台湾板桥林家花园和厦门菽庄花园的美学比较研究

2020-02-04方如心赵洋

方如心 赵洋

摘要:素有“姐妹双园”之称的台湾板桥林家花园和厦门菽庄花园,因其深厚的血脉亲缘联系、独特地域文化特征以及巧夺天工的造园艺术而被众人所熟知,是闽台地区传统园林的重要代表。通过现场调研、文献收集和对比研究,围绕着两个花园的造园要素、造园手法、造园意境3个方面探寻它们的共性美和个性美:两座园林都承袭了中国传统造园艺术,且融入闽台地域特色,又出于各自的社会背景、地理环境、人文文化等差异,使得两座园林承载着造园之主的不同希冀,各自彰显了独特的艺术魅力。

关键词:造园艺术;板桥林家花园;菽庄花园;美学比较

中图分类号:TU986986

文献标志码:AASA

文章编号:1671-2641(2020)06-0091-06

收稿日期:2020-06-12

修回日期:2020-08-31

Abstract: Banqiao Linjia Garden in Taiwan and Shuzhuang Garden in Xiamen, known as the “sister gardens”, are well-known for their deep kinship, unique regional cultural characteristics, and ingenious gardening art. They are important representatives of traditional gardens in Fujian and Taiwan. Through field research, document collection and comparative research, these two gardens are explored for their common beauty and individual beauty in three aspects: gardening elements, gardening techniques and artistic mood. They both inherit the traditional Chinese gardening art, blend into the regional characteristics of Fujian and Taiwan. Due to the differences in social background, geographical environment, and human culture, these two gardens carry different hopes of garden owners and show their unique artistic charm.

Key words: Gardening art; Banqiao Linjia Garden; Shuzhuang Garden; Aesthetic comparison

闽台私家园林是中国传统园林里具有鲜明地域特征的类型之一。明代造园大师计成所著《园冶》中的“世之兴造,专主鸠匠,独不闻三分匠,七分主人之谚乎?非主人也,能主之人也”[1],指出了造园艺术来源于造园的“能主之人”,其既指園林的主人,也指园林营造的主要工匠。

台湾板桥林家花园和厦门菽庄花园分别由林维源和其子林尔嘉擘划修建,两座园林的造园艺术都根植于传统文化,同时融入地域文化特色。因父子二人所处时代背景、人物个性、所受文化教育和地域环境等差异,两园在造园艺术上各有千秋,象同意异,和而不同。板桥林家花园呈现的是富丽堂皇、古朴雅致的气派,厦门菽庄花园体现的是林尔嘉对家族鼎盛时期的缅怀和无法实现家国理想的无奈,试图效仿古人隐逸山林,追求内心的平和与洒脱。

迄今为止,国内外专家学者对这两座园林已有相当程度的研究。如罗哲文[2]从历史发展沿革及现状特点分析了两座园林同根同源的相似性;马睿哲[3]从造园艺术特色等角度对两座园林进行了研究;夏东、陈芬芳[4]对菽庄花园的造园艺术和园亭活动进行探究。不过,专门针对这两座园林的美学思想研究成果相对较少。为此,笔者试从造园要素、手法、意境3个方面对其美学特点进行剖析,探究两者之间的共性美与个性美,以期促进两岸历史文化遗产的保护与交流。

1两园的历史亲缘

台湾板桥林家花园与厦门菽庄花园分处两地,却有不可分割的血脉亲缘联系。

清代乾隆年间,祖籍漳州龙溪的林应寅与林平侯父子二人先后赴台谋生计,家号“林本源”,取“饮水思本源”之意。林本源家族在林平侯之孙林维源的领导下成功跻身全台第一首富的士绅阶级。为了满足林本源家族怡情养性的生活需求和对文雅世界的精神追求,林维源于光绪十四年(1888年)继前人之后再次兴造板桥林家花园,至十九年(1893年)全部完工。板桥林家花园占地超过50 000 m2,为清代台湾规模最大的古式庭园。其设计和建筑巧构精工,素有“园林之胜冠北台”之雅号。1894年甲午中日战争爆发,板桥林家花园在修建完成的第二年就深陷“乙末割台”的浪潮中。林维源不愿折辱于日本人的统治,于1895年携长子林尔嘉与族人内渡,定居厦门鼓浪屿[5]。

林尔嘉,字叔臧。其6岁(1881年)过继于板桥林家后一直生活在林本源园邸①,见证了林家花园兴造的过程和林氏家族在台最辉煌的阶段。定居厦门后,他心怀故园,追求内心的世外桃源。1913年,他择取鼓浪屿港仔后之地,仿照板桥林家花园辟了一座私家庭园,取名“菽庄”,是其字的谐音,也是“稻菽主人庄园”的寓意②。园内有补山园和藏海园两大布局,虽然其依山傍海的环境与板桥林家花园的南方传统私家庭园有巨大的差异,但是园中大到“板桥莲影”水池、“十二洞天”假山的怀旧造景,小到西式规则菊圃点缀修饰等,都依稀可见板桥林家花园的痕迹,故菽庄花园亦有“小板桥”之称。由此足见林尔嘉对板桥林家花园的思念和对家族过去辉煌的缅怀。

这两个园林在园主个人情感的过滤下,通过造园工匠的诠释,以带有地域特征的技术手段呈现。它们伴随着林本源家族几代人在台湾与大陆之间起起伏伏的辗转轨迹,一种无法割舍的亲缘也牵引着两岸人民的情谊。

2两园的共性美

闽台地区地处东南沿海,宋元时期海外贸易的繁荣,促使闽商迅速崛起。闽商文化在中华文化和海洋文化的共同熏陶下,具有较强的兼容性和开放性,在不断聚合和交互的过程中孕育出自己独特的内蕴。林维源和林尔嘉父子作为闽商中的佼佼者,其务实的精神和富足的物质,促使他们追求地位的提升和精神的充盈。兴建园林既能满足家族享乐的生活需求,又可寄予园主的精神情感。林氏父子从小受中华文化的教化,顺应自然,海纳百川,在造园上不期而同呈现出“顺天致性”和“多元交融”的美学思想。两园在造园艺术上均以传统造园要素为主,结合因地制宜的营造法式;又因特殊的地理环境,在融入闽台地域文化的同时,吸纳了南洋建筑和西式园林的营造手法。

2.1顺天致性之美

“顺木之天,以致其性”出自宋代柳宗元《种树郭橐驼传》,体现了根据地域环境秉持顺应自然、尊重生态的原则。两座园林在叠山选石以及植物配置方面,都遵循了传统造园中因地制宜的营造手法。

太湖石因其极高的观赏价值,在传统园林叠石艺术中深受喜爱,但其对于福建、台湾来说,路远难得,造价高昂。台湾地区四面环海,海边有丰富的珊瑚咾咕石,由于取材方便,台湾私家园林叠石大多采用此石[6]。厦门菽庄花园更是直接利用沿岸的海石装点花园,尤其是在修筑四十四桥时,前方有一巨石挡在中间,林尔嘉没有将其移开,而将桥从左右两侧绕过,使巨石与折伸向海的四十四桥形成一个环抱的体系,与周围的景致完美交融[3]2。

“有名园而无佳卉,犹金屋之鲜丽人”,花木的重要性不言而喻。两座花园地处亚热带地区,气候温暖湿润,植物种类多样,在植物配置方面主要选取有地域特色的乡土植物,如以榕树Ficus microcarpa 为主景树,既能遮阳纳阴,也寓意辟邪镇宅。此外,园中还搭配假槟榔Archontophoenix alexandrae、大王椰Roystonea regia等带有浓郁热带风情的植物,并种植了一些可观可食的热带水果,反映了商贾园林的实用特性。

2.2多元交融之美

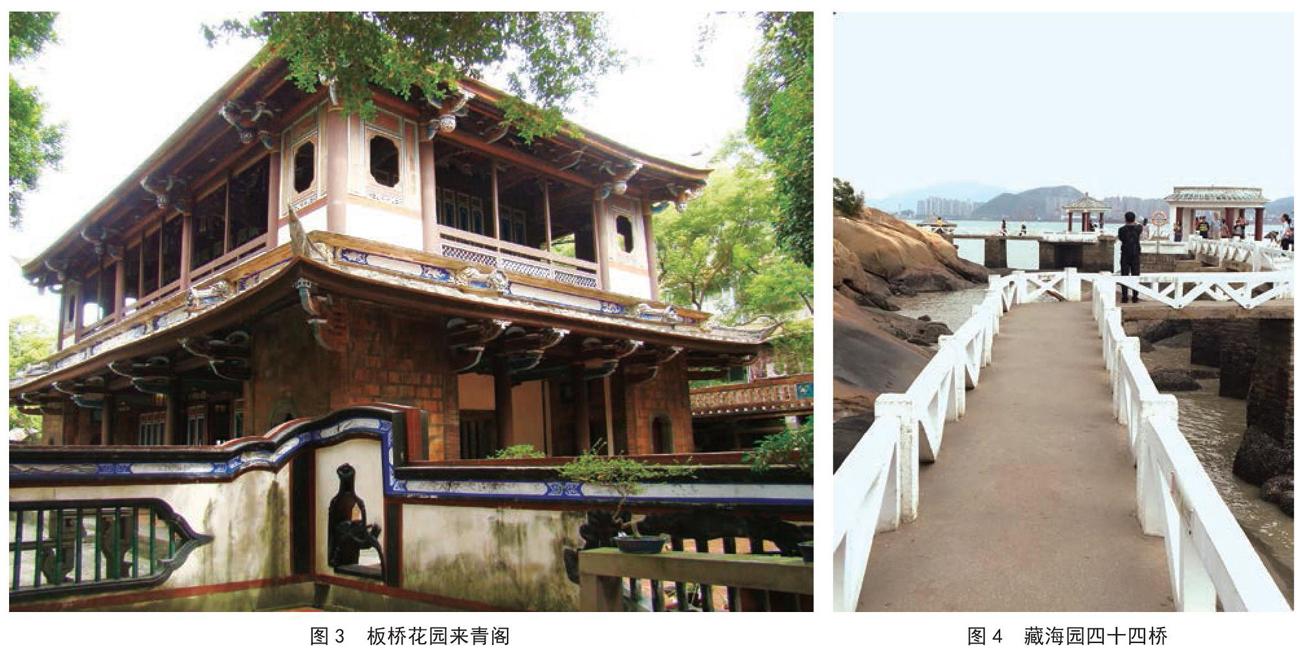

板桥林家花园在主体建筑及亭子的造型和材料方面,深受闽台地域文化和海洋文化的影响。除来青阁外,观稼楼、香玉簃、方鉴斋、定静堂等主体建筑均采用传统砖木结构形式,其中木料以当地产的樟木、楠木和桧木等为主,结合传统古厝燕尾脊式的屋顶,广泛使用闽台传统红砖、红瓦以及白石材料的墙面表现形式。花园内的亭子主要是传统的四角亭、六角亭或八角亭,设计风格模仿当时晚清重臣盛宣怀在苏州的庭院“留园”[7]。少部分建筑采用西式的卷棚顶和四坡屋顶,例如汲古书屋的抱厦。板桥林家花园整体植物配置风格属于自然式,但因受到西式花园的影响,部分绿篱与花圃釆用几何式[8]。园中还豢养了猕猴Macaca mulatta、孔雀Pavo sp.等名贵动物,笼子周边还搭配着观叶香花植物如蒲葵Livistona chinensis、茉莉Jasminum sambac等,极具南洋休闲风情。

林尔嘉具有西式教育的背景,因此菽庄花园有显著的中西合璧风格。在建筑方面,大量使用了西方的柱式、拱門和钢筋混凝土的仿木结构,色调整体简洁明快,风格少了中国园林的典雅精致,多了粗犷随性,与海天一色更加契合,如四十四桥上的招凉亭、千波亭,以及林尔嘉的私人住宅—用新式的西洋别墅代替了闽南传统的古厝。此外,园内植被也采用了西方的整齐排列种植和整形修剪。

板桥林家花园和菽庄花园是多元文化互融的结晶,两座园林在根植中华传统文化的基础上,融入闽台地域特色,同时对西洋、南洋等海洋文化兼收并蓄,使其更具有包容性、开放性和创造性的特点。

3两园的个性美

3.1 造园要素差异

3.1.1世俗尚雅的板桥林家花园

板桥林家花园是林维源为了满足享受世俗欢愉和追求文人雅致的矛盾需求之产物。它一方面以园林的空间实用性及宅园一体设计,营造出富丽堂皇的庭园,成为家族辉煌鼎盛的象征符号;另一方面又力求江南文人园林的古朴典雅,其空间形式既是主人梦想,又是大家族生活功能的体现。

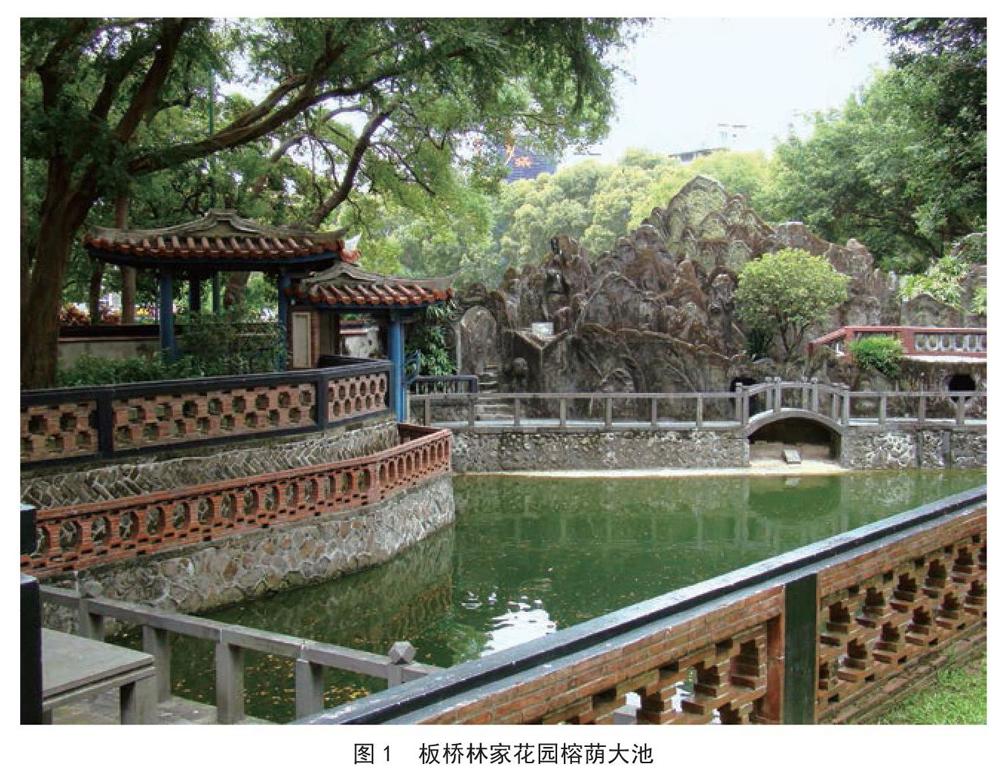

林家在发展全盛时期兴建板桥林家花园彰显财富地位,并将其作为行乐享受的场所来配合林维源清朝二品大员的身份。于是,花园汇集了中国传统园林的各种要素,并在闽台本土工匠的建造下,以地域化的手法将这些要素进行诠释,总体呈现一派富贵喜人、花团锦簇的浓墨色彩。园中的建筑形式多样,主体建筑主要采用传统木结构,结合闽台地区的燕尾脊的屋顶形式,部分为西式的卷顶和四坡屋顶,广泛使用红砖、红瓦材料。有些建筑以阁楼为主体,阁前左右衬托以矮墙围合而成的小亭,形成院落组合。如来青阁,作为待客的下榻之所,是板桥林家花园中最富丽的建筑物,整体雕梁画栋,施以红色为主、绿白等相配的鲜亮色彩,装饰泥塑、剪瓷等闽南传统工艺,是典型的闽南红砖建筑。花园游路更是新奇复杂,宛如迷宫。如为了阻隔园中前后景色,在园林中部立起了一座巨大陆桥“横虹卧月”,给人“犹抱琵琶半遮面”的神秘感,不至于一眼便可望至全景。这座陆桥上下均可行走,上层是弧形的桥面,可观览四周景致;下层是深幽隧道,行走其间犹如深山洞穴,极富山野趣味。园景后半段是园林整个视野的高潮—榕荫大池,是园中最大的水域。以大池为中心,布有蜿蜒不规则的驳岸,池畔深植几株名贵老榕,四周布有“云锦淙”、石桥、各式小亭及小池等,其中砌有花园体量最大的泥塑假山,山峦连绵,高低重叠,恰似一面巨大屏风。该假山相传是仿造漳州龙溪山水而作,以解主人的莼鲈之思(图1)。

板桥林家花园建造时有意地放大掇山、砌路、堆石、理水等传统造园要素,追求复杂奇巧的园路、鲜明浓烈的色彩、豪奢繁复的装饰、珍贵的动植物等。其表现出当时林家的资本雄厚、地位显赫和园主的猎奇心理。

3.3.2苍茫隐逸的菽庄花园

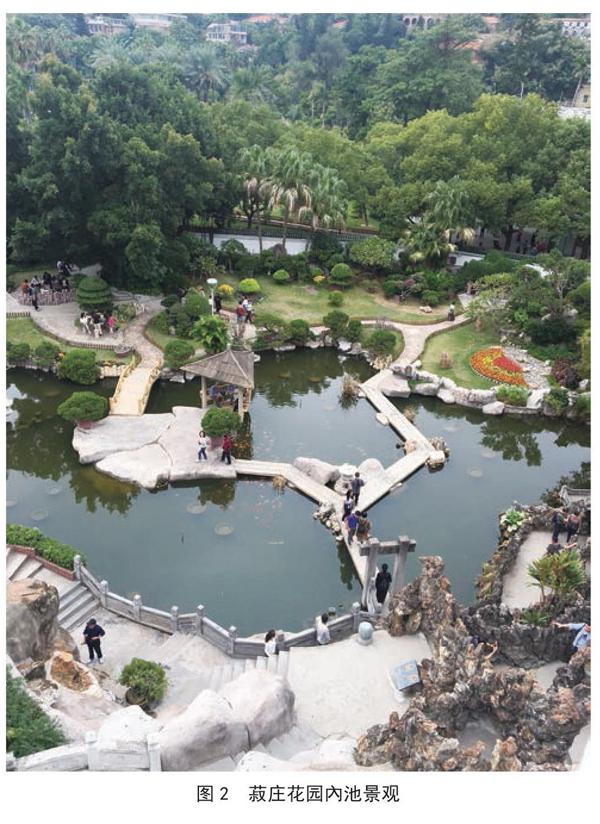

菽庄花园拥山纳海,辟了补山园和藏海园,融入简洁西化的亭台和闽南风韵的楼阁,使得园中有园,景外有景,营造了独一无二的苍茫浩瀚气势和简洁质朴的韵味,也造就了林尔嘉心中“枕流漱石”“海阔天空”的意境。

林尔嘉在《建造菽庄藏海园记》中记:“余既成菽庄之七年,己未(1919)五月,瀛海归来,旁拓海壖,别构藏海园。临水开轩,垒石支桥,以九月九日讫工。”藏海园,欲借先藏之妙。进入入口庭园,迎面一堵黄墙遮住人的视野,没有一点大海的影子,只有耳边回荡的浪击石声。寻声至左侧一扇月洞门,穿过一片茂密的竹林,来到一座围以矮栏的真率亭。之后豁然开朗,迎面而来的是广阔的碧海蓝天和曲折蜿蜒至海上的四十四桥,桥上建有渡月亭、千波亭、扇形西式拱门的招凉亭等数座凉亭,以供人停歇、纳凉、观景(图4)。桥头前方,两块天然巨石立于岸邊,上有“海阔天空”和“枕流”题刻。林尔嘉以犹如潜龙在渊的四十四桥,寓意世事沉浮;以“海阔天空”隐喻了道家“天人合一”的思想境界,以此来勉励自己和破碎的山河;又以《世说新语·排调》中表现世外桃源生活场景的“枕流漱石”,暗抒自己出世的念想[10]。

补山园,归山隐水之趣。在《菽庄三九雅集徵诗启》中有记载:“园有十二洞天,上有吾庐,下有池,为上下池,有亭曰梅亭,旁有竹,井前为听潮楼,为小板桥,为草阁,为庐溆,旁为止水闸,上有亭曰拜石,台曰晚对。绕园径者为九曲廊,圃曰菊圃,畦曰菜畦,塘曰荷塘。”林尔嘉曾自述“平生偏爱菊,颇具渊明癖”,故园内种植菊圃和菜圃,是效仿采菊东篱下的隐世生活。仁者乐山,山是“天下有道则见,无道则隐”的去处。园内有高低错落的山体地势,十二洞天不仅是林尔嘉对家乡板桥花园中片屏假山缩地成寸的意念表达,还是真实建成的理想隐居之所—富有趣味又包含风水意识的出世之地。

“补山”“藏海”两个主题层层环抱,使菽庄花园整体风格较为相和通达,如同林尔嘉所追求的内在心性涵养的提升。菽庄花园也从最初思乡寄托之处,逐渐成为林尔嘉避去烦嚣、寄情山水之所。园中营造了一种世外桃源、闲适超逸的氛围,而非展示家族的财力和满足个人的居住需求。这种精神家园和胸中山水,形成与世俗若即若离的关系。

4结论

综上所述,板桥林家花园和厦门菽庄花园之间联系紧密,都根植于传统文化,融入地域性,并对海洋文化兼收并蓄,充分展现了各自独特的魅力。板桥林家花园因其彰显财富的造园思想和高超的造园技艺,呈现富丽、古朴、雅致的建筑风格,凸显了闽台地域商贾文化特色。厦门菽庄花园则在板桥花园的基础上融入隐逸文化,营造朴素天然和世外桃源的氛围。如今,这两座花园已是重要的历史文化遗产,成为研究闽台传统园林的重要范例。

注:图片均为作者自摄。

参考文献:

[1]计成. 园冶·兴造论[M]. 杭州:浙江人民美术出版社,2013.

[2]罗哲文. 双园竞秀两岸情深——记台北板桥林家花园和厦门菽庄花园[J]. 中国园林,2005,21(7):40-44.

[3]马睿哲. 台北林家花园与厦门菽庄花园园林艺术研究[D]. 福州:福建师范大学,2011.

[4]夏冬,陈芬芳. 厦门菽庄花园造园探析[J]. 中外建筑,2015(1): 93-96.

[5]林其泉. 厦门鼓浪屿菽庄花园和台北板桥林宅花园[J].中国园林,1986(3):29-30.

[6]王然. 江南私家园林与台湾私家园林造园设计美学比较[D].扬州:扬州大学,2013.

[7]陈娟英. 板桥林家与闽台诗人林尔嘉[M]. 福州:海风出版社,2011.

[8]缪沁园. 闽台古典园林之植物景观配置调查研究[D]. 福州:福建农林大学,2016.

[9]汪耀龙. 台湾板桥林家花园研究[D]. 福州:福建农林大学,2016 .

[10]李敏. 鼓浪屿文化遗产丛书:菽庄花园100年[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2013.

[11]梅梅,王跃. 中国园林天人合一之美——浅谈中国园林与风水的关系[J]. 建筑与设备, 2012(3):9-10.

作者简介:

方如心/1991年生/女/福建泉州人/华侨大学美术学院(泉州 362021)/在读研究生/专业方向为环境艺术设计

赵洋/1980年生/男/江苏镇江人/硕士/华侨大学美术学院(泉州 362021)/副教授/硕士生导师/研究方向为环境艺术设计