开化县森林资源动态变化分析与发展建议

2019-12-26余拥军

余 拥 军

开化县森林资源动态变化分析与发展建议

余 拥 军

(浙江省开化县林业局 324300)

基于浙江省开化县2004年和2016年两期森林资源规划设计调查数据,从林地资源、乔木林资源和森林质量等多个方面分析了间隔期内森林资源动态变化情况和变化原因,结果表明:2004年以来,开化县森林资源数量持续增加、质量持续提高;县内森林资源丰富,森林分类经营卓有成效,乔木林树种结构渐趋合理。并针对森林资源可持续发展目标,提出了拓展国土绿化空间、实施森林质量精准提升工程和科技创新助推林业产业转型升级等发展措施。

森林资源;动态变化;发展建议;开化县

开化县位于浙江省西部边境浙、皖、赣三省七县交界处,钱塘江的源头;处在东经118°01′15″~118°37′50″,北纬28°54′ 30″~29°29′59″之间,是华东地区重要的生态屏障和国家重点生态功能区,钱江源国家公园体制试点区位于境内。开化县属浙西中山丘陵,境内山地多平地少,可概括为“九山半水半分田”。全县属温暖湿润的亚热带季风气候,年平均气温16.3℃,年平均降水量1909mm。基于前期(2004年)和本期(2016年)两期的森林资源规划设计调查(以下简称二类调查)数据,依照《浙江省森林资源规划设计调查技术操作细则(2014年版)》相关规定,并充分考虑两期技术标准上的差异[1],对前期数据做了可比性处理。据此进行间隔期内森林资源动态分析和评价,以期为全县森林资源保护和发展工作提供参考。

1 森林资源概况

根据2016年二类调查,开化县国土总面积为223236.0hm2,其中林地面积191585.4hm2,占国土总面积的85.82%;非林地面积31650.6hm2,占14.18%。

林地面积中:乔木林地157402.2hm2,占林地面积82.16%;竹林地8028.8hm2,占4.19%;疏林地182.9hm2,占0.10%;灌木林地17584.1hm2,占9.18%;未成林造林地5654.1hm2,占2.95%;苗圃地131.5hm2,占0.07%;迹地1175.7hm2,占0.61%;宜林地1426.1hm2,占0.74%。

林地面积按林地管理类型分,林业部门管理的林地面积185165.0hm2,占96.65%;非林业部门管理林地面积6420.4hm2,占3.35%。

全县林地所有权以集体为主,集体林地面积178353.1hm2,占林地面积的93.09%;国有林地13232.3hm2,占6.91%。

全县森林面积180789.8hm2,其中:乔木林157402.2hm2,占森林面积的87.06%;竹林8028.8hm2,占4.44%;特殊灌木林(国家特别规定灌木林)15358.8hm2,占8.50%。森林面积按起源分,天然林59877.5hm2,占33.12%;人工林120912.2hm2,占66.88%。

全县活立木总蓄积11529586m3,其中:乔木林蓄积11336493m3,占活立木总蓄积98.33%;疏林蓄积1382m3,占0.01%;散生木蓄积80934m3,占0.70%;四旁树蓄积110777m3,占0.96%。

全县森林覆盖率为80.99%,林木绿化率为82.54%。

2 动态变化结果与分析

2.1 林地面积变化

依照本期地类划分标准,间隔期林地地类变化结果如表1。通过全面落实林地保护利用规划,县域林地总面积保持稳定增长,间隔期内林地总面积净增1558.1hm2,增幅为0.82%。从具体地类面积变化量分析,期内增量(11611.6hm2)主要来源:乔木林地6155.6hm2、占53.0%,未成林造林地2922.9hm2、占25.2%,竹林地2405.5hm2、占20.7%。期内减量(10053.5hm2)主要来源:灌木林地5734.1hm2、占57.0%,迹地2299.2hm2、占22.9%,宜林地1654.8hm2、占16.5%。

表1 各类林地面积变化结果 单位:hm2

2.1.1 乔木林地面积动态变化

间隔期内乔木林地面积增加6155.6hm2,增幅为4.07%。增加的主要原因有:一是间隔期内对前期的灌木林地、未成林造林地采取封山育林、改造、禁伐或自然演替等方式郁闭成林;二是通过荒山迹地造林、封育等措施达到乔木林地标准;三是通过城镇绿化、通道绿化、乡村绿化、森林城镇(村庄)建设等由非林地面积转入乔木林地。

2.1.2 竹林地面积动态变化

间隔期内竹林地面积增加2405.5hm2,增幅为42.78%。其中:占主体的毛竹林面积由前期的5582.5hm2增加到本期的7839.3hm2,增加2256.8hm2,增幅为40.43%;杂竹林面积由前期的40.8hm2增加到本期的189.5hm2,增加148.7hm2,增幅364.46%。因间隔期内竹林造林面积比较少,竹林面积增加主要为竹林扩鞭引起。

2.1.3 疏林地面积动态变化

间隔期内疏林地面积减少365.4hm2,降幅为66.64%。减少的主要原因是部分疏林地通过封山育林、补植改造、禁伐、自然演替等方式郁闭成林。

2.1.4 灌木林地面积动态变化

间隔期内灌木林地面积减少5734.1hm2,降幅为24.59%。其中特殊灌木林的面积由前期的21406.7hm2减少至本期的15358.8hm2,减少6047.9hm2,降幅为28.25%。减少的主要原因有:一是种植结构调整,农地上的经济林面积减少;二是部分山上茶叶和油茶严重荒芜。一般灌木林面积由前期的1911.5hm2增加到本期的2225.3hm2,增加313.8hm2,增幅为16.42%。面积增加的主要原因是上期部分宜林地经过多年的自然封育演变为一般灌木林地。

2.1.5 其他林地面积动态变化

未成林造林地面积期内增加2922.9hm2,增幅为107.02%。面积增加的主要原因有:一是近年来种植结构调整地块较多,调整后基本以油茶、茶叶等经济林为主,尚未郁闭成林;二是不断加大宜林地造林力度,造林面积增加。

苗圃地面积期内增加127.6hm2,增幅为3271.80%。增加的主要原因是个别地块转变成育苗用地所致。

迹地面积期内减少2299.2hm2,降幅为66.17%。其中:采伐迹地由前期的1277.3hm2减少到本期的972.5hm2,减少304.8hm2,降幅为23.86%;火烧迹地由前期的2197.6hm2减少到本期的203.2hm2,减少1994.4hm2,降幅为90.75%。迹地面积减少主要原因是间隔期内政府对生态环境建设以及森林消防工作的重视,林木采伐面积、蓄积逐年减少,火灾损失指标同比大幅下降,采伐迹地、火烧迹地面积相应减少。

宜林地面积期内减少1654.8hm2,降幅为53.71%。其中:造林失败地和规划造林地面积期内基本保持不变;其它宜林地期内减少1770.7hm2,降幅86.68%。面积减少主要是由于自然封育和人工造林使之转为其它地类。

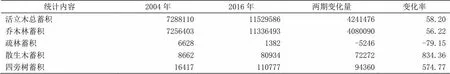

2.2 活立木蓄积变化

开化县本期活立木总蓄积为11529586m3,较前期增加4241476m3,增幅为58.20%。从活立木总蓄积构成看(表2):期内,作为主体的乔木林蓄积保持稳定增长,增幅为56.22%;散生木和四旁树的统计株数较前期大幅上升,蓄积增幅巨大;疏林则因面积大幅下降66.64%,致使蓄积量出现下降。活立木蓄积增加主要是因林木自然生长和森林抚育、封山育林、人工造林等森林资源培育的结果。同时,随着农村能源结构变化、中小径级杉木木材市场需求低迷、森林灾害防控能力提升和对盗伐滥伐林木行为的持续打击等,林木资源消耗量呈逐年递减态势。

表2 活立木蓄积动态变化 单位:m3,%

2.3 森林面积蓄积及森林覆盖率变化

间隔期内森林面积净增2513.3hm2,增幅为1.41%(表3)。其中:乔木林增加6155.7hm2,增幅4.07%;竹林增加2405.5hm2,增幅42.78%;特灌林减少6047.9hm2,降幅2.35%。全县森林面积构成中,乔木林、竹林和特灌林的面积之比由前期的84.8︰3.2︰12.0调整为本期的87.1︰4.4︰8.5,乔木林和竹林面积占比提高,特灌林面积占比下降。期内森林蓄积量净增408.0万m3,增幅为56.23%。

表3 森林面积蓄积变化量 单位:hm2,m3

开化县森林覆盖率由前期79.60%上升到本期80.99%,期内提高了1.39个百分点。随着国土空间上各类绿化工程的实施、公益林建设规模与质量的提升以及森林资源保护工作的深入开展,森林覆盖率得以稳步提升。

2.4 森林树种组成变化

2.4.1 乔木林树种组成变化

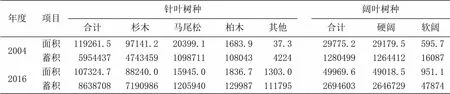

由表4(不含乔木经济林树种)可知,开化县两期的乔木林树种组成均以针叶树种为主。针叶树种和阔叶树种两者的面积占比由前期的80.0:20.0调整为本期68.2:31.8,蓄积占比则由82.3:17.7调整为76.2:23.8。间隔期内,针叶树种面积减少11936.8hm2、降幅10.01%,蓄积增加2684271m3、增幅45.08%;阔叶树种面积增加20194.4hm2、增幅67.82%,蓄积增加1414104m3、增幅110.43%。

针叶树种中,两期均以杉木、马尾松和柏木为主。其中杉木的主体地位尤为显著,其面积在乔木林树种中的占比由前期65.18%调整为本期的56.10%,蓄积占比由前期65.56%调整为本期的63.45%。两期数据对比,杉木面积减少8901.2hm2,降幅9.16%;蓄积增加2447527m3,增幅51.60%。马尾松面积减少4454.1hm2,降幅21.83%;蓄积增加107229m3,增幅9.76%。柏木面积增加152.8hm2,增幅9.07%;蓄积增加21944m3,增幅20.31%。在阔叶树种中,两期均以硬阔类为主。其中硬阔类树种面积较前期增加19839hm2、增幅67.99%,蓄积增加1382317m3、增幅109.32%;软阔类树种面积较前期增加355.4hm2、增幅59.66%;蓄积增加31787m3、增幅197.59%。

出现这一变化,一是因间隔期内公益林建设规模不断扩大,其林木采伐被严格限制,而商品林区的用材林的采伐量逐年下降;二是针叶树林木伐后树种调整和林分自然演替结果所致。

表4 乔木林树种组成变化 单位:hm2,m3

2.4.2 竹林树种组成变化

在竹林树种中,两期毛竹的面积比例都在97%以上。间隔期内,全县竹林面积和株数呈现增长态势,面积期内增加2405.5hm2、增幅达42.78%,株数增加1645.9万株、增幅152.54%。其中:毛竹面积期内增加22526.8 hm2、增幅达40.43%;毛竹总株数期内增加1645.9万株,增幅达152.54%。杂竹面积增加148.7hm2、增幅达364.46%(表5)。近年来,由于市场行情波动、采伐成本攀升和大多数竹林管理粗放等原因,毛竹的采伐需求低迷,平均每公顷立竹量已由前期的1933株增加到本期的3476株。

表5 竹林树种组成变化 单位:hm2,万株

2.4.3 经济林树种组成变化

受自然环境因素和社会经济发展状况的影响,传统经济林产业发展动能不足,种植规模发生较大变化。经济林种植面积由前期的23616.5hm2(其中乔木经济林2209.8hm2、灌木经济林21406.7hm2)调整到本期15466.7hm2(其中乔木经济林107.9hm2、灌木经济林15358.8hm2),减少8149.8hm2,降幅为34.51%。

经济林树种中,油茶、茶叶和板栗的合计面积占比由前期的86.31%调整为本期的96.94%。间隔期内,三大主要经济林树种面积均出现不同程度的下降(表6)。其中:油茶面积减少1547.8hm2、降幅12.98%,茶叶面积减少3137.1hm2、降幅46.28%,板栗面积减少704.0hm2、降幅41.87%。

表6 经济林树种组成变化 单位:hm2

2.5 乔木林资源动态变化

2.5.1 乔木林优势树种(组)变化

乔木林面积在间隔期内净增6155.7hm2,增幅为4.1%;蓄积期内净增408万m3,增幅为56.2%。期内针叶林面积减少17214.1 hm2,降幅为14.8%;蓄积净增2457234m3,增幅为42.7%。阔叶林、针阔混交林的面积和蓄积双增(表7)。

针叶林在两期的乔木林中依旧占据主体地位,但其面积、蓄积占比出现下降。针叶林面积占比由前期的76.8%降为本期的62.9%,蓄积占比则由79.2%降为72.4%;阔叶林和针阔混交林的面积、蓄积占比相应提升。针阔混交林的占比变化尤为明显,其面积占比从3.8%提高到12.5%、蓄积占比从5.5%提高到9.1%。在间隔期内,通过封山育林、林分改造等营林措施及森林灾害所引发的自然演替,使部分原有针叶林转化为了针阔混交林或阔叶林。

表7 乔木林面积蓄积按优势树种变化量 单位:hm2,m3

2.5.2 乔木林龄组变化

比较两期数据,本期的乔木林各龄组中除幼龄林面积增加外,其它龄组面积都有所减少;各龄组的蓄积都有不同程度增加(表8)。乔木林各龄组(幼龄林、中龄林、近熟林、成过熟林)面积比例,由前期的27.9∶39.6∶17.4∶15.1调整为本期的40.5︰36.9︰12.9︰9.7;蓄积占比由前期的10.6︰40.2︰22.8︰26.4调整为本期的19.7︰43.0︰19.6︰17.7。间隔期内龄组面积蓄积结构发生较大变化,其中面积结构的变化体现在幼龄林面积所占比例增加,其它龄组面积占比均减少;龄组蓄积结构的变化,表现为中幼龄林蓄积所占比例增加,近熟林和成过熟林蓄积占比减少。

上述变化的出现,是由于森林培育和森林灾害所开展的林木采伐、林分改造及珍贵树种造林等影响,使原有部分近、成过熟的针叶林转变为阔叶林或针阔混交林,从而导致林龄结构产生较大变化。

表8 乔木林面积蓄积按龄组变化量 单位:hm2,m3

2.6 森林质量变化

采用乔木林单位面积蓄积量指标来评价森林质量[2]。由表9可见,与前期相比,森林质量有所提高。乔木林单位面积蓄积由前期的48m3/hm2增长到本期的72m3/hm2,增幅达50.0%。间隔期内乔木林各龄组单位面积蓄积量除成熟林略下降外,其他龄组均呈增长态势,其中增幅最高的为幼龄林92.3%,最低的是过熟林63.7%。

表9 乔木林单位面积蓄积变化量 单位:m3/ hm2

森林质量的提升还体现在乔木林树种类型结构的变化上,乔木林中针叶林、阔叶林和针阔混交林面积比例由前期的76.84︰19.32︰3.84调整为本期的62.90︰24.57︰12.53。树种类型结构正朝着有利于稳定森林生态系统和充分发挥生态效益的阔叶化方向改变。

2.7 主导利用方向变化

2004年,全县公益林地56389.5hm2,占同期林业用地的29.7%,其中国家级公益林地45888.1hm2,省级公益林地10501.4hm2;商品林地133637.8hm2,占70.3%。2016年,全县公益林地87457.8hm2,占同期林地的45.6%,其中国家级公益林地58370.3hm2,省级公益林地29087.5hm2;商品林地104127.6hm2,占54.4%。

间隔期内公益林地面积增加31068.3hm2,增幅55.10%;商品林地面积减少29510.2hm2,减幅22.08%。主要原因是期内加强了公益林规划和建设,经过多次公益林扩面,逐步提高了公益林比重,有利于在更大程度上发挥森林生态效益。

3 森林资源特点分析

3.1 林地资源占比高、分布广,地域生态功能差异明显

开化县林地面积占全县土地总面积的85.8%,林地资源广泛分布在各乡镇。全县地域生态功能差异明显,其中防护林地和特用林地主要分布于钱塘江、长江水系、交通干线两侧和钱江源国家公园体制试点区(包含古田山国家级自然保护区和钱江源国家森林公园)[3]等地区;用材林地主要分布于中南部低山丘陵区;经济林地主要分布于中部和东南部低山丘陵区。

3.2 杉木林资源丰富,面积、蓄积比例结构合理

全县杉木林面积88240.0hm2、蓄积7190986m3。其中杉木纯林面积72474.9hm2、蓄积6317428m3,占乔木林面积的46.0%、蓄积的55.7%。从森林类别的分布看,位于公益林区内的杉木纯林面积27751.1hm2、蓄积2637639m3;商品林区内的面积44723.8hm2、蓄积3679789m3。从单位面积蓄积量看,杉木纯林为87.2m3/hm2,比乔木林均值高出15.2m3。杉木纯林中,幼龄林、中龄林、近熟林、成过熟林面积比例结构为24︰46︰16︰14,中幼林与近成过熟林比为70:30;蓄积比例结构为4︰52︰22︰22,中幼林与近成过熟林比为56:44。杉木林蓄积储备丰富,各龄组结构分布合理。

3.3 分类经营卓有成效,公益林规模和质量有较大提升

随着森林分类经营工作的开展和对可持续经营认识的提升,省级以上公益林建设规模由前期的56389.5hm2提高到本期的87457.8hm2,在同期林地面积中占比由29.7%提高到45.6%。公益林优质林分累积建设74237.3hm2,占本期规模的84.9%。公益林建设规模和质量的提升,对县域内生物多样性保护和经济社会可持发展产生了积极的影响[4]。

3.4 树种结构渐趋合理,阔叶化程度不断提高

乔木林树种类型结构中,阔叶林和针阔混交林两项面积占比由前期的23.1%上升到本期的37.1%。针、阔叶林占比差异在不断缩小,“阔叶林少,针叶林多”“树种单一、纯林为主”的森林结构得到了一定程度的改观,这对于恢复地力[5]、维护森林生态系统的稳定性和提高森林生态效益具有重要意义。

4 森林资源发展建议

4.1 拓展县域国土绿化空间

当前,县域森林覆盖率已处在较高水平,上升空间有限。为实现其在高位保持相对稳定的目标,除加强森林资源保护与巩固现有绿化成果外,需进一步拓展国土绿化空间。以2018年启动的“国家森林城市”创建为契机,结合“四边三化”和“一村万树”行动,在县绿化委员会的组织协调下,充分发挥交通道路建设绿化工程、水利水土保持工程、市政园林绿化工程和美丽乡村建设等项目在拓展国土绿化空间上的积极作用。

4.2 持续实施森林质量精准提升工程

提升森林质量是开化森林资源培育的方向,森林质量指标已被上级政府纳入对开化县域发展考核的指标体系[6]。提高森林质量,一是编制森林经营方案,科学指导森林经营[7]。方案除覆盖国有林区外,探索扩大到集体林区的林业专业合作社、家庭林场等主体和用材林资源集中分布的行政村。二是大力发展珍贵树种[8]和彩色健康森林,逐步改变森林树种结构。近十年来,开化累计发展珍贵树种基地880hm2,四旁和散生培育珍贵树种近56万株;但从全县整体来看,珍贵树种的总量依然偏低,通过更新造林、针叶林定向改培发展珍贵树种的潜力巨大。同时,在县域重要区域(城镇周边,交通干线和重要河流两侧),规划建设一批彩色健康森林。优先选用乡土树种,通过营建多树种、多色彩、多层次配置的“近自然林”[8],提高森林质量和景观水平。三是通过实施森林抚育[9],改造残次林和低产(效)林,提升森林质量。在杉木中幼林中开展抚育间伐,森林质量提效显著[10];在条件适宜区域,可鼓励定向培育大径材。

4.3 科技创新助推林业产业转型升级

林业产业转型迫切需要加强林业科技服务和提高科技创新能力。利用省、市、县三级网络,将林业技术推广延伸至村和经营主体。同时,建章立制,加强乡镇林业站能力建设,鼓励林技人员深入一线、开展技术服务,打通林技推广服务进村入户的“最后一公里”。通过示范引领,标准化和品牌化建设等途径,改造提升杉木用材林、油茶和毛竹等县内传统产业;大力发展林下经济和花卉苗木产业,形成新的经济增长点;依托国家公园特色小镇、森林特色小镇和森林人家等建设,培育壮大森林休闲旅游产业。

4.4 建立县级森林资源动态监测信息化管理平台

建立森林资源动态监测体系,及时获取新的资源数据,能为建设完备的森林生态体系、发达的林业产业体系提供科学依据[11]。因此,开展县级森林资源动态监测信息化管理平台的建设刻不容缓。开化作为浙江省首批试点县之一,2018年启动了平台建设,该平台是以本期森林资源数据为基础,利用森林采伐、营造林、林地征占用、森林灾害和行政处罚等五个业务系统档案为突变数据源,生长模型为渐变数据源,通过系统集成、数据融合与建模等方法,最终实现打造森林资源“一张图”、构建动态监测“一套数”、搭建业务应用“一平台”和实现森林资源管理“一体化”的功能目标。建议下一步加大人财物的投入力度,实现各业务系统的运用和整合,尽快形成试点成果为全省提供示范。

[1] 王剑武,何欢,张瑜飞,等.浙江省二类调查新旧操作细则对比分析及若干问题探讨[J].华东森林经理,2016,30(4):34-38.

[2] 戴思勇.隆阳区森林资源动态变化分析及评价[J].林业调查规划,2017,42(2):95-99.

[3] 虞虎,陈田,钟林生,等.钱江源国家公园体制试点区功能分区研究[J].资源科学,2017,39(1):20-29.

[4] 王凤婷,续竟秦.开化县生态公益林建设现状与发展对策分析[J].林业经济问题,2014,34(6):535-539.

[5] 吴国欣,滕维超,梁惠萍.人工林地力衰退研究综述[J].贵州林业科技,2014,41(1):55-59.

[6] 谢力.浙江将森林质量评价列入领导考核指标[N].中国绿色时报,2015-01-20(A01).

[7] 刘于鹤,林进.加强森林经营提高森林质量——从编制实施森林经营方案出发[J].林业经济,2008,(7):6-10.

[8] 曾伟生.近自然森林经营是提高我国森林质量的可行途径[J].林业资源管理,2009,(2):6-11.

[9] 杜群,徐军.基于林业“双增”目标的浙江森林资源发展探析[J].林业资源管理,2012,(6):22-25.

[10]郑华福.开化县杉木林资源可持续发展探讨[J].华东森林经理,2009,23(4):44-45.

[11]周成贵.云南永平县森林资源动态分析及发展建议[J].林业科技情报,2008,40(3):5-7.

2019-06-22

余拥军,男,工程师,硕士,主要从事森林资源调查与监测工作; Email:156629667@qq.com。

S757.2

B

1004-7743(2019)04-0001-06