废食用油催化裂解产物组成研究

2019-12-06关明华初人庆

郭 丹,关明华,初人庆

(中国石化大连(抚顺)石油化工研究院,辽宁 大连 116045)

废食用油泛指人类生活中产生的植物油、动物油的废弃油脂,我国每年产生废食用油约5.0 Mt,这些废弃油脂不仅没有得到合理利用,而且威胁着餐饮安全。近些年,针对废食用油资源化循环利用的研究集中于制备生物柴油[1-2]、燃料油[3]、化工产品[4-6]等。

废食用油具有低硫、低氮的特点,是生产燃料油的优质原料[7],还可用于生产液化气和低碳烯烃[8-9]。通常情况下,废食用油受热发生C—O键断裂,生成长链烃类和含氧化合物等[10-11]。在酸性催化剂上,长链烃类和含氧化合物发生脱氧、裂化、异构化等二次反应[12];而在非酸性催化剂上,二次催化反应受到抑制,主要发生热裂化反应[13]。本研究以废食用油为原料进行催化裂解,分别对原料及其催化裂解生成油进行1H-NMR和13C-NMR波谱测试,对生成油烃组成进行分析,考察反应生成油结构和组成的变化。

1 实 验

1.1 试验原料及装置

所用废食用油由某餐饮企业提供,其C,H,O质量分数分别为77.39%,11.58%,11.03%。试验所用的催化剂为自制DY催化剂。

催化裂解试验在自建装置上进行,工艺流程为:将废食用油静置沉降120 h以上分层,去除下层杂质和水分,取上层澄清油作为试验原料;原料油从反应器底部进料,与自制DY催化剂接触,在520 ℃下发生催化裂解反应,生成的油气从反应器顶部排出,经过冷凝分离出气体和液体产物;液体产物分别经沉降、离心分离分为水层和油层,油层经精馏后分成汽油馏分(<200 ℃)、柴油馏分(200~350 ℃)和重油馏分(>350 ℃)。

1.2 表征方法

C、H元素含量在VARIOEL元素分析仪上测定,差值余量归为O元素含量。

NMR分析采用瑞士Bruker公司生产的AVANCE Ⅲ500核磁共振波谱仪,溶剂为CDCl3,内标物为四甲基硅烷。1H-NMR测试参数:共振频率为500 MHz,谱宽为10 000 Hz,采样时间为3.3 s,扫描次数为64次;13C-NMR测试参数:共振频率为126 MHz,谱宽为29 762 Hz,采样时间为1.1 s,扫描次数为4 096次。

汽油馏分组成分析采用Agilent 6890N气相色谱仪,FID检测器,色谱柱为HP-PONA系列,固定相为100%二甲基聚硅氧烷,其柱长为50 m,内径为0.2 mm,膜厚为0.5 μm。

柴油和重油馏分组成分析采用Agilent 6890N/5957C型色-质联用仪。气相色谱仪参数:FID检测器,石英毛细管色谱柱,100%二甲基聚硅氧烷,其柱长为30 m,内径为0.25 mm,膜厚为0.25 μm;质谱仪参数:电子轰击源,离子源温度为230 ℃,电子能量为70 eV。

汽油馏分研究法辛烷值在ASTM-CFR辛烷值机上测试。

2 结果与讨论

2.1 产物分布及元素分析

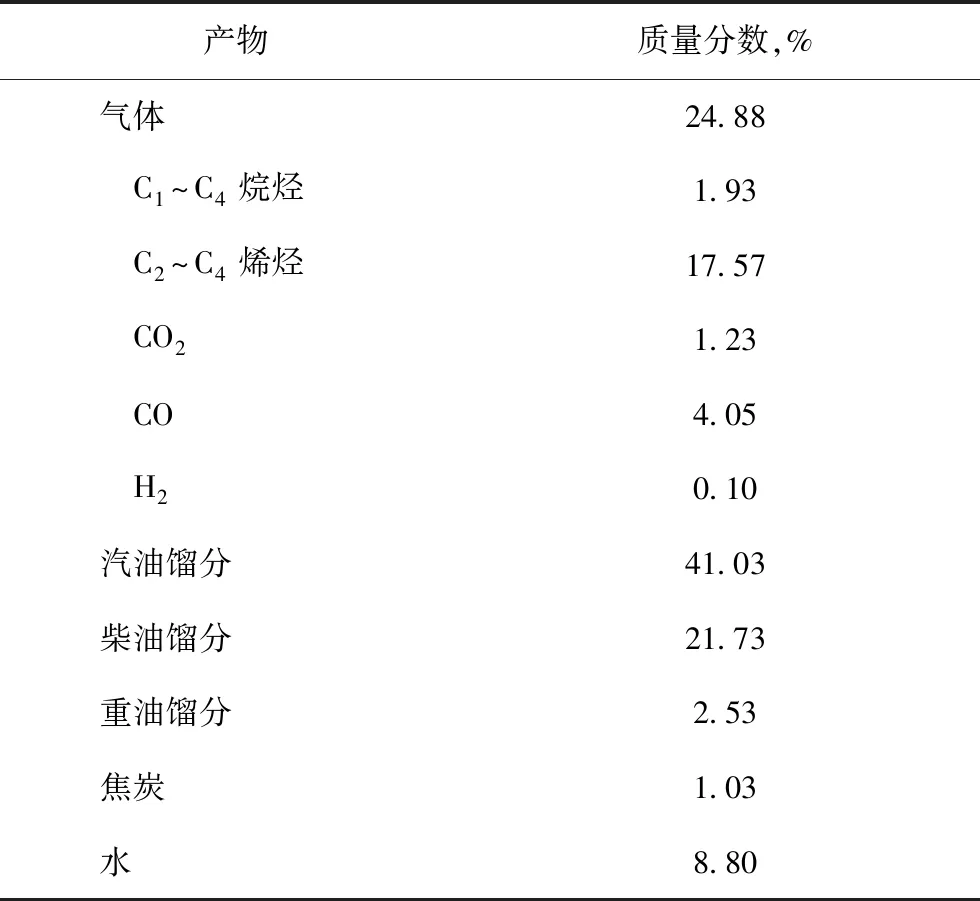

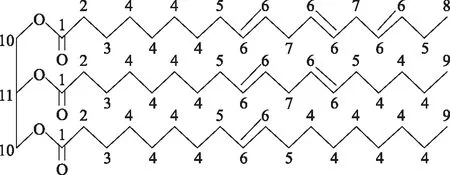

废食用油催化裂解产物分布如表1所示。从表1可以看出,反应生成的汽油馏分收率较高,为41.03%,气体和柴油馏分收率分别为24.88%和21.73%,重油馏分和焦炭产率较低,分别为2.53%和1.03%,此外还生成8.80%的水。生成的气体产物中,C2~C4烯烃产率较高,为17.57%,C1~C4烷烃产率为1.93%,此外还生成了1.23%的CO2、4.05%的CO和0.10%的H2。

表1 废食用油催化裂解产物分布

废食用油及其催化裂解生成油的元素组成列于表2。从表2可以看出,反应生成的液体产物中C和H元素所占比例达到99.98%以上,说明液体产物中基本不含O元素,与文献[14]报道的结果一致。

表2 废食用油及催化裂解生成油的元素组成

2.2 1H-NMR和13C-NMR谱图分析

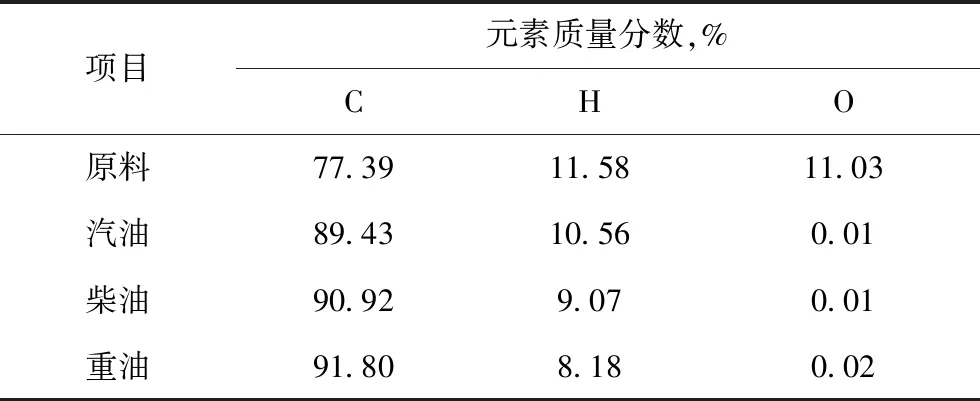

食用油由饱和、不饱和脂肪酸甘油酯混合而成,分子结构如图1所示[15-16]。

图1 脂肪酸甘油酯分子结构

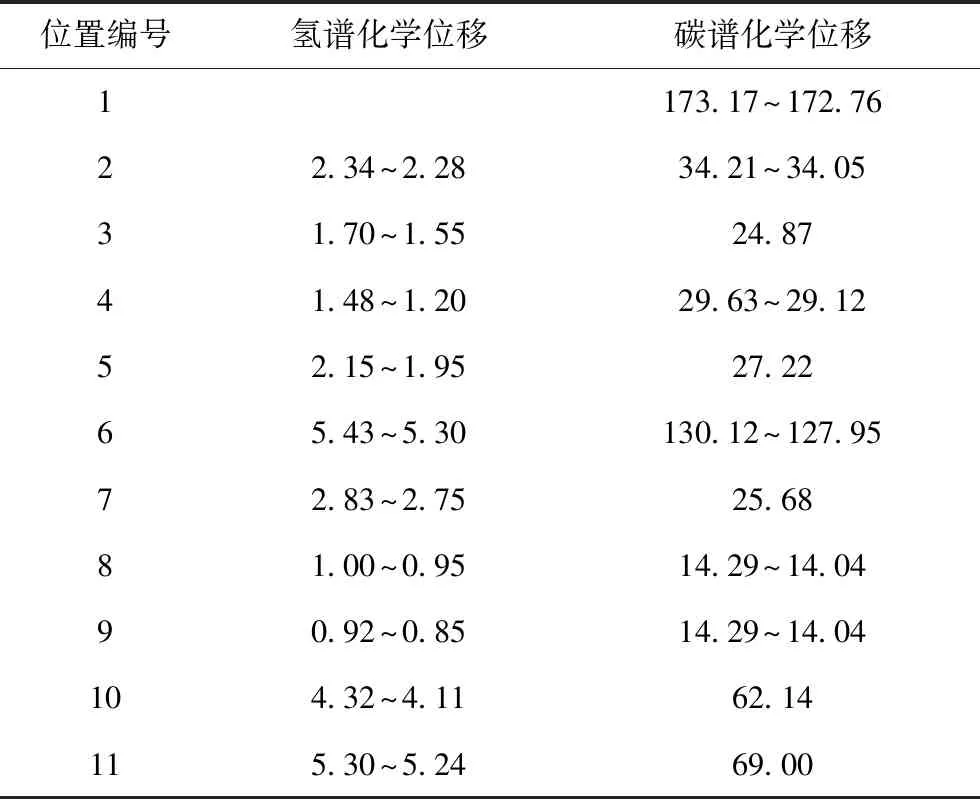

将图1中部分碳原子编号,化学位移相近的碳原子编号一致,氢谱和碳谱的谱峰归属列于表3。

表3 脂肪酸甘油酯氢谱峰和碳谱峰归属

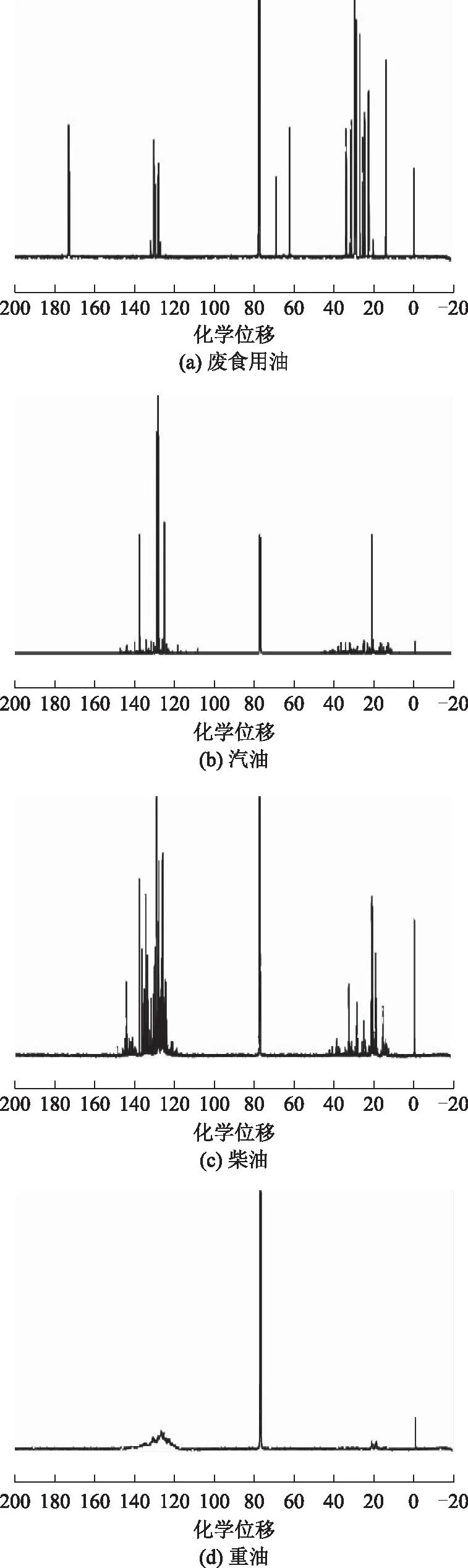

废食用油及其催化裂解生成油的1H-NMR图谱如图2所示。由图2(a)可以看出,废食用油与脂肪酸甘油酯的1H-NMR图谱基本一致,化学位移5.34处的谱峰归属为6号位双键上的H,化学位移5.26处的谱峰归属为11号位次甲基上的H,化学位移4.30和4.12处的谱峰归属为10号位亚甲基上的两个H,化学位移2.77~1.25之间的5组谱峰归属为2~5号位和7号位亚甲基上的H,化学位移0.99~0.87之间的谱峰归属为8号和9号位甲基上的H。

图2 废食用油及其催化裂解生成油的1H-NMR图谱

催化裂解生成的汽油[见图2(b)]、柴油[见图2(c)]、重油[见图2(d)]的1H-NMR与原料差别较大,与二次加工得到的燃料油图谱相近[17-18]。裂解生成油1H-NMR的化学位移 6.0~5.0之间烯氢谱峰很弱,而化学位移 9.5~6.8归属为芳氢(HA)的谱峰很强,化学位移 4.0~2.0之间的谱峰主要归属为芳环α位CH2上的氢(Hα),化学位移 2.0~1.0之间的谱峰主要归属为芳环β位以及远于β位的CH2上的氢(Hβ),化学位移 1.0~0.5之间的谱峰主要归属为芳环γ位以及远于γ位的CH3上的氢(Hγ)。

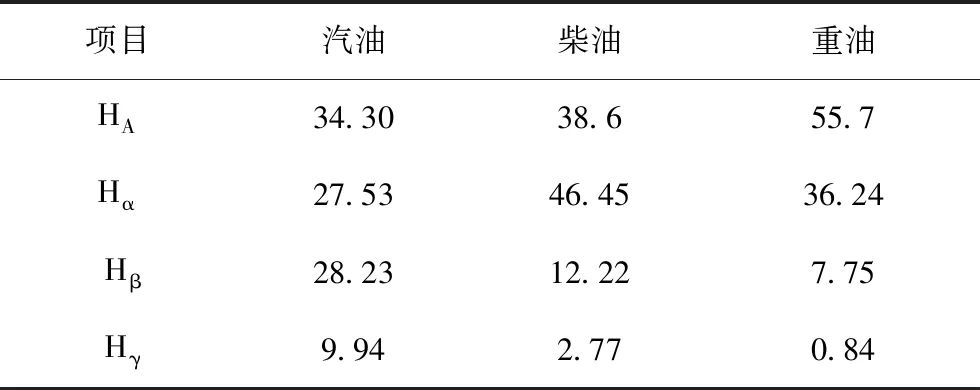

根据生成油1H-NMR谱峰归属分别得到HA,Hα,Hβ,Hγ的比例,结果如表4所示。从表4可以看出,油品越重,HA比例越高,Hβ和Hγ比例越低,Hα比例从27.53%到36.24%不等。

表4 催化裂解生成油的各种类型氢的比例 %

废食用油及其催化裂解生成油的13C-NMR图谱如图3所示。由图3(a)可以看出,废食用油的13C-NMR图谱与脂肪酸甘油酯相似,化学位移 173附近的谱峰归属为1号位碳,化学位移 138~127之间的谱峰归属为6号位烯碳,化学位移 68.9和62.1处的谱峰分别归属为甘油基中11号位碳和10号位碳,化学位移 35~20之间的谱峰归属为2~5号位和7号位亚甲基碳,化学位移 20以下的谱峰归属为8号和9号位甲基碳。

图3 废食用油及其催化裂解生成油的13C-NMR图谱

催化裂解生成的汽油[见图3(b)]、柴油[见图3(c)]、重油[见图3(d)]的碳谱与原料的差别较大,化学位移 173附近没有明显的羰基碳谱峰,化学位移 70~60之间也没有明显的甘油基碳谱峰,化学位移60附近没有明显的羟基碳谱峰,化学位移170~150之间也没有明显的酚羟基碳谱峰。

根据生成油中烯氢比例很小、芳氢比例较大(见图2),可以推测图3(b)~图3(d)中化学位移 150~120之间的谱峰主要归属为芳碳,烯碳比例相对较低。与废食用油原料相比,生成油在化学位移40~15之间的饱和碳谱峰所占的比例偏低,尤其是重油,经计算重油芳碳率高达94.7%。

2.3 族组成分析

废食用油催化裂解生成的汽油、柴油、重油馏分组成分别列于表5~表7。

表5 催化裂解汽油的族组成 w,%

由表5可以看出,汽油馏分饱和烃含量较高,质量分数约为53.4%,烯烃含量相对较少,质量分数为9.0%,芳烃质量分数为34.8%,谱图自动分析无法识别的重组分约占2.8%。经测试,汽油馏分的研究法辛烷值高达99.7。

表6 催化裂解柴油的族组成 w,%

由表6可以看出,柴油馏分饱和烃含量较低,质量分数为12.6%,芳烃质量分数为87.4%,其中以烷基苯为主,带侧链的双环芳烃次之,质量分数分别为43.4%和18.1%。

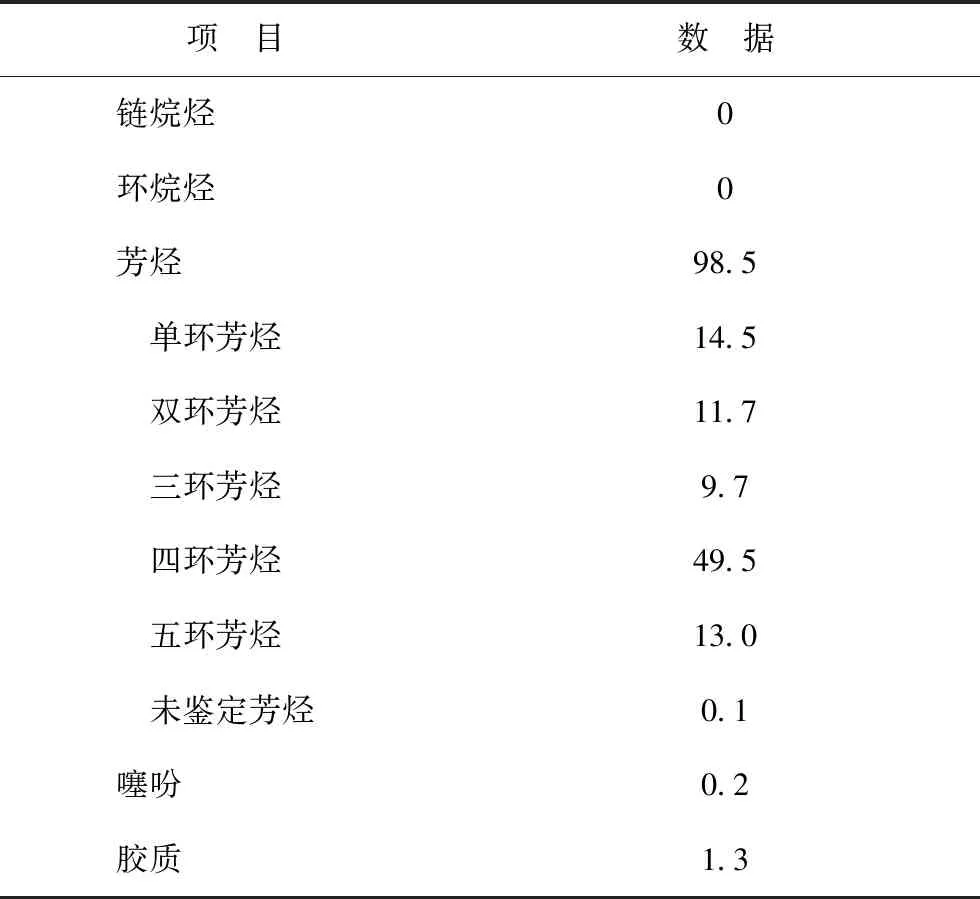

由表7可以看出,重油馏分几乎全部由芳烃组成,与NMR分析结果一致,即重油馏分以带有短侧链的多环芳烃为主,尤其以四环芳烃居多。

表7 催化裂解重油的族组成 w,%

在催化裂解过程中,油脂C—O键首先断裂生成脂肪酸R1—COOH;随后,长链脂肪酸中部分双键α碳和β碳之间的键断裂,生成一系列饱和烃、烯烃和短链脂肪酸R2—COOH;随着反应的进行,短链脂肪酸R2—COOH脱氧生成饱和烃、CO、CO2和水等;饱和烃进一步发生异构化、裂化等反应生成短链饱和烃和烯烃,烯烃则缩聚成环烷烃和芳烃。

结合NMR和族组成分析结果可知,长链脂肪酸R1—COOH经过连续断链,得到的链烷烃主要归为汽油馏分,烯烃则分布于汽油馏分和柴油馏分中;在反应条件下,得到的烯烃快速缩聚,形成环烷烃和大量芳烃;单环芳烃进一步缩聚、断侧链,生成带有短侧链的多环芳烃。也就是说,重油馏分几乎全部由轻油中芳烃缩聚而来,因此重油基本都是带短侧链的芳烃,饱和烃和烯烃含量很低。随着反应程度加深,柴油馏分中饱和烃继续断裂生成短链饱和烃和烯烃,部分饱和烃和烯烃进入汽油馏分的馏程范围,留在柴油馏分中的饱和烃含量较低,大量烯烃缩聚成带有相对较多侧链的芳烃。汽油馏分中的饱和烃、烯烃主要来源于脂肪酸R1—COOH断链、长链脂肪烃裂解、芳烃断侧链等反应,芳烃源于烯烃缩聚,最终形成饱和烃含量高、烯烃含量低、芳烃含量适中的高辛烷值汽油,可以作为成品油或者调合油使用。

3 结 论

(1)采用自制DY催化剂,在反应温度520 ℃下,废食用油催化裂解生成24.88%的气体、41.03%的汽油馏分和21.73%的柴油馏分,重油和焦炭产率较低,废食用油是生产轻质燃料油的优良原料。

(2)废食用油中的O元素在催化裂解产物中主要以CO,CO2,H2O的形式存在,液体烃类产物中几乎不含O元素。

(3)生成的液体烃类产物馏分越重,芳烃含量越高,汽油馏分芳烃质量分数为34.8%,柴油馏分芳烃质量分数为87.4%,而重油馏分几乎全部由带有短侧链的多环芳烃组成。

(4)汽油馏分中的饱和烃、烯烃主要源于脂肪酸断链、长链脂肪烃裂解、芳烃断侧链等反应,芳烃主要源于烯烃缩聚,最终饱和烃、烯烃、芳烃含量均符合《车用汽油》(GB 17930—2016)技术指标要求;由于多次裂解、烯烃芳构化、芳烃断侧链等反应,导致生成的柴油馏分芳烃含量高,品质较差;重油馏分则由单环芳烃聚合而来。