在科普课文中STEM对于人文科学素养目标达成的作用

2019-11-20张启云

【摘要】本文论述STEM在科普课文中的必要性、STEM和科普课文之间的关系,以及STEM在科普课文中对于培养人文科学素养的作用,以通过STEM教学理念提升学生的科学素养,达成人文科学素养的培养目标。

【关键词】STEM 科普课文 人文科学素养 作用

【中图分类号】G 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2019)09A-0036-03

STEM教育项目来源于美国,是四个学科:科学、技术、工程、数学四个英文单词首字母的简称。STEM在美国已经有30年的研究实践经验,因为其先进的理念以及对改善技术性人才缺失现状的积极作用,现在已经被多个国家吸纳借鉴,从幼儿到所有学段全面推广。

一、STEM在科普课文中的必要性

当前,我国国民的科学素养较低,亟需我们在学科教学中加强人文科学素养的养成教育。中国科协根据国际通用调查标准对我国公民的科学素养的调查显示,在2000年时,美国公民的科学素养达到了17%,而我国公民在2010年时的科学素养仅达到3.27%。虽然近年来我国公民的科学素养不断提升,截至2018年11月8日,公民科学素养达到8.47%,但是距发达国家仍有不小差距。教育对于提升学生的科学素养的重要性不言而喻。每个学龄段,每个学科都有借助学习载体提升学生科学素养的任务,包括语文。在小学语文教材中,通过科普类课文来达成这一目标是重要途径。STEM的核心理念是培养学生解决问题的能力,是以研究性学习为主要方式,注重多元、多层次合作学习。笔者以为,通过STEM项目研究式学习来落实人文科学素养的培养目标不失为一个有效路径。

二、STEM与科普课文的关系

(一)科普类课文多样的科学知识为STEM探究提供了丰富的主题

我们可以看一看语文教材中科普类说明文的内容:从时间的跨度上,既有讲述来自远古的“大自然”中的“文字”,也有介紹人类在科技文明方面取得的最新成就,比如“互联网”“载人飞船”“卫星”“克隆技术”,从中可以展现人类社会科技的杰出成就。可以设想,未来“物联网”“支付宝”“微信”也将进入科普课文这个大家庭。

在科普课文中,中外各个领域科学泰斗们执著的科技探索精神,追寻科学真理的事迹,同样如理想之光,引领着我们的儿童,在他们幼小的心灵中埋下科学的种子,如《诺贝尔》《詹天佑》。还有涉及自然领域的关于动物、植物生命现象的揭秘,如《剪枝的学问》《恐龙》等。这些科学技术、神秘的自然世界还有伟大的科学精神如同磁石般吸引学生探索、揭秘,使学生感受到科学文明的魅力,为科学素养的孕育种下希望的种子。

(二)STEM的项目式学习将进一步助力科普课文的科学人文素养目标达成

小学语文课程标准中鲜明地提出:“应在发展语言能力的同时发展思维能力,学习科学的思想方法,逐步地养成实事求是、崇尚真知的科学态度。”简言之,即培养学生的科学素养。

粗略统计一下,在苏教版小学语文12册课本中大约有47篇的科普类文章,约占总课文篇数的13%,文体有诗歌、童话、说明文和叙事类,可谓文体多样,内容丰富。但在实际教学中,教师往往更加重视科普文中的“语文性”,忽略了“人文科学性”。唯考试而教学的现状依旧,科普课文教学也是概莫能外,从学业检测中可见一斑:关于科普课文的学业检测中,主要是检测词、句和说明方法的掌握情况,并且关于说明方法的检测一般是到了小学高段才开始涉及。考试内容就是教师教学的指挥棒,多数教师在遇到科普类文章时,处理的方式基本上都是重点抓好字词,然后是厘清课文的脉络、掌握主要内容即可。教师的教学方法较单一,以讲授法、谈话法为主,教学环节简单,和其他文体的教学策略没什么不同。所有的科普类文章都是两课时完成,有的教师甚至是一课时就结束授课,从不愿意多花费时间。而STEM教学理念下的科普类课文教学则侧重利用教材文本培养学生的科学人文素养,有助于达成小学语文课程标准中提出的“培养学生的科学素养”的目标。

三、STEM的教学理念融入科普课文的意义

笔者曾就“科普类文章在语文教材中的重要性”的问题做了一个调查。在区域内近120名语文教师当中,认为比较重要的只有19.56%,高达48.61%的教师认为它不重要,31.83%的教师认为没有必要编入科普类的说明文,只要编入一般性的说明文,让孩子掌握说明文的方法即可。

以上种种,使得科普类课文在教学中所应承载的科学人文素养目标并不能得到较好的落实。笔者尝试将STEM的教学理念融入到科普课文教学中。在实践中,笔者感受到在语文教学中运用STEM的学习方式,无论从时间、空间上,还是从学习主体的多层次性,从学习内容的综合性、多元性,知识的跨界性以及学习兴趣诸多方面都是有益的补充和变革。

一是从时间跨度上可以突破课时限制。在语文课本当中,由于课时的限制,在短短的两课时里,学生既要掌握字词句及主要内容,还要熟悉谋篇布局,对相关的科普类知识加以了解和掌握,可想而知,时间是非常紧张的。我们不妨将语文课上的内容加以拓展,如STEM的项目式学习在时间上可以根据内容灵活安排,可以长短课相结合,可以课内外相结合,可以将国家课程和校本课程、社团课程相结合。短课可以是一周,长课可以是一两个月或者更长的时间。因此,我们应该以一个主题的活动为载体,把小学语文课本上的科普类课文加以拓展和延伸。

二是从空间上可以突破原有课堂限制。小学科普类的课文内容丰富,学习不仅仅局限于课堂、校园,我们可以通过长短游学的方式,将学生带到校外,让学生通过实地参观、调查走访、采集数据等方式获取研究资料,在观察、实践、调查中建构自己的知识体系。

三是从学习互助团体上可以突破班级限制。一个主题活动可以是一个班级参加,也可以是相邻班级或不同学段的学生参加。这样不仅可以扩大学生的学习圈子和社交面,还可以从纵向和横向拓宽学生的知识框架,使学生结交更多的学习上的益友。

四是从研究内容上可以突破学科的限制。其实在生活当中,知识的学习是没有明确的学科界限的,可以从多学科、不同角度展开学习。对于科普类说明文当中所涉及的数字,可以算一算,比一比;对于文中描写的物体与景象可以画一画、写一写,甚至可以利用VR技术构建虚拟现实情境,用最新的高科技近距离、全方位地观察和研究。

另外,从教师层面,可以是多学科的教师共同协作执教。语文、数学、科学、美术、音乐课,甚至于综合实践课,教师可以从各自不同的知识角度,对一个专题加以研究,进行全方位的了解和探讨。

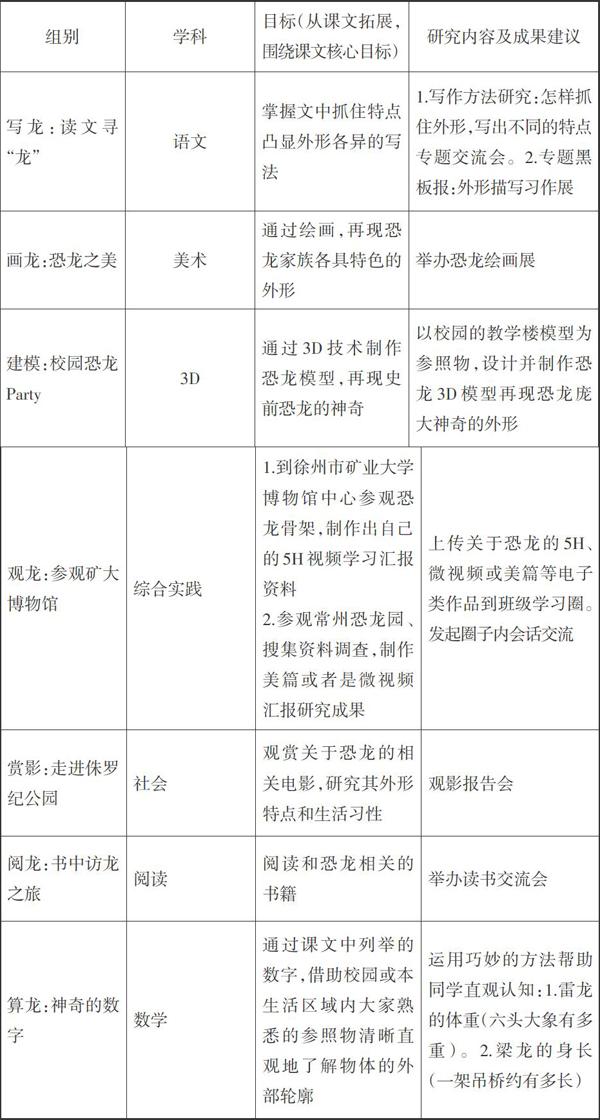

如苏教版语文三年级下册第20课《恐龙》,在学生疏通了字词、掌握了脉络和主要内容之后,在拓展环节,我们以STEM项目研究式学习,设计了如下小组学习活动:

以“建模:校园恐龙Party”一组为例,笔者设计了如下教学活动:

(一)活动目标:1.借助3D打印机打印雷龙、梁龙、剑龙和三角龙的模型。2.借助校园沙盘直观感受恐龙外形的庞大以及它们的独特之处。3.选取一种恐龙,利用课本中的语言以第一人称进行介绍。4.在设计当中能够积极和小组的成员进行交流和分享,并提出自己的困惑、建议和想法。5.能够有效地利用3D扫描仪以及网上下载的模型进

行恐龙建模并打印3D恐龙。

(二)活动对象:三年级3D社团成员。

(三)活动准备:3D扫描仪、3D打印机、3D设计软件、活动设计表。

(四)活动内容:

板块一:情境创设

师:同学们,你们想不想邀请恐龙来到我们的校园来做客呢?那好,今天啊,就让我们一起动手,举行一个校园恐龙派对。老师给大家提供了一个校园沙盘模型,也已经把学校的教学大楼的模型做好了。可是我们的朋友恐龙还没有来到,需要你们各自去邀请你们自己喜爱的恐龙朋友来我们校园,好吗?

板块二:建立活动小组

1.请学生自由结合,四人一小组,选出自己的活动小组组长。

2.小组成员任务分工。

板块三:通过计算机导入到3D打印机,进行切片

建议:可以利用3D设计软件中的基础模型,也可以从网上寻找并且下载相关的恐龙3D模型,或者利用我们社团里的3D扫描仪扫描出恐龙的模型,自行调整。

板块四:打印

(五)活动时间:四课时。

第一课时:借助3D扫描仪或者电脑,绘制恐龙的模型草图。

第二课时:把设计好的3D的模型,通过计算机导入到3D打印机之后,切片。

第三课时:打印3D恐龙。

第四课时:小组交流分享,谈一谈自己在活動中遇到的困难、解决问题的方法,以及自己的收获。同时开展自我评价以及小组评价、教师评价。

(六)作业:完成习作《校园恐龙Party》,要根据恐龙外形的特点,展开想象,进行生动描写。

从以上的活动设计中不难看出,与语文课堂多识记、理解、积累、感悟不同,学生在STEM活动课程中,根据课文的核心内容和达成目标,依据自己的知识储备和兴趣倾向,自主选择研究主题,自主性得到了彰显。学生的学习时间也较为宽裕,在四个课时的时间里,学生利用网络和3D打印技术,同时借助同伴互助、教师的指导,运用了多学科的知识解决所研究的问题。而且,在整个教学过程中,教师都强调“做中学”,更注重创新设计与发散思维,以及合作交流、分享交际能力的培养,使学生的科学素养得到了整体提升,使小学科普课文的人文科学素养目标得到落地和实现。

作者简介:张启云(1971— ),女,大学本科学历,现任徐州市科技实验小学校长,系江苏省科协、江苏省教育厅十三五省科学教育示范校评审专家,徐州市青年骨干教师,徐州市劳动模范,徐州市优秀教育工作者,徐州市优秀德育工作者,研究方向:语文教学研究。

(责编 黎雪娟)