美索不达米亚乐器考古

——丝绸之路上最早的乐器(二)

2019-11-11周菁葆

文/周菁葆

(接上期)

根据图象资料,苏美尔乐器史可以追溯到公元前3000年左右,从乌尔国王墓葬群所发现的乐器就产生于这个时期。依据当代的研究情况来看,在乌鲁克出土并源于乌鲁克第四期(约公元前3000年)的远古时代刻有文字的泥板书上就有对最古老的竖琴的描述。在这些早期图形文字的符号中有象形文字,它对乐器的描述包括有弓形三弦竖琴和对击棒。竖琴的形式相当精确,并与三、四百年后在印章和祭献板上所描绘的相一致。这种乐器可以定名为不对称抛物线形弓形竖琴,演奏时保持垂直姿势。它的形制既有大型的立式竖琴,也有可以随身携带的小型竖琴。起初它有三至四根弦,在乌尔第一王朝时期有十一至十五根弦(图13、14)。

自格姆德特一纳萨尔时期(公元前2800~2700年间)以后,在印章和轮状印章所盖的印以及浮雕上都显示了里拉琴的图象。公牛形状的共鸣箱堪称为苏美尔里拉琴的典型特征。长达数百年之久形制保持相对统一的苏美尔里拉琴只在增加琴弦数上起变化。在公元前3000年前后,首次有了位于横档上的颇具特色的音柱(图15、16)。

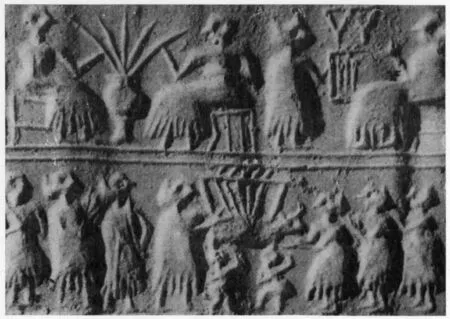

图13 展示有竖琴的长卷石印(或为拓片——译注),迈西利姆时期,约公元前2600年,现藏英国伦敦不列颠博物馆,编号BM129600。

图14 出自乌尔的、展示有竖琴的长卷石印(或为拓片——译注),乌尔第一王朝,约公元前2450年,现藏美国费城宾夕法尼亚大学博物馆,编号CBS16728。

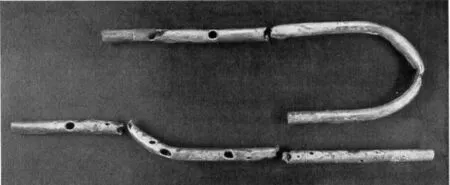

显然,弦鸣乐器在苏美尔音乐文化中起有首要作用。证据表明也已存在某些类型的气鸣乐器、膜鸣乐器和体鸣乐器。有一件出自乌鲁克时代后期的陶制器皿形笛,系出土于乌鲁克,并在前不久由汉斯•耶尔格•尼森撰文发表。这种乐器有一个果核裂口形凹槽吹嘴,其上端至唇片处业已断裂,并有两个指孔。它与另一件长期为人所知而现今已不复存在的出自巴比伦附近比尔斯一尼姆鲁德的同类乐器相似。通过图象至少可证明长笛也是苏美尔人的乐器。如同推测的那样,这些被描绘的笛类乐器不可能解释为酒器的吸管,每双经过考古训练的眼睛都会对此作出无可指摘的辨认(图17)。

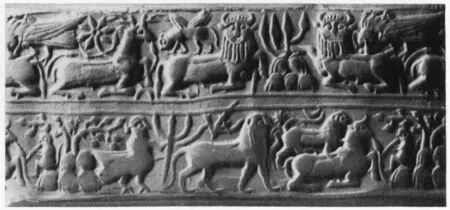

图15 出自乌尔的、展示有里拉琴、笛子和鼓的长卷石印(或为拓片——译注),现藏费城宾夕法尼亚大学博物馆,编号30-12-3。

图16 出自乌尔的、展示有里拉琴、笛子和鼓的长卷石印(或为拓片——译注),现藏巴格达伊拉克博物馆,编号IM14314。

图17,银制吹奏乐器残段,出土于乌尔(Ur)王陵,乌尔第一王朝,约公元前2450年,现藏美国费城宾夕法尼亚大学博物馆,编号CBS17554。

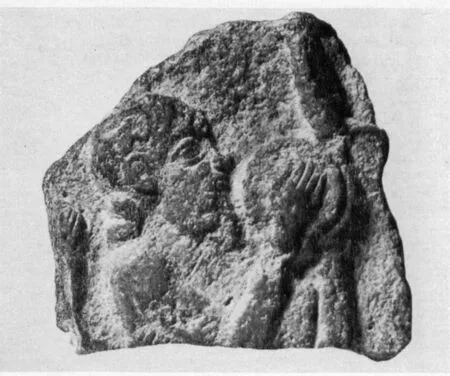

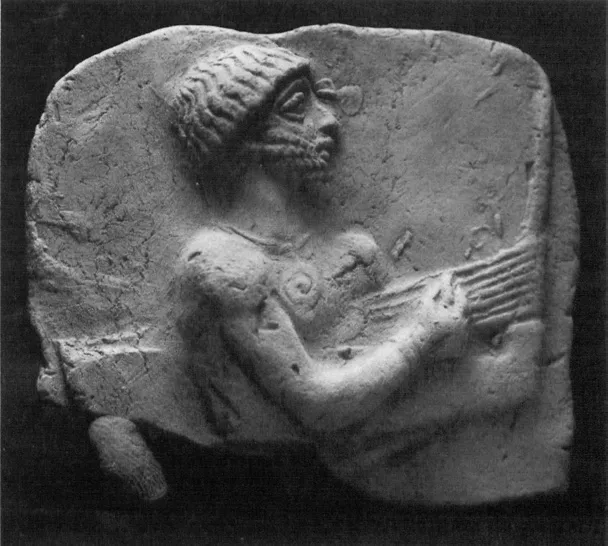

在乌尔国王墓葬群也出土了带有指孔的银质管状残件。有人认为这是一种双簧管类型的双管吹奏乐器,它的形状与苏美尔国王乌尔纳穆墓碑背面所描绘的一样。在苏美尔的原始资料中也可以证实有小号类型的乐器。例如,一块出自哈法吉的迈西利姆时期的石柱残件显示有一名蓄须号手的形象,一篇楔形文字的文献则记载了苏美尔人在公布通告时使用号角。两河流域的膜鸣乐器从公元前3000年之初起以小型的框式鼓为代表。汉斯•希克曼认为美索不达米亚无疑是此类乐器的发祥地。最占老的描绘是在阿格拉布土丘遗址所发现的一件陶器上的彩绘,可以确定该陶器的年代处于从格姆德特一纳萨尔时期至迈西利姆时期(古王朝一期)之间的过渡时期(图18)。

图18,号类乐器展示图,出自Hafagi的、浮雕胜利碑残段,迈西利姆时期,约公元前2600~2500年,现藏美国芝加哥大学,东方研究院博物馆,编号A9273。

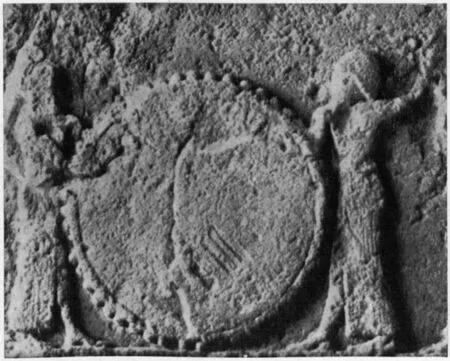

画面显示三名裸体舞蹈的女子,她们左手持乐器,保持与头部同等高度,并以棒敲击。迈西利姆时期结束以后,在苏美尔人的石柱上和在一件浮雕的石桶上都刻画有由二人敲击的大鼓。这种有一人高的乐器直立在地上,而使观察者感到兴趣的是,鼓膜是用钉子或木栓固定在鼓框上的。由于这拦的大鼓是用双手敲击的,可以假设这是一种双面蒙皮的鼓。在苏美尔时代,体鸣乐器以对击棒、对击覆、铙钹和哗啷器为代表(图19、20)。

图19 大鼓和铙钹演奏者展示图,出自乌尔的Urnammu碑,正反面残部,约公元前2050年,现藏加拿大多伦多,皇家Ontario博物馆,950.7.3。

图20 大鼓和铙钹演奏者展示图,出自乌尔的Urnammu碑,正反面残部,约公元前2050年,现藏美国费城,宾夕法尼亚大学博物馆,编号CBS 16676。

图21 琉特琴手和女框鼓手展示图,出自拉尔萨(Larsa)的赤陶浮雕,古巴比伦时期,约公元前1950~1530年,现藏法国巴黎,卢浮宫博物院,编号 AO 16924。

在阿卡德人统治时期第一次出现硫特琴——具有棒状长颈和特小音箱的琉特琴——以及经过改进的新式里拉琴和陶制动物形哗啷器。在此之前,一些有据可查的乐器早就已经得到了改革和完善。对阿卡德时期音乐历史的发展迄今尚无适当的评价。现有的考古发现几乎还不足以对阿卡德人的文化成就勾画出一幅全面的情景,为这些出土物撰写的文章发表得颇为分散,而且只有部分鉴定可供音乐学参考。但不论怎么说,迄今出土的阿卡德时期的物品证明了它们在艺术造型方面所具的重要意义。假如由阿卡德统治者所建立的王朝接管政治权力确实是美索不达米亚历史上的一次重大事件(图21、22)。

那么在文化发展方面,这段事在大约二百年的阿卡德时期是不太明显的。阿卡德人遵循的是苏美尔人的传统,他们对苏美尔人的传统作了修改,并补充了本身独特的成就。如同部分图象资料所示,这在美索不达米亚乐器史的范围里也有所反映。对阿卡德人有关音乐美的思想持否定态度以及仅把好战尚武的思想强加在他们头上的种种观点均亟需纠正。但是,有人认为苏美尔里拉琴形式的重要性在闪族入的影响下趋于消失,或认为由于宗教原因而发生了变化,还有人认为阿卡德时期的里拉琴具有一种明显的过渡性质,还有人认为典型的苏美尔里拉琴和圆形竖琴现今已经完全消失,这类形形色色的论断也都是站不住脚的。各种不同观点所代表的主要是关于琉特琴的起源和它的早期历史。就这一题目进行反复讨论是与这种乐器的重要性相适应的(图23)。

图22 女琉特琴手和女击鼓舞者展示图,赤陶浮雕,古巴比伦时期,约公元前1950~1530年,现藏德国柏林,国家博物馆,近东博物馆,编号 VA 7224。

图23 展示里拉琴、竖琴和拍板演奏者的阿卡德长卷石印(或为拓片——译注),阿卡德时期,约公元前2350~2170年,现藏巴格达伊拉克博物馆。

在这方面全面系统地利用考古材料并未受到太多重视,而人种和民族的分类则受到了较多注意。威廉•施陶德在许多基础性的著作里致力于把琉特琴的首次出现同西亚发生的历史事件相联系,他为此引用的最古老的证据出自公元前2000年。他把琉特琴归于居住在美索不达米亚平原以外的山区民族,并认为务须在印度日耳曼人中去寻找其形成的过程。考古资料明确显示美索不达米亚是此种乐器的发祥地,最早的证据渊源于阿卡德人统治时期(图24)。

图24 展示琉特琴的赤陶浮雕,古巴比伦时期,约公元前1950~1530年,现藏巴格达,伊拉克博物馆,编号IM 9419。

把任何一种乐器的发明和使用归诸某一特定的种族,则是错误的。即使以某一乐器的同源形成而论,也必须考虑到这是许多民族和民族群体的文化成就,正是他们对两河流域音乐历史的发展产生了影响。所指的各民族,既包括在远古时代就已定居在该地的民族,也包括另一些民族,随着时间推移其中有和平迁入美索不达米亚的游牧移民,也有作为战争征服者或作为被奴役的、被放逐的战俘。琉特琴也不是偶然创造出来的,没有在此之前创造的竖琴和里拉琴,就很难想象会有琉特琴。

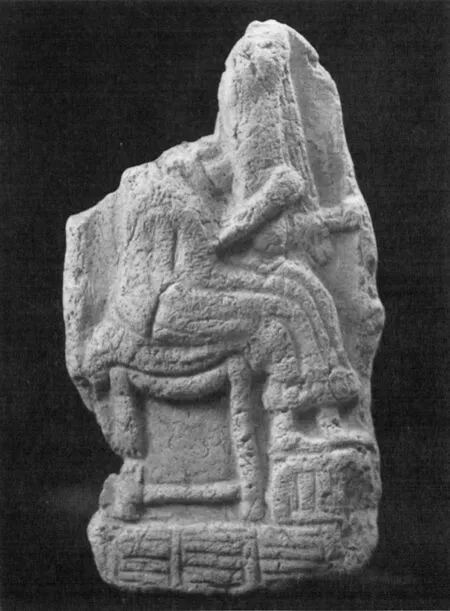

在阿卡德王国崩溃以后,从东方山区入侵的古特安人在100多年的时间里接管了美索不达米亚大部分地区的政权。当这些山地部族又复被驱逐之际,乌尔纳穆成了乌尔城的统治者。他以乌尔为基地征服了其他城邦,并将这些城邦重新联合成一个国家。在这个所谓的新苏美尔时期,亦即乌尔第三王朝(主要指舒尔吉)的统治时期,苏美尔文化经历了最后一个兴盛阶段,该时期的一些图象可以证明这一点。约在公元前3000年结束之际,闪米特半游牧民族——阿穆鲁人或马尔图人——的入侵增多,他们来自叙和亚一阿拉伯的沙漠草原地区,入侵路线主要经由幼发拉底河中游地带。从而使苏美尔内部出现了紧张关系和经济方面的困难,这就使外部敌人——其中有东方毗邻的埃拉米特人(埃兰人)——有机会进行征服。嗣后,个别城邦——如伊辛和拉尔萨——试图获取统治地位,最后到了公元前19世纪,在此之前并不突出的巴比伦城取得优势地位。苏美尔人逐渐被各个居统治地位的闪米特人(闪族)部族所湮没,可是他们的成就却是美索不达米亚文化的坚实基础,而且得到了流传,并被继续发扬。苏美尔语言在神庙学校里继续被传授,并且一直保存到公元前1世纪,此外还明确地被作为传统遗产而流传(图25)。

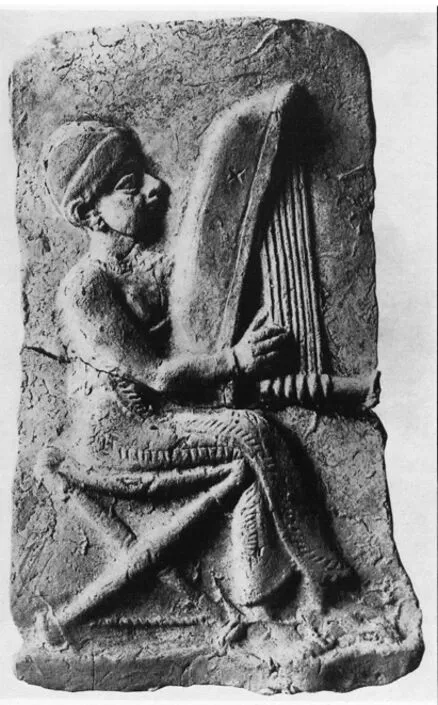

在古巴比伦时期(约公元前1950~前1530年),出现了一种新的竖琴形式:三角竖琴。此类竖琴有两种不同的类型,不仅弹奏的姿势各异,而亘连弹奏技法和构造式样也各有不同。在公元前2000年期间,这种三角竖琴流传甚广(图26、27)。

图25 展示琉特琴的赤陶浮雕,古巴比伦时期,约公元前1950~1530年,现藏巴格达,伊拉克博物馆,编号IM 9594。

图26 展示竖琴手的赤陶浮雕,古巴比伦时期,约公元前1950~1530年,现藏巴格达,伊拉克博物馆,编号IM 21359。

图27 展示垂直角型竖琴的赤陶浮雕,古巴比伦时期,约公元前1950~1530年,现藏巴格达,伊拉克博物馆,编号IM 42012。

在阿梅诺菲斯二世统治时期(公元前1450~前1425年),三角竖琴第一次出现在埃及,并在以后第十一王朝(公元前1050年前后)时期成为交口称道的时髦乐器。在古巴比伦时期还首先证实有了新形式的哗啷器和带脚与支板的锅状鼓。除了上述创新之外,公元前2000年的乐器表现了持续发展的势头。威廉·施陶德把古巴比伦的开始称作为根本变革的时代,并认为这种变革系以一种起了变化的观点为基础,从而可以推断另一种性质的音乐文化,这种看法只能说是部分正确。现有的许多图象资料否定了施陶德的观点,也就是否定了他所认为的:两河流域的全部乐器从这一时期起突然发生了变化。大约在公元前2000年中期接管了对巴比伦人的统治的喀西特人在这方面也几乎没有留下痕迹。他们在古巴比伦时期逐渐成为与当地人和睦相处的移民,主要成为农业工人。他们来自美索不达米亚东方的山区,进入两河流域后主要定居在幼发拉底河中游,并且在很大程度上被同化,他们不仅接受了巴比伦人的语言,而且也接受了巴比伦人的文化(图28)。

图28 展示垂直角型竖琴的赤陶浮雕,古巴比伦时期,约公元前1950~1530年,现藏巴格达,伊拉克博物馆,编号IM 27765。

显然他们也没有被感觉为异族。对现存的喀西特人统治时期少量与音乐有关的图象实物不应引起误解,从而轻率地否认喀西特人对音乐演奏的兴趣。与此相反,还不如说,资料不足应归咎于考古研究的状况。举例而言,由库里加尔祖一世(约公元前1380年前后)所建的喀西特统治者的新都杜尔库里加尔袒(今为距巴格达二十公里处的阿卡尔库夫)迄今只进行了部分发掘。就连巴比伦——该统治王朝最初的政府所在地——的极大部分地区也还没有被探明(图29)。

图29 展示水平角型竖琴的赤陶浮雕,古巴比伦时期,约公元前1950~1530,现藏巴格达,伊拉克博物馆,编号IM 41701。

(待 续)

猜你喜欢

杂志排行

乐器的其它文章

- 东方乐器博物馆中的神秘乐器

——甘美兰 - 天下琴行

- 当代意大利小提琴制作的发展趋势

- 乐器视界

- ——首届乐器创新国际研讨会成功举行">"预见•未来”

——首届乐器创新国际研讨会成功举行 - 开心做艺 真心做人

——访爵士鼓演奏家、教育家张佳曦