以2019年全国卷Ⅱ第42题为例谈一轮复习应对策略

2019-11-06新疆张树江

新疆 张树江

2019 年高考落下帷幕,留给我们的是反思和分析:新修订的《普通高中历史课程标准(2017 年版)》(以下简称《课程标准》)在高考中是如何体现的,“一体四层四翼”的高考评价体系又是如何落实的?2019 年全国卷Ⅱ第42 题,无论是学生还是教师都认为难度较高,不知如何作答。那么该题难在何处,该如何作答呢?面对这类题型,教师又该在一轮复习中注意些什么呢?笔者借助解析此题以期管中窥豹、抛砖引玉。

一、试题分析和解题方法

例.(2019·全国卷Ⅱ·42)阅读材料,完成下列要求。

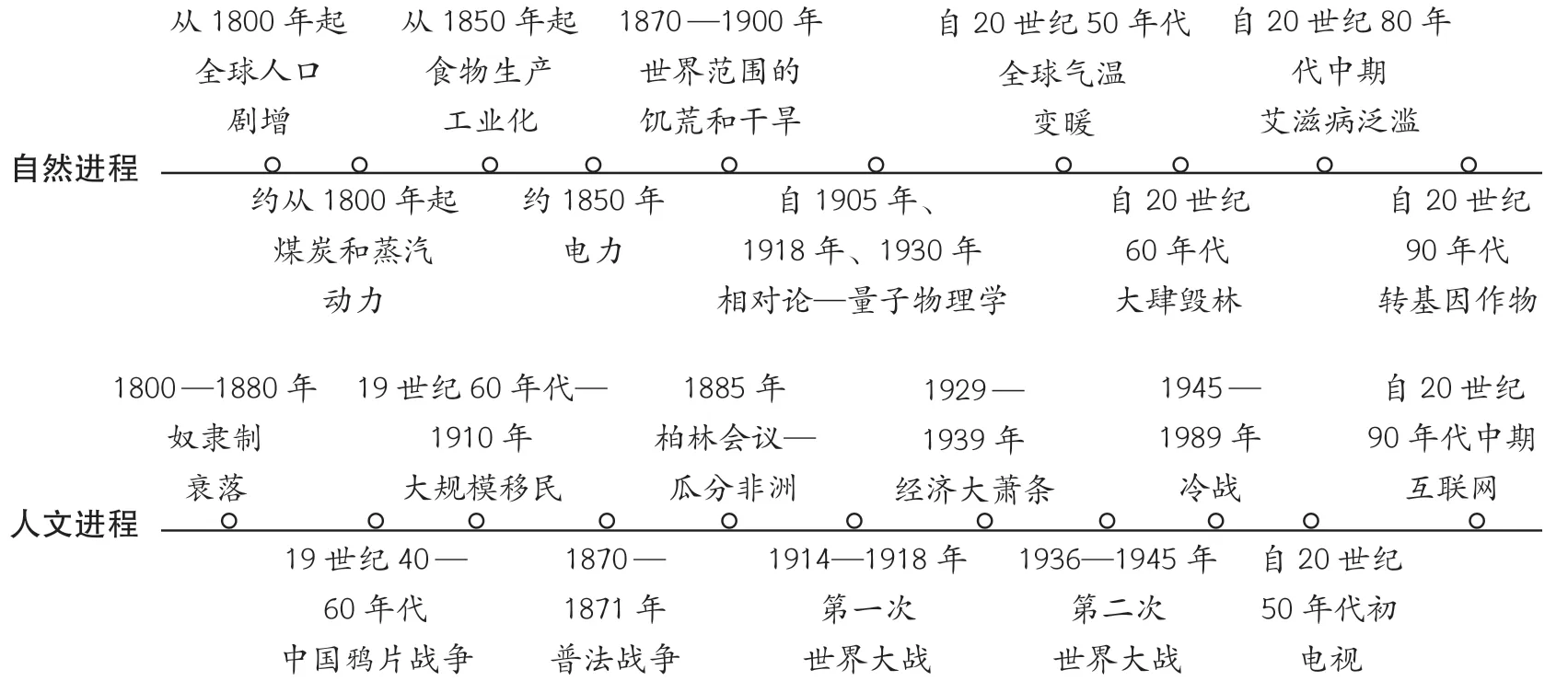

材料

——据[美]菲利普·费尔南德兹-阿迈斯托《世界:一部历史》

(注:“自然进程”是指人与自然的互动;“人文进程”是指文明与文明、人群与人群的相互作用和影响)

有史以来,人们试图以各种方式认识历史。材料反映了一位学者对19 和20 世纪世界历史的认识,对此认识提出你自己的见解(赞成、质疑、修改皆可),并说明理由。(要求:见解明确,持论有据,表述清晰)

笔者认为这道题既让人耳目一新,却又似曾相识。“耳目一新”主要表现在材料及其呈现的形式是首次见到;而“似曾相识”主要表现在问法上,即发表见解(赞成、质疑、修改皆可)。再细致分析,可发现这种设问方式和以往真题并不完全相同。过去是有一个(或多个)较明确的观点,而此题没有明确的观点,需要学生对作者的认识提出自己的见解,这种见解既可以去论证,也可以去质疑、修改,提高了试题的开放度。这正是第一个难处,即难以明白设问的用意。第二个难处在于难以理解材料呈现的自然进程和人文进程与图表中的史实有何关系,从而不明白该学者对人类历史进程有何认识,导致无法作答。第三个难处在于不知该如何选取论据进行论证。笔者试研究此题,认为可以按照以下步骤作答:

(一)读懂材料,审清问题

材料由主体部分的“图表”、括号里的“注释”、设问前对图表的“文字介绍”三部分构成,只有将这三部分综合起来,才有助于读懂材料的含义。“图表”是自然进程和人文进程的主要史实,“注释”是解释何为自然进程和人文进程,设问前“文字介绍”指出这是一位学者认识历史的方法。由此可知,材料的主要含义是:一位学者用自然进程(人与自然的互动)和人文进程(人群之间和文明之间的相互作用和影响)来认识和解释19 和20 世纪的世界历史。审题时,不仅要重视材料本身,更应重视括号里的注释、对材料的文字介绍、材料的出处(时间、作者),这些内容往往会成为解读材料的钥匙。读懂材料后,可对该认识提出自己的见解(赞成、质疑、修改皆可),并且做到见解明确而非含混不清,同时也明确论据的时间范围是19 和20 世纪。

(二)选定角度,组织论据

该题可从赞同、质疑和修改三个角度提出见解,而选择何种角度要考虑三个主要因素:第一是论据的充实性和合理性,即所选择的见解角度应有足够的、合适的论据支撑,这是选定角度或论题的首要考虑因素,因为论证部分所占分值最高,因此,可以根据所掌握的论据情况选定论题;第二是论题的科学性和创新性,即论题要明确合理,论题不能太大致使需要太多论据支撑,也不能太小造成论据不足;第三是要能打破常规思维,把握出题者考查的深层次要求,体现创新性。此题可有以下作答方案:

1.赞同

(1)整体赞同

观点:赞成该学者把19 和20 世纪世界历史分为自然进程和人文进程的认识。

论据可在自然进程中列举人类历史上的三次工业革命,阐明其既推动了经济的发展,也造成了全球气候变暖等生态环境的问题,以此论证人与自然的互动;人文进程可列举材料中的战争冲突、移民、互联网、电视等,以之论证不同文明间和人群之间的相互影响与作用。

(2)部分赞同

学生可以选择赞同某一个进程,使论据相对集中,便于论证,也适当降低了论证的难度,也可只赞同某一个进程中的某一个或两个部分。例如,在自然进程方面,可表示赞同该学者“在自然进程中人类对自然的利用造成了负面影响”,可从人类对煤炭、电力、森林等的过度开发利用所带来的人口剧增、干旱、气温变暖等问题进行论证说明。

2.质疑

(1)整体质疑

观点:反对该学者关于19 和20 世纪世界历史的自然进程和人文进程的认识。

论证:一是在自然进程中,人与自然的关系有积极互动,而该学者所说几乎都是消极的;二是在人文进程中,文明之间和人群之间的相互作用有很多种方式,并非主要以战争来实现;三是人类的历史进程中,自然进程和人文进程是有机统一的,不是割裂为两个独立的进程。

(2)部分质疑

即只质疑自然进程或人文进程,或者质疑自然或人文进程中的某一个或几个点。例如,质疑自然进程中的“约从1800 年起煤炭和蒸汽动力”,可从煤炭早在工业革命前就已经开采使用,在1785 年瓦特改良蒸汽机等方面论证。或者质疑人文进程中的“1936—1945 第二次世界大战”,根据所学知识,日本于1931 年发动“九一八事变”侵略中国,中国即已开始反侵略战争;意大利于1935 年入侵埃塞俄比亚,非洲开始反法西斯战争;德军于1939 年闪击波兰,波兰等欧洲国家开始反法西斯战争。

3.修改

(1)整体修改

例如,将人文进程和自然进程统一起来。可以从人与自然的关系影响到人群与人群(或文明与文明)的关系来论证,如工业革命带来对外扩张和战争等。也可以整体充实自然进程和人文进程的内容。如在自然进程中加入人与自然的和谐共生、人对大自然的保护等;人文进程中加入人群之间、文明之间和平交往的史实,如政治格局的多极化、经济上的全球化和区域集团化、思想文化和科技方面的交流等。

(2)部分修改

可以对所涉及的重大事件进行局部修改,如把“19 世纪40 —60 年代鸦片战争”改为“19 世纪40 年代—20 世纪40 年代侵华战争”,可从近代列强侵华战争的史实和人文进程(中西方文明间的相互影响和作用)的关系予以论证。也可以进行局部添加,如自然进程中加入石油的开发利用、第三次科技革命、人类保护自然环境的举措等,在人文进程中加入社会主义运动、民族解放运动、世界市场的形成、经济全球化和区域集团化等。进而从这些内容分别属于自然进程或人文进程入手予以论证。

二、该题反映的命题意图、趋势和一轮复习应对方法

(一)该题反映的命题意图和趋势

1.重视考查必备知识和关键能力

在基础知识方面,该题与教材有紧密结合之处,对三本必修教材和选修教材《20 世纪的战争与和平》的内容都有所涉及,如鸦片战争、工业革命、电视和互联网、一战二战等,如果掌握好教材中的基础知识,不仅可以提出质疑,也可以很好地组织论据进行答题。该题对基础知识的考查不局限在知识点上,既体现了对历史阶段特征的考查,即19—20世纪的历史,也体现了对必修和选修内容的综合考查。对比往年真题可发现,对基础知识的考查正逐渐加强。在关键能力方面,该题着重考查了获取和解读信息、调动和运用知识的能力。唯有读懂材料和问题,才能针对该学者关于人类历史的认识提出合理的见解;唯有掌握相关的基础知识,才能运用知识论证自己的见解。

2.重视考查学科素养

该题材料呈现的两个进程中,相关事件的时间和地点等体现了对时空观念的考查,如19 世纪40 年代中国鸦片战争。该学者的认识和材料本身就是一种史料,而学生可对该史料进行辨析,去伪存真,进而对学者的认识表示赞同、质疑或修改,并结合所学知识对自己的见解进行论证等,都体现了史料实证的素养要求。唯物史观是一种科学的揭示人类历史发展规律的历史观和方法论,因而可从全面的、客观的、辩证的角度对该学者的认识提出见解,如该学者认识不全面(自然进程和人文进程分别缺失了很多方面的内容)、不够客观(有许多与事实相矛盾的信息)、不够辩证(没有把自然进程和人文进程统一起来)、没有突出人民群众在历史进程中的作用等,这样的质疑体现着对唯物史观的考查。该题还可从人与自然的和谐共生、和平交往是文明间和人群间交往的主流方式等角度提出个人见解,这种关心家园的生态史观以及正确的文明史观本就体现着对家国情怀素养的考查。

3.重视考查核心价值

该题考查的核心价值是人与自然和谐共生、科技进步与经济发展应当造福人类、辩证看待战争等的影响、倡导和平发展与交流、关注自然进程和人文进程中的道德要求、共同构建人类命运共同体等。此题如果仅从自然进程中强调人对自然的征服,枉顾生态环境的破坏及构建和谐的人与自然关系;在人文进程中夸大战争对文明间和人群间交流的积极作用,枉顾战争的破坏及和平交往才是文明交往的主流等,就严重偏离了正确的核心价值。正确价值观的树立是立德树人的核心要求,也是高考侧重考查的点,需要引起高度重视。

(二)一轮复习应对策略

1.夯实基础,构筑体系

(1)教师需要在一轮复习时梳理每一个知识点。利用概念教学的方式,把知识点概念化,从一个历史概念的诸多要素进行梳理和掌握,并且注意横纵的联系。如分封制,基本要素包括时间、目的、内容、特点、作用和影响等;纵向需要梳理出分封制从西周正式产生到秦朝废除,再到汉初的郡国并行,直至后世象征意义上的分封,需要理解其不同时期的变化和作用。同时,注意相关知识点的横向比较,如分封制和郡县制的比较等。对一些易混淆概念要辨析清楚,如小农经济、自耕农、个体农耕、佃农这四个概念。概念是认知的原点,对概念必须有清晰准确的认知。

(2)重视对阶段特征的整合。现行教材以专题模式编写,造成模块间的割裂,而全国卷第42 题的考查却是以综合为主,因而对阶段特征的整理尤为重要。教师可先行示范,指导学生掌握整理阶段特征的基本方法。如16 世纪世界发展的阶段特征,可以先找到16 世纪世界和中国的重大事件,如世界角度为新航路开辟、殖民扩张、文艺复兴、宗教改革等;中国角度为强化君主专制、小农经济、海禁、资本主义萌芽、文化专制等。再分别总结出经济、政治和思想文化上的特征,由此总结出西方资本主义开始兴起、东方封建制度走向衰落的整体阶段特征。当然,也可以先告知学生阶段特征,让学生寻找所学知识进行论证。

(3)重视构筑知识体系。如果说概念是点,阶段特征是线,那么知识体系就是由这些点和线编织成的网。将散乱的知识点、一个个阶段特征构筑成相互编织、彼此联系在一起的知识体系,不仅有助于加强对知识点的识记和理解、对阶段特征的整体把握,还有助于对历史进行纵向和横向的联系和比较,进而总结历史发展规律。例如,以儒家思想为例,教师可以从纵向把儒家思想的发展变化历程整理清晰,同时可以把儒家思想和不同时期的政治、经济、思想进行横向联系,从而可清楚其发展变化的原因和特征;还可以和同时期的西方思想比较,如比较春秋战国时期孔孟思想和古希腊的苏格拉底思想。

2.加强训练,培养能力

及时而适当的练习,不仅有助于加深对基础知识的记忆和理解,更是培养学生解题能力的有效途径。①通过填空类的默写,进行每一课的基础巩固。②精选好题、精讲好题。最好的题一定是每年的高考真题,再适当挑选一些好的模拟题即可。教师在使用真题时,既要把真题所考查的基础知识点讲明白,又要把真题所考查的能力要求分析到位。③目标明确,进行专项训练。如教师可把近几年全国卷第42 题进行分类训练,一般可分为观点论证类、提取信息阐释类、回答问题类,从而总结出类型题答题的基本方法。针对高考的能力要求,可挑出一些真题进行专项突破,集中锻炼某一种能力。

3.内外兼修,立德树人

针对高考对立德树人、家国情怀、核心价值的考查要求,教师可从两个方面入手。从外在的方面来说,一是重视对教材中涉及的价值观的培养,如讲到中国古代政治时,要认可统一多民族国家的形成和发展,讲到儒家思想时,要关注仁爱和民本的德育和现实意义,讲到战争时,既要分析战争的正义、爱国与否,还要强调和平是人类的向往等;二是结合所构筑的知识体系进行系统总结,如政治中的民主、法治、爱国、民族精神等,改革与人物中的责任担当、创新精神等;三是结合高考真题分析其对核心价值层面的考查,把平时掌握的核心价值与真题构建起有机联系。从内在来说,核心价值的培养是一项长期且艰巨的任务,很难一蹴而就,教师必须通过言传身教,在长期的坚持努力下,于潜移默化中将正确的价值观内化于学生内心。