基于CO I基因的DNA条形码技术在石首鱼科鱼类系统分类中的应用

2019-10-30徐春燕庄之栋沈长春蔡建堤

徐春燕,刘 勇,马 超,庄之栋,沈长春,蔡建堤

(福建省水产研究所,福建省海洋生物增养殖与高值化利用重点实验室,福建 厦门 361013)

石首鱼科(Sciaenidae)隶属于硬骨鱼纲(Osteichthyes)、鲈形目(Perciformes),是鲈形目中属种数量较多的科,据记载,全世界约有70属270种[1],在中国沿海约有18个属35个种[2-3]。很多石首鱼类具有重要的经济价值,大黄鱼和小黄鱼曾经是我国海洋渔业主要的捕捞鱼种,与带鱼和曼氏无针乌贼并称中国四大海产,其他种类如叫姑鱼、白姑鱼、黄姑鱼等也都是重要的海洋经济鱼类。

石首鱼科鱼类种、属间的区别在外形上不明显,传统的分类鉴定需要结合内部的解剖特征,导致物种鉴定困难,有时会出现误判。利用DNA条形码技术可以避开样品形态特征因素的影响,从而进行更为准确的物种鉴定。该技术作为鱼种鉴定的一种便捷有效的方式,可以鉴定出传统形态学方法不能或错误鉴定的潜在鱼种,用来对鱼类形态学分类系统进行补充和修订,提高形态鉴定的准确性。本研究结合测序的石首鱼科CO I基因序列与GenBank下载的同源序列,通过比较该序列在种内和种间的差异,并构建其系统进化关系,探讨该基因在石首鱼科鱼类鉴定中的可行性,为石首鱼科物种有效鉴定提供分子水平的数据支持。

1 材料与方法

1.1 样品及来源

福建省水产研究所在漳浦、东山等地开展渔业资源动态监测调查工作,本研究使用的皮氏叫姑鱼(Johniusbelengerii)、尖头黄鳍牙鱼或(Chrysochiraureus)和大黄鱼(Larimichthyscrocea)3个种类的石首鱼科样品来自漳浦监测船“闽漳渔05308号”2017年1月的渔获,白姑鱼(Argyrosomusargentatus)、大头白姑鱼(A.macrocephalus)、截尾白姑鱼(A.aneus)和斑鳍白姑鱼(A.pawak)4个种类为东山监测船“闽东渔62289号”2017年8月的渔获。样品经形态学鉴定后,取背部肌肉保存于95%的酒精之中,以备开展分子生物学研究。

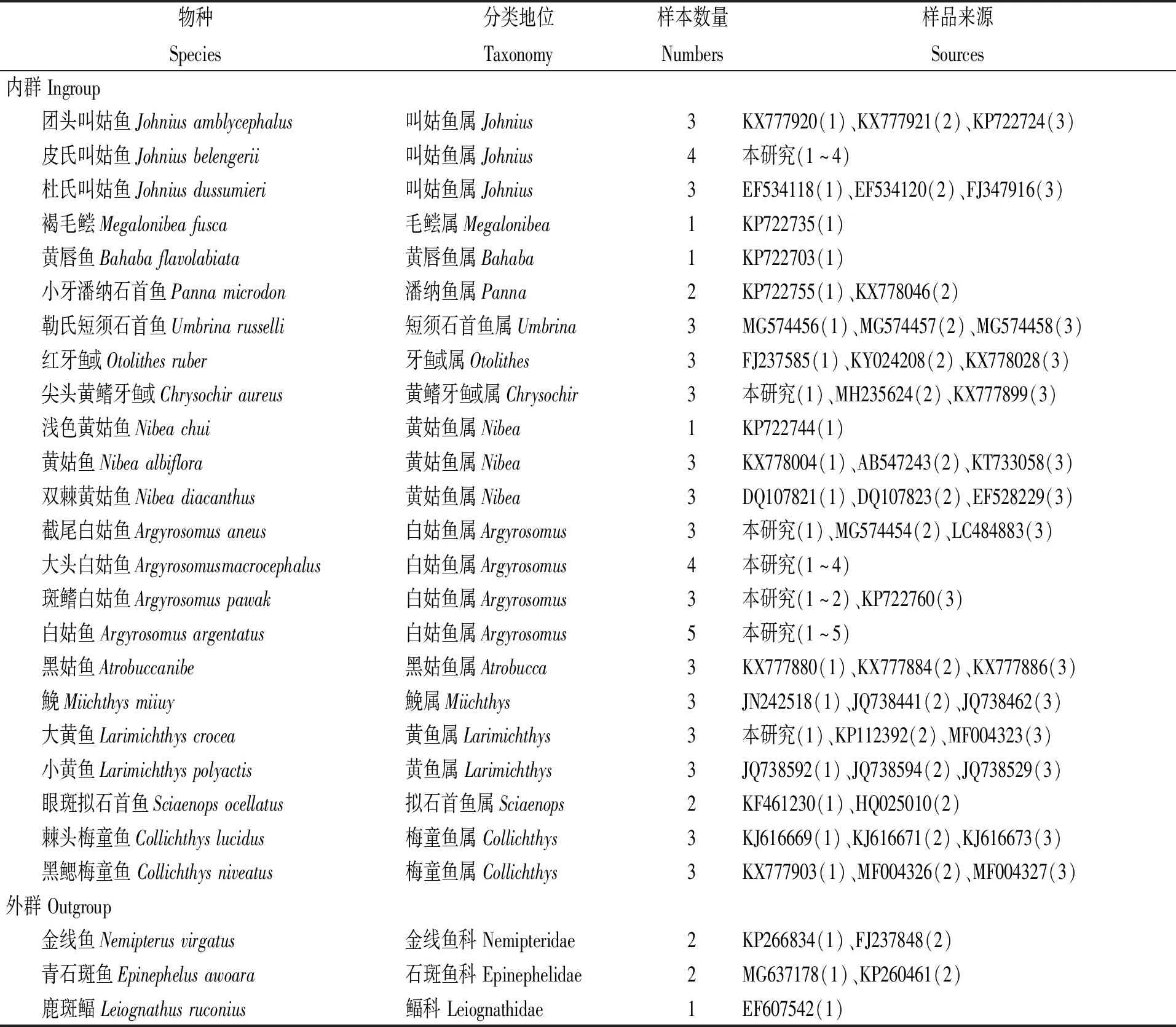

另外从GenBank下载其余47个个体的石首鱼科鱼类CO I基因序列,与本研究所使用的7种18个个体共计14属23种65个个体一起分析。选择同目金线鱼科的金线鱼(Nemipterusvirgatus)、石斑鱼科的青石斑鱼(Epinephelusawoara)和鲾科的鹿斑鲾(Leiognathusruconius)共5条同源序列作为外群。本研究所用石首鱼科样品的种类、来源和数量见表1。

表1 本研究所用石首鱼科样品的种类和来源

注:样品来源中样品后面的数字表示同种类中该样品的编号。

Note:The number behinds the samples indicated the No.of samples in the same species.

1.2 DNA提取、PCR扩增及测序

使用DNeasy Blood & Tissue Kit试剂盒提取基因组DNA,提取的DNA置于-20℃保存备用。PCR扩增引物为:Fish F1:5′-TCAACCAACCACAAAGACATTGGCAC-3′,Fish R1:5′-TAGACTTCTGGGTGGCCAAAGAATCA-3′[4]。反应体系为25 μL,包含:2.5 μL 10×buffer,2 μL dNTPs(2.5 mmol/L),正反引物(10 μmol/L)各0.5 μL,0.3 μL Taq酶,DNA模板1 μL,其余用超纯水补足。反应条件为94℃ 预变性4 min;94℃变性30 s,50℃退火30 s,72℃延伸1 min,35个循环;72℃延伸9 min。PCR产物经1%的琼脂糖凝胶电泳检测扩增效果,选取条带单一明亮的PCR产物送至上海生工进行双向测序。

1.3 序列分析

将所得序列同时在NCBI(National Center for Biotechnology Information)和BOLD(Barcode of Life Database)网站进行比对,验证序列的准确性。经核实的序列与GenBank下载的序列一起利用Clustal W进行校对,排序后去除两端冗余序列,保留共有序列区域进行分析。用MEGA6.0软件[5]分析所获序列碱基组成、保守位点、变异位点、简约信息位点、单突变位点、转换颠换频率等参数,基于Kimura-2-parameter双参数模型(K2P)计算遗传距离[6],利用邻接法(Neighbor joining)构建系统进化树,邻接法分支数的可信度采用Bootstrap检验,经1 000次重复抽样检验其置信度。

2 结果与分析

2.1 序列分析

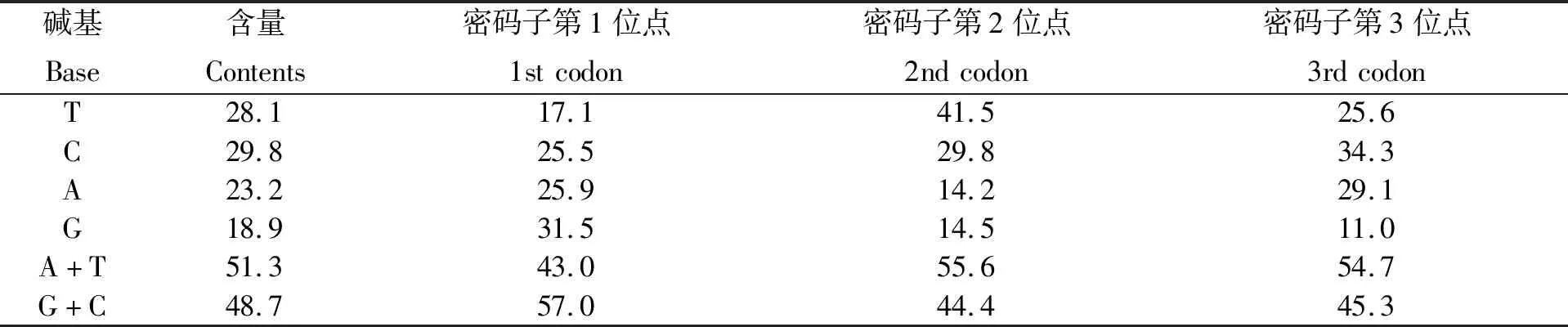

本研究对7个种类石首鱼科样品进行DNA提取、PCR扩增及测序,最终获得18条CO I基因序列,所获序列长度均为655 bp(不含引物区)。将本研究所得18条序列与GenBank下载的47条同源序列比对,保留共有序列596 bp进行分析。结果表明,石首鱼科14属23种65个个体的CO I序列的平均碱基组成为T 28.1%、C 29.8%、A 23.2%、G 18.9%,其中A+T 含量(51.3%)高于G+C含量(48.7%),表现出反G偏倚,吻合脊椎动物线粒体DNA特征[7]。A、T、G、C在1、2、3位点的平均含量差别很大,密码子的碱基使用频率存在明显的偏向性。第1个密码子位点G+C含量(57.0%)显著高于第2和第3密码子位点(44.4%和45.3%),各密码子碱基组成表现出明显的差异性(表2)。

表2 23种石首鱼科鱼类CO Ⅰ基因序列碱基组成

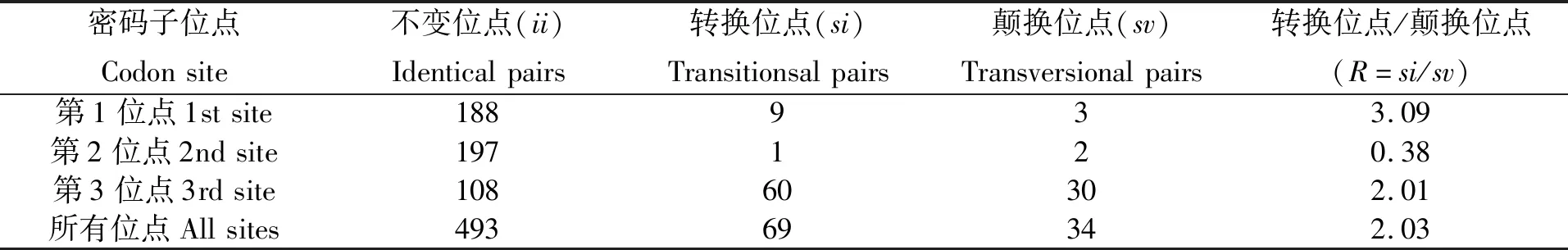

所分析序列共含有保守位点331个,变异位点265,简约信息位点260个,单突变位点5个。全部位点中包括不变位点493个,转换位点69个,颠换位点34个,转换明显大于颠换,转换与颠换之比值(R值)为2.03,R值大于2表明序列突变未饱和,可以进行系统发育分析[5]。其中不变位点属第2密码子位点最多,为197个;而转换位点和颠换位点均属第3密码子位点最多,分别为60个和30个(表3)。

表3 23种石首鱼科鱼类CO Ⅰ基因碱基变异情况

2.2 遗传距离

利用MEGA6软件,基于K2P模型计算23种石首鱼科鱼类种内和种间的遗传距离,结果如表4。石首鱼科种内遗传距离为0~0.014,平均种内遗传距离为0.004,4个种类皮氏叫姑鱼、小牙潘纳石首鱼、大黄鱼、黑鳃梅童鱼的种内遗传距离为0,棘头梅童鱼的种内遗传距离最大。除单序列的褐毛鲿、黄唇鱼和浅色黄姑鱼,其余20种鱼类的种内遗传距离均在物种的种内遗传距离范围之内(≤0.020)。种间遗传距离0.050~0.368,均大于Hebert等推荐的物种鉴定最小种间遗传距离0.020[8],平均种间遗传距离为0.202,是种内遗传距离的50.5倍。褐毛鲿与双棘黄姑鱼的种间遗传距离最小,皮氏叫姑鱼与双棘黄姑鱼的种间遗传距离最大。

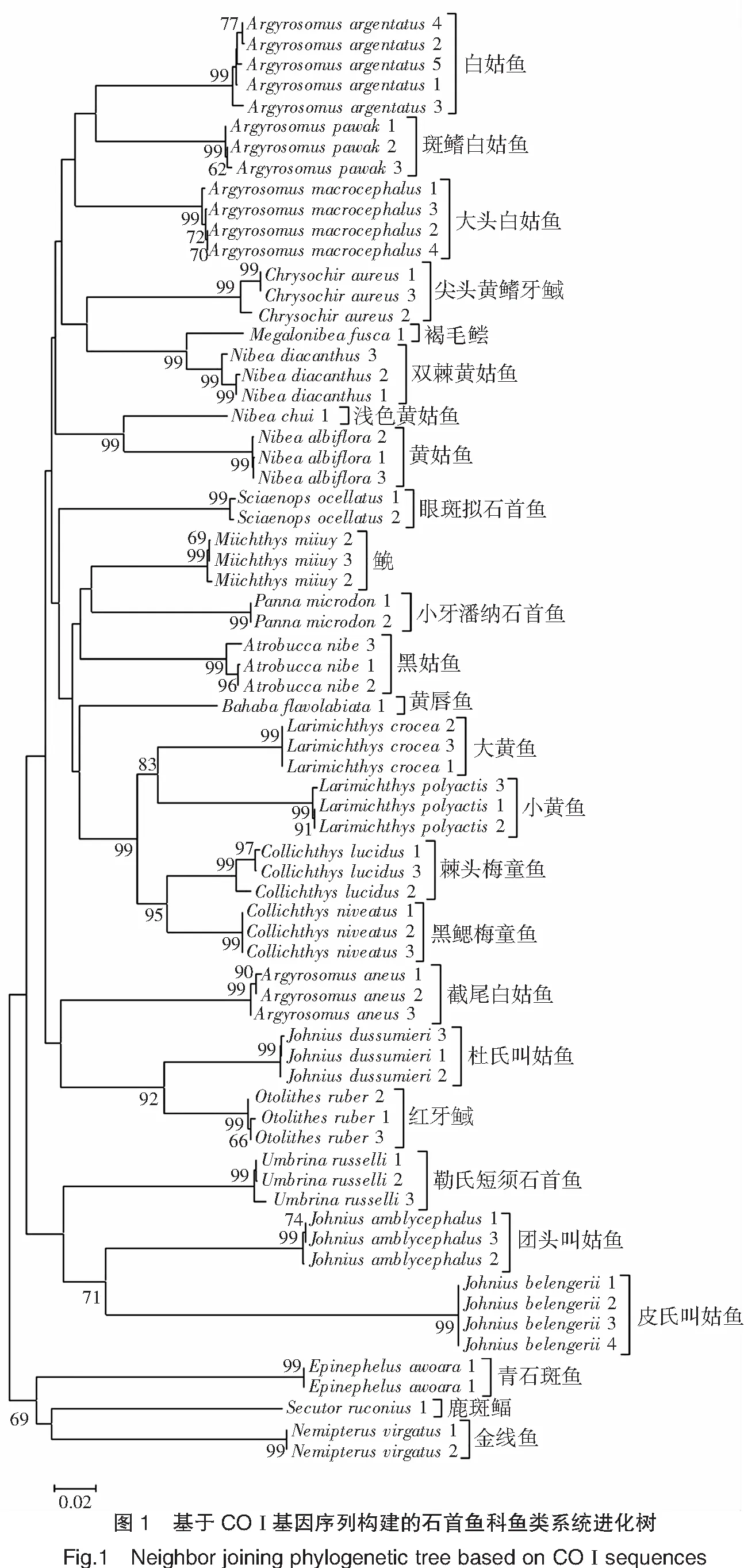

2.3 系统进化分析

基于石首鱼科14属23种65条CO I基因序列构建系统进化树(图1)。从种的分类水平看,除仅有单一序列的物种褐毛鲿、黄唇鱼和浅色黄姑鱼单系性暂不能确定外,其余20个种类的不同个体均聚为同一分支,各自形成单系。从属的水平来看,黄鱼属、梅童鱼属有明显的单系性,与形态分类结果一致。白姑鱼属、黄姑鱼属、叫姑鱼属没有呈现明显的单系性,白姑鱼属的白姑鱼、斑鳍白姑鱼、大头白姑鱼聚在一支,但与截尾白姑鱼的系统位置较远;黄姑鱼属的双棘黄姑鱼与浅色黄姑鱼和黄姑鱼并未聚在一起;叫姑鱼属的杜氏叫姑鱼与皮氏叫姑鱼和团头叫姑鱼的亲缘关系较远。

表4 石首鱼科23种鱼类的种间和种内遗传距离

注:1.团头叫姑鱼Johniusamblycephalus;2.皮氏叫姑鱼Johniusbelengerii;3.杜氏叫姑鱼Johniusdussumieri;4.褐毛鲿Megalonibeafusca;5.黄唇鱼Bahabaflavolabiata;6.小牙潘纳石首鱼Pannamicrodon;7.勒氏短须石首鱼Umbrinarusselli;8.红牙鱼或Otolithesruber;9.尖头黄鳍牙鱼或Chrysochiraureus;10.浅色黄姑鱼Nibeachui;11.黄姑鱼Nibeaalbiflora;12.双棘黄姑鱼Nibeadiacanthus;13.截尾白姑鱼Argyrosomusaneus;14.大头白姑鱼Argyrosomusmacrocephalus;15.斑鳍白姑鱼Argyrosomuspawak;16.白姑鱼Argyrosomusargentatus;17.黑姑鱼Atrobuccanibe;18.鱼免Miichthysmiiuy;19.大黄鱼Larimichthyscrocea;20.小黄鱼Larimichthyspolyactis;21.眼斑拟石首鱼Sciaenopsocellatus;22.棘头梅童鱼Collichthyslucidus;23.黑鳃梅童鱼Collichthysniveatus。

3 讨论

3.1 DNA条形码在石首鱼科物种鉴定中的适用性

利用CO I基因序列对物种进行鉴定,主要依据是:1)种间遗传距离大于种内遗传距离约10倍以上[9];2)研究表明,物种内的遗传距离很少有大于0.020的,大部分的种内遗传距离小于0.010,0.020常作为DNA条形码物种划分的标准[8]。

本研究除单序列的种类,其余石首鱼科鱼类种内遗传距离(0~0.014)均小于0.020,平均种内遗传距离为0.004,符合Hebert等提出的种内遗传距离的标准。种间遗传距离为0.050~0.368,23种石首鱼科鱼类的种间遗传距离均大于种间0.020遗传差异界限,平均种间遗传距离为0.202,是平均种内遗传距离的50.5倍,说明CO I基因序列可以用来对石首鱼科鱼类进行有效的物种鉴定。

3.2 系统进化分析

本研究基于CO I基因构建石首鱼科系统进化树,除仅有单一序列的物种外,其余石首鱼科鱼类的同种不同个体均聚在同一分支,形成单系。在属内种间系统分类关系中,黄鱼属、梅童鱼属的物种均能聚在一起,形成属级阶元的分支,但白姑鱼属、黄姑鱼属、叫姑鱼属物种没有形成单系。白姑鱼属的白姑鱼、斑鳍白姑鱼、大头白姑鱼聚在一支,但与截尾白姑鱼的亲缘关系较远,这与之前的研究结果一致[10-11]。黄姑鱼属的浅色黄姑鱼和黄姑鱼聚为一支,但与双棘黄姑鱼的亲缘关系较远。这与陈泉梅的研究结果一致,其认为应将双棘黄姑鱼从黄姑鱼属中分出[10]。叫姑鱼属的皮氏叫姑鱼和团头叫姑鱼形成单系,但杜氏叫姑鱼与红牙鱼或聚在一支且与叫姑鱼属其他种类系统关系较远,这与传统分类学分歧较大。叫姑鱼属是石首鱼科种类较多的属,吕金磊的研究认为目前基于形态学特征的叫姑鱼属分类较为混乱,可能存在一定的问题[11],有关叫姑鱼属物种间的亲缘关系有待进一步研究。

4 小结

1)本研究比较了23种石首鱼科鱼类CO I基因种内和种间的差异,并构建其系统进化关系,结果表明,线粒体CO I基因可以实现石首鱼科鱼类的有效鉴定,并且可以用来进行属、种水平的系统进化分析。

2)DNA条形码数据库种类齐全和鉴定准确是应用DNA条形码对物种进行准确鉴定的前提,为了更好地发挥DNA条形码技术在物种鉴定中的作用,DNA条形码数据库在数量和质量上亟需完善,以达到物种鉴定更加准确的需求。