消费者心理视角下的恐惧营销分析

2019-10-08姜姝宇

姜姝宇

摘 要:消费者心理是心理学与市场营销学形成的交叉学科,自上世纪六七十年代形成完善理论体系后,一直影响着众多行业的营销实践活动。本文立足销售体系终端,分析消费者心理在该环节中的有效因素及恐惧营销在终端中运用,针对性地提出改造整体营销情景和环节的建议,从心里角度更好地应对恐惧营销产生的效果,让消费者顺理成章地接受企业观念及产品,显著提升企业业绩,从而验证在满足消费心理需求的基础上运用恐惧营销对营销活动会产生直接、积极和有效的影响。

关键词:消费心理;恐惧营销;恐惧诉求

一、引言

消费者心理是心理学与市场营销学形成的交叉学科,其成为一门独立学科并形成自己的体系是在1965年以后。改革开放后随着市场经济的不断深入和拓展,该理论慢慢进入中国并越来越被企业所重视。其研究的主要目的是为了进一步了解人们在生活消费过程中,在日常购买行为中的心理活动规律及个性心理特征,有针对性地制定切实可行的营销策略。

进入21世纪各行业、企业竞争日益激烈,提升自身竞争力迫在眉睫,企业对销售能力和销售结果越来越重视,细分客户群、数据挖掘、顾问式销售等众多新兴营销方法纷纷被引进。研究消费者心理,对于消费者,可提高消费效益和消费者满意度;对于经营者,可提高经营效益及获得长远利益。在这一基础上,消费者心理学与营销策略有机结合并合理运用也受到了更多的关注。

二、消费者心理视角下的理论分析

消费者心理是消费者消费心理和购买心理的总称。消费者购买商品的一般心理过程包括对商品的认识过程,情绪和情感过程,意志过程;消费者购买行为的心理类型包括:习惯型、理智型、选择型、冲动型、想象型。消费者购买过程的心理动机可分为:求实、求廉、求名、求新、求美和求阔好胜的心理动机。影响消费者购买心理的主要因素有:商品本身的因素,宣传的影响,消费服务因素以及外部环境的影响等。研究消费者心理,对于充分利用营销组合策略,引导消费,扩大销售,提高效益具有重要意义。消费者消费心理原理包括AIDMA法则、恐惧管理理论和消费者动机理论。

1.AIDMA法则

AIDMA法则是由美国广告人E.S.刘易斯提出的具有代表性的消费心理模式,它总结了消费者在购买商品前的整个心理变化过程。如图1消费心理模式所示。

由上图可知,一种商品要想达到终端预期销售的目的和销售效果,一定要引起消费者欲望的膨胀,其需经历:“Attention(注意)、Interest(兴趣)、Desire(消费欲望)、Memory(记忆)、Action(行动)”一系列过程,简称为AIDMA。消费者做出购买决策和购买行为的流程是:先注意商品及广告,在此基础上对关注的商品产生兴趣并唤起内心的一种需求或欲望,留下品牌记忆,采取购买行动。

2.恐惧管理理论

恐惧是人类及生物的一种心理活动状态,是情绪的一种。从心理学的角度来讲,恐惧是一种有机体企图摆脱、逃避某种情景而又无能为力的情绪体验。其本质表现是生物体生理组织剧烈收缩,组织密度急剧增大,能量急剧释放,因受到威胁而产生并伴随着逃避愿望的情绪反应。

1986年,美国堪萨斯大学(University of Kansas)的三位心理学家杰夫·格林伯格(Jeff Greenberg)、谢尔顿·所罗门(Sheldon Solomon)和汤姆·匹茨辛斯基(Tom Pyszczynski)共同提出了恐惧管理理论(terror management theory,TMT),其基本观点是,每个人都有对死亡的恐惧心理,并且为了缓解对死亡的恐惧,人们创立了文化世界观,它可以给人提供一种感觉,使人们感觉象征性的超越死亡,即每个人是这个有意义的世界中有价值的一员。该理论提出之后,曾受到很大的质疑,但随着越来越多的学者就人类的死亡心理展开研究后,科学家逐渐发现,这一理论具有普遍适用性。

恐惧管理理论是心理学中关于人类动机和行为的理论,该理论认为,出于减少对死亡恐惧的初衷,人们对社会认知动机和一系列日常活动掌控欲加强,例如建立连贯的心理结构的需要、维持自尊心的需要等。企业可利用该原理的特点设计更合理的营销策略,诱导消费者产生购买行为。

3.消费者动机理论

消费者动机是消费者消费行为的内在动力。心理学认为,动机是个体的内在过程,行为是这种内在过程的表现。引起动机的内在条件是需要,外在条件是诱因。在消費行为学中,消费者动机是促使消费行为发生并为消费行为提供目的和方向的动力。消费动机激发消费者的需要,推动消费者去寻找能满足自己需要的东西,并采取购买和消费行为,从而使生理上的不安情绪得到消除。动机需要是个体生理或心理上的一种状态,一种对某方面需求的缺乏,可能是未被意识的或漫无目的的,它为产生具体的行为倾向和行为提供了可能性。

三、消费者心理视角下的恐惧营销策略

恐惧营销就是企业利用消费者的“恐惧”心理来推广自己产品的一种策略,即先刺激用户的恐惧感,然后推出产品,达到立竿见影的销售效果。该策略有效地利用了消费者对恐惧产生的心理反应,通过刺激反应效能,成功唤起恐惧的同时,让消费者相信企业推出的产品及方案可以有效地消除恐惧所带来的威胁,扰乱其逻辑思考,达到改变消费购买行为的目的,这就是恐惧营销策略要达到的效果。

1.新产品进入市场初期,可采用的策略之一

新产品进入市场初期的情况是:消费者不清楚产品能给自己带来何种好处,甚至连它的存在都不一定知道,为此如何激发痛点、如何利用最短的时间吸引消费者注意,是企业关注的重点。

为了更快缩短新产品导入期的时间,迅速提升产品销量和利润,可借鉴方法是“恐惧营销策略”,即:先刺激用户的恐惧感,然后推出新产品,提升产品销量。比如我们常见的广告语:“得了灰指甲,一个传染俩。”;“牙龈肿胀出血,是牙周疾病的前兆。”;“你的系统存在安全风险,请及时查杀”;“使用XX品牌,头屑去无踪”,其实,这些都是营销中比较常用的恐惧营销策略。

该策略之所以可以拉动需求是因为个体感受到任何程度的恐惧时,都会激活大脑中的“杏仁核体”,让人分泌更多肾上腺素,而肾上腺素会让人在短期内提高“注意力”和“记忆力”,让人从“放松”的状态脱离出来,更加留意周围的信息。企业适当刺激消费者恐惧感,即会让其迅速产生购买欲望和购买行为。

2.恐惧营销中的诉求应适当

科学并成功的设计恐惧诉求,使其效果事半功倍,重点应注意以下四个方面:

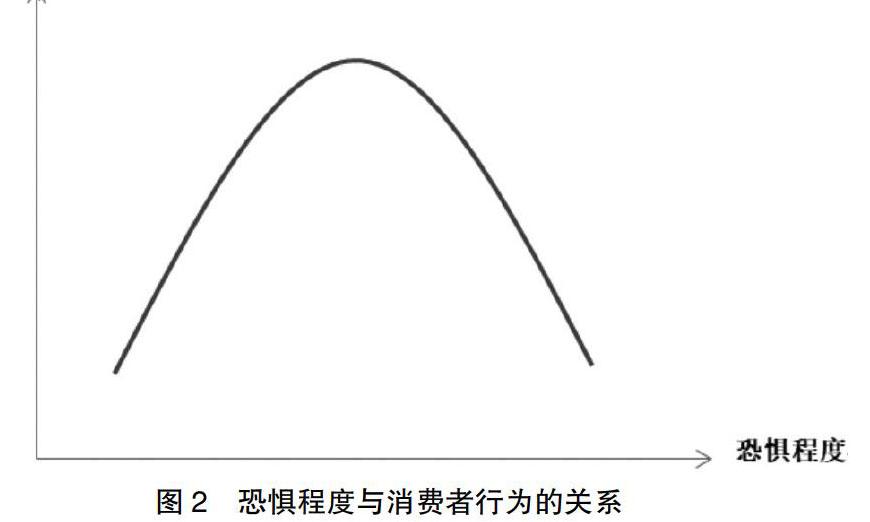

第一,威胁的严重性。营销人员应精确地控制要唤起的恐惧,不能过低也不能过高,威胁如果真的发生,严重程度如何?研究发现,就特定情景来说,过低和过高的恐惧都难以促成行为的改变。恐惧程度与消费者行为的关系见图2所示。

由图可知:威胁过低,消费者不会关注信源发出的信息,无法刺激杏仁核体,更不可能触发注意和记忆的提高:

威胁过高,消费者无法迅速通过企业推荐的方案来消除恐惧从而自动进入躲避模式,选择无视广告,甚至厌恶广告。

第二,威胁易遭受性,即威胁发生的可能性高不高。在唤起恐惧的过程中,威胁的易遭受性往往比严重性更关键。

一个威胁,不论多么严重,只要没有让个体感觉到“它随时都可能发生在自己身上”,那么这个威胁就几乎没有任何效果。比如,保险销售人员可以通过“车祸恐怖”来卖保险,但是这并没有让个体迫切感觉到这种事情容易发生在自己身上,个体不但不会买保险,还可能认为销售人员是“夸大其词、危言耸听”。

任何人本能上都是短视的,即:一个严重的远期威胁,对个体的刺激作用,远远不如一个立刻产生的威胁来的效果直接和强烈。例如,XX款漱口水轻松解决口腔异味,让您始终保持清新口气;消费者对此现象感知的“易遭受性”较强,所以,就算口腔中没有异味,为了缓解内心的紧张情绪,也会购买产品防范于未然,营销效果较好。

第三,反应效能,即销售人员推荐的规避威胁的方案,是否可以有效降低威胁。如果一个营销策略并不具备很高的反应效能,往往就会引发用户的回避行为,也就是说,如果你诱发了一个严重的威胁,但提供的方案不能立刻消除恐惧,消费者同样不会对产品产生兴趣,更谈不上购买行为的产生。

所以,销售人员要让消费者感知上相信推荐的方案可以消除恐惧,提高他们的反应效能。

第四,自我效能,即销售人员提供方案实施的难易程度,如果消费者感知很难执行,也会选择回避。这也部分解释了为什么有人会在面临威胁的时候更愿意选择“烧香拜佛”,即使理智的人都知道这没用(反应效能不高),但比起“策略性地分析问题”、“寻找真正的解决方案”,烧香拜佛更简单、更易执行,具备很高的“自我效能”。

所以,恐惧营销的关键是要给予消费者一个足够简单、容易执行的策略、建议或方法。

四、合理运用恐惧营销赢得市场

从生物学和心理学角度分析,恐惧会刺激我们做出两种反应:要么逃避,要么接受。无论我们做出哪种反应,体内都会分泌出肾上腺素,里面富含荷尔蒙。这意味着:越恐惧越会产生莫名的爽快感!这也是为什么很多人明明很害怕,却依旧痴迷看恐怖片的原因。

有专家通过实验证明,“恐惧”拥有一种违背常理但强大的驱动力,足以驱使消费者做出非理性的决定,这恰恰是企业可以把握的消费心理诉求点,刺激购买欲望及购买行为的产生。

1.把非理性转化成理性的适度恐惧感,拉动需求

企业在进行恐惧营销时,一定要让消费者感受到“理性的恐惧感”,即:不能过度恐惧也不能感受不到恐惧,鉴于这两点间都没有办法达到以销售为目的的营销效果,也就意味着企业产品可能会丧失市场机会,例如某品牌的儿童手表(第一代只有时间和定位功能),在运用恐惧营销宣传中不断强调:如果小朋友们不戴这款手表,有可能被拐卖或走失,本以为可以达到销量速增的效果,但却以失败告终,因为儿童被拐卖或走失不单单是手表可以解决的,更重要的还是安全和监管意识。之后,企业重新调整产品和营销策略,以“一个可以打电话的手表”为诉求点迅速解决了父母害怕找不到孩子的适度焦虑和恐惧。所以,恐惧营销首要原则就是:适度性!确保企业的营销手段能够迅速填补用户的恐惧感。

2.恐惧带来的威胁应显现多频率性

众所周知,有小孩子或老人的家庭,肯定备有很多常用藥物和药品,如:退烧药、抗生素、创可贴、碘酒等。其出发点是因为家庭成员发生感冒或小病的频率较高,所以要购买。如果恐惧带来的威胁不会经常发生,那问题就不是很大,有些商品就没必要购买,比如火灾带来的恐惧感很大,但消费者依然觉得发生在自己身上的概率不高,所以大多数人的家里不会准备灭火器。再如戒烟,恐惧感很大,但是用户无感,因为那是很遥远的事情,发生频率不可预测(恐惧发生的频率其实就是解决“即时反馈”的问题,可能随时都需要解决的问题)。所以,恐惧营销要达到较好效果,必须让消费者感受到威胁发生的高频率性,频率性越高,恐惧带来的威胁性就越明显,消费者对产品的需求和欲望就越强烈。

3.突显产品效能

当消费者感受到产品效能应能解决威胁发生的高频率性,企业的市场机会就来了,如:王老吉的广告诉求内容就是解决 “怕上火”,从而很好地吸引了消费者。但如果以:“怕生病,喝王老吉”进行宣传,就不可能有市场了,因为,生病虽然是一个威胁很大的问题,发生频率也高,但是王老吉的产品效能显然解决不了这个大问题。所以,恐惧营销不要给用户一个“很难消除的恐惧”,也不要奢望产品能解决太多、太大的问题,而应张弛有度地宣传,从而取得最佳的营销效果。

4.运用恐惧营销的产品应易买易得更实用

简单地说,就是门槛低,让用户买得起,更重要的是消费者容易决策。心理学有个词叫决策瘫痪,当消费者面临太多的选择或者决策的成本太高,就会陷入决策瘫痪。比如:劝一个吸烟者戒烟很难,但是告诫他不要在小孩和女人面前吸烟(或在家)则简单很多,也更容易达到劝诫的效果。再如:去餐厅就餐,菜单上写得密密麻麻,点个菜可能得花十几分钟,但是很多快餐店,单品较少(易选择)或把单品再组合成几个套餐,让消费者可以更快地选择。还有,超市的打折促销总是能吸引很多消费者,其实也是在价格上面为消费者赋能,较大的节假日来临前,消费者都会把购物车囤满,等到打折开始,消费者会赶紧趁此机会清空购物车,为下一次大促做准备,为什么会有这种效果?因为,消费者觉得这是一个很容易执行的方案。所以,恐惧营销就是帮助用户降低决策成本和执行难度,达到销售产品的目的。

五、结语

综上所述,企业在开展营销活动前,应在以认真分析消费者心理的基础上,合理设计能满足其需求和欲望的营销策略。恐惧营销在市场营销活动中能有效地刺激消费、提升销量,但不能盲目使用,更不能愚弄和利用消费者的无知,运用该策略前需仔细地研究目标消费者的需要、兴趣、情绪、欲望及购买决策和购买行为,以消费者心理为出发点精确地设计整个营销过程,使其恰到好处地吸引消费者而不是吓跑消费者。

一个合理的恐惧营销策略应同时具备适度性,让消费者感受到威胁发生的高频率性,并提供一个“易消除的恐惧”,帮助其降低决策成本和执行难度。

恐惧营销是把双刃剑,如果这个度没有把握好,只会赶走消费者,并留下负面印象,真正好的恐惧营销应该不是让人感觉到过度恐惧带来的不适感,而是带来想了解它的好奇心,让消费者感受到问题,同时又可以通过企业提供的方案和产品迅速化解心中的恐惧和焦虑,以达到帮助其实现购买的一系列良性循环的过程。

参考文獻:

[1]彭果果.利用恐惧做营销,你把握好“适度”原则了吗?[J].市场论坛,2014年第9期.

[2]杨文俊.我国恐惧广告伦理问题及对策研究[D].山西大学,2016年.

[3]刘志博.浅析恐惧诉求广告的传播效果[J].商场现代化,2013年11期.

[4]JohnSt.恐惧营销:玩笑过火,就是罪过[J].销售与市场(评论版),2014年01期.