多节段脊髓型颈椎病椎板扩大成形术早期功能锻炼的临床疗效

2019-09-17祝军峰程素丹朱康祥金盛倪红联

祝军峰 程素丹 朱康祥 金盛 倪红联

多节段脊髓型颈椎病(MCSM)占颈椎病总人数的8%~10%[1],表现为≥3个节段的病理改变,主要为椎间盘退行性变,多伴椎间隙狭窄、椎体后缘骨质增生、骨赘形成等,致脊髓或硬膜囊前方多个平面的压迫,常表现为进行性加重的神经功能障碍,通常需要行手术治疗。但是,以持续疼痛为特点的轴性症状(axial symptoms,AS),成为术后主要并发症之一,发生率达5.2%~80%[2],严重影响手术疗效。有学者[3]认为术中对颈后肌肉及韧带复合体的保护可以减少轴性症状的发生。因此,改良的椎管扩大成形术逐渐应用于临床,本资料采用保留C2、C7棘突肌肉止点的改良椎管扩大成形术结合早期功能锻炼,以期减少轴性症状的发生。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择本院2012年4月至2017年3月手术治疗的72例多节段脊髓型颈椎病患者,随机分组,分为保留C2、C7棘突肌肉止点的改良椎管扩大成形手术组(实验组)和传统椎板扩大成形单开门手术组(对照组),分别接受对应手术治疗,每组各36例。实验组中男25例,女11例;年龄53~76岁,平均(62.2±6.4)岁。对照组中男24例,女12例;年龄48~75岁,平均(61.8±5.4)岁。两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 治疗方法 全身麻醉后取俯卧位,将头置于Mayfeild头架上,对照组取C2~C7后正中入路,逐层切开,棘突两侧骨膜下剥离显露C3~C7椎板、关节突及侧块,于C3~C7双侧侧块常规置入螺钉,安装连接棒。选择症状较重侧做为“开门”侧,另一侧为“门轴”侧,“开门”侧高速磨钻磨至全层椎板,门轴侧保留内层骨皮质,沿门轴从尾端向头端将C3~C7掀起,分离硬膜囊,使其充分减压,然后将掀起的椎板用粗丝线固定在门轴侧连接棒上。实验组患者取C2~C7后正中入路,保护棘上、棘间韧带,暴露颈后肌群,切开筋膜,头半棘肌与头最长肌间隙进入,暴露颈半棘肌,沿颈半棘肌外侧剥离显露C3~C7椎板及侧块,C3椎板局部切除减压、保留C2节段的头半棘肌,C4~C6选择症状较重侧小关节突内侧缘2~3mm的椎板上以高速磨钻磨至内层骨皮质作为门轴,再于对侧椎板相应位置磨除开门侧全层椎板,C7头侧部分椎板切除,保留C7棘突及椎板上的肌肉附着部分,对开门减压后微型钛板固定(典型病例如下图)。两组术后均常规预防感染治疗,甲强龙40mg脱水消肿治疗1次/d,连续3d,术后引流<30ml/d时拔除引流管。对照组术后颈托固定4周后进行颈椎功能锻炼,实验组术后即时进行颈椎功能锻炼。

图1 、2 术前CT、MRI显示颈椎管狭窄,C3/4、C4/5、C5/6、C6/7椎间盘突出,硬膜囊明显受压;图3 术后侧位X线片,C4-C7钛板固定术后,保持开门状态,内固定在位有效;图4 术后CT横断面,椎管已扩大;图5 术后MRI显示“脊髓漂移”效果良好,脑脊液通畅,椎管容积较前改善,脊髓无受压,颈椎后方结构保留,生理曲度良好

1.3 观察指标 (1)日本骨科协会(Japanese orthopedic association,JOA)评分:记录术前和术后3个月、6个月、1年随访时的JOA评分,根据JOA评分评估神经功能,计算JOA评分改善率。改善率=(随访时评分-术前评分)/(17-术前评分)×100%。改善率≥75%为优,50%~75%为良,25%~50%为可,<25%为差。(2)颈椎功能障碍指数(Neck Disability Index,NDI)评分:记录时间同JOA评分,NDI评分量表可评估患者的全身状况,根据颈痛及相关症状和日常生活能力两个方面,划分为10个问题,包括疼痛强度、个人护理、提起重物、集中注意力、阅读、头痛、工作、睡眠、驾驶和娱乐,总分50分;是患者自评的问卷调查表,分数越高功能障碍程度越严重。(3)轴性症状及VAS疼痛评分:参照曾岩等[4]关于轴性症状的评价标准,记录术后轴性症状的发病率,并对轴性症状患者进行VAS疼痛评分。

1.4 统计学分析 采用SPSS 21.0统计软件。计量资料以(x±s)表示,组间比较采用t检验,计数资料采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

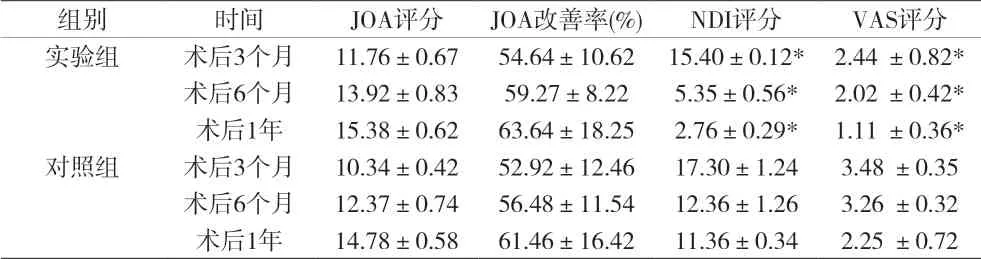

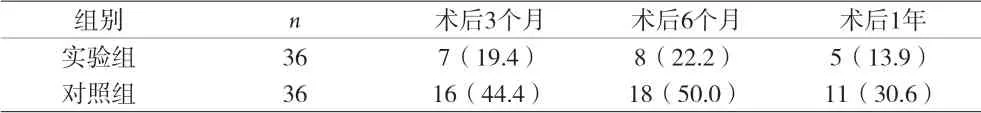

术后3个月、6个月、1年定期随访,实验组与对照组的JOA评分及JOA改善率在各随访时间点比较无明显差异(P>0.05),两组NDI评分及VAS评分比较差异有统计学意义(P<0.05),实验组明显低于对照组。见表1。术后3个月、6个月、1年两组患者轴性症状发生率比较差异均有统计学意义(P<0.05),实验组明显低于对照组。见表2。

表1 两组患者术后JOA评分、JOA改善率、NDI评分、VAS评分比较[分,(x±s)]

表2 两组患者术后随访轴性症状发生情况比较[n(%)]

3 讨论

脊髓型颈椎病一经确诊宜早期手术治疗[5],1977年Hirabayashi首先提出了“单开门技术”,用于治疗多节段脊髓型颈椎病、发育性颈椎管狭窄等疾病,脊髓功能改善明显,对于单节段和相邻两节段病理改变为主的脊髓型颈椎病患者的治疗,一般认为选择前路椎体次全切除植骨融合内固定或椎间减压植骨融合内固定即可获得良好效果;但对于≥3个节段的脊髓型颈椎病患者,前路手术虽然可以对致压物实施直接减压,能恢复颈椎生理曲度和椎间高度,减少轴性疼痛;但手术风险大、椎体次全切后植骨不融合率高(前路3节段植骨不融合率可达50%~70%[6])、颈椎活动受限及并发症较多等。而后路手术术中损伤脊髓或神经的风险相对较低,而且治疗后植骨塌陷、不融合的比例较低。颈椎后路椎管扩大成形术是利用颈椎与脊髓之间的“弓弦效应”,使脊髓向后“漂移”,减轻脊髓腹侧的压迫,达到间接减压的目的,取得良好的临床效果,对于治疗≥3个节段的脊髓型颈椎病更有独特优势。然而,颈椎术后持续存在的颈肩部的疼痛和僵硬感,使患者痛苦。1999年Kawaguchi Y等[7]将椎板扩大成形后出现长期的颈肩背部疼痛,伴有酸胀、肌肉僵硬、沉重感以及颈部活动受限为主的症状定义为轴性症状(axial symptoms)。Yoshida等[8]研究发现颈椎术后AS可以高达80.1%,且持续时间长,难以自愈。严重的AS经药物治疗、理疗和功能锻炼等均难以取得满意的临床疗效,严重影响患者生活。AS发生的原因可能有:(1)颈后方软组织及肌肉韧带复合体损伤;(2)术后瘢痕及软组织广泛粘连、颈后肌群功能下降,颈椎活动度(ROM)丢失;(3)小关节破坏致颈椎稳定性差;(4)术后颈托长时间固定,椎旁肌萎缩。目前减少AS的发生主要是通过手术方式的改良结合术后早期功能锻炼[9]。

保留C2、C7棘突肌肉止点的改良椎管扩大成形术是以传统的椎管扩大成形术为基础,改良以下方案:(1)保留颈后肌肉、韧带复合体在C2和C7棘突上的止点,尤其是颈半棘肌(SSC)在C2棘突上的止点;(2)C3椎板部分切除术代替C3椎板成形术;(3)保留C7棘突及大部分椎板(仅切除头侧部分椎板),保护C7棘突上的韧带和肌肉止点;(4)开门减压后微型钛板坚强固定,而不是悬吊缝合;(5)早期进行颈部肌肉的等长收缩训练。传统的椎管扩大成形术中损伤了颈后肌肉、韧带复合体,尤其是C3椎板的掀开,影响了颈半棘肌(SSC)的走形,使得颈半棘肌(SSC)在C2棘突解剖重建非常困难。生物力学研究表明颈半棘肌(SSC)是主要的动力学稳定装置,其在后伸运动过程中产生的能力达37%,起着保持颈椎前凸的重要作用[10]。颈半棘肌(SSC)的破坏与术后轴性症状的发生高度相关[11]。一项前瞻性的随机对照研究[12]发现,通过保留棘突止点、减少损伤颈半棘肌(SSC)和剥离椎旁肌等方法保护软组织的改良方法与肌肉止点完全切断的单开门椎管成形术相比,能明显减轻轴性症状的发生。微型钛板与机体组织相容性好,刚性固定,且固定切迹低,对颈后肌群的干扰少,可以减少瘢痕形成,最大限度的保留肌肉伸缩性能[13]。采用微型钛板固定可提供颈椎术后的即刻稳定性和坚强的三维生物力学环境,防止颈椎曲度丢失保留颈椎活动度,有效控制手术时的开门角度,防止术后再关门或角度减少,避免过度开门,预防C5神经根麻痹[14],有利于早期功能锻炼,减少颈后肌群的粘连和萎缩,并有利于促进神经功能的早期康复,颈后伸肌群的早期功能训练能够增强肌肉力量,维持颈椎动静力学的平衡,使得轴性症状减轻[11]。

保留C2、C7棘突肌肉止点的改良椎管扩大成形术治疗多节段脊髓型颈椎病时更好的保护了颈后的肌肉及韧带复合体,结合早期功能锻炼,有利于缓解颈部肌肉僵硬及颈后肌群肌力的恢复,可以减少轴性症状的发生率,临床疗效明确。