明清小说戏曲插图中的公私空间及其图式分析

2019-09-12颜彦

颜彦

摘 要:在明清小说戏曲插图中,公共和私人空间是视觉话语中的重要议题,二者之间的关系既是个体与世界沟通的一种形式,塑造和定义着个体视觉仪态和社会身份,也构建着特定时期的社会秩序和文化结构。通过对图例的归类和分析,可以发现图像叙事在空间掌控上对公共性和私人性的处理保持着冷静的态度,既体现出图像在表达公私主题上的热衷与自足,同时也表征着个体意识的抬头以及公众主体性的觉醒,进而起到颠覆传统伦理的作用。

关键词:插图 公私 小说 戏曲 明清

中图分类号:I242 文獻标识码:A 文章编号:1000-8705(2019)03-95-101

图像叙事是插图利用图像语汇对文本内容的再现,事实上,它是图像绘刻者在对文本接受基础上进行的再次创作,并将这一创作意图传递给读者,换言之,图像叙事包含了从文本语境到图像语境的媒介转换过程。这个转换过程一方面体现出绘刻者主观能动的表达自由,一方面也表征着特定时期视觉文化观念和社会伦理规范的影响和作用。

在中国传统视觉文化语境中,公私主题的展示一直是热点之一,如历代不断被描摹的雅集图就是公共空间中文人文化活动的集中展示,风俗画是对市民阶层日常生活的真实写照,再如历来处于禁锢状态下的春宫图则是对私秘行为的描摹。具体到明清小说戏曲插图本中,公共空间和私人空间也没有被忽视和压抑,而是以点线集合的样式成为视觉话语中的重要议题。公共和私人以及二者之间的关系既是个体与世界沟通的一种形式,塑造和定义着个体视觉仪态和社会身份,同时也构建着特定时期的社会秩序和文化结构。在视觉文本中,图像叙事中主题空间的“构型”并非随机的,而是有章法可循的,大量有关公私议题的图像彰显出视觉景观在表达该主题上的热衷与自足,是可以为大众带来满足和快感的视觉资源;同时因其生成于政治教化和伦理规范制约的社会结构中,促使其视觉表征引发的语义场激发了个人意识的抬头以及公众主体性的觉醒,进而进一步表现出颠覆传统伦理的意义和内容。

一、公共空间及其图像展示

陶东风先生在定义和阐释公私空间的概念及其相关特征时这样定义解释:“所谓公共性有两个基本含义,一个是通过进入公共场合而获得的可见性,二是与公共利益的相关性。从理想的角度看,两者应该是重合的,也就是说,进入公共场合、被公众谈论的应该是与公众利益相关的事件或问题,与公共利益不相关的私人问题则应该保持其隐蔽性,不可见性,而不应该进入公共场合。”1根据这个阐述,可以进一步对公共性事件加以解释,公众性行为事件应该具有分享性、交流性,其往往关涉社会性、历史性和道德性。以此为前提,公众性事件往往是多人参与、发生在公共场所的。文学作品中一些具有典型意义的公众性事件在插图中就有精彩的描绘和表现。

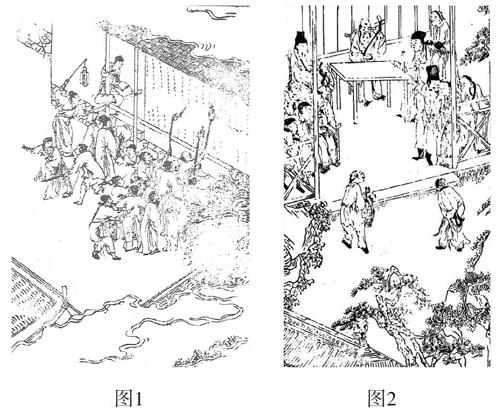

科举是中国古代选拔官吏的重要途径,是举国上下关注的重要事件。明代科举分乡试、会试、殿试三级,乡试每三年一次,因考期定在秋季,又称秋闱。作为三年一度的政治性事件,具有广泛的社会关注度和影响力,因此在史籍文献中保存了大量关于科举的记载,比如王夫之《永历实录·金堡列传》中记载:“应崇祯丙子乡试,五策谈时政,娓娓数万言,危词切论,直攻乘舆无讳。主者奇之,举于乡,闱牍出,天下拟之罗伦廷对。”1文人对“闱牍”注目的焦点往往在其结果而忽略过程,至于发榜之日,谁在看闱牍,怎样看闱牍,描述不多,明末刊本《斐堂戏墨莲盟》2(一名《荷花荡》)插图《阅闱牍》(图1)就生动再现了秋闱放榜之日的情形。榜文张贴在“天衢”,是便于大众一起阅览的公众场所,时间是傍晚,定格的观看人群表现出强烈的动态感,有提着灯笼火把的,有攀在廊柱上的,有拥挤着争相向前的,有看过后准备回程的,有独自仰头观看的,有召唤同伴一起看的。图像虽然是无声的,但却通过人物身体语言有效地画出一个人声鼎沸、热闹喧嚣的场景。这个场景的描绘一方面通过图像手段将戏曲文字内容形象化、具体化地再现出来,另一方面,也可以说是将“阅闱牍”作为一个历史事实还原出来,作为一个视觉文化事件,图像其实是以“缩影”的形式运用具象艺术媒介填补了史料文字所未及。

清代的《审音鉴古录》是一部昆曲剧目选本,以注重演出实录闻名,其曲文在“科介”上做了很多补充工作,使得戏曲演出有参照可寻。传奇《长生殿·弹词》3一出故事本身就具有很强的舞台表演性质,讲述昔日梨园伶工李龟年流落江南,在鹫峰寺大会这天用弹词形式讲唱唐明皇杨贵妃那段故国的浪漫和悲伤。弹词是中国传统说唱艺术之一,是运用琵琶、三弦来伴奏表演的说唱文艺,主要流行于中国南方,起源于宋元词话,开始出现于明代中叶,至清代极为繁荣,较早见于文献记载是成书于明嘉靖二十六年(1547)田汝成的《西湖游览志馀》,记述杭州人八月观钱塘大潮的盛况:“其时优人百戏:击球、关扑、鱼鼓、弹词,声音鼎沸,但藉看潮为名,往往随意酣乐耳。”4从这段记载可知,作为一种戏曲艺术,弹词的表演和观赏是具有公众参与性和分享性的,是可以用于大众娱乐和消费的。《长生殿》中李龟年表演的弹词景观就呈现出这样的特征,插图(图2)中表演者李龟年怀抱琵琶、独坐中间,“四围板凳”形成了“一个圈子”,四周观众服饰不同,身份各异,包括:“外巾服,副衣帽,净长棕帽、帕里头,扮山西客,携丑扮妓女随上”。从听曲的情状看,有已坐定的,有正在赶来的,有正襟危坐的,有半倚桌椅的,有交头接耳的。图像再现的是传奇故事内容,李龟年鹫峰寺演出是偶发的,但是民间的弹词表演却是经常性的,因此说弹词事件的再现,在展示功能上构成了“戏曲中的戏曲”,在民俗意义上则呈现出民间曲艺表演的常态。

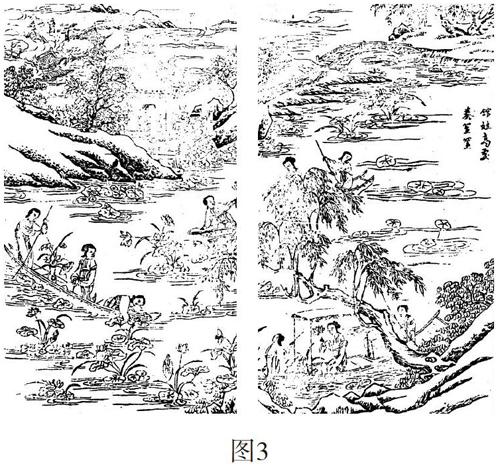

从文本世界扩展到现实世界,会发现插图是怀着极大的热忱来勾勒具有公众参与性的事件,除了以上提到的“阅闱牍”“听弹词”,还覆盖日常生活中的方方面面,如明万历间刊本《吴歈萃雅·浣纱记》1第三十出《采莲》图(图3)中江南盛夏采莲活动,清初刊本《秦楼月》上卷第六出《迓遗》图(图4)中状元三甲跨马游街的情景,下卷第十四出《诰圆》图中一派喜庆的婚庆图景(图5)。在这些插图中,可以看到一个共性,即图像如此细致生动地刻画这些事件的参与者、围观者,上及达官显贵,下到布衣百姓,这是一个由主角和配角共同参与完成的事件。它的潜台词是作为日常生活的一分子,即便是旁观者,也希望和主人公一样分享知识、共享信息,是大众渴望参与、冀望分享的心理反映。图像描绘的虽然是虚构世界中的人物,实际上却是现实世界具有强烈好奇心、求知欲的人类主体内心世界的折射,是现实人生百态、世事日常的真实写照。公共领域的创建,正是以“在场性”表达着个人主体沟通世界的诉求和欲望。

二、私窥及结构性空间的建构

与公共空间相对,私人空间指承载私人性、个体性行为事件的空间,其往往关涉个人欲望、意识等。在小说戏曲等叙事文学中,有一种典型的私人性叙事——私窥,这一情节往往通过窥者造成一种限制叙事的视角,从窥者行为模式而言构成了一种隐蔽性、私密性事件。有限视角内展开的情节常常能够出人意表,成为叙事链条中具有转折意义的环节。在文学作品中,明清小说戏曲的创作往往非常敏锐并富有智慧地将窥视(听)自然灵活地融入到叙事策略中,如《水浒传》第十回林冲在山神庙中听得陆虞侯、富安、差拨三人所议而火烧大军草料场之事,《红楼梦》第二十三回林黛玉隔墙细听《牡丹亭》之曲。这些情节已然成为耳熟能详的经典场景,而且成为彰显人物性格、推进叙事进程的关键段落。独具慧眼的评点家就精确地捕捉到了这些情节的独到性,如张竹坡针对《金瓶梅》中诸多私窥情节评论到:

《金瓶》有节节露破绽处,如窗内淫声,和尚偏听见。私琴童,雪娥偏知道。而裙带葫芦,更属险事,墙头密约,金莲偏看见。蕙莲偷期,金莲偏撞着。翡翠轩自谓打听瓶儿。葡萄架早已照入铁棍。才受赃,即动大巡之怒。才乞恩,便有平安之谄。调婿后,西门偏就摸着。烧阴户,胡秀才偏就看见。诸如此类,又不可胜数。总之用险笔以写人情之可畏,而尤妙在既已露破,乃一语即解,绝不费力累赘,此所以为化笔也。1

“听见”和“看见”说明私窥涉及听觉和视觉两种官能感觉,“偏”和“险”说明私窥出于有意或无意的巧合性和时机性。私窥情节不但受到评论家关注,在插图中同样受到了绘刻者注目,并且在图像媒介的视觉表征中呈现出新的特点。美国学者巫鸿先生在《韩熙载夜宴图》的研究中就提出了“私密媒材”(private medium)的概念,指出画卷的特殊之处在于其“制造出私密性和悬疑感”,并由此将分析视角从画卷的“结构性功能转移到它们对观者的心理影响及所促生的窥视(voyeuristic gaze)和想象”2。巫鸿先生的解析提示我们私人视角是视觉图像话语必不可少的维度,亦是视觉叙事想象性建构的重要层面。

明万历间双峰堂刊本《万锦情林》中的《传奇雅集》3有这样一段情节:“生每至连城寝所,恣行欢谑,娥珠属垣窃听,春心勃然。”短短一句话的情节,在图《娥珠属垣窃听》(图6)中有了具象清晰的呈现。隔窗而分,一侧是毫不知情自顾亲昵的情人,一侧是小心留意偷偷窃听的娥珠。图像用全知式的刻画方式将偷听人和被偷听人的情形状态展示无余,文字省略掉的窥者和被窥者的行为动作以及二者所处环境通过图像语言获得了直观再现。在文本叙事中,窥者是配角,是叙事的驱动力,被窥者是故事的主角,是叙事走向的主体。视觉化下的图像则公平地将窥者和被窥者的全貌同时展示出来,从窥者到被窥者的单向性叙事转化为窥者和被窥者同时加以呈现的双向性,这一转变重新定位了窥者和被窥者的主体和客体身份。

更加直观地展示这种转变的还有清光绪十八年(1892)姚燮评本《增评补图石头记》第七十六回插图《凸碧堂品笛感凄清》(图7),集中表现文本情节如下:

这里贾母仍带众人赏了一回桂花,又入席换暖酒来。正说着闲话,猛不防只听那壁厢桂花树下,呜呜咽咽,悠悠扬扬,吹出笛声来。趁着这明月清风,天空地净,真令人烦心顿解,万虑齐除,都肃然危坐,默默相赏。听约两盏茶时,方才止住,大家称赞不已4。

按照文本所述,故事主体是贾母及众人,主要场景是酒席,事件是酒席上听笛。演奏者在这段情节中实际上是只闻其声不见其人。但是插图却有意进行了置换,图像所绘正是这个不应现身的演奏者,而贾母众人则并不在场。它的巧妙之处通过故事主体所在环境的位置置换解决了视觉和听觉之间相互转换的问题,“呜呜咽咽、悠悠扬扬”的美妙笛声以演奏者的身份具象化地展示出来。展演人物的变化说明视觉媒介所做出的主体选择,被听者成为图像主体,听者成为客体,随之改变的是人物所在空间的置换。

图6中的“垣”作为界限分割出寝室外和寝室内两个独立空间,窥者和被窥者就分处于这两个空间中;同时,作为障碍物既保障了娥珠的隐蔽性,又将两个并置区域关联起来。通过“垣”的有效分割,图像成功地构建了两个空间的有机联系。而在图7中,吹笛者所在空间成为图像专一构建的场所,在文本中它其实是隐而不见的,假山、流云、屋宇实际上是图像精心提炼过的用于这一空间建构的必要形象要素。贾母和众人耳中无形的笛声在图像框定的有形空间中得以重新再现。而无论是图6中那样相互关联的并置空间,还是图7中那样的独立空间,都可以感受到在呈现私窥这样具有隐蔽性、私密性的事件上,图像叙事正在悄然发生结构性功能的转化。

图7中观者需从镜子的反射中辨识人物容貌,人物背向设计的修辞策略显示出绘图者不仅将贾母作为窥者一方,潜在的读者也一并是其圈定的窥者对象,这与巫鸿先生提到的“对观者的心理影响及所促生的窥视和想象”不谋而合。类似的构图还有清康熙十一年(1672)啸花轩刊本《麟儿报》1,第七回图《幸小姐妆男仓皇奔岐路》(图8)的设计就十分巧妙,对男女亲密行为的刻画没有简单停留在动作亲密程度的刻画上,而是将二人置于月洞门视野的延伸线上,外层空间又置于奇松怪石的掩映下。这里,读者成为了人物行为的窥视者,图像层层深入的空间布局恰到好处地挑起了读者的观看欲望。图像结构性功能的转化在视觉修辞的框定下不仅能够改变文本中人物形象的地位和功能,而且能够将文本外的读者纳入到看与被看的视觉交互过程中,这正是图像修辞另一重意义关怀的体现。

三、复杂的公私空间

公私空间的分界并不总是界限分明,插图绘刻也要面临这一难题。通常情况下,公共性和私人性被视为相互对立,前者具有公开性、公众性,后者具有隐秘性、个体性,即如图6、8中被窥视的对象就都是处于私密空间中的男女。不过,我们不可因此就简单的将公众和私人截然对立起来,二者之间的关系不可笼统地一概而论。比如明天启三年(1623)金陵九如堂刊《新镌批评出相韩湘子》2,第二回《脱轮回鹤童转世 谈星相钟吕埋名》(图9)写钟吕二师化作算命先生和相面先生来见韩退之导化其侄湘子,插图描绘的就是双方相见的场景。韩氏家庭本来是隶属于个体的封闭空间,具有私人性,不过当第三方算命先生和相面先生参与进来时,这个空间便因为有了个体之间的相互交流、信息分享和意见交换而具有了公共性,因此说三人展示的實际上是主客皆在场的一个公共空间,家庭原本的私人性在此发生了转变。令人深思的是图像展示功能并未停留在该空间内主体的展示上,而是为其加上了一个窥视视角——屏风后探出头来偷偷倾听的郑夫人,公共空间的开放性展示在图像修辞笔法下成为了被窥视的对象空间,为什么窥听?三人交谈是否具有隐秘性?原本公开的厅堂转而带上了限制视线的方向性以及内容的神秘性。正是在这样的意义上,我们说窥视(听)是插图中具有视觉标示性的一种重要主题图像。

令人深思的是郑夫人私窥情节与钟吕会面其实并不属于同一个叙事层次,按照文本叙述,在湘子满月之际尚终日啼哭,吕洞宾为此来到韩家,郑夫人从屏风后将孩儿递与其夫韩会,吕为其止哭;转眼湘子三周四岁,尚不开口说话,此时韩会已亡,钟吕二师来韩家见到的是韩会之弟退之。很明显,图像修辞通过描摹、替换、组合视觉符号等语汇形式冲破了文本的规定,跨越了文本叙事的单元界限,强烈地体现出图像创作表意的冲动。绘图者已经在引导阅读的过程中释放了由其主导的视觉权力,借此来满足和实现审美取向和价值诉求。读者对图像的接纳和理解已然是被重新编码过的视觉符号,是一个允许私人入侵的公共空间,被强制出的一个合法化的私窥场域。

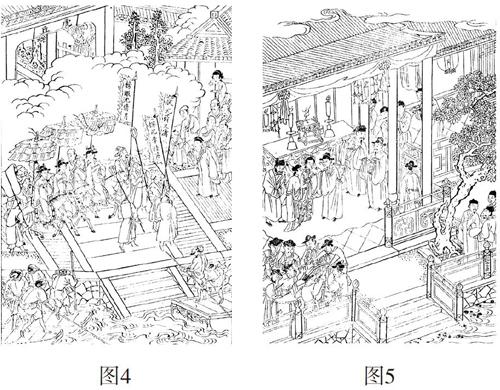

图9 图10

如果说图9主要展示了图像在弥合私人性和公共性空间上所做的努力,尚未能真正对社会伦理规范和道德机制造成有效的打击和破坏,那么明末刊本《清夜钟》1则为我们提供了一个更具震撼力的例证。第二回《村犊浪占双娇 洁流竟沉二璧》讲述了钮、顾二氏不堪忍受婆婆陈氏凌辱打骂,选择沉江而死之事,插图(图10)正是对二人自沉情景的描绘。钮、顾二氏从小作为养女收在胡家,待长大后嫁与胡家为妇。照常理来说,二人养在深闺,大门不出二门不迈,其生活空间绝对极具隐私性。但是,与此相反,小說中钮顾二氏自嫁入胡家伊始,二人的生存现状就从来不是私事,特别是在受欺辱之事上,尽管二人自始至终不曾声张,但是文中却不厌其烦地细致描绘此事是如何被他者介入,这其中包括婆婆陈氏的相好、附近的邻人、自家的父兄等,婆媳之间叙事进程多次被中断,这一本来局限在胡家空间内的事件渐次演变为整个村子范围内的一件公共事件。

故事最终以二女沉江这一具有震撼力的悲剧结果收束,图像叙事抓住死亡事件这一具有冲击力的场景,独具匠心地设计了二人沉江的“顷刻”。不同寻常的是图像为二人自沉的关键时刻加上了见证人——牧童。事实上,小说中牧童并未看见二人投水,他只是看见了水中衣角并向胡家报信。但是图像却直接果断地进行了场景的拼接组合,使沉江这一无人参与的私人事件变成了被人见证的、具有参与者的公共事件。从图像结构来看,近景中的二女远离远景中的乡村,意味着二人对世俗生活的逃避,然而中景中牧童的入侵彻底打破了这一绵延景深的节奏,也意味着二人自沉的私人空间彻底被打破,成为了一个共享性的开放空间。

如果说图9中,私窥的入侵者尚未掌握图像控制权,私窥目的主要出于对被观看空间及其主体的好奇,那么此图中,牧童已然通过语言的传递成为图像话语权的掌控者,成为公众舆论导向不可或缺的传声筒。这个传声筒在公众空间中宣传和渗透着个人隐私,以满足集体大众的消费需求。周宪先生在探讨视觉文化中的观看问题时讲道:“客观的图像符号固然重要,但更重要的是导致这些视觉对象出现的主体视觉经验或视觉观念。显然,看的方式并不是孤立的抽象的范畴,眼光总是文化的,总是与被看的物像处在互动关系之中。”2图像中钮顾二氏、牧童、村景都是文本中既定的形象,当他们进入插图后就成为具有言说意义的形象符号,对这些符号的处理不仅可以体现出图像叙事的重要策略,而且够彰显出图像叙事的内在张力。单独来看,牧童和彼此搂抱在一起的二女在身份上原本风马牛不相及,但是当我们将其附着的文化背景空间剥离出来时,可以想见牧童这样的私窥者已经不仅仅是这一个图像空间的见证,而是贴上了公众空间中传声筒的身份标签,在这个意义上,插图中人物形象筛选和塑造的背后隐喻着日常公共空间中常见的私人僭越的视觉景观。

小说故事讲述的是婆媳矛盾,本质上看是一个富有传统意义的主题,其中涉及孝悌、贞洁等传统道德规范,正因如此,文本中不断入侵的各种声音造成了故事的分享性,也就造成了道德的公众评议性。然而这种种声音最终也只是停留在价值评判上,在现实层面上,谁都没有为挽救二女的生存和生命付出过任何实践行动,最后还是通过牧童的传话得知二女自沉,公众体制内的集体漠视是促成二女沉江的重要原因,图像在这个意义上隐去的邻人、父兄、丈夫可谓不显之笔。二女沉江的情景从私人空间到公共空间的位移,一方面作为温情的怜悯,是对二女为代表的养亲女生存困境的关注,另一方面作为无声的批判,则是对传统伦理和道德规范给予有力的讽刺和鞭挞。

绾结而言,在公私空间的处理上,图像是相当冷静的,在唤起不稳定感和悬念感的叙事意图上下足了功夫,它表现出图像叙事的一种态度,即在空间掌控中对私人性和公共性的重视。叙事话语紧紧抓住图像前景(foreground)和图像背景(background)做文章。所谓前景即图像画面中展示的各种构图元素及其位置建构,而背景则是经由前景展示以及未加展示的部分来体现的文本深意,是图像隐喻的关键所在。围绕图像叙事,存在着一个由前景和背景共同构成的多层次的“意义场”。作为图像叙事的参照对象,这些“意义场”不仅仅局限在“文本”上,还包括与文本相关的“上下文”,即更广阔的社会历史背景中对传统文化和观念的价值判断。图像叙事修辞不仅仅受制于图像技巧的发展程度,同时也有来自图像“上下文”的影响。读者的接受虽然会因为个人生命体验的差异产生不同的解读,但是亦会反映出经过历史沉淀的整个民族的审美心理。正如英国学者E.H.贡布里希所讲:“我们逐渐认识到,艺术不是产生于空旷之地,没有一位艺术家跟前人和模特儿无关,他跟科学家和哲学家一样,是某个特定传统的一部分,在一个有结构的问题领域工作。”1正是因为有了多个“意义场”的共同作用,我们说图像叙事空间所包含的意义是多层次的。图像叙事话语的生成和传达是一个三位一体的过程,图像叙事既受制于文本和读者,但同时也给予二者相应的反馈和深度影响。

Public and Private Space and Image Analysis in the Illustrations of the Novels and Operas Published in Ming and Qing Dynasty

Yanyan

Abstract: Public and private space are the important issue of the visual discourse in the illustrations of the novels and operas published in Ming and Qing Dynasty. The relationship of them is one form of the communication between the individual and the world which defines the visual presence and the social identity, as well as it constructs the social order and the culture structure at specific times. This paper classifies and analyzes the pictures to discuss the cool manner of the image narration. It shows the satisfaction to display the subject of public and the private, as well as the uprising of private consciousness and the awakening of public subjectivity, and then the significance to subvert the traditional theory further,as well as its meaning and value.

Keywords: Illustration;Public and Private;Novel;Opera;Ming and Qing Dynasty