魔咒翻译策略探究

——以《哈利·波特》系列为例

2019-09-12吕琪指导老师李成浩

吕琪 指导老师:李成浩

(北京市朝阳区北京第二外国语学院,北京 100024)

一、引言

中国国内较为流行的《哈利·波特》译本主要有台湾版与大陆内的人文版,较台湾繁体版本,大陆人文版流通更广,故中国译本选择大陆人文版。日本方面译文以静山社,松冈佑子翻译的版本为主。故本文将选取汉语译文人文版以及日本松冈佑子译的静山社版,以这两个版本为讨论材料,以直译与意译、归化与异化的翻译手法差异为对比方向基础,以《当代翻译美学原理》为理论基础,对这两个译本进行分析。

二、《哈利·波特》与咒语概述

《哈利·波特》系列就其文学分类来说,属于儿童文学。其特点在于“可以促进儿童健康成长,感染和启发儿童的情感……儿童读者,想象力丰富,好奇心浓厚,但是因其认知水平和阅读能力有限,决定了儿童群体具有一定‘特殊性’”。(王素雅,李忠霞,2018)[8]。对于这类特殊的文学作品,译者的一大目标是还原其在原作在原国家的文化背景下具备的童趣给国内的读者,这一还原再现过程的难点则在于文化负载词——标志某种文化中特有事物的词、词组和习语(廖七一,2000)[1]也就是咒语。

作品中大量出现的咒语从起源与构成上来说,可分为三类,即“原意引申(以拉丁语源语进行词义延伸或引用)、音画结合(通过名词或声音的词汇进行场景刻画)、多词合成(将几个词汇进行组合搭配)”(贾建树,2018)[6]。拉丁语作为传承整个中世纪文化,尤其是教会进行传教时的必用语言,赋予了咒语一层神论思想之外的“神秘的、超自然的色彩”,这是作者“取拉丁文借词而舍现代英语口语表达”所达成的一大效果。(杨明,2016)

本文将这些咒语分为两类,如表1所示,一类是巫师们通过念出咒语而达成某种效果的“口头式”,另一类则是由于《哈利·波特》系列故事主要发生在霍格沃茨魔法学院,所以很多咒语是课堂或者作业中一提而过的“定名式”。据这一分类方法,本文对这一系列中收集到的144个咒语进行区分,共得到口头式70个,定名式74个。

表1 咒语分类:“口头式”与“定名式”实例(Expelliarmus)

译者进行咒语等文化负载词翻译时的美学构建:

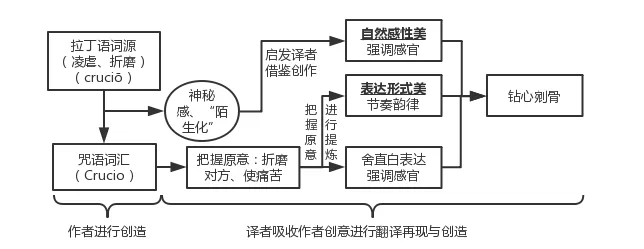

译者在进行作品翻译时,尤其是咒语这一类文化负载词时,势必会通过探究其源头或创作方式等途径来探究其含义,而这一过程往往会体现在译文受到一定作者的创作意图的影响。下表以“Crucio”这一咒语为例,将译者从作者处继承并吸收、发散思维后创作出“钻心剜骨”这一美学思维过程进行总结。

图1 翻译美学构建过程——以“Crucio-钻心剜骨”为例

三、儿童文学中文化负载词的翻译策略与美学基础理论概述

策略方面,一般来说,在进行儿童文学翻译时,对于文化负载词的翻译策略主要有归化(“使外语文本符合译入语的文化价值观”)与异化(“接受外语文本的语言及文化差异,把读者带入外国情景”)(Venuti,2009)。而翻译方法则以直译、音译、意译三种为手法基础。直译即对作品原文的意思进行直接还原翻译;音译即不保留原文意思而只将原文发音以目标语言发音模式表记出来;意译则是将原文的意思进行提炼,以另一种表现形式或意思来进行再表达,保持中心意思不变。

美学层面上,现代翻译美学理论的奠基人刘宓庆透过文字的1)感官所接触外象的自然感性2)集中于意象的内在形式3)蕴含艺术家的象征感性这三种美,将译者感知其文字美的过程其归结为“从感觉直觉中来审视原文的美,凝神专注的搜求其审美信息,并运用想象、联想、分析判断、推理,凭借直觉、思维、情感,领悟了原语审美信息的特征(形式要素)和本质(非形式要素和风格)”,最终通过模仿等方法进行再现(刘宓庆,2012)[5]。

四、翻译美学角度下对中日两译本的翻译策略对比分析

根据英文版原文与中日两译本,本文根据“口头式”与“定名式”两类分别进行翻译策略探讨。

(一)“口头式”咒语(70个)的翻译情况

表2 “口头式”咒语的中日译法对比表(节选)

1.中文译本的翻译策略

(1)直译(49个)

译者使用直译方法翻译咒语时,大多通常调整组合顺序、加字或叠字等方式凑成四字词语。极少数的译为3字(2个)或5字(4个,如“Locomotor Mortis-腿立僵停死”)。以下对构成四字格式的部分进行分析:

A)添加补充词意(补充叠词)

例1 英:「Incendio」(拉丁语词源:incendo)中:「火焰熊熊」

自然感性美上,在选词方面体现了译者对咒语所产生效果场景感的把握,即从“点火”想象扩大到“火焰熊熊”。而采取这种策略的另外一些词语也是放大了场景特点。比如“速速禁锢”中对“速”这一速度感的强调,就是译者将“快”这一感受进行突出得到的。叠词的使用在强调外,还进一步使词语归化风格更加明显,“AABC”式的词汇比随意组合起来的四字词语在节奏感上更有韵律。

B)有一定倾向性地补充隐藏含义

例2 英:「Expecto Patronum」 中:「呼神护卫」

例3 英:「Expelliarmus」 中:「除你武器」

英文原文中Expecto源自拉丁语,意为“我看,我等待”,而咒语所召唤来的Patronum源于拉丁语patronus(含有保护之意)。原作中主人公使用这个承载了神论思想的拉丁语召唤出了守护神,中文译版采取了直译(呼神)+补充词意(护卫)的翻译策略,虽然没有还原出原文通过拉丁语借词表现出的神秘感,但另一方面以“护卫”补充了这个咒语的效果与使用目的。除了以功能效果为导向的补充,还有添加动作宾语(例3中添加的“你”)、以及下面添词倾向性不明显的四字词等类别。

C)不做多余添加/倾向性明显(如表2例4)

(2)音译(5个)

音译作为重要的语义代偿手段。在翻译表音体系的英语作品,尤其是咒语这类文化负载词,音译辅以补充词语的方法可以很好地还原词语的原文化含义。

A)完全音译

例5 英:「Wingardium Leviosa」 中:「羽加迪姆 勒维奥萨」

这一例出现在老师让学生练习魔咒的念法时。译者以音译的方法来表现还原原作里学生们的念法,而音译也不完全是单纯还原读音,选取了羽这一意象,给还原其悬停的视觉效果做铺垫。

B)组合:部分音译+词义补充

例6 英:「Avada Kedavra」 中:「阿瓦达索命」

这一词源于阿拉姆语“abeacadabra”(使毁灭),这里则采取了部分音译(阿瓦达)+补充词意(索命)的翻译策略。同样,神秘感与手法上,译文一定程度上保留了其化用外语的特色。比前一种直译其意思来说“异国情调”更明显。

(3)意译(20个)

译者通过意译让原词意转换为感官上让人更能有所体会的四字词,或利用比喻等修辞手法展现咒语的场景,或利用词性上动名动名/名动名动的规律性搭配来强调人的感受。通过更适合汉语搭配的四字词语来表现原词的文化含义,甚至创造性地赋予其生动的感受性,归化特色明显。

A)使用比喻

例7 英:「Acguamenti」 中:「清水如泉」

译者对于咒语中有一部分词汇会使用将其意译,以某种场景搭配表达方式上的修辞手法来展现魔咒的功效。比如让人倒立的咒语“倒挂金钟”、产生水的 “清水如泉”。译者通过修辞来描写视听感受,借以展现咒语产生时的效果。此处的处理也是归化特点明显,甚至在“水火不侵”类似的咒语中有一定意象寄寓效果,突出不受侵扰的强度之大外,还有一定程度上汉语语境下衬托出人坚韧性格的语感。

B)词义上形成统一的ABAB型

例8 英:「Crucio」 中:「钻心剜骨」

选用这一策略翻译的魔咒整体来看,比较其他对物体、对环境作用的咒语,译者在翻译这些直接对人体产生某种效果或使其作出某种动作的咒语时,多会搭配这种翻译模式。即“动词+名词”的重复搭配(钻心剜骨)或“名词+动词”(力松劲泄)。通过这种搭配方式,文字之间形成一定词性上的格式美,和叠词类翻译一样在结构形态上营造了美感。

2.日语译本的翻译策略

在日语译本中,则相对而言形式较少。译者借日语片假名标记外来语这一传统的优势,以音译为主要结构基础,采取“音译+功能命令”以及“完全音译”。而针对同一个咒语,很多情况下是两种翻译方法的应用都出现过。比如翻译作为口头式出现的“Crucio!”(钻心剜骨!),就分别出现过“クルーシオ!苦しめ!”[2]和“クルーシオ!”[3]的不同译法。

日语本身构成中就有很多保留英语特色的外来语词汇,这样的音译就不及汉语的异国情调色彩浓郁。音译+功能命令的译法则更加归化,弱化了作者创造咒语时赋予的神秘感,而使其更加贴近儿童文学的简单易懂特点。但大量的应用音译译法,使得所有咒语都比如例1召唤守护神的咒语,日语译本中就将其翻译为了较为直白的“守護霊よ来たれ!エクスペクト パトローナム!”

(二)“定名式”咒语(73个)的翻译情况

基本以“A+B”(A为形容咒语功能的词语,B为Spell/Charm/Curse/Hex/Iinx)的形式出现。定名式的咒语词汇具有一定“术语感”,即简约、具有独一概念的特殊性等。

表2 “定名式”咒语的中日译法对比表(节选)

基于此,对中日两本译文的翻译策略分析如下:

1.中文译本的翻译策略

对于“咒语的名称”,中文译本中一般将“A+B”结构中的B译为“咒/术/魔咒/咒语”。对于“A”则多采用直译。

字数规律方面,译文中“A”的部分时常保持2字(52个)或4字(10个)的偶数搭配,保留了其作为特有名称的简约性。词性搭配方面,则体现了较大倾向性:(如表3中例9~例14所示)动名组合(29个)、名词组合(11个)、形名组合(8个)、动词组合(17个)以及动副组合(8个)。就使用次数来看:动词(54)>名词(48)> 副词=形容词(8)。整体来说,译者重视构建咒语的动态画面,大量使用了动态词汇与物体概念词汇,但形容词和副词这类描述性的却相对较少,这是在简约的要求基础之上进行取舍的结果。

2.日语译本的翻译策略

日语译本中,同样对这一部分很少采用音译,采取直译的方法居多。对于咒语名称中“B”的部分一般译为“呪文/呪い/術”,对于“A”部分所采取的翻译方法具体如下:

(1)使用汉语标记(38个)

如表3例11所示,日语中的汉字单词较之日本人的日语单词会产生更为书面正式的语感。译者使用汉语表达会比中文译本中使用要更有学术感与正式性。

(2)使用动词(多为复合动词)的连用形(21个)

例12 英:「Entrail-Expelling Curse」 和:「内臓抜き出し呪い」

区别于上一种译法,这里经常使用的是复合单词,比如“抜き出す”源于「抜く」与「出す」,本身复合单词会强化动作感,这里避开单纯使用汉字的翻译可以增加咒语动作感。

此外还有在译文中以同样的「おしゃべり」来进行表述的“Talking Spell”(让照片里的人放声说话)和“ Babbling Spell”(使人不断说胡话)。定义虽有一些偏差却强调了“不停说话”这一动作。

(3)加入拟声拟态词(3个)

如表3例9、例12所示,拟声拟态词在日语中是其独特的表达样态与声音的词汇,在这里例9则以拟声词ゴシゴシ来更好地传递画面感。

(4)使用较长短语表记(10个)

定名式翻译不论中文还是日语都基本以简略为主,但这里日本译文却跳脱出这个要求,如表3例13所示,以较长的短语和表述,不做删减直接作为咒语名来使用。这样的翻译破坏了简洁的形式美但却利于孩子理解。

(三)中日咒语翻译策略及翻译美学构建比较结论

根据4.1及4.2的比较,在中日翻译策略及翻译美学构建方面可得到以下结论:

1.视听感性美的倾向差异。中日两版都注重视听感性的表现,在功能式这一场景性很强部分的翻译里,在中文版本中有很多情况下译者没有选择突出其场景感,更多的是借想象来表述。而这一点基本在日语版本里很少见,它更偏向于视觉听觉等感官动用起来去感知文字背后含义的方式,让能够直接所闻所见的事物呈现给读者。

2.形式统一的美感。中文整体上采取直译后再加字调整的策略较多,形成词性、字数等外在形式上的整齐。对于这一点日文版本虽通过其汉字也有一定数量的实现,但因其假名特殊性不能形成规整的外在形式对应。

3.归化与异化。整体上中版归化色彩更浓,日版异化特点更突出。而中文贯彻了汉语字中融情的审美风格,更多的关注点分布到了意象、情感等感性方面;日语译本则考虑到儿童文学的特点,使用较为简单的词汇让孩子易于阅读。

4.对作者创意的继承情况。作者将诸多创意都融入到了魔咒的选词与创作过程中,比如神秘感、学科用语的术语感、音声结合的场景感。中日译者都关注到了这一方面,但选用了不同策略进行还原,中文版借助汉语的字少意深的便利可以更多实现作者赋予魔咒的想法,日文版则是最大限度还原本意、保留发音。

五、结束语

本文分别对中日两译本在“口头式”与“定名式”之中采取的翻译策略进行区分,并根据策略的数据分布与侧重点进行总结。希望文学作品的译者们在接触到这类作品时,可以参考这些侧重点与实例,更好地让译者融会贯通作者这一源头吸取的创意与想法,译出策略丰富、更符合民族文学审美的作品来。