截图与对景

2019-09-10谈胜轶

谈胜轶

周邦彦的《苏幕遮(燎沉香)》是一首抒写夏日思乡的经典词作。思乡是中国文学里一个重要的永恒的文学母题,千百年来佳作不断涌现,要想在这上面再翻出新意实非易事。文学创作之难,不仅难在内容,更难在审美形式的创造,周邦彦的这首《苏幕遮》在审美形式上有何创新之处呢?

我认为,该词在章法上巧妙地运用了“截图”和“对景”,并使之成为思乡情的重要载体。周邦彦给自己思乡的心灵寻找到了一个绝妙的通道,这个通道仅属于有“词中老杜”之称的周邦彦。他是一位极富艺术意识和审美意识的词人。作为欣赏者,若能发现此一审美通道,明心见性,力争以慧眼觑见词人的美好心灵,抉发其神思想象,探究超轶常态的艺术形式之美,着眼于作品之精神内涵与审美形式的有机统一,则庶几可以进入本词的深邃意境;否则,只能在词作外围作一些人皆能言却不得要领的解读。

被时间淘洗成经典的文学作品对历代的解读者来说都是一种高难度的考验,这首《苏幕遮(燎沉香)》也不例外。譬如,该词以荷花为中心意象,在上下片之结穴处分别营构了“风荷玉立图”和“芙蓉归梦图”,并将思乡之情熔铸其中。这两幅图画如果照生活逻辑的顺序排列,究竟谁先谁后?二者在整篇词作中又有何审美关联?对于这两个关乎词作艺术形式方面的问题,每一位解读者都不应回避。

元丰初年,周邦彦以布衣入京师,“游太学,有俊声”(《咸淳临安志》)。七年(1084),献《汴都赋》,受神宗赏识,由太学外舍生擢为试太学正,从此声名震耀。这期间,他久居京师,泛起思乡之情,自是常理。况且钱塘自古繁华,“有三秋桂子,十里荷花”,荷花成了钱塘的名片,也成了触发词人乡思的重要媒介。但是,词人在词的起调二句并未言及荷花,他只是很平静地叙说这初夏的天气潮湿、闷热异常,心里有些烦躁,只好以熏烧沉香的方式来驱湿消暑以求心静——“燎沉香,消溽暑”。

待暑气略退,词人才勉强入睡;但破晓时分,巢居屋檐的鸟雀们又探头探脑、呼朋引伴、叽叽喳喳地叫开了——“鸟雀呼晴,侵晓窥檐语”。词人已被鸟雀叫醒,这是一、二句与三、四句之间的一个简单的关联。但这里还有一个重要的细节被许多解读者忽略了,那就是词人夜晚所做的一个美梦也被叫醒了!

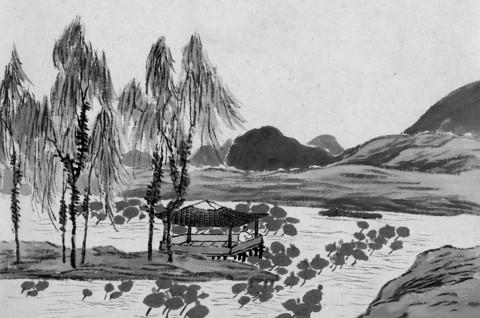

按照常规逻辑,在一、二句之后,词人应该接着叙述梦境,再写如何被鸟雀吵醒,以致“唤回晓梦天涯远”(辛弃疾《蝶恋花·和赵景明知县韵》)。原来,这个梦境画面被词人故意截取下来,安置到词的下片歇拍处了。这种章法技巧,就是所谓“截图”:在有些词作里,作者会故意将一个完整的事件击碎,拾掇其中的某一片段,把它镶嵌在词的上片或下片或横跨上、下片的醒目处,使之极富画面感而成为全篇最摇人心旌的一幕。此词被截图处理的是“芙蓉归梦图”:“五月渔郎相忆否?小楫轻舟,梦入芙蓉浦。”词人在梦中喃喃自语:农历五月的家乡,那些曾经一块垂钓的玩伴还记得我吗?我们划着船桨,舟遥遥以轻飏,飘入了那片充满童年欢乐与温馨的荷塘。这个梦境迷离恍惚,其中的人事景象皆模糊而不具体。词人以落想对方的方式来强化自己的乡思,情感具有双向流动的迂回曲折之美。

如果将此一虚写的图画与属于实写的“风荷玉立图”按照生活本来的逻辑,一前一后地并置于词的上片,那就会导致全篇有头重脚轻、上下片语言长度失衡的弊病;并且二者的对比度也会因其跨度的缩小而大大减弱,不利于词作整体意境的营造。梦醒之后,词人已明确地意识到了自己的游子身份,心中有些怅然、烦闷、不宁静。对这些情绪,他只能以庭院荷池一隅的清新景致来纾解,“叶上初阳干宿雨,水面清圆,一一风荷举”。王国维在《人间词话》里对这几句颇为赞赏,谓“真能得荷之神理”。单就写景而言,王国维的评价是切中肯綮的。词人确实以爽净的笔墨,表现出了荷之神韵风采和盎然生机,创造了怡人的优美意境;在初阳、宿雨、水面、荷叶、荷花、清风这些意象组织而成的图画中,我们可以看到时间的推移、生命的涌动以及思乡之情的潜滋暗长。词人对景物的描写做到了形神兼备、如在目前,并无“隔”之遗憾;语言亦真色天成,自然成趣。

因有了王国维的高度赞美,此后的论者在赏读该词时,对这幅“风荷玉立图”的分析可谓是不厌其烦;但我看到的一些解读文字大多仍是局部的、静止的,很少有人去分析它对于整篇词作的作用以及它与被截图至下片的“芙蓉归梦图”在章法上的联系。我认为,该词中的这两幅图画正好形成了一种“对景”关系。所谓“对景”,指的是在轴线或视线端点上的景,互相对视,互为欣赏景致的审美关系。这原本是中国古代园林艺术中的概念。我觉得完全可以用来欣赏中国古典诗词的章法美。有时,我们欣赏一首诗词,也如同园林漫步,须懂得其景点安排上的艺术匠心。

为了对“对景”关系有一个感性的认识,我们不妨以颐和园中的铜牛为例。颐和园昆明湖东堤岸畔有一尊大小与真牛相仿的镀金铜牛,它体态优美、栩栩如生,常引得游客流连忘返。如果要拍摄这头铜牛,该如何取景呢?多数游客是正对着铜牛的头部拍摄,其实这种效果是欠佳的;若绕到它的后面拍摄,你将会发现它正翘首凝望湖对岸的佛香阁,是那么的含情脉脉、神态宛然,它仿佛在凝神谛听,又仿佛在深情企盼。如此拍摄的画面意境才是幽深感人的。这里,铜牛与佛香阁就形成了对景关系。

本词上片的“风荷玉立图”与下片的“芙蓉归梦图”便与此类似。隔在两幅图画中间的“故乡遥,何日去?家住吴门,久作长安旅”四句就如同颐和园的昆明湖,悠悠思乡水潺湲流淌,年复一年。其空间之“遥”,时间之“久”的感慨,在词人情感的湖泊里是直接流淌而出的。但它们在“对景”的结构形态中,却又是通过象征隐喻来表现的。本篇词作之对景结构的象征涵义有如下两种:一是空间上的遥遥相望,“风荷玉立图”的空间是京城汴京(词中以“长安”借代),“芙蓉归梦图”的空间是梦里吴门(借指词人的家乡钱塘)。这两幅图画在互相对视中,就意味着在“我”思念家乡的时候,家乡也在思念“我”;二是时间上的日夜相思,“风荷玉立图”的时间是白天,“芙蓉归梦图”的时间是夜晚,其互相对视,就意味着这种思念是日日夜夜、绵绵邈邈的。这种对景结构连接着虚与实,过去与现在,模糊与清晰,个中情感亦处于隐蔽状态,显得含蓄而极富韵致,整篇詞作的意境亦深邃窈辽。

凡有离乡体验者,心中皆可泛起思乡之情;但要言说之,则有语言形式上的高下优劣之分。周邦彦的《苏幕遮(燎沉香)》因有了超乎常理的截图、对景这两种形式技巧的创造性运用,让思乡之情或显或隐,走向了深挚;尤其是对景结构在时空上的互相守望的象征,使得该文本成了思乡的永恒的经典。