广东省某医科大学临床医学学术型硕士生学术水平影响因素分析

2019-08-23谭晓敏艾勇琦严金海

谭晓敏 艾勇琦 高 婧 严金海

1南方医科大学卫生管理学院,广州,510515;2南方医科大学南方医院,广州,510515

医学研究是指导或应用于临床的学术研究[1],研究生既是现实科技研发工作的参与者,又是未来国家创新体系中科研队伍的后备力量[2]。有研究表明,临床医学学术型研究生选择一线城市就业的比例显著高于专业型研究生[3],因此,临床医学学术型硕士培养对医学人才队伍建设具有重要意义。然而,社会对临床医学高端科研人才的强烈需求与学术型硕士培养现状之间存在较大差距。一是当前学术型硕士面临专业型硕士培养改革冲击,日益被边缘化;二是学术型硕士招生生源质量面临困境,报考比例下降[4];三是学术型硕士普遍处于“被动”状态,逐渐沦为缺乏主观能动性的“实验搬运工”。因此,本文试图探讨关于临床医学学术型硕士生学术水平的影响因素,为优化其招生和过程培养提供建议。

1 资料来源与方法

1.1 研究对象

采取整群抽样的方法,抽取广东省某医科大学临床医学院2019年毕业的全体临床医学专业学术型硕士生,将共6个培养单位的180人作为调查对象。

1.2 研究方法

参考以往同类型研究设计并编制结构式调查问卷[5]。调查内容包括调查对象基本信息、入学录取信息、专业知识水平和英语水平状况、社会实践参与情况、学术学习成果情况,导师专业科研水平和培养研究生情况6部分。在调查时先向调查对象说明调查目的,匿名填写问卷并当场收回。共发放问卷180份,收回180份,其中有效问卷169份,有效回收率为93.9%。

通过专家咨询法,将学术水平影响因素分为个体影响因素(基本信息、入学录取信息、专业知识水平、英语水平、深造意愿、社会实践、参与导师科研课题情况)、导师影响因素(导师专业水平、科研水平、培养研究生情况、国际交流情况)和学科影响因素(学科培养研究生情况、学科导师队伍情况、学科平台情况)。学术水平表现由学术论文发表、专利申请、专著编写参与和学术会议参与情况4部分组成,学术水平综合评估值及其4部分评估值皆在0-100内。计算公式为:学术型硕士生学术水平综合评估值= 0.8×发表文章评估值 + 0.1×参与学术会议评估值 + 0.05×申请专利评估值 + 0.05×参与编写专著评估值。

1.3 统计学方法

运用Epidata 3.1对数据进行录入,采用SPSS 22.0对数据进行分析处理。采用均数、标准差等描述统计分析、Pearson相关分析和单因素方差分析,方差不齐时使用Welch检验结果;采用LSD法进行两两比较,方差不齐时采用Games-Howell法进行矫正。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 个体影响因素

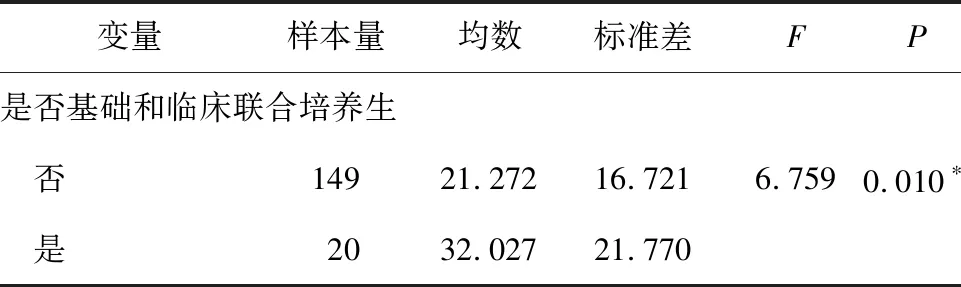

将“是否基础和临床联合培养生”、“本科院校所在城市等级”、“研究生专业是否第一志愿录取”、“性别”、“研究生入学是否为本科应届生”5个变量分别进行单因素方差分析。结果显示,仅是否基础和临床联合培养生的学术水平表现有统计学差异(F=6.759,P=0.010)。其中基础和临床联合培养模式对学术型硕士生的学术表现有正向影响,见表1。

表1 学术型硕士生培养方式的方差分析(n=169)

注:*P<0.05。

2.2 导师影响因素

2.2.1 导师基本情况。将导师职称、导师类型、导师行政任职情况、导师学术任职情况、导师专业分别进行单因素方差分析。结果显示,导师基本情况与学术型硕士生学术水平表现均无显著相关(P>0.05)。

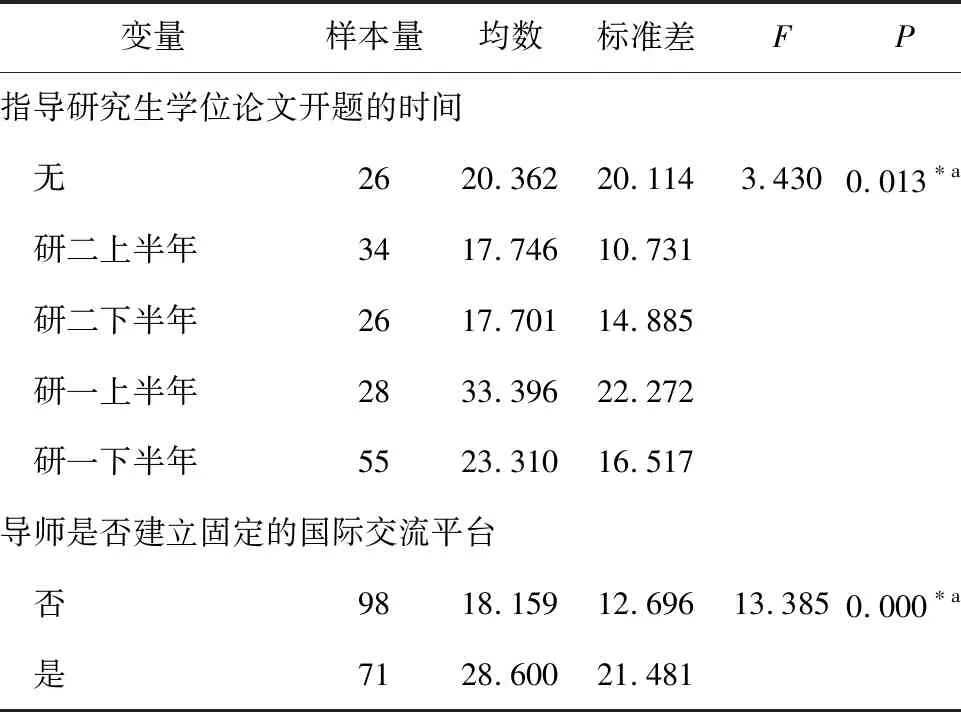

2.2.2 导师培养研究生情况。将导师组织研究生学术报告会频次、指导研究生开题的时间点、给予研究生训练机会分类、是否建立固定的国际交流平台、是否承担临床带教或理论大课分别进行单因素方差分析。结果显示,导师是否建立固定的国际交流平台(P<0.001)与导师指导研究生开题的时间点(P=0.013)有统计学差异,且导师具备固定的国际交流平台对学术型硕士生的学术水平表现有正向影响。两两比较结果显示,研一上半年开题除与研一下半年无统计学差异外(P=0.232),其余均有统计学差异(P<0.05),说明较早进行学位论文开题论证对学术水平表现有正向影响,见表2。对导师在培研究生人数与学术型硕士生学术水平进行Pearson相关分析,结果无统计学意义(r=0.061,P=0.427),二者无关联性。

表2 导师培养研究生情况的方差分析 (n=169)

注:*P<0.05;a采用Welch矫正。

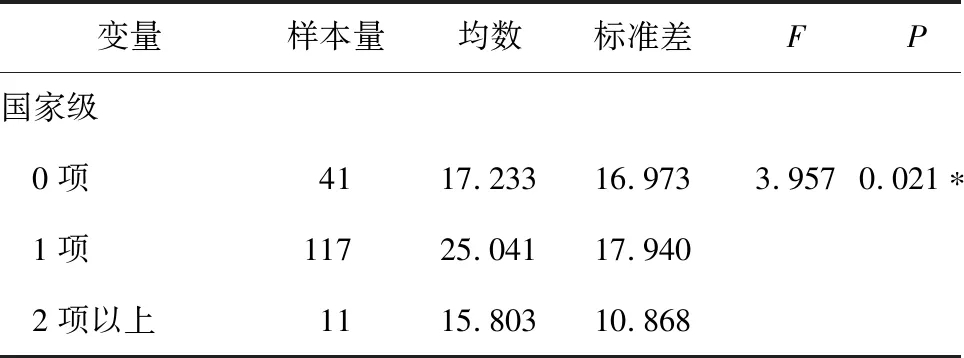

2.2.3 研究生参与导师科研课题情况。将研究生阶段参与导师主持的国家级、省级、市级科研课题数量3个变量分别进行单因素方差分析。结果显示,参与国家级课题数量有统计学差异(F=3.957,P=0.021)。两两比较结果显示,参与1项者与参与0项者有统计学差异(P=0.014),而0项和2项以上则无统计学差异(P=0.809),说明参与国家级课题且只参与1项,对其学术水平表现有正向影响,见表3。

表3 研究生参与导师科研课题情况的方差分析(n=169)

注:*P<0.05。

2.3 学科影响因素

将学科博导数量、硕导数量、在培研究生人数分别与学术型硕士生学术水平进行Pearson相关分析。结果显示,各项指标均无相关性(P>0.05)。

对“学科是否国家级临床重点专科”进行单因素方差分析,结果显示有统计学差异(F=5.355,P=0.022),说明国家级临床重点专科的学科对学术水平表现有正向影响。

3 讨论

3.1 基础和临床双导师联合培养的学术型硕士生学术水平表现更优秀

相较于非基础和临床双导师联合培养的学术型硕士生,基础和临床双导师联合培养者的学术水平表现更为突出和优秀。王姮发现,双导师制指导形式对研究生学术行为及其学术成果产出有积极影响[6]。基于两个不同学科导师的共同培养,学生能够接受基础科研思维和临床研究思维的双重训练,克服单导师制的知识局限性,有利于启发自主思考潜能和创新思维。另外,学生接受双重指导,长期处于高强度和密度的学习节奏中,促使其提升学习的计划性、高效性和主动性,从而影响学术能力培养效果。教育部等部门在《关于深入推进专业学位研究生培养模式改革的意见》中,鼓励推广联合培养、双导师制的研究生培养模式。医学院校应鼓励复合型导师团队建设,推进临床与基础学科深度结合,支持相近研究方向和聚焦点的基础与临床导师联合招生。临床学科导师可利用背靠大学的多学科优势,加强与基础学科导师的合作,为导师队伍注入全新的科研思维,不断顺应时代需求,优化研究生培养模式。

3.2 导师指导学术型硕士生方式对其学术水平表现有显著影响

相关研究指出,导师给予的课题指导越多,博士生的学术产出越好[7]。本研究发现,学术型硕士生仅专注于1项国家级科研课题,更有利于其取得较优秀的学术水平表现。其原因可能是学生能够系统、完整地参与科研项目训练的全过程,且具备较充足的时间和精力接触前沿的、高水平的科研工作,有利于学术能力训练,从而学术水平表现较优。学术型硕士生越早进行学位论文开题,其后期学术水平表现越好,这与丁怡的研究结果相符,导师对学生学位论文选题开题方面的持续指导、监督,直接关系到研究成果的产出[8]。目前社会对临床医学学术型硕士的能力提出了更高的要求,导师应依据学术型硕士生的特性制定以培养质量为导向的研究生培养计划,合理把控研究生开题质量和时间。此外,导师建立了固定国际交流平台的学术型硕士生学术水平较导师未建立者表现更好。初旭新认为中外联合培养研究生是国际交流与合作的主要渠道,跨国科研合作项目的开展与研究生国际科研能力收获显著正相关[9]。因此,医学院校应为研究生国际交流学习提供政策鼓励和资源支持,从行政审批流程、国际交流经费、培养政策、评优评先上实施倾斜政策,促进研究生国际交流深度、频度和广度。

本研究还发现,导师职称、行政任职情况与学术型硕士生后期的学术水平并无显著联系,这与王姮的研究结果基本一致,学术型硕士生学术水平与导师指导的模式和内容有关,而与导师的职称等基本情况无关[6]。原因可能在于具备较高学术地位和重要行政任职的导师指导学生的时间较少、频率较低,未能对学生的学术水平表现产生直接影响。说明与导师头衔和社会地位相较,导师的指导质量和形式才是培养学生优秀学术水平的关键。因此学生报考时应从兴趣出发,尝试多维度选择导师,不局限于导师地位头衔等表面信息。

3.3 国家级学科平台所在专业的学术型硕士生学术水平显著较好

学术型硕士生所在学科为国家临床重点专科的比非国家临床重点专科的在学术水平表现上更优。可能在导师水平、实验室建设、交流渠道、学习机会、同门学习圈水平等方面具备更优越的条件和资源,从而促使其学生学术水平表现更优。重点学科专科是培养与国际水平相当的博、硕士生的重要基地和摇篮[10],因此,学生应勇于挑战更优秀的学科平台,争取更好的平台起点;学科应强化建设意识,加强平台搭建,以国家顶级平台为学科建设的基准线,为学科争取更优厚丰富的资源。