现代医院管理制度下医疗质量及效率研究:基于某三甲医院术前平均住院日分析

2019-08-12吕兰婷傅金澜

■ 吕兰婷 林 夏 傅金澜 赵 妍

1 现代医院医疗质量及效率管理的认识

现代医院医疗质量与效率管理问题是我国现代医院管理制度建设需要突破的困境之一。现代医院管理制度对医疗质量及医疗效率提出了新的更高要求,强调要不断提高医疗服务质量,提高医院运行效率。为适应现代医院管理的需要,医院必须推进医院质量内涵建设,实现提质增效,提升入院患者体验和满意度。

医疗质量始终是医院赖以生存的核心,一般通过医务人员的技术水平、医疗效果和工作质量等方面来衡量,主要衡量指标包括治愈率、病死率、生存率、平均住院日、病床使用率、病床周转率等[1]。医疗效率是经济效率与社会效益的综合概念,平均住院日或床位周转次数是医院效率评价最重要的指标[2]。手术病人术前平均住院日作为平均住院日的重要组成部分之一,从侧面反映出医院的医疗、护理、医技力量,不仅是衡量医院外科系统临床科室工作效率的重要指标,而且能全面反映医院的经营管理水平。降低患者平均住院日,尤其是术前平均住院日,对患者来说,能有效减少患者住院开销,减轻患者经济负担;对医院来说,医院内部床位使用率大大提高,内部管理流程得到优化,从而提高医院整体管理水平,使现有的卫生资源得到充分利用,产生更大的社会效益。

2 手术患者术前平均住院日基本情况

近年来,随着医学技术的不断进步,出现了内科外科化、外科腔镜化的趋势。除外科需进行手术治疗外,内科也进行了大量的手术及治疗性操作,在一定程度上影响了手术患者的平均住院天数。本文手术患者住院日信息均来自某三甲医院2019年1月病案统计数据。

2019年1月该院共有49个科室实施手术,占全院科室总数的90.74%。实施手术患者共6636人,共完成手术7871人次(因同一患者可进行多次手术,故手术人次一般高于手术人数)。其中,手术人次排名前十的科室分别为耳鼻咽喉科、泌尿外科、心血管内科、乳腺外科一病房、眼科、神经外科、肿瘤内科、妇科、肝胆外科和胰胆外科。耳鼻喉科、泌尿外科、心血管内科,1月手术人数分别为695、381、436人,手术人次分别为702、689、488人次。在患者住院日上,1月全院出院患者13009人,平均住院日7.93天;非手术患者6373人,平均住院日6.78天;手术患者6636人,占出院人数的51.01%,平均住院日9.03天,高于全院平均住院日1.1天,非手术患者平均住院日2.25天。

手术患者的平均住院日以首次手术日期为界,分为术前平均住院日和术后平均住院日两个阶段。该院1月手术患者术后平均住院日5.31天,术前平均住院日3.72天,术前、术后平均住院日时长因疾病及治疗科室的不同而存在差异(表1)。术后平均住院日的时长主要与病种、手术级别、患者状况(包括生理、病理等)、治疗、护理及社会因素等相关,不同科室、不同病种的术后平均住院日时长有一定差距。通过制定有效的预见性医疗和护理方案,采取积极预防或干预措施,可以有效缩短术后平均住院日。而术前平均住院日的影响因素较为复杂,患者从入院到术前这段时间需要完善术前检查、会诊、明确诊断及手术方案等若干步骤,涉及到患者病情、检查情况、医疗水平、医疗资源的配置、医疗流程的设置等多方面。因此缩短术前平均住院日,提升医疗质量及效率需要多方共同努力。

3 手术患者术前平均住院日影响因素分析

3.1 患者因素

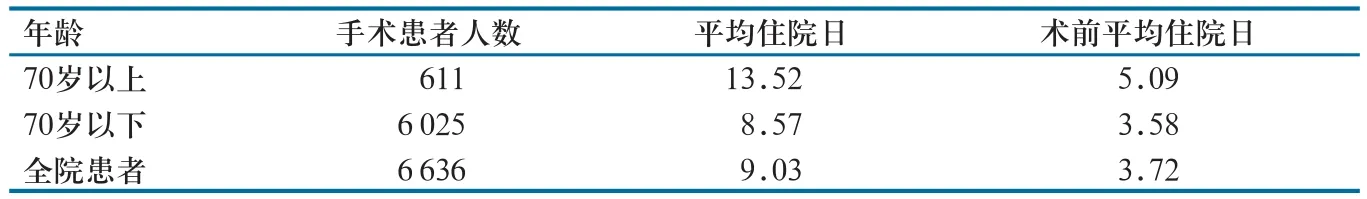

本质上,患者本身情况,如年龄、病情严重程度及其他因素均会影响平均住院日的长短。而病情复杂、多种疾病并存、患者经期等情况则会主要对术前平均住院日产生影响。患者年龄大、病情复杂、并存疾病多会增加术前检查项目,延长术前平均住院日,而患者经期则通过推迟手术时间增加术前住院天数。以患者年龄为例,该院1月共收治70岁以上手术患者611人,70岁以下手术患者6025人,术前术后平均住院日见表2。70岁以上手术患者比70岁以下患者平均住院日高4.95天,术前平均住院日高1.51天。

3.2 手术因素

手术因素是影响患者术前平均住院日最主要的因素,且其影响十分复杂,涉及患者术前检查、手术安排与等待时间、治疗性操作以及日间和急诊手术等。

3.2.1 术前检查。目前该院大部分患者的术前检查全部或部分在住院期间完成,对术前平均住院日影响较大。1月该院院后完成术前检查的患者3808人,占手术患者比例57.38%,术前平均住院日为5.61天;院前完成术前检查的患者2828人,占手术患者比例42.62%,术前平均住院日为1.16天。院后完成术前检查患者的术前平均住院日较院前完成术前检查患者的术前平均住院日多4.45天。而需要院后完成检查患者的术前平均住院日可分为:术前检查医嘱平均完成时间、术前检查项目平均完成时间、平均等待手术时间。术前检查医嘱完成时间是指患者入住病房到医生下完检查医嘱的时间。1月该院完成检查医嘱的平均时长为0.9天。受上、下午办理入院等因素影响,术前检查医嘱基本在01天内完成;术前检查项目完成时间是指医生完成检查医嘱到出具检查报告的时间。1月全院术前检查项目完成的平均时长为1.79天。检查资源包括设备数量、相关工作人员是影响检查项目完成主要因素。当检查患者较多、检查设备数量有限、检查项目时间较长及相关工作人员缺乏时,检查项目完成的平均时长会延长,从而影响术前平均住院日,如ECT、MR、CTU等检查项目完成时间相对较长。

3.2.2 手术等待时间。平均等待手术时间是指患者完成各项术前检查到实施手术之间的时间。1月该院患者等待手术的平均时长为2.92天,占患者术前平均住院日最大比例。平均等待手术时间主要受以下几方面影响:(1)住院患者有自主选择手术医生的权力,这种医疗模式使科室绝大部分手术集中于高技术水平、高资质、高质量、高服务水平的医生。高水平、高资质医生因台数过多往往需要排队等待,而年轻医生的手术机会则相对较少。(2)医生日常需要出门诊、参加学术会议、外出讲学等,每周只能固定12天手术日,若因特殊情况(如经期、手术用血短缺)错过手术日,患者将延长住院时间,等待下个手术日。(3)科室专业趋于细化,医生更倾向于深入发展擅长的领域,多以同类手术为主,患者选择医生范围较小,这也是造成病人等待医生的主要因素之一。(4)手术台次紧缺。虽然通过加强手术室管理、开展新技术等措施提高了手术台的使用效率,但依然满足不了许多科室的需求,待台现象依然存在。(5)个别科室担心病人流失,提前将病人收治入院等待手术,延长了术前平均住院日。

表1 2019 年1月某三甲医院术前、术后平均住院日排名前10科室

表2 2019 年1月某三甲医院70岁以上手术患者(术前)平均住院日

3.2.3 治疗性操作及日间、急诊手术。治疗性操作是以治疗为目的的操作,和单纯手术治疗不同,治疗性操作既可以作为首要治疗方式,也可以作为辅助治疗方式或后续治疗方式,因此一名患者同次入院常可以进行多次治疗性操作。作为广义手术数据统计的一部分,治疗性操作的纳入对术前平均住院日有一定影响[3]。与上述因素不同,日间和急诊手术则降低了患者术前平均住院日,急诊手术的术前平均住院日为0天,日间手术的术前住院日多为0天,少数为1天。完成日间手术和急诊手术数量较多的科室,在一定程度拉低了全院及相应科室的术前平均住院日。

3.3 制度执行因素

一般来说,平均住院日是医院医疗质量与效率的反映,体现了医院的管理能力与管理水平。反之,医院管理水平也会通过各项制度的执行与配合情况影响平均住院日的长短。医院内部的医疗医技工作管理、门诊工作管理、护理工作管理、病案管理、医疗纠纷防范管理等都有非常严谨的制度。只有严格地遵循这些制度来完成工作,才能确保医院工作的有序进行。相反,若是这些制度没有得到有效落实,医院的管理水平也会随之降低,从而影响到平均住院日。此外,若是医院在医疗设备方面配置不合理,对患者手术时间的安排产生影响,无法及时安排手术从而产生不必要的术前等待时间[4]。

3.4 医保政策因素

医保报销政策是影响平均住院日的另一重要因素。在医疗保险方面,我国现行医保报销制度还存在不完善的地方,部分医疗费用仅能在住院治疗的情况下报销,而门诊治疗时则无法报销,这促使患者在无需住院治疗的情况下选择住院治疗,一些择期手术患者为了报销门诊费用采用挂床,从而增加了其术前住院时间[5]。在实际情况中,医生鼓励患者通过住院获得报销的现象常见,成为不必要住院的重要“推手”。

综上,术前平均住院日主要受患者病情、手术类型、手术级别、检查项目、手术医生及手术台次等影响较大,制度执行因素和医保政策因素也有一定影响。由于手术患者病情较重、手术级别高、所需检查项目多、项目完成时间长、后续治疗性操作多、手术医生集中和手术台紧张等因素是目前部分科室平均住院日长的主要原因。要降低患者平均住院日,除制定有效治疗方案和护理方案以缩短术后住院日外,还必须使上述影响因素发力,降低患者术前平均住院日。

4 现代医院管理制度下医疗质量及效率管理对策

4.1 医疗质量及效率存在问题分析

平均住院日,尤其是术前平均住院日作为衡量医疗质量及医疗效率的重要指标之一,对分析我国医院医疗质量及效率存在的问题具有重要意义。该院术前平均住院日情况反映出目前我国医院医疗质量及效率仍然有很大的改进空间。尤其是与国际水平相比,我国医院平均住院日还有很大的缩短空间。另外,我国医院在就医流程优化及信息化管理等方面效率的提升也还有很大空间[6]。我国医院医疗质量和效率管理问题主要表现在以下几方面。

(1)管理者对医疗质量和效率重视不够。我国医院管理者多数出身临床,缺乏管理相关背景知识和教育培训,对医疗质量及效率的认识停留在手术质量层面,而对患者满意度、医院运行效率等认识不足,重视程度不够。

(2)医院诊疗流程不甚规范,科室合作不足。住院流程,尤其是术前检查流程对加快患者流转、提高床位利用率意义重大。而目前术前检查繁琐、重复,科室配合不足严重影响了医院运行效率。

(3)医院质量效率管理体系不健全。合理有效的组织架构是成功进行质量管理的主要条件。尽管目前我国多数医院建立了质量管理组织架构,但功能定位不准,无质量管理目标,相关制度并不健全。

(4)医院质量效率信息化建设不足。目前我国各医院已经开始了不同程度的信息化探索,但信息化建设尚存在数据资源难以共享、质量管理与信息化建设难以协调的问题。

4.2 有效缩短住院日提高质量与效率的对策

4.2.1 始终以病人为中心,树立科学理念。以病人为中心的思想和行动应贯穿于医院各项活动的全过程,把方便病人、有利于病人作为一切工作的出发点[7]。医院管理者应转变观念,树立科学的包含医疗技术、服务质量、医疗费用和管理质量的全方位、系统化的“大质量观”;加强对临床科室医务人员的教育,提高其缩短平均住院日、提升质量与效率的自觉性与积极性。各级管理者及医务人员必须认识到缩短平均住院日是提高医院效率与效益,提升医院形象,维护患者切实利益的重要手段。

4.2.2 优化医院诊疗流程,加强科室合作。诊疗流程涉及病人的术前检查、手术、术后护理、出院等一系列环节。优化诊疗流程,尤其是住院流程,需要加强科室合作,合理调配医疗资源,进一步提高医院综合诊治能力。医院管理者应采取必要措施缩短患者平均住院日,缓解临床科室的超负荷工作状态,解决床位紧张问题,提供高质量的医疗水平与良好的就医环境[8]。在术前检查阶段,大力开展入院前检查缩短术前平均住院日,严格控制术前检查时间,保证病人早日诊断,早日手术;在手术安排中,做到合理排台,减少患者手术等待时间。提升手术台使用效率,大力开展择日住院手术或日间手术,避免无效住院;做好术后护理,提高护理质量,缩短术后住院时长。

4.2.3 实施医院绩效管理,提高综合能力。进一步完善医院各项管理制度,建立以缩短术前平均住院日为中心的综合目标管理责任制和绩效管理制。医院管理部门和各科室应每年初就科室制定全年绩效计划,包括日常工作计划、目标管理计划和项目管理计划。计划中不仅包含全院的平均住院日控制标准,而且还包含各专科平均住院日控制标准。术前平均住院日作为绩效考评的重要指标,根据专科特点和近3年各科室术前平均住院日指标,设定各科室的达标值。对不达标的科室,切实找出影响病人术前住院时间的因素,以制定相应的对策,采取有效的措施,将术前平均住院日严格控制在合理的范围内。

4.2.4 加强医院信息建设,建设智慧医疗。将信息化建设与医院质量效率管理相结合,通过构建医院智慧服务分级评估标准体系,推动医院运用智能化、信息化手段,提高医疗质量和效率,提升精细化、信息化管理水平。通过信息化建设,不断完善医院管理信息系统,逐步实现辅助科室——临床科室间检查结果(放射影像、检验、超声、病理等)的实时报告[8-11]。开展住院前预约检查,有效地缩短患者住院期间、术前及术中等候检查结果的时间,以此实现医疗质量及效率的提高及患者满意度的提升。

4.2.5 加快落实配套政策,发挥政策合力。改革完善医保政策与制度,尤其是住院患者院前检查医保报销政策,使出院患者的术前平均住院日得到有效降低,床位使用效率进一步提升。此外,加强医保报销环节的审查,严格规范报销范围,对于不应当选择住院治疗的费用不予报销。