山西省县域节水型社会达标建设研究

2019-08-01杨士荣王瑞萍2李小牛

杨士荣 王瑞萍2 李小牛

(1.山西省水利水电科学研究院,山西 太原 030002;2.山西省太原市小店区水资源管理委员会办公室,山西 太原 030032)

山西省地处华北地区西部,黄土高原东翼,为全国重要煤电基地。全省总面积为156271km2,其中海河流域面积占37.8%,黄河流域面积占62.2%。山西省地处中纬度大陆性季风区,全年降水量大部分集中于夏季。水资源年内、年际丰枯悬殊,且有出现连枯、连丰及发生较大干旱周期的特点。山西水资源主要来源于降水,根据山西省第二次水资源评价,1956—2000年系列多年平均降雨量为508.8mm,多年平均水资源总量为123.80亿m3,其中地表水资源量86.77亿m3,地下水资源量84.04亿m3,河川基流量(重复水量)47.01亿m3。山西省人均水资源量381m3,不及全国人均水资源量的1/5;亩均水资源量180m3,仅为全国亩均水资源量的10.6%,山西属于水资源极度匮乏的省份之一。

山西省政府十分重视水资源的合理调配和有效利用,实施最严格水资源管理制度,充分贯彻新时期的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针,在机制体制建设、制度建设、工程建设和管理保障等方面取得了显著成绩,作为全国节水型社会试点的太原、晋城、侯马和阳泉起到了典型带动作用。目前山西仍然存在资源型缺水、污染型缺水、水工程滞后、地下水超采、采煤破坏含水层和岩溶大泉断流等水生态环境问题,水资源节约与保护工作应向领域更广阔、技术更先进、管理更精细、机制更健全、制度更完善、责任更明确、资金更充足、补偿更落实的方向发展,在水资源极端匮乏的山西省开展县域节水型社会达标建设工作是十分必要的。

多年来,世界各国节水管理的政策法规体系和节水技术体系在实践中不断完善。在节水政策法规、节水宣传教育、节水设施建设和非传统水源利用方面,美国、澳大利亚和以色列等国家均有值得借鉴的先进经验。我国的节水起源于20世纪60年代初,节水工作已经历了强制发展、自律发展和自觉发展3个阶段,自2004年起,以贫水地区张掖和富水地区绵阳为代表的地区拉开了开展全国节水型社会试点工作的序幕,到“十二五”末,全国共完成了100个节水型社会的试点建设工作,起到了典型带动作用,并积累了宝贵的经验。2017年开始,水利部印发了《水利部关于开展县域节水型社会达标建设工作的通知》(水资源〔2017〕184号),在全国范围内开展县域节水型社会达标建设工作,其考核指标更加具体和严格,对各个试点县(市、区)政府来说是相当大的挑战。

1 山西省县域节水型社会达标建设布局现状

1.1 山西省县域节水型社会达标建设布局

为深入贯彻节水优先方针,落实2017年中央一号文件和水利部关于创建县域节水型社会达标建设的通知要求,全面推进山西省县域节水型社会达标建设工作,山西省水利厅以晋水节水〔2017〕194号文件下发了《山西省水利厅关于开展县域节水型社会达标建设工作的通知》,选择具有专门的节水管理机构、近两年最严格水资源管理考核成绩优良和双控节水指标达标的县(市、区),分批布局,自2018年开始三年内实施县域节水达标建设的县(市、区)共48个。山西省水利厅又以晋水节水〔2018〕71号文件下发了《山西省水利厅关于做好第一批县域节水型社会达标建设工作的通知》,2018年,山西省开展第一批共16个县(市、区)的县域节水型社会达标建设工作,要求各县(市、区)加强政府主导、部门联动、全民参与、建管并重、政策保障,坚持因地制宜、分类实施、突出重点、强化落实,提升县域节水型社会建设水平。

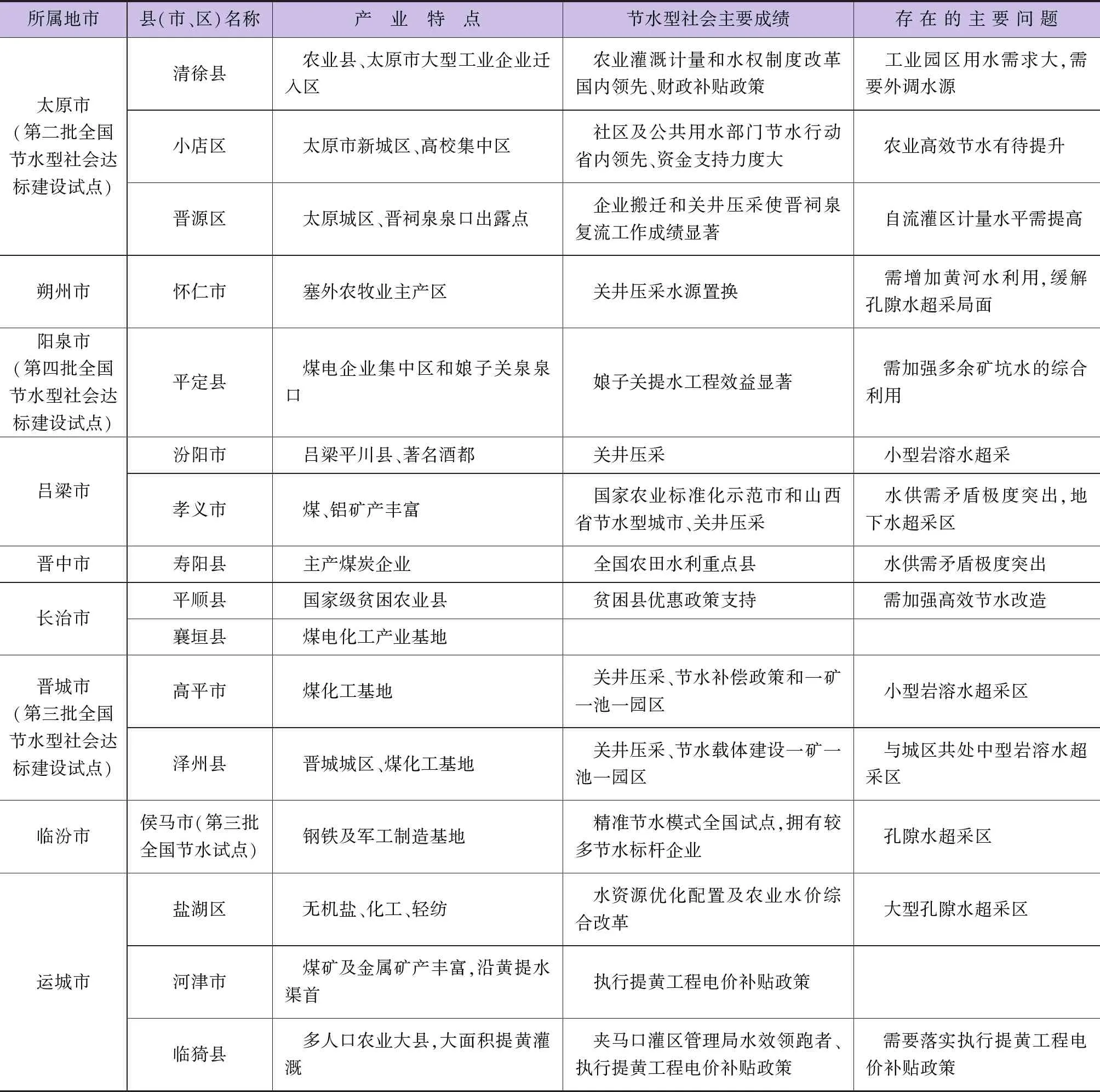

1.2 山西省2018年县域节水型社会达标建设试点县(市、区)的现状

山西省2018年度第一批县域节水型社会达标建设的16个县(市、区),涉及9个地市,其中所属的太原市、晋城市、侯马市(县级)和阳泉市分别为第二批、第三批和第四批全国节水型社会达标建设试点。16个县(市、区)在现状基准年(2017年)的基本情况见表1。

2 实施县域节水型社会达标建设对策

通过对16个县(市、区)现状基准年(2017年)节水型社会建设水平进行分析,存在的问题主要包括:节水型载体建设进展缓慢、节水制度不够完善、部门之间难以协调、部分县域的地下水超采及岩溶大泉断流等。通过分析每个县(市、区)现状的基本情况,找出各自存在的问题,如何解决问题是2018年县域节水型社会达标建设的重点内容。

2.1 形成政府主导、部门联动、全民参与的县域节水型社会建设格局

a.成立由政府牵头,发改、财政、水利、资源、环保、农业、工信等相关职能部门参加的县域节水型社会达标建设领导组,全面负责组织协调和指导达标建设工作。

表1 节水型社会试点县(市、区)2017年基本情况

b.明确各成员单位的责任分工,建立组织协调工作制度,推行节水型社会达标建设目标责任制,层层落实,做到目标明确、任务具体、责任到人、奖罚分明,确保目标全面完成。

2.2 政府组织编制县域节水型社会达标建设实施方案

《县域节水型社会达标建设实施方案》主要内容为:围绕县域节水型社会达标建设的考核指标,总结县(市、区)现状基准年(2017年)节水型社会建设各项指标达到的水平,提出各县(市、区)在机制体制建设、水源利用、用水总量控制、工农业城市节水工程实施状况及投资保障情况等各方面存在的主要问题,通过查漏补缺对2018年实施的主要任务进行合理的布局。

2.3 政府牵头实施《县域节水型社会达标建设实施方案》布局的主要任务

山西省县域节水型社会达标建设的主要任务包括加强管理完善制度、农业节水工程建设、工业节水工程建设、城镇生活节水工程建设、节水载体建设、非常规水源利用建设、地下水超采区综合治理和岩溶大泉保护等。

2.3.1 加强管理,完善制度

2.3.1.1 用水定额管理和计划用水

各县(市、区)贯彻落实《国务院关于实行最严格水资源管理制度的实施意见》(国发〔2012〕3号)、《山西省人民政府关于实行最严格水资源管理制度的实施意见》,制定水资源消耗总量和强度双控行动方案,完善定额管理和计划用水制度。

在水资源论证、取水许可审批和节水载体评选认定时,严格执行《山西省水资源管理条例》《山西省节约用水条例》《山西省泉域水资源保护条例》《山西省人民政府关于加强地下水管理与保护工作的通知》(晋政办法〔2015〕123号)等有关规定。地下水超采区和岩溶大泉重点保护区执行有关禁止和限制要求,取水水源和水量服从项目所在区域水资源配置的要求,取水指标符合《山西省用水定额》(DB14/T 1049—2015)要求。各县(市、区)依法实施用水户取用水计划申报和计划下达工作,在统筹协调、合理配置水资源的基础上,保障各方的用水权益,满足重点区域和领域的用水需求。用水计划下达的总量,不突破区域最严格水资源管理“三条红线”考核总量和取水许可总量控制指标。

通过完善用水定额管理和计划管理制度,使水资源配置、节约和保护有法可依、有章可循,为加强水资源的节约、保护和管理,推进节水型社会建设提供有力保障,使得县域节水管理水平不断提高。

2.3.1.2 农业水价综合改革

根据《国务院办公厅关于推进农业水价综合改革的意见》(国办发〔2016〕2号)文件精神,山西省人民政府办公厅出台了《关于推进农业水价综合改革的实施意见》(晋政办发〔2016〕147号),山西省发展和改革委员会下发了《关于建立健全农业水价形成机制的通知》(晋发改商品发〔2018〕666号),各县(市、区)也编制并发布《县(市、区)农业水价综合改革试点实施方案》。各县(市、区)农业水价改革的主要内容是在一定灌溉面积上首先完成灌区斗口计量设施建设,并将进行初级水权分配。清徐县在全国率先实施了将全县水权分配到县、乡、村和用水单元四级分配,侯马市2010年出台《侯马市水权交易市场建设与管理工作指导意见》,高平市也出台了《高平市用水指标交易管理办法》。

通过完善供水计量设施、建立农业水权制度、加强农业用水需求管理等,实施农业节水精准补贴,能有效提高农业灌溉用水效率和效益。

2.3.1.3 居民用水阶梯水价

《山西省节约用水条例》《太原市城市节约用水条例》、各地市及县(市、区)的《节约用水管理办法》均对实行居民用水阶梯水价进行了有关规定,孝义、清徐和寿阳等一些县区还发布了《关于调整自来水供水价格的通知》,在收取居民用水水费的过程中,全省各个县(市、区)均能执行居民用水阶梯水价政策。

实行居民生活阶梯水价,能充分发挥价格机制在水资源配置中的调节作用,提高社会各方节水意识,引导节约用水。

2.3.1.4 非居民用水超定额累进加价

《山西省节约用水条例》《关于印发山西省水资源税改革试点实施办法的通知》(晋政发〔2017〕60号)、山西省发改委和山西省住建厅《关于加快建立健全城镇非居民用水超定额累进加价制度的实施意见》(晋发改商品发〔2018〕413号)、《太原市城市节约用水条例》、各地市及县(市、区)的《节约用水管理办法》均有关于实行非居民用水超定额超计划累进加价的相关规定,全省各个县(市、区)在收取水费和水资源税(费)时基本能执行非居民用水超定额超计划累进加价制度。

建立健全非居民生活超定额超计划累进加价制度,有利于充分发挥价格机制在水资源配置中的调节作用,对促进水资源可持续利用和城镇节水减排,推动供给侧结构性改革,推进绿色发展具有十分重要的意义。

2.3.1.5 水资源费征收

全省各县(市、区)在水资源费征收方面,强化执法宣传和落实工作,2017年12月前依据《关于促进节约用水调整我省水资源费征收标准的通知》(晋价商字〔2008〕406号),做到了依法应收尽收。自2017年12月1日起,全省实施水资源税试点改革,各县(市、区)水行政主管部门与所在县(市、区)地税局积极对接,对2017年度用水部门取用水量进行了核准,2018年全年取水部门做到了自主申报纳税。

依法实行水资源税的足额征收,在税收杠杆的调节作用下,使得用水户的节水意识普遍提高,对于调节用水需求、抑制地下水开采、倒逼用水户积极节水具有现实意义。

2.3.1.6 节水“三同时”制度

节水“三同时”是节水管理工作的龙头,落实节水“三同时”制度是实施县域节水型社会达标建设的重要内容,也是实施节水型社会建设工作的关键环节。

《山西省节约用水条例》《太原市城市节约用水条例》、各地市及县(市、区)的《节约用水管理办法》对节水“三同时”均有相应规定,大部分县(市、区)也出台了《节约用水“三同时”管理办法》。新建、改建、扩建项目节水设施,做到了同时设计、同时施工和同步运行,节水措施包括废污水收集回用设施、计量设施、节水管理制度等。

2.3.2 农业灌溉节水

农业灌溉节水措施贯穿于输水、灌水、计量和管理等方面,各个县(市、区)在灌区的节水技术改造工作方面取得了显著成绩,但农业灌溉计量工作还有待进一步提升。小店区、寿阳县等均在2018年实施了农业灌溉计量设施的补充工作;清徐县在全国超前使用IC卡取水、一体化测控闸门等先进计量方式;侯马市井灌区采用自动化监控传输系统计量。农业灌溉计量的方式包括水表、流速仪、量水堰、IC卡取水和自动化监控系统等,提灌工程和井灌工程还有采用以电折水的方式计量。

在山西省,农业是用水的第一大户,也是开展节水型社会达标建设的主战场,实施农业节水建设,节水效益将更加显著。

2.3.3 工业节水

全省各县(市、区)的工业企业,做到了计量设施全覆盖,普遍做到了三级计量,山西北方风雷侯马分公司做到了五级计量,计量的水量作为水费和水资源税缴纳的依据。工业取水计量的方式包括水表、超声流量计和流速仪等,计量设施均得到有资质部门的质量认证。

加强企业用水过程中的节水工艺技术改造,优先使用非传统水源,完善工业用水计量,对于降低企业生产成本、提高企业节水效益具有积极作用。

2.3.4 居民生活和公共用水部门节水

2.3.4.1 管网漏损率

依据《城市供水管网漏损控制及评定标准》(CJJ 92—2016),当地住建部门、自来水公司等提供统计证明材料,各县(市、区)的城市管网漏损率基本达到了县域节水达标建设的考核要求,一级10%,二级12%。清徐县、小店区、孝义市等均在2018年实施了城市管网雨污分离改造工程建设。

2.3.4.2 居民和公共用水部门节水

全国节约用水办公室提出、国家质量监督检验检疫总局批准发布的《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》和《坐便器用水效率限定值及用水效率等级》两项国家强制性水效标准,已于2011年7月1日起正式实施。《山西省节约用水条例》《山西省城市供水和节约用水管理条例》等对居民小区和公共用水部门均规定用水单位和个人应当按照有关规定安装使用质量合格的节约用水设备和器具。

城市居民生活和公共生活通过管网改造、实行分质供水,对于降低跑冒滴漏损失、节约新鲜水资源起到积极作用。

2.3.5 再生水利用

2.3.5.1 城市污水处理回用、再生水利用

各县(市、区)污水处理厂处理后的再生水可回用于生活杂用、工业企业、河道外生态、农业灌溉和回补河道等用水,各个县(市、区)的城市污水再生水回用率均满足县域节水型社会达标建设的回用率要求。不同的回用部门对水质有不同的要求,水质标准执行《再生水水质标准》(SL 368—2006),河道内生态补水水质满足河流水功能区水质目标的要求。

2.3.5.2 矿坑水回用

山西大多县域产业以煤焦为主,涌水系数大的煤矿,除了企业自身回用外,多余矿坑水经处理后可用于其他用户:生活杂用水、工业企业用水、农业灌溉用水、河道外生态用水等,若仍有多余需根据《山西省节约用水条例》规定达到地表水Ⅲ类水标准排放。

2.3.5.3 雨洪水利用

推广雨水集蓄利用技术,在农村地区推广水窖、水池、水塘等小型雨水集蓄工程,解决人畜饮水和旱作补充灌溉。另外,清徐、侯马、孝义等县(市、区)的工业企业、城市居民小区和公共用水部门均有雨水收集利用设施。

加大城市污水处理回用力度,充分收集雨水和采煤多余矿坑水,对于节约用水、减少水生态环境的污染和促进水生态文明建设具有积极作用。

2.3.6 节水载体建设

节水载体是各县(市、区)2018年实施节水型社会建设的最主要内容之一,节水载体创建的程序为:政府发文件开展节水载体创建工作→用水部门自主申报→按严格标准组织评选认定→政府公布创建结果名录。

2.3.6.1 节水型企业创建

在钢铁、纺织、造纸、火电、化工、食品和石油7个重点行业进行节水型企业创建工作。节水型企业的要求是符合国家产业政策相关要求,符合节水型企业相关标准,满足节水型企业基本要求的各项条件,符合单位产品取水量、水重复利用率、用水漏损等各项具体技术考核要求。

2.3.6.2 节水型公共用水部门

公共机构节水型单位建设标准由节水技术标准和节水管理标准两部分组成。技术标准包括水计量率、节水器具普及率、人均用水量、用水器具漏失率、中央空调冷却补水率和锅炉冷凝水回收率。节水管理由规章制度、水量统计、节水技术推广与改造、管理维护、非常规水源利用和节水宣传组成。

2.3.6.3 节水型居民小区创建

节水型居民小区创建对象为有物业的统一供水的新建居民小区。评选指标包括居民人均月用水量、家庭用水计量率、家庭节水器具普及率、公共用水计量率、公共用水实施漏水率、公共参与、用水管理、实施管理和非常规水源利用。

节水载体建设的作用主要体现在节水方面树标杆、对标一流和典型带动等方面。

2.3.7 地下水超采区综合治理和岩溶大泉保护

山西省部分县(市、区)存在浅层孔隙水和岩溶水超采的现象,个别岩溶大泉还出现了断流。近年来,各地政府投入大量资金采取搬迁、停产、限批取水和关井压采水源置换等措施,地下水超采问题有所缓解,岩溶大泉水位有所回升,但地下水保护和岩溶大泉复流任务仍然艰巨。

地下水超采区综合治理和岩溶大泉的保护工作,有利于缓解地下水超采问题,使断流和濒临断流的岩溶大泉早日复流。

2.3.8 节水宣传常态化和全民节水意识提高

各县(市、区)将节水宣传常态化,投入专项资金,利用各种场合,采用不同方式开展节水宣传教育活动。如“世界水日”“中国水周”和“全国城市节约用水宣传周”等专项宣传活动,用媒体、交通工具、互联网、文艺活动、知识竞赛等丰富多彩的方式进行宣传。通过电话、网络等方式进行公众节水意识问卷调查,大多数调查对象具有良好的节水意识。

节水宣传是全民参与的长期行为,是不断提高全民节水意识的重要举措之一。

2.4 其他

将节水标杆、节水补偿财政政策和高效节水灌溉水平作为辅助加分项,为进一步推动节水型社会达标建设提供支撑。

2.4.1 节水标杆

2012年,侯马市的北方风雷和平阳重工被评为第一批节水型企业。2019年,临猗县的夹马口灌区被水利部公布为全国水效领跑者灌区。2016年,小店区的山西省水利水电科学研究院实验基地被山西省水利厅和山西省教育厅命名为青少年节水教育基地。

树立节水标杆对于推动全社会节水,起到了典型示范作用。

2.4.2 节水财政补偿政策

清徐县出台《清徐县农业水价综合改革试点区农业灌溉用水节水奖励办法(试行)》;高平市以会议纪要的形式决定并实施财政专门拨款对农业灌溉水价进行补偿;孝义市和小店区在财政资金方面也加大了节水投入和补偿力度。

节水财政补偿政策,是推动节水型社会建设的有效手段之一。

2.4.3 高效节水灌溉率

各县(市、区)的高效节水灌溉率基本达到或超过40%。山西省应继续挖掘农业节水的潜力,不断加大农业灌溉高效节水建设的力度。

3 山西省县域节水型社会达标建设的成效

山西省通过2018年对16个县(市、区)实施县域节水型社会达标建设工作,使各县(市、区)在机制体制建设、制度建设、工程建设、管理措施等方面都有所提升和突破,使县域政府部门更加重视,部门协作更加顺畅,同时提高了居民自觉节水意识。

山西省实施县域节水型社会达标建设,有利于县域的水资源优化配置,对提高用水效率、缓解地下水超采、减小采煤对水生态环境的破坏起到技术支撑作用。县域节水型社会达标建设工作,为全面推动全省节水型社会建设工作起到了积极作用。节水型社会建设是一个只有起点没有终点的长效行为,今后应加大资金投入和补偿力度,完善制度建设和实施节水科技不断创新。