视力低常的学龄前儿童屈光不正的分布规律研究

2019-07-15任芝莉

任芝莉

广州市花都区人民医院眼科,广东广州 510800

现阶段来看,视力问题是学龄前儿童较为常见的健康问题之一[1]。我国视力异常发生率近年来呈现低龄化发展趋势,视力问题普遍影响到学龄前儿童的健康成长,继而引起人们的广泛关注[2]。处于学龄前儿童如果受到异常的眼部刺激,就会对其视力发育造成不同程度的影响,同时视力问题会给学龄前儿童带来一定的心理障碍,容易让患儿产生自卑等不良的心理情绪,从而不愿与其他儿童玩耍,易孤僻,学龄前儿童视力发育异常的主要原因是:屈光不正。良好的视力能够让学龄前儿童顺利地阅读和写作,学龄前儿童是视力发育成熟的最为关键时期,也是视力异常发生的活跃时期,因此必须及时到相关眼科医院进行常规检查,若发现学龄前儿童的视力异常问题,加以针对性措施干预,最终能够纠正大部分学龄前儿童的视力异常问题,从而提高患儿的生活质量。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选 取 本 院 随 机(在2015 年1 月~2017 年1月)搜集的120 例(120 眼)视力低常的学龄前儿童(3 ~6 岁)。120 例学龄前儿童中有80 例女童、40例男童;3 岁儿童有64 例(56 例男童、8 例女童)、4 岁儿童有20 例(8 例男童、12 例女童)、5 岁儿童有20 例(8 例男童、12 例女童)、6 岁儿童有16 例(8例男童、8 例女童)。

1.2 方法

120 例视力低常的学龄前儿童在检查之前均由老师教会如何对视力表加以正确手势表达,从而提高配合度。对3 ~4 岁学龄前儿童采用图形视力表检查方法,对5 ~6 岁学龄前儿童采用对数视力表检查方法,使用5 分记录法来检查3、4、5、6 岁学龄前儿童的视力检查结果。对异常视力者采取Suresight 手持式自动验光仪屈光检查方法(测 量范 围 球 镜+6.00D ~-5.00D,柱 镜 ±3.00D,测量工作距离为 35cm,每次测量结果为 5 ~8 次读取平均数值)。

1.3 诊断标准

视力低常[3]:3 岁儿童远视力<0.6、4 岁儿童远视力<0.8;散光眼[4]:同一眼两条子午线屈光度大于或者等于0.5D;弱视[5]:3 ~5 岁儿童视力正常下限为0.5, 6 岁以及6 岁以上儿童视力正常下限为0.7,最大矫正视力低于上述下限则为弱视或者双眼视力相差2 行或者2 行以上为弱视。正视眼[6]:-0.25DS(屈光度)~+0.50DS ;轻度近视[7]:≤- 3.0DS;中 度 近 视[8]:- 3.25DS ~- 6.0DS;高 度 近 视[9]:6.25DS ~- 10.00DS;重度近视[10]:>- 10.00DS;轻度远视[11]:≤+3.00DS;中 度 远 视[12]:+3.25DS~+5.00DS ;高度远视[13]:>+5.00DS。

1.4 统计学方法

本研究所有数据皆应用SPSS18.0 进行分析,其中,呈正态分布的计量资料以()表示,非正态分布的计量资料以M(QR)表示(即中位数)。两两比较时采用q 检验,屈光不正性弱视、屈光参差性弱视、斜视性弱视等计数(%)资料进行χ2检验,P <0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 不同年龄组视力低常率比较

3 岁学龄前儿童视力低常率为50.00%(60/120),4 岁学龄前儿童视力低常率为16.67%(20/120),5 岁学龄前儿童视力低常率为16.67%(20/120),6 岁学龄前儿童视力低常率为16.67%(20/120),4、5、6 岁学龄前儿童视力低常率比较差异无统计学意义(P >0.05),3 岁学龄前儿童视力低常率显著高于4、5、6 岁学龄前儿童(P <0.05)。

2.2 不同年龄组视力低常眼病分布律分析

3 岁学龄前儿童在屈光不正、远视、近视等方面的出现率明显高于4、5、6 岁学龄前儿童(P <0.05);而3、4、5、6 岁学龄前儿童混合散光的发生率无统计学差异(P >0.05),见表1。

表1 不同年龄组视力低常眼病分布律分析[n(%)]

2.3 视力低常的学龄前儿童弱视检出率分析

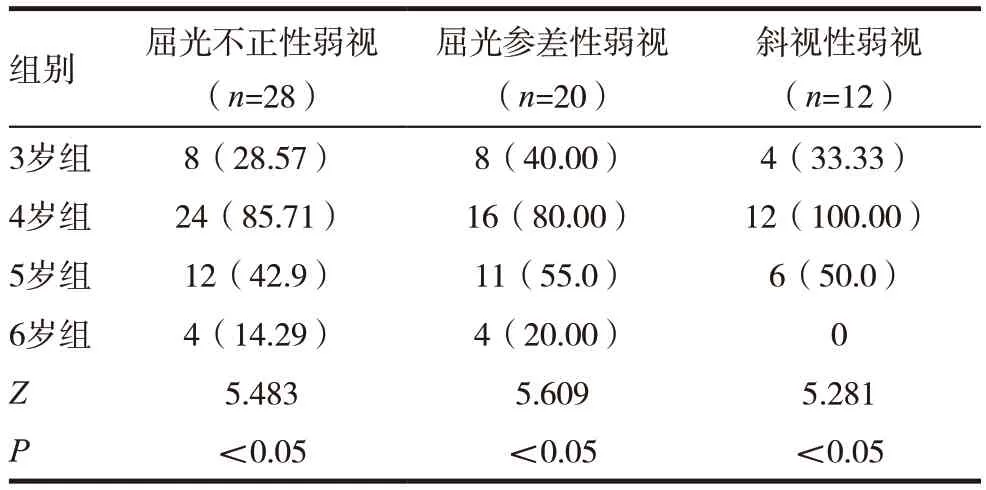

120 例视力低常的学龄前儿童中共检出60 例弱视儿童,占50.00%(60/120),28 例屈光不正性弱视、20 例屈光参差性弱视、12 例斜视性弱视),3、4、5、6 岁学龄前儿童的弱视检出率具有统计学意义(P <0.05),见表2。

3 讨论

目前,我国对如何准确可靠的对学龄前儿童进行视力检查的年龄以及视力异常的判断标准尚未统一,但临床已经确定年龄是影响视力的重要因素,而视力低常和视力异常并不完全相同,视力低常分两方面:(1)生理性:由于学龄前儿童发育尚未成熟因此会出现视力低常的情况,属于正常现象;(2)病理性:一般归结为视力异常。目前临床上对出现视力低常情况归纳为生理性。根据相关资料研究结果显示,我国近视眼人数已经接近5.26亿人,位于世界近视人数首位[14-15]。学龄前儿童视力异常发生率高达20.32%左右,近视眼患病率高达6.36%[16-19]。对学龄前儿童开展视力筛查能够及时发现视力异常,继而保护学龄前儿童的视力健康。本文研究结果显示,4、5、6 岁学龄前儿童视力低常率比较无明显差异(P >0.05),3 岁学龄前儿童视力低常率显著高于4、5、6 岁学龄前儿童(P<0.05)。从上述研究数据不难看出,年纪越小的儿童,视力异常发生率就越高,年纪越大的儿童,视力异常发生率越低。基于此,早期发现异常视力儿童者,需进行早期针对性矫正治疗,继而提高学龄前儿童的视力[20]。

表2 视力低常的学龄前儿童弱视检出率分析[n(%)]

本文研究结果显示不同年龄组视力低常眼病主要分布在屈光不正、远视、近视以及混合散光等方面,各组数所占比例差异有统计学意义(P <0.05),其中3、4、5、6 岁学龄前儿童屈光不正率比较差异无统计学意义(P >0.05),6 岁学龄前儿童远视率、近视率显著低于3、4、5 岁学龄前儿童(P <0.05),3、4、5、6 岁学龄前儿童混合散光率比较差异无统计学意义(P >0.05)。从上述研究数据不难看出,屈光不正是导致学龄前儿童视力低常的主要发生因素,屈光不正主要以远视为主,此次结果与文献结论相一致,儿童由于远视的调节能力较强,所以在临床上极少会出现视疲劳现象,家长也极易忽略此问题。若这些儿童未能得到及时有效的治疗,从而容易导致弱视、斜视以及屈光不正等,尤其是远视会对儿童的视觉发育造成一定的影响,亦是使儿童出现斜弱视的主要原因。3、4、5、6 岁学龄前儿童的眼屈光状态多为远视。随着学龄前儿童年龄的增长,儿童远视发生率呈现逐年降低发展趋势。

本文研究结果显示120 例视力低常的学龄前儿童中共检出60 例弱视儿童,占50.00%(60/120,28 例中屈光不正性弱视、20 例屈光参差性弱视、12例斜视性弱视),3、4、5、6 岁学龄前儿童的弱视检出率差异有统计学意义(P <0.05)。从上述研究数据不难看出,4 岁学龄前儿童的弱视发病率显著高于6 岁学龄前儿童,3 岁学龄前儿童和5 岁学龄前儿童的弱视发生率无明显差异。因此,需要相关工作人员严格考虑年龄方面的因素加以准确判断,避免出现误诊为弱视的情况出现。

综上所述,3 ~6 岁学龄前儿童年纪越小视力越差,年纪越大视力越好;屈光不正分布规律显示3 ~6 岁学龄前儿童远视是视力低下的主要发生原因。