基于共时研究的树木崇拜类型探析

2019-07-11王瑞雄

王瑞雄, 李 飞

(北京林业大学人文社会科学学院)

目前学界对树木崇拜甚至植物崇拜的研究,可以分为两大类,即文献研究与调查研究。前者主要从文献角度,针对某些文献典籍以及考古实物等,探讨其中相关树木崇拜的表征、观念与流变。后者则以人类学、民俗学实地调查为主,较多分析某些少数民族地区的树木崇拜现象。实际研究中,学者们更多关注的是具体文化表征及民俗分析,还较少有对树木崇拜乃至植物崇拜的不同类型作出划分,神树崇拜、树神崇拜、林神(山神)崇拜三者还处于混淆状态。由此,对树木崇拜各种不同表征下的类型化分析的缺失,导致对树木崇拜的不同类型背后的不同观念的忽视,或被笼统以所谓“万物有灵论”加以框定。本文希望能够从崇拜对象的角度,尽量澄清这三者的不同,梳理不同类型树木崇拜的结构、形式和观念。

一、神 树

关于树木崇拜的文献记载和调查报告汗牛充栋,本文不刻意回避某种类型的材料,但以中国古代文献为主。在相关的许多研究中,经常被使用的概念是“神树崇拜”和“树神崇拜”,但两者往往被当作一个概念的不同表述来使用。如王廷洽的《中国古代的神树崇拜》一文,标题用“神树崇拜”,而正文第一段则以英国学者J.G.弗雷泽的《金枝》开篇,称该书记录了世界各地的“树神崇拜”,并列举了中国古代如魏武帝伐树出血等记载。可惜的是,在接下来的文章中,该文所主要引述的则又是《山海经》中对“神树”的记载[1]23-27。很显然,本书中的“神树”和“树神”被混淆了。

而不死树,也见于多种典籍,如《山海经·海外南经》记载:“不死民在其东,其为人黑色,寿,不死。”[2]127而其不死的缘由,郭璞的注解则说“有员丘山,上有不死树,食之乃寿,亦有赤泉,饮之不老”[2]197。在《山海经·大荒南经》中又说“有不死之国,阿姓,甘木是食”[2]180,郭璞注释说,“甘木即不死树,食之不老”[2]370。可见,不死树并非树本身不死,当然也不是一定死,只是文中并未言明树本身死不死。之所以名为不死树,可能仅仅是因为其果实能够让食之人不死,这是一种功能神异的树。

事实上,以上这些材料在各种讨论树木崇拜的论文中基本都会被引述到,本文无意在此罗列更多的材料,而仅想指出这些被“崇拜”的树木之间的共性。可以看到,以上这些神树,实际上只是一种神异或神圣的树木,要么可以载日,要么可以通天,要么具有神奇的功能。总而言之,其自身并没有通灵,没有被拟人化,而是工具性的存在物。只是一种神奇的、非凡的工具罢了。也就是说,这当然是一种“神树”。

二、树 神

“树神”则不同。树神意味着此树木有了灵魂,有了自我意识,并且能够表达。弗雷泽在《金枝》中讨论“树神”时使用的是“tree-spirits”一词[4]1231,“spirits”则有“灵魂”“精灵”“情绪”“精神”“神灵”等含义。因而他所谓的“树神”,亦可翻译为“树灵”,是指树木是有生命的,这种生命指的是“它们跟人一样有灵魂”[4]189,而“如果树有生命,它们一定有感觉,于是要砍倒它们就成了一种精妙的外科手术,必须尽量轻柔,以安抚受难者的情绪,否则他就会震怒并惩罚这漫不经心笨手笨脚的操作者”[4]191。由此可见,“树神”是像人一样,既有身体,又有灵魂的树,由于有灵魂,从而有感觉,有情绪,所以会流血,会痛苦,会怒号。

如果将“神树”与“树神”的相关材料加以比较,会更明显地发现两者的不同。实际上,在关于“树神崇拜”的故事中,伐树出血是一个著名的类型。如魏武帝伐树出血的记载,见于多种史书,《宋书·五行志三》记述:“汉献帝建安二十五年正月,魏武帝在洛阳,将起建始殿,伐濯龙祠树而血出。又掘徙梨,根伤而血出。帝恶之,遂寝疾,是月崩。盖草妖,又赤祥也。是岁,魏文帝黄初元年也。”[5]937这样一条记载也被频繁征引。

何长文认为,“在先民的宗教观念中,血是生物灵魂的具像表现,是生命存在的支撑,亦是生命再生能量的体现。《黄帝内经·灵枢》:‘中焦受气取汁,变化而赤,是谓血。’又‘血者,神气也’。《黄帝内经》对‘血’的解释既是医学的,又是宗教学的。”[6]83-87由于上古巫医观念仍然残留于后人对世界的理解中,因而“伐树出血”之“血”,应当被视为“树”之“灵魂”的具象化。

又《幽明录》记载,“曲阿虞晚所居宅内有一皂荚,大十余围,高十余丈,枝条扶疏,阴覆数家,诸鸟依其上。晚令奴斫上枝,因堕殆死。空中有骂詈者曰:‘晚!汝何意伐我家居?’”[7]93-94显然,这里的喝骂者,要么是皂荚树的灵魂,要么是居住于皂荚树上的精怪神灵。

弗雷泽在讨论“树神崇拜”时,也提到“中国书籍甚至正史中有许多关于树木受斧劈或火烧时流血、痛哭,或哀号的记载”[4]191。我们认为,弗雷泽既然提到了中国史籍,不可能没有听闻过中国古代关于“神树”的记载(如上文涉及的内容),但他却仅仅提到了被本文视为“树神”的材料,可见,他想讨论的仅仅是“树神”或者“树灵”。当然,弗雷泽也没有明确提出要区分“神树”与“树神”。但我们认为,这一区分是必要的。因为“树神”意味着,此处的树木拥有自我意识,或某种像人一样可感到痛苦快乐的能力,这是一种严格意义上的泛灵论,至少是泛灵论思维的残留。可见,“树神”与“神树”最大的区别,是是否拥有灵魂,是否拥有自我意识,从这一点可以看到,“神树”是工具性的存在,而“树神”是人格化的存在。

三、林 神

当“神树”与“树神”被区分开以后,还需要探讨的是“林神”。“林神”是一种特殊的树神,在弗雷泽那里被称为“森林之神”。“林神”的观念意味着这样一种看法,即树并非神灵本身,而只是神灵的托身之处,神灵的居所。神灵是可以随意去留的。弗雷泽严格区分了“树神”与“林神”,他认为这是两种不同的思想的产物,当树神在一定程度上脱离了某一株具体的树木以后,“按照人类早期思想给一切抽象的神都披上具体人形的总倾向,它就立即改换了形态而披上了人形”[4]198,即成为往往显化为人形的林神。

林神虽然往往显化为人的形象,但他实际上是抽象的,在形式上是一种抽象神。而树神则不同。在树神崇拜中,人们把每株树都看作是有意识的、像人一样拥有灵魂和身体的生命,这里的灵魂是不能脱离身体的,这是一种拟人化或泛灵论。而在树神崇拜之外的树木,则是普通的树木,没有灵魂,没有意识,没有感觉和情绪。正因为被崇拜的树木有“灵魂”,所以被称为“树神”。

但是在林神崇拜中,相关的树木仅仅被看作是无生命无行动能力的物体,只是一种超自然的生命在一定时间内的寄居场所。这种超自然生命可以在树木中自由来去,具有占有或支配树木的能力和权力。这种超自然的生命,则是“林神”。弗雷泽在《金枝》中列举了一些他所搜集到的事例,如东印度群岛中的锡奥岛和西太平洋帛琉群岛等地区的风俗信仰[4]195-197。

在中国古籍中,也有类似记载。最有名的大概是《楚辞》中的《九歌·山鬼》篇,其一开篇便说,“若有人兮山之阿,被薜荔兮带女萝。既含睇兮又宜笑,子慕予兮善窈窕。乘赤豹兮从文狸,辛夷车兮结桂旗。被石兰兮带杜衡,折芳馨兮遗所思”[8]79。展现了一位美丽的少女山鬼形象。历来注家对山鬼是什么争论不休,但宋代洪兴祖认为山鬼是山中精怪[9]82,马茂元在《楚辞选》中则认为山鬼是“山中之神”[9]77-78。在本文中,我们不妨把山鬼视为山神,甚至“林神”。

又如《太平御览》引《抱朴子》说:“山中大树能语者,非树语也,其精名曰灵,阳山夜见火者,皆古枯所致,勿怪也。”[10]4228显然,这里所说的精灵或林神,也是以大树为居所。但是,仅仅从以树木为居所,并不能判断其就是林神崇拜。一个明显的例子,即是社树。《论语》《庄子》等典籍都有关于社树的记载,那么社树属于哪一种崇拜呢,如何看待这其中的树木的存在呢?据《文献通考》卷82引朱熹注云,“哀公问社”,说“三代之社不同者,古者立社,各树其土之所宜木,以为主也”。又说“看古人的意思,只以树为社主,使神依焉,如今人说神树之类。”[11]742可见,朱熹认为古人把“树木”看作是神灵所凭依的“主”,一方面是神灵降临寄居的处所,一方面作为神灵的象征。于是社树似乎便是“林神崇拜”之一种。

但是,当我们谈论“林神”的时候,神灵必须是与森林相关的神种,当异种神寄居在树木上的时候,树木并不是一个“居所”,而是一个“工具性”的东西。树木对林神来说,是栖居的家,而对异神,只是一个空间。实际上,社树崇拜是附属于社神崇拜的。因此,社树并不属于林神崇拜的表现之一,而最多是一种“神树”。

四、讨 论

以上分析了“神树”“树神”“林神”,我们认为,从共时研究的层面及崇拜对象的角度来说,这是树木崇拜的3大类型。

共时研究作为一种研究方法,首先在语言学领域凸显出来。索绪尔《普通语言学教程》首次明确区分了历时研究与共时研究,前者承认语言的历史属性,而后者则强调它当前的结构属性。此后,共时研究方法扩散至整个人文社科领域,形成了影响重大的结构主义方法[12]10-11。共时研究认为应当将某一个研究对象放入其所从属的整个系统进行探讨,如某一种餐桌礼仪应当置于当时当地整个餐桌礼仪系统进行文化意义研究。反之,一个结构系统也可以析出不同的构成要素。本文采取此种方法,意图将树木崇拜作为一种崇拜系统,从崇拜对象角度,析出其对象的不同类型,这几种类型只有在相互参照中才凸显出其所指意涵。

当然,“树木崇拜”中的“崇拜”一词,是在超自然的意义上言说的。但这种“超自然”,是在科学时代看上去的超自然。在巫术时代,先民很可能认为“树木是有灵魂的”“森林中是有神灵的”,或者“自然中是有神灵的”是自然而然的事情。随着科学时代的到来,自然被逐渐祛魅,我们以今视昔,将先民的活动追认为“崇拜”“超自然”,不仅是“树木崇拜”,“植物崇拜”“动物崇拜”等,也都是如此。

其次,这种超自然的表现则不同。一类是物中有神,或物中有灵魂,换句话说,此物像人一样活着。另一类则依然是物,但具有神异性和神圣性,是一种神异的工具。前者为“物神”,后者为“神物”。在物神中,又有不同,根据神与物的关系,可分为具体神与抽象神。前者具体神,物作为神的身体而存在,神不能脱离物,这应当来自对人的身体与灵魂关系的类比外推。后者抽象神,神往往显化为人形,但其本质上是抽象的,物作为神的居所而存在,神可以脱离物,在不同的物上显化,类比自人与居所。

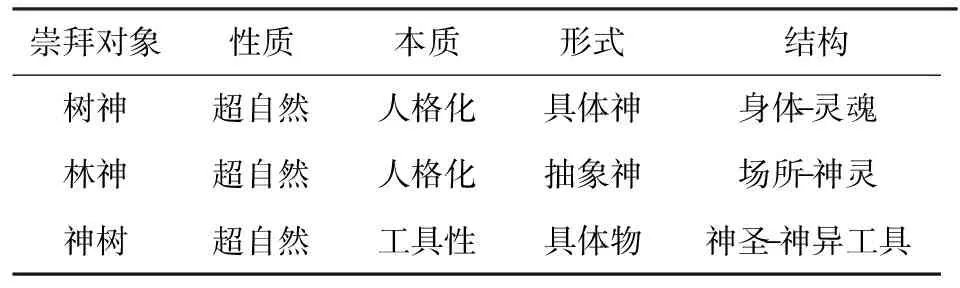

在树木崇拜中,神物、具体物神、抽象物神就分别体现为神树、树神、林神(见表1)。

表1 树木崇拜类型表

弗雷泽秉持着古典进化论的观点,认为从树神崇拜到林神崇拜,即从具体神到抽象神,说明人类对世界的认识从泛神论到达了多神论,思维模式从具体提升到了抽象,因而是一种进步。按照他的观点,我们也可以猜测,神树崇拜是从多神论到一神论的产物,即神灵慢慢减少归拢,被融合到一个或少数几个神灵上。换言之,宇宙充满了灵魂的观点归拢了,灵魂不再是无处不在,而是只在某处。最开始可能一棵树就是一个树神,后来一片山林可能有一个林神或山神,最后整个宇宙就一两个神。原来的树神、林神也渐渐消逝,那些作为灵魂的身体或者神灵的居所的树木,也退化成为工具性的存在物。仅仅其中一些树木因为沾了少数神灵的光,才称为神树。

当然,这种消逝是不完全的,是永远都会有遗留的。更可能的是最开始只有树神的观念,后来既有树神,又有林神,最后既有树神,又有林神,还有神树。或者这种发展只是逻辑上的,而不是事实上的。文化人类学中的许多流派都告诫我们,这些不同的思维与观念并没有高下之分,只是不同而已。况且,树神、林神和神树,未必与泛神论、多神论和一神论对应的那么严丝合缝。

综上所述,所谓树木崇拜的3大类型,分别是树神崇拜、林神崇拜、神树崇拜。前两者都是将树木人格化或拟人化,树木拥有了灵魂,或产生了神灵。树神的灵魂存在于树木之中,无法单独存在。而林神更具抽象性,是流动在树林之中的。至于神树,也是具体性的,是作为拥有某种神异功能的工具性存在物而存在。

以上树木崇拜的类型化分析,是将共时研究引入林业文化研究的一次尝试。事实上,崇拜对象的3种类型只有在相互对比参照中才能看出其各自的特点,也因此获得了其自身的意涵。希望这一尝试可以澄清学界对树木崇拜论不同概念的混乱使用,便于学界对树木崇拜背后的文化观念的重新理解与阐释。

林业历史和林业观念史蕴含着丰富而深刻的生态思想文化。通过对树神崇拜、林神崇拜和神树崇拜的区分,可以发现树木作为崇拜对象本质上被人格化或工具化了。在倡导生态文化和生态文明的今天,如何看待树木和森林的本质成为重中之重。也许树木崇拜的类型化分析给我们的一个重要的启示就是,树木和森林未必再是具有人格性的神,但也不能只是某种工具性的物。人与森林同属一个生态共同体,对树木、森林的观念是历史性的,也是时代性的。今天,我们应当将对神性的崇拜转化为对生命的尊重,这才是人与自然的和谐之道。