高校绩效工资分配的一种设计方案

2019-07-08曹淑霞

曹淑霞

摘 要:高等学校的薪酬问题关系到每一个教职工的切身利益,薪酬的分配起着导向作用,引导着一所学校的发展方向,工资方案是高校根据上级文件结合本校的发展目标制定的。分别从指导思想、基本原则、方案设计等几个方面,对高校奖励性绩效工资进行系统阐述。

关键词:高等学校;绩效工资;绩效分配

中图分类号:G647 文献标志码:A 文章编号:1673-291X(2019)06-0125-02

高等學校的薪酬问题关系到每一个教职工的切身利益,薪酬的分配起着导向作用,引导着一个学校的发展方向,影响着一个学校发展战略目标的实现乃至国家高等教育事业的进步,科技的进步。科技与文化在国际竞争中越来越占据重要的地位,习近平总书记在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上提出,“中国要强盛、要复兴,就一定要大力发展科学技术”,“硬实力、软实力,归根到底要靠人才实力。”高校只有构建适应市场竞争环境的激励性薪酬体系,充分发挥薪酬福利的激励引导作用,才能吸引高层次人才加盟,实现人才的优化配置。

基本原则:一是以岗定薪,按劳分配。根据工作需要和学校发展战略目标设置岗位,一岗一职,竞聘上岗。不能胜任岗位工作时,要岗位调整,岗变薪变,岗位要能上能下;多劳多得,优劳优酬,责酬相符,待遇要能高能低。绩效分配托底不限高,合理拉开差距。二是绩效优先,兼顾公平。实施绩效工资要向一线教学科研岗位、高层次人才、业务骨干和做出突出成绩的教职工倾斜,充分体现单位和个人的工作业绩、工作质量和工作效果,打破平均主义,合理拉开分配差距,保障基本收入。三是分级管理,自主分配。实施绩效工资要深化校内管理体制改革,二级单位根据学校绩效工资实施办法,制定本部门绩效奖励办法,建立二级管理体系,扩大二级单位的分配自主权,逐步实现学校管理重心下移。

绩效工资包括基础性绩效工资和奖励性绩效工资。

基础性绩效工资是学校根据主管部门规定和当地经济水平确定的,通常情况下教职工只要完成设定的基本工作量或者达到岗位基本考核标准即可获得基础性绩效工资。奖励性绩效工资总量为:核定的绩效工资总量减去基础性绩效工资总量。将奖励性绩效工资划分为学校层面管理的奖励性绩效工资A和二级单位层面管理的奖励性绩效工资总额B。学校预留一部分作为学校层面管理的奖励性绩效工资A,由学校统筹支配,主要用于由学校调控和统发的部分项目,包括:硕士研究生导师津贴、附属单位人员教学绩效奖励、校级单项奖励、校级评优评先奖金、学校临时性专项任务劳务费和年终绩效奖励等。奖励性绩效工资减去A即为B,B按一定方案划拨到二级单位。由学校给出指导分配方案,二级单位制定具体分配方案。

奖励性绩效工资B的指导分配方案,分配采用“二次分配”的绩效工资分配模式,首先确定二级单位的重要等级系数和组织绩效考核等级系数,作为各二级单位分配的权重值[1]。按照二级单位的权重值,将奖励性绩效工资B划拨至各二级单位;各二级单位按照岗位设置、岗位责任对各教职员工进行绩效考核,根据绩效考核体系得出考核结果,根据考核结果进行二次分配,即个人奖励性绩效工资的分配。二级单位的权重值计算方法为:ωi=αi×βi,其中ωi为i二级单位的绩效工资分配权重值,αi为i二级单位的重要等级系数,βi为i二级单位的本年度组织考核等级系数。各二级单位的奖励性绩效工资额度Bi=B×ωi/ω,ω为各二级单位的绩效工资分配权重值之和。各二级单位的重要等级系数αi主要根据学校的发展目标、整体规划、办学特色以及各二级单位的实际贡献等因素来确定。组织绩效考核等级系数绩效考核小组对二级单位的教学、科研、管理工作等方面进行考核评价得出考核结果(优秀、合格、基本合格、不合格),考核结果对应相应的系数,这个系数便是i二级单位本年度的绩效考核评价等级系数βi。

以下是学校给出的奖励性绩效工资Bi的分配指导意见:

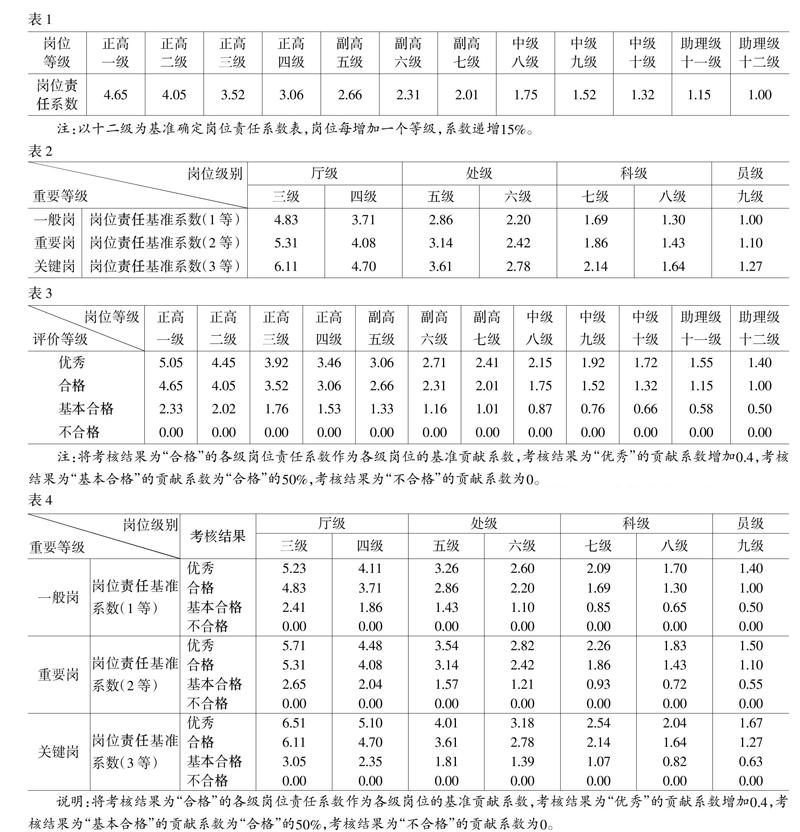

首先,教学、科研人员奖励性绩效工资Bi的分配设计。高校是培养人才和创新科技的沃土,而教学、科研人才是高校的中流砥柱,其能力有天壤之别,工作绩效及对学校的贡献也存在巨大差异。因此,对教学、科研人员进行绩效工资分配时应结合其能力、业绩为以及岗位贡献的实施绩效工资分配方案。不仅要考虑岗位等级,还要结合绩效评价结果的“二维”分配方案。根据职责大小赋予每一级岗位责任系数,结合绩效评价结果以及Bi的多少确定教职员工的绩效工资的额度。岗位责任系数设计时以最低级岗位为基准,教学、科研人员按照职称级别分为一到十二级[2],岗位每高一级责任系数依次递增15%,岗位及相对应的岗位责任系数(见表1)。

“二维”是指岗位等级和绩效考核结果两个维度,两个维度确定教学、科研人员的贡献系数,从而更加合理地确定不同岗位做出不同贡献的教学、科研人员的绩效工资。各级岗位的岗位贡献系数确定,以各级岗位的岗位责任系数作为评价结果为“合格”的岗位贡献系数。并以岗位责任系数为基准确定各级岗位“优秀”“基本合格”“不合格”绩效评价结果的岗位贡献系数,具体(见表2)。

其次,管理人员奖励性绩效工资Bi的分配设计。管理人员由于其行政职位等级不同,其所承担的岗位职责也不同,不同的行政管理部门,其各自承担的责任系数也不尽相同,所以同一级别的岗位,在不同的行政部门之间有不同的重要等级,行政人员的岗位责任系数设计(见表3)。

管理人员Bi的分配设计中岗位责任和绩效考核结果两个变量相结合,共同确定管理人员的岗位贡献系数,合理地计算出不同岗位做出不同贡献的管理人员应获得的绩效工资。更合理地体现出绩效工资的公平性。岗位责任结合考核结果,管理人员的岗位贡献系数,具体(如表4所示)。

后勤服务人员与管理人员非常类似,不详细表述。

本文根据各类教职员工的岗位特点,设计了基于岗位责任和岗位贡献的绩效工资分配方法,充分体现了各类人员不同岗位责任和绩效考核相结合的岗位贡献差异,相对公平地实现多劳多得,优劳优酬,责酬相符,保证了绩效工资分配的科学性和公平性。

参考文献:

[1] 秦郑.基于绩效评价的高校工资分配方案设计的研究[D].成都:西南交通大学,20133.

[2] 人事部,财政部.事业单位工作人员收入分配体制改革方案[S].2006.

[责任编辑 刘兆峰]