传统武术提升文化软实力的路径研究

2019-06-11周圣文周惠新

周圣文 周惠新

(1.湖南科技学院体育学院,湖南 永州 425100 2.湖南人文科技学院体育学院,湖南 娄底 417000)

软实力是美国哈佛大学肯尼迪政府学院院长、全球战略问题研究专家约瑟夫·奈在《软实力》(Soft Power)一文中首次将国家实力分为硬实力和软实力,认为软实力是硬实力的基础,也是硬实力的动力。然而传统武术作为中华民族精神,捍卫中华文明曾做出了不可磨灭的贡献,在承载中华民族几千年文化的传统武术,“文化经济功能”在不断提升,体现了“以武养武”的发展趋势,理应为此做出贡献。因此,通过发展传统武术硬实力,必须要有强大软实力作为后盾,才能在世界经济文化全球化背景下,提高传统武术文化软实力的发展。

一、传统武术软实力的内核

武术的本质是攻防技击,攻防技击是武术的内核,倘若失去了攻防技击,它就不可能称其为武术。研究武术本质,就必须弄清“武术”的含义。通过查阅文献资料,对“武”字的定义通常是:止戈为武。武术之所以称为武术,重要的是还要有“术”。《说文解字》释为:“术,邑中道也。”段玉裁注:“引申为技艺。”“武术”一词最早出现南朝梁武帝长子萧统《文选》中,文中词句“偃闭武术,阐扬文令”(南朝宋.朱颜年《皇太子释奠会》),意指停止武战,发扬文治,并非反映今天之武术概念。于省吾则认为:武,从止从戈,本意为征伐示威。而韩建中则认为:“武”字“本身就包含了战争与保卫和平两个要素,战争与保卫和平同时含在这里面,于是‘武’字的战争与保卫和平的意项就对立统一起来”,“这里面有搏斗,又有停止械斗”的意义。使用“武术”一词在古代记载中如:商代“拳勇”、春秋“技击”、汉代“武艺”等词语;在不同的历史时期,解释也有所不同。比如,《辞源》中把“武艺”解释骑、射、击、刺等军事技术。按照古汉字的造字过程去分析,或者象形和形声去研究,都有它的合理性和存在的价值。

“武”字由止、戈二字组合而成,最初的表现形式是静态的“立足持戈”,而后又形成了动态的“持戈而行”,至于金文以及后来的变化都有一个渐进的过程。从人类早期来看,其原始本意是与大自然生存,在狩猎和争地盘甚至是性的选择上进行的攻击技能和防卫手段,在人与野兽斗争、人与人斗争中出于自觉或者不自觉积累的经验,或举兵器而动,或持器械静止而立,注视前方等动作,并不是武术的形成,表现武术萌芽状态。至于“止戈为武”的说法,是对历史的一种误解。另一种对“武”字的理解,主要是军事意义上的“武”,古代战争技术,本意就是拿起武器奔跑,去打杀,去征伐。而其他方面的含义都是后人赋予的。

《说文解字》中称“术”解释为两层意思,一是“邑中道也”,技艺;二是方法、策略。泛指操作方面的技巧。实践证明,“术”有法而无定法;“术”贵在“变”,“术”贵在“活”。前面已对“武”作了描述,再加上“术”的本意,应该这样表述:武术的本能就是一种反应,开始有了私有制以后,无论是为了争地盘、抢东西等,进行人与人之间的搏斗,开始有了武术的打、刺、摔、拿等技巧和方法,严格意义来讲,这就是武术形成的基础。

由此可见,对“武”与“术”认识和理解,并不是现代意义的武术概念,但无论如何武术的“攻防技击”本质是明确的,这是武术灵活多变的本质特征。武术的“攻防技击”本质确定以后,其“攻防技击”转换的特征也就表现出来。形成“攻防技击”特征是以双方格斗为前提的,双方都可以使用完全相同的手段和技术,既可以防守,也可以进攻,或防守中实施进攻,或进攻中兼顾防守,循环往复。

二、传统武术文化分类形式

(一)技击硬实力是传统武术文化内涵

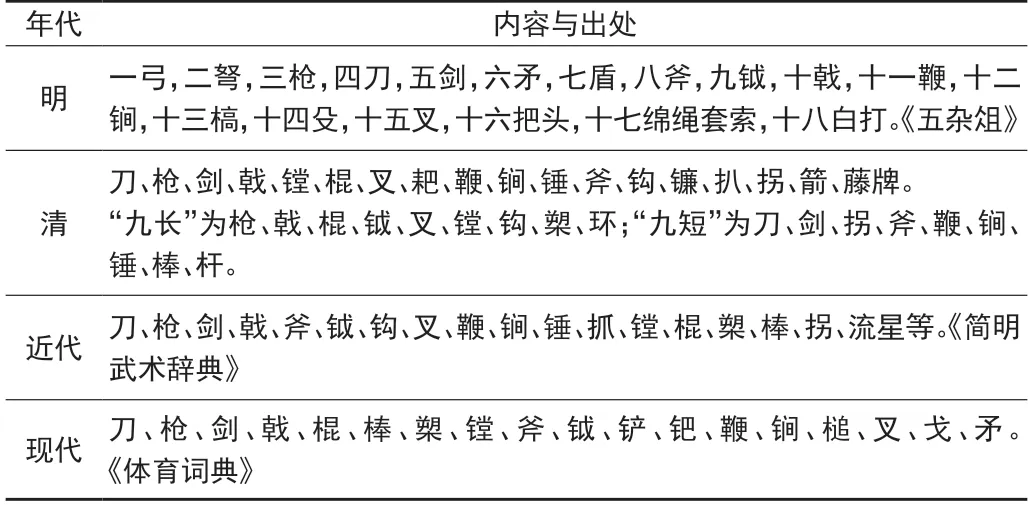

武术器械主要由古代战场上的生产工具或生活用具演变而来,是指古时的“十八般武艺”和现代的器械种类而言的。按照时间顺序有选择的见表1。

表1 “十八般武艺”及出处

表1中可以看出,不同历史时期兵器名称有所不同,各个历史时期的特殊性随着社会价值与功能的发展也随之变化。但纵观中国武术发展史,众多兵器中,刀、剑、棍、枪在“十八般武艺”中占据主体位置;《中国武术教程》按运动形式把“十八般武艺”中的各种兵器,按器械性能归纳为四类,即长器械、短器械、双器械和软器械。长器械指大刀、枪、棍、戟等;短器械指刀、剑、匕首、钩等;软器械指鞭、三节棍、流星锤、绳标等;双器械指双刀、双剑、双钩、双鞭、双头枪以及单刀加鞭。

弓箭和暗器,这两种兵器在当时具有较强的杀伤力,它的实用性得到了普遍认同。如十八般武艺“弓”为首,而暗器超出了十八般武艺的范畴,这也充分说明了两种兵器的重要性。今天的武术器械并不含有这两种兵器,原因是这两种兵器不具备武术的进攻和防守转换的本质特征。箭只能进攻,不能防守,而暗器以发出为进攻,防守却变成了的徒手。耐人寻味。

(二)流派和分类对传统武术文化软实力的提升

传统武术按照流派形式分类,是指流传于中华民族各地区在技术上和风格上形成不同风格的武术,其运动形式实质上对武术博大精深的不同分类,凝结了不同时期国人的智慧和知识,如明代戚继光《纪效新书》中“长拳”“短打”的分类;清朝初期黄宗羲撰《王征南墓志铭》中“内家”“外家”之说,以少林拳为代表的外家拳,以太极、形意、八卦为内家拳的说法;民国初期《中国精武会章程》中“黄河流域派”“长江流域派”之划法;民国时期陆师通《北拳汇编》中使用“南派”“北派”的说法,故有“南拳北腿”之称。传统武术流派在漫长的历史发展过程中,传承生生不息,流派体现了不同技术风格,组成不同的门类,在中国武术发展史上起到重大的作用。

三、传统武术文化软实力发展

近年来,武术的文化经济功能有所提升。主要表现在以下三个方面:①习武为健身,健身为长寿,长寿就可能提高劳动生产力。这是开展全民健身以来人们观念的转变,据“中国群众体育发展报告”显示:2018年我国城乡居民群众体育活动点,从事武术锻炼项目(传统拳术与器械,太极、太极剑等)的占45%,名列第二位,表明武术项目是人们健身的主要方法。据“中国文化报”统计(2015年),太极拳已传播到全世界150多个国家和地区,全世界练习太极拳的人数超过3亿人,自2001年开始,国际武术联合会每年5月定为“世界太极拳月”,太极拳可谓是名副其实的第一运动。②武术馆校的平稳发展、武术之乡的评比,拉动了当地相关产业。可观的经济收入,有效改善着学校的软硬件条件,而武术学校的发展又为当地致富创造了条件。③“以武塔台,经贸唱戏”,成了一些武术发源地的习惯做法,使产品、健身、休闲、旅游为一体的综合活动,带动当地相关产业的发展。武当山每年接待的参观、旅游、祭祖、习武的多达150万人次,每当“武当山国际武术节”时,旅游人数剧增;不仅在中国,在美国一部分人学习了中国武术后,再传给其他人时深有体会地说:习武不仅使自己进入一种古老而宁静的东方心境,而且还能带来滚滚财源。总之,“以武养武”是一种必然。

四、小结

传统武术文化应当具有宣传推广自身核心价值的先进传播力和内涵,武术文化软实力一方面取决于其背后所蕴藏的历史文化积淀,受到各族人民的喜爱,文化积淀之后能够受益于自己的精神实践生活;另一方面传统武术作为一种高雅的文化现象存在、发展,具有丰富的文化内涵和鲜明的民族特色,是中华民族优秀文化遗产重要组成部分。在当今世界文化竞争异常激烈的形势下,要坚守“文化自信”的基础上,离不开优秀的传统文化,传统武术文化应在中国软实力建设中起到决定性作用,使博大精深的中国传统武术文化软实力,实现中华民族优秀文化的典型代表,传播和发展中国特色、中国气派、中国智慧的文化使命。