毂贯轴·轮纳辐·軎系铃

——秦始皇帝陵二号铜安车轮轴体系的设计解析①

2019-05-28宗椿理洛阳师范学院艺术设计学院河南洛阳471022

宗椿理(洛阳师范学院 艺术设计学院,河南 洛阳 471022)

古人认为,逝者灵魂不灭,将会随幽冥的地下世界而获永生。因此,“塗车芻靈”②孔子谓:“为明器者,知丧道矣,备物而不可用也。哀哉!死者而用生者之器也。不殆于用殉乎哉。其曰明器,神明之也。涂车芻灵,自古有之,明器之道也。”的明器之道,社会生活的日用所需就成为供灵魂栖息的精神乐园。正如《吕氏春秋·孟冬纪第十·节丧》中言及:

“国弥大,家弥富,葬弥厚,含珠鳞施,夫玩好货寳,钟鼎壶鑑、舆马衣被戈剑,不可胜其数。诸养生之具,无不从者。”[1]

然在诸多丧葬用品中,人们对于“舆马”的重视确是无可附加。马车是古代社会生活中重要的交通工具,是尊卑等级中人们身份地位的显著标志,更是礼制的重要组成。所以,自殷商起,用“舆马”陪葬屡见不鲜。③从商代起车马已成为社会上层人士死后的重要陪葬品,考古所见者,如:山西浮云山桥北墓地、安阳西北岗墓、殷墟郭家庄东南墓、安阳小屯车马坑、安阳孝民屯南墓地、安阳大司空村M175和M292、M755、M757车马坑、殷墟西区M7和M1613车马坑、殷墟郭家庄西南M52、M146车马坑、安阳梅园庄东南墓车马坑、西安老牛坡M27车马坑、山东滕州前掌大墓车马坑等出土的马车。引自秦始皇帝陵博物院:《秦始皇帝陵出土二号青铜马车》,文物出版社2015年版,第35页。至周代,更从丧葬礼制层面对随葬舆马规制④从考古资料看,西周的高等级墓旁大多都陪葬有车马坑,但规模一般不大,随葬的车马数量多数为1—3辆。如:山东胶县西菴车马坑1车4马,陕西长安张家坡35号车马坑随葬2车4马、167号车马坑随葬1车2马、168号车马坑随葬2车6马、185号车马坑随葬1车2马、192号车马坑随葬3车,长安沣镐遗址铜網厂车马坑随葬4车12马,洛阳东郊林校车马坑随葬1车4马,洛阳老城的三座车马坑均随葬1车2马,山西天马—曲村赵侯墓J4区三号车马坑随葬2车,陕西宝鸡茹家庄三号车马坑随葬3车,长安花园庄M3随葬3车8马、长安花园庄M16随葬2车4马,长安沣西M28随葬1车4马、长安沣西M29随葬2车4马;1932年发掘的河南浚县辛村25号西周车马坑随葬12车72马;北京琉璃河西周燕国墓地多年来共发掘车马坑近30座,其中多数遭到严重破坏,保存较好的M52CH1内随葬1车2马,1100号车马坑随葬5车14马,但在M202CH车马坑中出土马骨42架、散乱的马车部件10辆左右。引自秦始皇帝陵博物院:《秦始皇帝陵出土二号青铜马车》,文物出版社2015年版,第36页。进行严格约束,据《礼记·檀弓下》载:

“君之适长殤,车三乘;公子庶长殤,车一乘;大夫之适长殤,车一乘……曾子曰:‘晏子可谓之礼也已,恭敬之有焉。’[2]76有若曰:‘晏子一狐裘三十年,遣车一乘,及墓而反;国君七个,遣车七乘;大夫五个,遣车五乘……’”[2]84

从相关考古资料看,高等级的西周大墓多有车马坑,但其规模并不庞大。春秋战国时期,诸侯割据,宗法礼制瓦解崩乱,丧葬奢靡之风日盛,舆马的陪葬数量在各地诸侯、贵族大墓中逐渐增多,甚至在一些小型墓葬中亦出现了舆马随葬的现象。但由于马车制作颇为复杂,尚有“一器而工聚焉者车为多”之说,且良马的饲养更要耗费大量的人力物力,故即使是诸侯贵族有时亦采用马车模型替代实用舆马,但殷周车马坑传统舆马陪葬的习俗仍占主流,至迟在春秋晚期才开始明器马车的变革之举。

一、从舆马随葬到明器模型——秦人多元车制类型探究

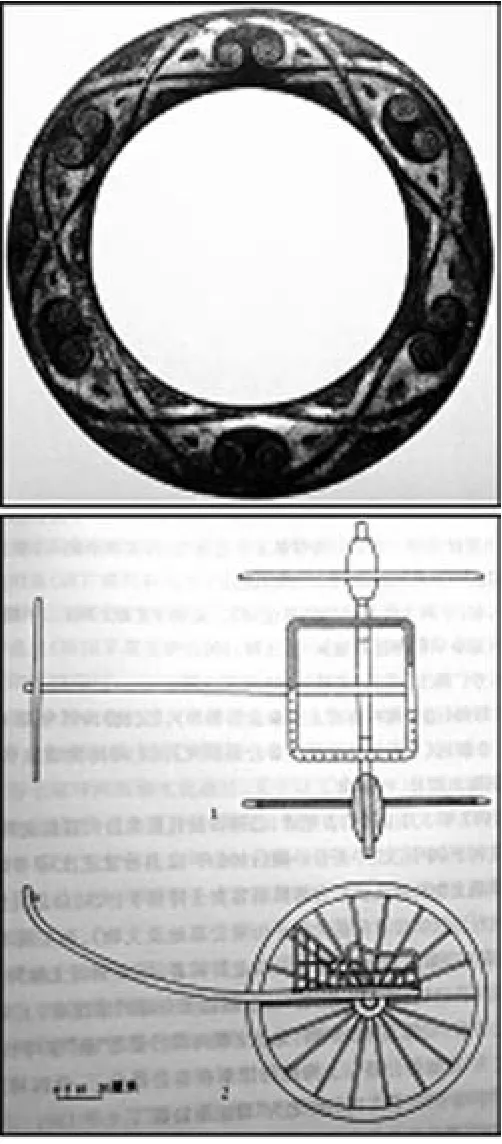

堪究秦人族群,早在青铜时代就以善于养马而著称,西周孝王时期,秦人先祖非子①《史记·秦本纪》中载:“非子居犬丘,好马及畜,善养息之。犬丘人言之周孝王,孝王召使主马于汧、渭之间,马大蕃息。”引自(汉)司马迁:《史记·卷五·秦本纪第五》,卢苇、张赞煦译注,浙江古籍出版社2011年版,第27页。等人就专为西周王室养马。历年来,考古工作者在秦人墓葬中发掘出土了一系列与马有着直接关联的实物遗存,如在陕西凤翔秦公一号大墓[3]中就曾有墨玉马头的出土,凤翔与长武上孟村[4]也有泥塑陶马造型的出现,以及陇县边家庄春秋早期的秦墓中曾有马铃、当卢以及少量车饰件等带有明显秦文化特征的铜器出土。与此同时,在宝鸡益门村[5]发掘的春秋晚期秦墓中也有不少由纯金制成的马饰件出土。这些不同材质的车马饰件在一定程度上说明了在当时秦国王室与贵族阶层中马匹所提供的劲捷畜力才为人们行驶之“具”提供了主要的动力来源。因此在封国时期的社会生活中,不但大量使用马,而且还更为注重马匹的礼仪化装饰,马匹本身也成为礼仪祭祀中重要的组成部分,对马的推崇无可附加(图1)。除此之外,在秦人的某些建筑部件——“瓦当”的表现题材中亦有不少对马的描绘,如在淳化等地发现的战国晚期至秦代的建筑遗址中就有马纹瓦当的出现。在实用器具方面洛阳金村出土的一枚铜镜背面就有勇士骑马刺杀虎豹的生动形象,足可见骏马在当时秦人战争序列中是不可或缺的。

(上)图1秦 环形银错银铜车马饰(阿房宫遗址)(下)图2秦辇车

在湖北江陵云梦睡虎地秦墓出土的竹简中就有不少关于马匹的饲养、管理、考核,以及马病防治等多元的法律条令,从这书写在竹简上的条条律令中不难发现,在秦代社会自中央政府到下辖各府衙对马匹的管理与养护的确是遵循着一套完整的管理体系,同时也从另一个侧面表明,秦人对于马的钟爱与使用已然贯穿进骑乘、挽车、邮驿等社会生活中,尤其是成了战争中骑兵与车战的必备之物。

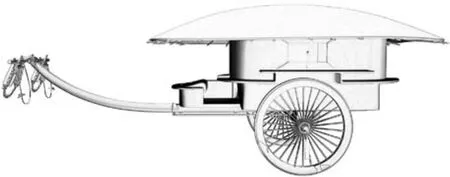

谈及陆路交通工具,最为重要的莫过于各种类型的“车”②按照所有制关系,车辆有公、私之分。官车系官府用车。民间百姓与商人的车乘主要为牛车。都官的有秩吏及其分支机构的啬夫,因工作需要,官府按照其人数的多寡配给车马与仆人的数量,而一般的官吏与百姓则可向官府借用车辆。(具体可参见云梦睡虎地秦简之“金布律”、“司空律”)从驱动车辆所役使的动力看,秦车可分为:马车、牛车与辇车。按照等级制的不同装备与使用功能可以分为:御驾、华贵乘车、田车(专供打猎而用的一种快速乘车)、战车、役车(民间运载货物的牛车)与丧车等六类。具体内容可参见王学理:《咸阳帝都记》,三秦出版社1999年版,第374-377页。,如牛车、马车与辇车(图2)等。三代以来至春秋战国,马车是皇室贵族阶层广泛使用的出行之具。从封国至秦代以来,若按功能区分,马车主要有战车与出行礼仪用车两类。秦自襄公始,便为争夺失地而同北方戎狄各部族之间展开殊死搏击,整修武备,备其甲兵,以讨西戎就成为秦国社会自上而下的一致目标。秦国至迟在春秋中晚期就已经具有规模宏大而配备精良的战车装备,因此,兵车之造用于战争与交通在秦封国时已十分普遍,交战之时待敌我双方错毂相交,兵卒手持长戟,掷以铜殳,凭此克敌。有关秦代战车的形制,亦可从秦都咸阳一号与三号宫殿遗址的墙壁绘画中窥见一斑。同时,在秦始皇兵马俑坑中出土的木战车也与咸阳宫壁画上所绘相类,车为单辕,有衡、轭与左右箱板、前板且车轮的条幅齐全有致,车后还设置有供乘车之人上下而用的门道,战车左右以及驾驭车仆配备齐全,皆为四马相挽的造型。有关出行礼仪用车的实物资料,可见考古工作者在秦都雍城宗庙遗址发掘出土诸如马车与一系列祭祀用品。无独有偶,在陕西户县宋村春秋晚期秦墓中亦曾发掘出土一整套完整的舆马,同时还有马匹与驾驭之仆随葬。至此足可说明,用舆马融入礼仪典制已经成为春秋战国时期王室贵族所普遍采用的祭礼形式。

言及皇室礼仪与制度的表征,莫过于1980年底考古工作者在秦始皇陵西侧陪葬坑内出土的两乘“彩绘铜车马”,③1980年12月秦俑考古队在秦始皇陵封土西侧约20米处的一座陪葬坑内,发掘出土了两乘大型彩绘铜车马。每乘铜车套架四匹铜马,车上各有一件御官俑。铜车、铜马与铜俑的大小约相当于真车、真人与真马的二分之一。秦始皇陵出土的这两乘铜车马体型较大,制作精细,车的结构与系驾关系完全模拟实物,与真车并无差异,是研究古代车制与天子乘舆制度的珍贵实物资料。引自陕西省秦俑考古队、秦始皇兵马俑博物馆:《秦陵二号铜车马(袁仲一 程学华. 秦陵铜车马)》,《考古与文物》1983年版,第3-61页。这应是战国时期车马随葬明器化变革潮流的产物。其大小约为真车的二分之一,[6]驾具完备,装饰华丽,是皇室威严与礼制的诠释。秦始皇陵二号铜车采用轭靷法系驾的独輈双轮车,[7]整体采用铸造、镶嵌、焊接、子母扣、活铰等多元的青铜铸接工艺,以完整准确的造型结构,精致的描摹制作将秦代马车的轮轴体系、鞁具的构造、驾引方式等清晰具体地呈现在人们面前,代表先秦以来驷马驾车的基本形制,为古代车制研究提供了宝贵资料。二号铜马车从外观而言,其主舆宽大,车盖较为低矮,宜坐卧而不便站立,是典型的坐式马车。另外,在二号铜马车的驾引体系中一根辔绳尾部之上发现朱书撰写“安车第一”①《后汉书·舆服志》徐广注引蔡邕说:“立乘曰高车,坐乘曰安车。”蔡邕之语虽有些笼统,但安车为坐乘车并因坐乘而得名则是客观史实。考古清理时,在二号铜车一根辔绳尾部朱书撰写“安车第一”,可视为铜马车的“安车”之属。引自秦始皇帝陵博物院:《秦始皇帝陵出土二号青铜马车》,文物出版社2015年版,第43页。字样,确可视为该青铜舆马的“安车”之属。溯源历史,据《周礼·春官·巾车》中载:

王后之五路:重翟,钖面,朱緫。厌翟,勒面,繢緫。安车,彫面,鷖緫。皆有容盖。翟车,贝面,组总,有握;辇车,组挽,有翣,羽盖。[8]567

上文主要涉及周代“王后五路”②《周礼·春官·巾车》中所记周代王之五路与王后五路中的立车与安车之属,是秦汉鹵簿制度的重要参考。周代王之五路因等级、用途,以及车马器用材与装饰的不同而分为:玉路、金路、象路、革路、木路。其中仅次于玉路的金路,以金为车五末和马具的装饰,用于封同姓诸侯,而其在王后五路中的亦排位第二。的具体阐述,《释名·释车》中记:

容车,妇人所载小车也。其盖施帷,所以隐蔽其形容也。[9]107

据上述文字,便可推断,自先秦以来的“安车”多为驷马驾引、容盖遮蔽的坐乘车。秦一统六国,在周代“五路”车制的基础上,阅三代之礼,对三代车制加以创新性改造,确立了一系列皇帝出行的专属舆服制度。在《后汉书·舆服上》中亦记载了始皇帝专属车制中的“金根车、五色安车、五色立车”:

秦并天下,阅三代之礼,或曰殷瑞山车,金根之色。汉承秦制,御为乘舆,所谓孔子乘殷之路者也。乘舆、金根、安车、立车,轮皆朱班重牙,贰毂两辖,金薄缪龙,为舆倚较,文虎伏轼,龙首衔轭,左右吉阳筩,鸾雀立衡,肤文画輈,羽盖华蚤,建大旂,十有二斿,画日月升龙,驾六马,象镳镂锡,金鍐方釳,插翟尾,朱兼樊缨,赤罽易茸,金就十有二,左纛以氂牛尾为之,在左騑马轭上,大如斗,是为德车。五时车,安、立亦皆如之,各如方色,马亦如之。白马者,朱其髦尾为朱鬣云。所御驾六,馀皆驾四,後从为副车。[10]206

图3 秦陵二号铜安车侧立面图(轮轴体系)三维复原

秦陵二号铜马车之白色舆马、银质车器、金饰马具、执纛系缨、轮涂朱漆、厢盖绣锦等处与相关描绘颇为吻合。除此之外,二号铜车为坐乘车(图3),主舆环绕遮蔽加之椭圆形车盖与《周礼·春官》中所记,“王后五路”之安车相符。据文献记载与先秦以来出土的舆马实物造型,可将安车分为两大类型:其一,车舆较之立车略大,舆上遮盖,有帷帐的驷马相挽;其二,类似于秦陵二号铜安车的基本形制。至汉代,遵循礼制规范,安车演化为大小两种类型,但仍属于形制较大的驷马乘驾。

二、秦陵二号铜安车的轮轴体系

秦陵二号铜安车仿照实用舆马的二分之一铸造,其驷马相挽的明器化造型结构繁复,整幅銮驾由众多零部件组装而成,制作和相应的装配方法囊括了诸如铸接、铆接、插接、套接、子母扣、活铰链等,动力学的运行原理结合设计艺术的适应性法则贯穿了铜车銮驾之中,本文即从舆马的轮轴体系展开,细数其中蕴含的设计细节。

车的核心组件是由轮、轴组构而成,马力传导下的车轮滚动离不开轮轴体系的协调配合。传统意义上的一轴、两轮构成了马车前行的基本需要,而其后的“軎”“辖”主要起到阻止车轮滑落的作用,它们与轴头装饰——“飞铃”一起共同构成秦陵二号铜安车轮轴装置。除此之外,为了有效提升铜安车驾乘稳定性,在轮轴、车舆、车辀结合安装时,还需将“轐”“钩心”为衬,垫于车轴之上,并用皮条固定缠扎。诸此种种设计细节,构成了秦陵二号铜安车轮轴体系颇为复杂的机械传导,其中蕴藏“物有适宜”的设计智慧正是先秦以来传统驷马驾车轮轴体系形制演进的内在动因。

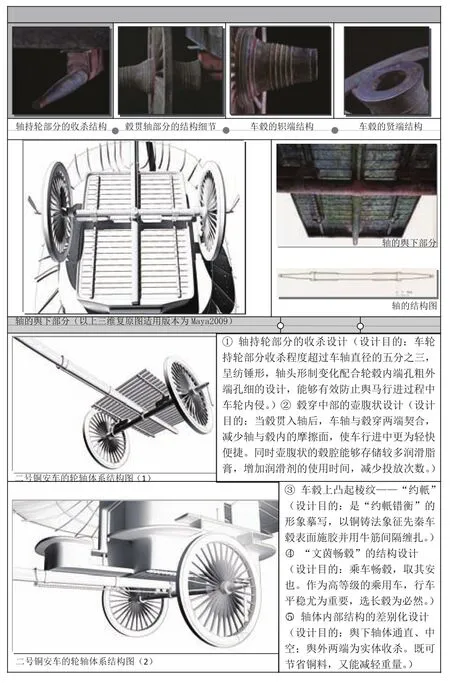

1.毂贯轴的设计细节

“轴”是马车的重要组成部件,横置于舆下,毂贯轴中,可抽出,轴与舆马之“辀”交叉叠压,轴下辀上,十字交错,构成了传统马车驾乘体系的基础框架。随着历史变迁,轴的形制发生了一定程度的演变。殷周时代,车轴状如柱体,粗细均匀,轴头两侧有内外口径一致的直孔,纵向贯穿轴体,用作贯軎、插辖所用。至春秋时期,持轮两端出现一定程度的收杀,车軎亦由粗逐渐变细。战国时代,车轴持轮部分的收杀已相当普及,但幅度一般都不会超过车轴直径的一半。

以秦陵二号铜安车为例,轴为圆柱体(轴长:143cm;中段舆下部分直径:5cm;轨距:101.5cm;舆外两端持轮部分各长:33.5cm;收杀直径:4.5—1.95cm;两末端的辖孔均为:0.96×0.54cm)。[11]55从考古发掘状态来看,轴的舆下管状体部分为空心,管壁厚0.65cm,管内可见清晰的泥质范芯,表面涂饰朱红色。而两端持轮部分的收杀却呈实心柱体,实体部分长33.5cm。车轴两端持轮部分自内向外渐次收杀,表面呈明显的由车轮转动而造成的痕迹,程度超过车轴直径的五分之三,较之春秋战国以来变化明显,轴头形制的变化配合轮毂内端孔粗外端孔细,适应于贯毂装轮,能够有效防止马车在行进过程中的车轮内侵。

古人造车,追求车舆前后负重平衡,不会因其轩轾而增加服马的载重,二号铜安车车舆相较之秦陵一号铜车,由前舆(舆前的辀上设置专供御手乘坐)与主舆构成。为适应车舆的重心前移,设计者有意将主舆下车轴前移,从而使车轴能够完全承载马车前后重心(距离主舆后轸52cm、距主舆前轸36cm、距前舆前轸72cm)。[11]56车轴与舆体的结合方式,由轴下辀上,十字交错构成,即辀轴相交处与左、右“纵桄”等三处(图4)。轴与舆底分别通过主舆底结构中的“纵桄”固定于左右轸内侧,为连接牢固,故用皮条交叉扎捆;第三处是轴、辀在舆底的相交,连接处同样用皮条扎捆固定。

图4 秦陵二号铜安车主舆舆底平面图

当车轴与铜安车主舆捆扎固定后,毂贯入轴就成为马车驾乘体系的关键环节。车毂整体呈壶腹状,中部大而两端较小,空心用以贯穿车轴,腹部鼓起插入车辐(图5)。毂身长29.4cm,壶腹处直径为10cm、围长31.4cm,毂身近舆处(贤端)外径为8.7cm,内径则为4.5cm;外端口沿处(轵端)外径为4cm,内径则为2.1cm,中部壶腹处毂穿最大处孔径为7.2cm。若以车辐为界,其内侧近舆处、中部承辐处、外端插軎贯辖处皆有较为精致的局部设计:内侧毂身短粗而束腰,口沿处呈微张的喇叭状,外有一圈箍状带环。中部束腰处有相距0.8cm、宽约0.5cm的阳弦纹三道。在距离车辐2.2cm处有宽约0.5cm的阳弦纹一道;外侧车毂细长,由内向外渐自收杀,近辐处有相距0.8cm、宽约0.5cm的阳弦纹三道。中部有相距0.8cm、宽约0.5cm的阳弦纹五道。外端口沿处有宽约0.5cm的阳弦纹一道。①本段铜安车轮毂尺寸数据(壶腹、轵端、贤端、带环)来自于《秦始皇帝陵出土二号青铜马车》中记述。

图5 秦陵二号铜安车“毂贯轴”的结构细节(三维复原图)

除此之外,在这些多重铸造的阳弦纹外,整个毂身上亦相间绘饰有多组朱红色纹样。其中在中部鼓起的毂身上通体涂饰朱红,在车辐内侧,近贤端的毂身,抑或是外侧近轵端的毂身上皆绘饰有三组、四组朱红色的锯齿纹与环带纹。这些在毂身上特意铸出的凸弦纹和相间的朱色纹样绘饰,是对先秦时期舆马车毂加固方式——“约軝”②《诗经·小雅·採芑》:“约軝错衡”,毛传:“长毂之軝,朱而约之。”约軝又称篆、毂约。《考工记·轮人》:“容毂必直,陈篆必正,施膠必厚,施筋必数,幬必负干。既摩,革色青白,谓之毂之善。”郑司农注:“篆,毂约也。幬负干者,革毂相应,无赢不足。”郑珍注:“施膠必厚,施筋必数者,毂外周幣施以膠筋,使之粘合缠绕,则任力不致坼裂。”又言及:“幬革者,除置辐处,通鞔之,所以固毂,因此为饰。篆者,谓毂约,毂约谓之篆,鐘带亦谓之篆,皆指其围绕一周者。”孙诒让正义:“迴環琢刻,自成圻堮,若竹之有节,是谓之篆,亦谓之约。”《周礼·巾车》:“孤乘夏篆”,郑玄注:“夏篆,五彩画毂约也。”——引自秦始皇帝陵博物院:《秦始皇帝陵出土二号青铜马车》,文物出版社2015年版,第57页。的真实摹写。溯源“軝”之释义,多指车毂两端有红色皮革装饰的部分。《诗经》中“约軝错衡”形象阐释了传统车制中的结构细节。自殷周以来,木制车毂在行车时因道路坑洼的颠簸和倾斜会形成一定的扭压,会通过车轮主轴传导给车毂。长此以往,车毂开裂变形的几率会大大增加。为了加固车毂,早至周代,“铜輨”③輨,段玉裁《说文解字·车部》曰:“毂孔之外,以金表为之。”即套在车毂贤、轵端的金属包件称为“輨”。引自:刘永华. 中国古代车舆马具[M]. 北京:清华大学出版社,2013:36.和“铜軝”④軝,车毂两端有红色皮革装饰的部分。就成了毂口和毂身的主要加固部件。春秋时代,车毂表面施胶并用牛筋间隔缠扎用以固定车毂防止其开裂变形(图6),后经过细致打磨,毂身上会呈现出一道道凸起的弦棱,然在秦陵二号铜安车的车毂上凸起棱纹即可视为“约軝”,抑或称为《周礼》中提及的“夏篆”。据《周礼·春官·巾车》中载:

“服车五成:孤乘夏篆,卿乘夏缦,大夫乘墨车,士乘栈车,庶人乘役车。”[8]571

对于文中“夏篆”一词的释义可见《宋史·舆服志二》中记:

“夏篆者,篆其车而彩画之也。夏缦则五彩画之而不篆,墨车则漆之而不画。”[12]

秦陵铜车的毂饰以朱色,与《舆服志》中“彩画”一说相类。除此,在二号铜安车的轮毂贤端外沿上亦发现有一圈带状箍环(环宽:1.5cm;环厚:0.5cm),[11]57其与车毂熔铸为一体,学界对其有两种推断:其一是包裹在车毂上的金属套,即“铜輨”的象征;其二是对皮带所做捆扎的摹写。

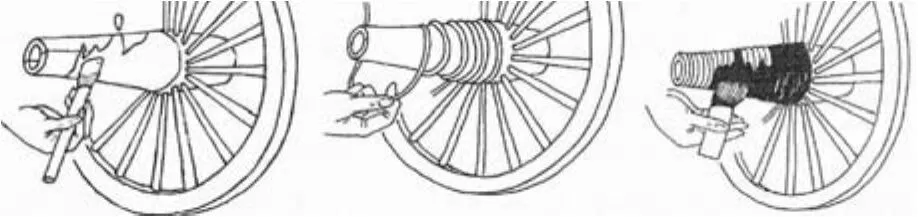

图6 湖北江陵九店M104号车马坑车毂加固方法示意图(涂漆·缠绕·髹漆)

言及车毂之长,春秋战国时期大致可分为长、短两种:短毂一般为30-50cm;另一类长毂长度则为50-62cm。长毂能够适度增加车轮对于轴的支撑面,使马车在运行中较为平稳。《诗经·秦风·小戎》中提到“文茵畅毂,驾我骐馵”[13]中的“畅毂”应属长毂类型。秦陵二号铜安车轮毂长度为29.4cm,因其是仿照实用舆马的二分之一铸造,故放大一倍后其实际长度应为58.8cm,为古之“畅毂”[14]36所属。据《考工记·车人》篇中载:

“行泽者欲短毂,行山者欲长毂,短毂则利,长毂则安。”[15]111

大车短毂,取其利也。兵车、乘车、田车畅毂,取其安也。秦陵二号铜安车作为銮驾乘舆,行车平稳安全是尤为重要,故选用长毂成为必然。在《考工记·轮人》篇中曾对舆马之毂、贤端、轵端等关键部位尺寸进行界定:

“槨其漆内而中詘之,以为之毂长,以其长为之围,以其围之扐捎其薮,五分其毂之长,去一以为贤,去三以为轵。”[15]23

按照《轮人》篇中的相关著述测算,可得出先秦实用舆马中车毂的准确尺度,以及车贤端与轵端的相应围长。对比秦陵二号铜安车,其实际车毂长略大于《考工记·轮人》篇中载,而其车贤端、轵端的围长又都略小于文献中的尺度。究其原因,二号铜车的毂长略大可能与乘用车轮径较之先秦舆马之轮略小有关,车贤端、轵端的围长略小则与二号铜车的“畅毂取其安”有一定关联。先秦以来,舆马车毂多为木质,毂身及其毂穿结构往往漫漶不清。而相较之青铜铸造车毂,其颇为清晰的呈现,传递出“物有适宜”的设计原则:

其一,车轴的收杀①阮元在《考工记·轮人》注中对“杀轴”进行相关释义:“大穿围大,小穿围小,盖辐内之轴任重,故不可杀,使其穿大而毂弱;辐外之轴任轻,可以使其穿小而毂强,且杀轴亦所以限毂,使不致内侵也。”引自阮元:《考工记车制图解》,石印本,1891年版(清光绪十七年),第6页。与车毂的适宜性设计。

毂贯轴,是舆马轮轴体系的主体结构。“毂穿”的尺寸度量直接决定了贯轴的适宜性,二号铜安车车毂的贤端口径较大而其轵端口径较小,车轴的收杀使其被毂贯入后正好与之相互套合。这种恰如其分的设计,既能有效防止舆马行进过程中轮毂内侵,避免车毂的贤端与铜安车主舆轸下之“轐”相互磨损,同时“毂穿”适度的口径又不致削弱车轴与毂的强度。

其二,毂穿中部的壶腹状设计。

二号铜安车毂穿中部做成壶腹状空腔。当毂贯入轴后,车轴只能与毂穿两端契合,从而大大减少车轴与毂身内部的摩擦面积,使行车更为轻快、便捷。

除此之外,《考工记·轮人》篇中载:“以其围之扐捎薮”,文中将毂穿中部壶腹状的空腔称之为“薮”,《说文·木部》中记:“橾,车毂中空也。”文中之“橾”可同“薮”,统而言之,“薮”为毂中心穿轴之孔,中空处能够存储较多润滑脂膏,并使这些润滑剂不致因行驶而流失损耗。由此,可以适度增加润滑剂的使用时间,减少投放次数。

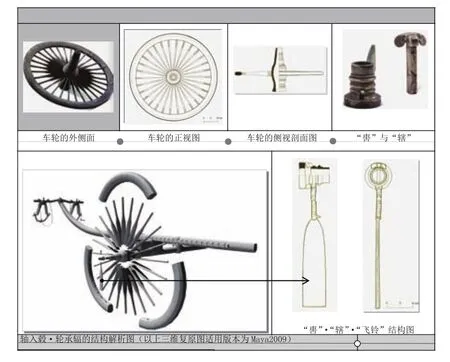

2.轮纳辐的设计解析

车轮是舆马行进中的重要部件,毂、辐、牙三者之间插接构成,容纳其内,贯轴于两端,用以承重与转运。据《考工记·轮人》篇中载:

“毂也者,以为利转也;辐也者,以为直指也;牙也者,以为固抱也。”[15]21

二号铜安车之轮(直径尺寸:59cm)相较一号铜车具有相同造型,但具体尺寸略小(图7上)。轮毂中部壶状空腔插装车辐三十根。车轮外周部位名“牙”②又名辋、輮。《释名·释车》:“辋,罔(網)也,罔(網)羅周轮至外也”。引自(汉)刘熙:《释名·卷第七·释车》,中华书局2016年版,第107页。,秦陵二号铜安车的轮牙因用青铜铸造,故不见明显的木质车轮拼接牙的形制(先秦以来实用舆马的轮牙一般用二至三段木板拼接,为求其弧状形制,故用火烘烤使之弯曲)。秦陵铜车牙体两侧呈弧面微凸,通高4.5cm,截面为腰鼓形,中部厚2.5cm,轮牙内沿插辐处厚1.5cm,牙面践地处厚2.1cm。[11]58言及铜车轮牙的色彩装饰,其内沿及侧面外周皆涂绘朱色。据《考工记·轮人》篇中载:“三分其牙围而漆其二。”[15]22阮元亦在《考工记车制图解》也对牙周的涂漆处作出明确标注(图7中):“牙内侧三分之二涂饰朱红漆色,牙外周三分之一的践地之处则不加涂饰。”[16]然值得关注的是,二号铜车轮牙的涂朱部分却与之相反,轮牙外周践地之处涂饰漆色,轮牙内侧未见朱色涂饰。

图7 考工记车制图解(上图:轮图)—(中图:漆轮牙椁漆内图)—(下图:绠图、辐图、毂图)

车辐插装在轮毂、牙之间,通长20.1cm,容纳于车轮的主体框架中。车辐近毂处为“股部”(股长:11.5cm;股宽1.5-3.3cm),[11]58近牙部被称为“骰部”(骰长:9.5cm;厚度:0.25cm;骰径:1.1cm)。[11]58在《考工记·轮人》篇中谈及“轮纳辐”结构时规定了车辐的插接标准:

“县之,以眡其辐之直也;水之,以眡其平沈之均也。”[15]25

车轮讲究牙平、鑿正、辐直,究其二号铜安车,其两轮各有三十支辐,形状与粗细大抵相同,皆均匀插装于铜车毂与轮牙之间,毂身中部的鑿孔、车辐、轮牙三者垂直相连。

先秦以来的舆马车器,无论是实用马车,抑或是明器模型,其车辐形制多条状直木条。而秦陵二号铜安车辐的形制较为特殊,股部接近扁平,断面呈细长的枣核形;骰部为圆柱体。近处观察,铜安车的辐上有些许朱色彩绘,分别位于股部近毂处与骰部近牙处两段,其漆色与车毂中部、轮牙内沿相类。出土的二号铜安车左轮较为完好,未能清晰可见辐条插接情况,但仍能从右轮辐条折断处发现两端类似“菑”(长度:0.4cm;宽度:3.3cm;厚度:0.25cm)与“蚤”(长度:0.5cm;宽度:1.1cm;厚度:0.5cm)[11]58的细部构造。以上两种部件为先秦车马器车轮辐条插接的关键部件,股端为“菑”、骰端为“蚤”,但考虑到铜安车之轮采用铸接法,毂、辐、牙完全融为一体,且在传统铜车马制作工艺中皆有榫头铸接。因此,辐条两端铸接部件究竟是榫头,抑或是实用舆马车器中的“菑”与“蚤”(图7下),有待进一步考证。

除了之外,二号铜车轮的形制还有以下几处细节,呈现出适应性的设计创新:

其一,圆柱体与扁圆体的结合——辐条形制的适应性改变。

辐条形制与其具体插接方式,直接决定了车轮的稳固性。在《考工记·轮人》篇中,有关于车辐尺度的记述:

“三分其辐之长而杀其一,则虽有深泥,亦弗之溓也。三分其股围,去一以为骹围。揉辐必齐,平沈必均。”[15]24

文中所指舆马车轮中的车辐股围大于骹围,三分其股,取其之二则为骹围,古代工匠在制作车轮辐条时已充分考虑到粗大的股围是强固车轮的重要之法。以辐条三十根为限,如增大辐条股部围径,便能够强固车轮,但粗大的辐条股部可能无法插入围径有限的车毂中;如果只是考虑车辐的插装而将其股部任意削薄,就会极大地削弱车辐的承载强度,然又不能一味增大辐条的条体宽度,因为轮牙厚度会对辐条骹部的直径形成空间上的限制。为了最大限度地强固辐条的抗折力与便于插装,秦代工匠不得不在车轮辐条股部与骹部的造型设计上进行“物有适宜”的设计创新。以秦陵二号铜安车为例,观其细部结构,可见车轮毂部插辐三十根,工匠通过将辐条股部人为削薄加宽,设计成扁圆体。与此同时,在插辐入牙时又将辐条的骹部做成圆柱体,旨在加强轮辐的强度。如此这般圆柱体与扁圆体的结合,不仅反映出因适应车辐的插装而做出形制的改变,更从结构力学角度重新定位了车辐、牙、毂的设计细节(根据现代力学原理,在物体截面面积相等的情况下,骹部圆柱体的支撑强度最大)。[11]59

其二,腰鼓形的轮牙截面造型设计。

同考古出土的实用舆马对比,秦陵二号铜安车的轮牙造型偏薄。最厚处尺寸约为2.5cm,即便放大复原后也不过为5cm。在《考工记·轮人》篇中对轮牙形制①郑玄注:“杼,谓削薄其践地者。”泽,指有泥水的湿地。塗,《毛诗·小雅·角弓》传云:“塗,泥也。”孙诒让《周礼正义》对这句话解释:“刀以割塗,谓牙削薄如刀之刃,以形泽之塗泥,如刀割物也。”引自秦始皇帝陵博物院:《秦始皇帝陵出土二号青铜马车》,文物出版社2015年版,第60页。有如下著述:

“凡为轮,行泽者欲杼,行山者欲侔。杼以行泽,则是刀以割涂也,是故涂不附。侔以行山,则是抟以行石也,是故轮虽敝不甐于凿。”[15]25

据文中所指在不影响车轮牢固度的前提下,工匠可因实际情况而适应性改变轮牙厚度。轮牙厚度偏薄,既可减少车轮与地面的摩擦力,让车行运行更加轻快。同时也不易粘带泥土,较为适应行车于广阔平原和泥泞草地。二号铜安车的轮牙截面呈腰鼓形,使轮牙侧面形制趋向弧形,中间鼓出,两侧收窄,进一步缩短轮牙的触地面积,有效地利用轮牙两侧弧面,使舆马泥地行车时能够形成一定的内切力,防止雨天行车时雨水和泥土飞溅。

其三,车舆高度降低适应乘者蹬车之需。

秦陵二号铜车为青铜明器模型,约为实用马车一半。经考古勘测,秦陵一号铜车的轮径放大还原后约为133.4cm,其尺寸与先秦时期随葬舆马的车轮直径相当,但二号铜安车的轮径放大一倍还原后约为118cm,相较一号铜车尺寸略小。究其原因,如此设计可能与安车的特殊形制和乘者蹬车方式有着密切关联。一号铜车为战车,设置有开敞型的车厢空间,车门一侧安装御者抓扶把手,铜车軾上装置有专供御者蹬车时攀扶拉拽的绳索。二号铜安车为乘用车,分为前舆与主舆两部分。主舆为典型的封闭空间,宽大车盖覆盖主舆,后门窄小,门旁既无可供攀扶而上的把手,车内亦无可握持之物。由于二号铜安车为乘用车,与一号青铜战车在整体高度上略有差异,受到窄小门楣和宽大车盖的限制,乘者登车时只能手撑舆底,屈身登车。因此,为了便于乘者登车而适应性降低车舆高度就成为二号铜车设计中的着眼点,然要降低车舆高度,适当缩小铜车轮径是较为切实可行的方法。

其四,朱绘于轮、毂的皇室属性。

秦陵二号铜安车上的朱漆涂绘颇多,如铜车轮牙内侧和车轮两侧外周;车辐近牙处的骹部和近毂处的股部,以及毂身上涂绘朱色环带和锯齿纹等。据《后汉书·舆服上》中所记,黄帝乘舆“轮皆朱斑重牙”,二号铜安车的轮轴通体多处皆涂饰朱斑,①秦始皇陵二号铜马车“左右两轮较完整地保存了原有的彩绘朱色”。《秦始皇陵铜车马发掘报告》认为,这种车轮与《续汉书志·舆服上》中“轮皆朱斑”的记载相符。引自秦始皇兵马俑博物馆、陕西省考古研究所:《秦始皇陵铜车马发掘报告》,载《战国简册中的车马器物及制度研究》,罗小华,武汉大学出版社2017年版,第19页。与文献中记载相符,应是独具皇室属性的显著标志。但铜安车在牙周涂漆方位却与《考工记车制图解》中描绘相异,即将轮牙内侧朱绘创造性调整为轮牙外周践地之处,究其因由,有待进一步考证。

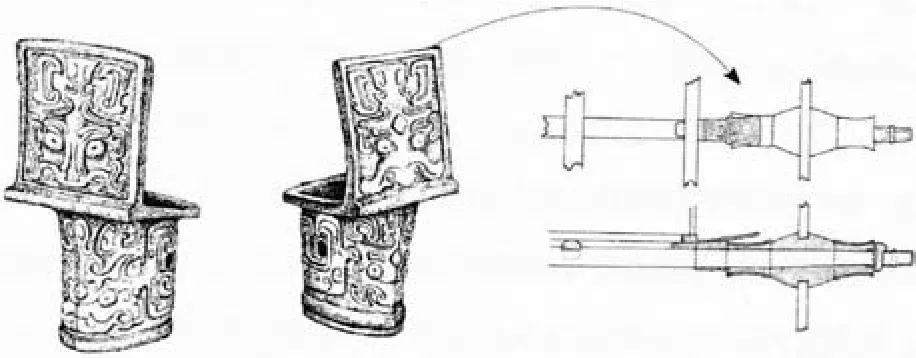

3.插“軎”·贯“辖”·系“飞铃”

对于古代马车而言,车“軎”与“辖”是轮轴体系中重要结构部件,除了具有实用功能外,装饰与表尊也是不容忽视(图8、图9)。舆马在运行过程中,车轴入毂,轮轴高速旋转,为避免运行中轮毂外逸而导致车轮从主轴上脱落,车毂外、轴头上的阻挡部件就尤为重要,即所谓“軎”②《说文·车部》:“軎,车轴耑也。”段玉裁注:“车轴之末见于毂外者曰軎。”与“辖”③《说文·车部》:“辖,键也。”。“軎”为扣接于轴头之上的阻挡轮毂外逸的重要部件,而“辖”则是自上而下贯穿于“軎”,将其固定于轴端。在春秋以前的葬用马车上,铜軎表面均饰以精美的铸纹,辖首则多以圆雕兽首结合浮雕的面部塑造。如在太原金胜村春秋晚期晋国赵卿墓车马坑的舆马车上,发掘出土错金银铜軎和辖首。[14]60二号铜安车轴头两侧相应扣接“軎”与其上贯穿的“辖”,二者均为银质。在秦代,用银铸造的车軎与辖,区别于青铜的轮轴体系,在古代车制中尚属首次,显然带有某些特指含义,抑或是承载精神功能的表尊意涵。

图8 北京琉璃河出土青铜“軎”与“辖”

图9 铜辖与铜轴饰连接为一体(河南洛阳出土)

从外部造型上而言,车軎为圆管状,通体铸饰五道凸起阳弦纹,近毂端折沿凸起(軎通长:4.5cm;折沿端外径:4.05cm;内径:2.1cm)。[11]60除此,在右轮车軎内端口沿处依稀可辨“丙”字刻书,其外侧呈坡形过渡,折沿外有豁口一处,外端开口并无任何阻挡构件(外径尺寸:2.5cm;内径尺寸:1.92cm)。[11]60由 于 铜安车车轴在形制上具有明显的收杀结构,故套合之上的车軎具有内端粗、外端细的内部结构,达到结构上的完美契合。车軎折沿外侧的坡面上开长方形小孔(孔径尺寸:0.92×0.45cm),[11]60用以插辖,上下贯穿对应。在车軎的贯辖方孔外侧弦棱之上铸有鼻纽,主要用以系挂“飞铃”。车辖状如钥匙(通长:4.1cm;宽度:0.9cm;厚度:0.43cm),[11]60辖首如羊头,末端有一小圆孔,可能是用于穿绳系结,以防止辖在舆马运行中从轴头脱落。然在秦陵二号铜安车的辖末端并未见任何结绳形象,但是在同时期考古出土木车轴的末端,辖末小孔中有类似皮条,亦或是织物的腐朽痕迹较为普遍。

溯源历史,自殷商时便出现了铜铸车軎④轴是持轮的,轮是承轴任重而行进的,但在车行进时二者常有相离之势。所以要制轮,使之常贯于轴上而不得脱,此功用主要在辖,《淮南子·人间训》:“夫车之所以能转千里者,以其要在三寸之辖。”辖是轴端键,豎贯轴头长方孔中若十字架。为此,此轮若无辖,则车不能行矣。郭宝钧:《殷周车器研究》,载《战国简册中的车马器物及制度研究》,罗小华,武汉大学出版社2017年版,第49页。,直口长筒,并无折沿现象。通身铸饰以蕉叶纹,末端封闭为当。而贯穿车軎之辖多为木质,辖首多以青铜铸造,并以兽首为饰。至西周中期,车辖逐渐转变为铜铸,车軎逐渐变短;春秋早期,车軎在整体形制上逐步演进,一周较薄的折沿造型出现在车軎口沿;战国时期,车軎的折沿进一步加厚,贯穿之内的车辖趋于简素,已不见辖首装饰。复观秦陵二号铜安车的軎,其近毂端的宽厚折沿与车毂近軎端的外径平齐,能够有效阻挡舆马在行驶中的轮毂外移。同时,相较之直口軎体,这种特殊造型,增大了軎身的坚固性。当车辖贯穿入軎后,羊头状辖首会自然搁置于折沿上的豁口之内,此举能够降低因舆马行驶中而造成车辖意外脱落的可能,行车安全得到显著提升。

秦陵二号铜安车的车轴两端,车軎之下各系飞铃一件,左右两轮的飞铃大小形制相同。观飞铃,其由三片长方形铜片(长度:13.5cm;宽度:3.4cm;铜片厚度:0.13cm)[11]61叠合而成,两肩呈弧形,通体涂绘朱红色。飞铃收紧束缚的顶部被缠入自车軎而下的挂绳内部。挂绳为铜质链条,表面纹饰呈现螺旋状细条缠扎,链条下端与飞铃顶部连接处有铸造出的捆结带头造型,上端与车軎下端鼻纽以铜卯钉扣接,但接口处仍模拟皮条缚结的铸饰。系挂飞铃的铜链条实为柔软绳索的摹写,中间以铜关节相连,用以象征细皮条缠扎的柔软绳索。系接飞铃的铜链条通长5.1cm;粗0.6cm,[11]61是由两个活动关节(侧面与正面),以卯扣的形式链接。观察飞铃及其链条形态结构,以及表面纹饰与色彩,可以判断出秦陵二号铜安车上的“軎系铃”,应是对当时织物的模拟,而系挂飞铃的铜链条无疑是缠绕细皮条之绳索的比附。据《急救篇·卷三·第十九》中记:

“辎轺辕轴舆轮,辐毂輨辖輮。軹軾轸軨轙軜衡,盖轑俾倪栀缚棠。[17]颜师古注:軨,兩轄之系也,故路車之轄施小幡者謂之飛軨。”[18]

文中所指“旛”,应同幡。小旛,即小旗也。另据《后汉书·舆服上》载:

“乘舆,倚龙伏虎,虡文画輈,龙首鸾衡,重牙班轮,升龙飞軨。”[10]207

另据薛综在张衡《东京赋》中所书:“重輪貳轄,疏轂飛軨”中注引:

“飛軨,以緹紬廣八尺(寸)、長柱地,畫左青龍、右白虎,系軸頭,取兩邊飾。”[11]61

引注中的“缇”,《说文解字》中有:“缇,帛丹黄色。”是古代“以物呈色”重要表征。由此可推知,“饰飞铃”是锦帛之类的飘带状物体,状如“旛”,与文献中记载的“广八尺(寸)、长柱地”略小,却属正常范围。然论及飞铃的具体形态,难见于先秦之前的舆马中,但在诸如山东烟台福山区东留公村的东汉墓画像石,河北安平逯家庄东汉壁画等画面中马车的车头下方均描绘有类似飘带的形象(图10),与秦陵二号铜安车的车轴末端系挂的飞铃相似。但唯一不同的是,这些飞铃的描绘多较短,远不及文献中的长可及地,此类短飘带型的飞铃形制大抵是秦汉时期的常规范式。

图10 河北安平逯家庄东汉壁画(君车出行图)

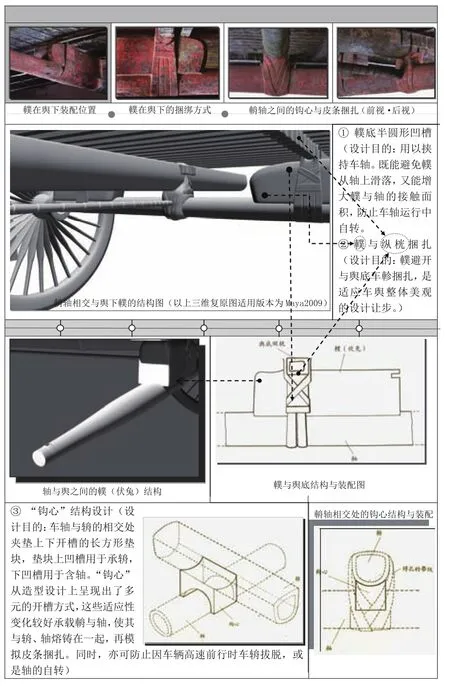

4.凹槽含轴,衬于舆底——铜车之“轐”

古代车马的轮轴体系中除了“轮纳辐·轴入毂·饰飞铃”外,轴与舆底的垫衬装置——“轐”①《说文解字·车部》曰:“轐,车伏兔也。”《释名·释车》:“屐,似人屐也。又曰伏兔、在轴上似之也。又曰輹、伏兔也伏于轴上也。”这是两块置于轴上、垫在左右车轸下的小枕木。引自刘永华:《中国古代车舆马具》,清华大学出版社2013年版,第36页。也是不容忽视的。关于“轐”的形制,经历了漫长的结构力学与形式美学上的演进,驾乘体系中的轴上置辀,辀轴相交的十字结构与马车的主舆结合共同构成了传统马车力学传导的基本结构。殷周时期,轴上置辀,辀轴相交的十字结构使马车舆底两侧成悬空的不稳定状态,车箱底部四周的横木与车轴之间出现了较大空隙,不能完全贴合、固定。为了解决这个结构上的缺陷,设计者采取在车辀与车轸、车轴的交接处鑿槽,利用槽卯加锲子的方法使车舆与车轴紧密结合。但此举无疑会削弱车箱底部前后横木和辀与轴的强度。同时,设计者又在交接的鑿刻部位安装铜饰以加固车辀与车轸的结合。随着工匠制车知识与经验的积累,在技术与形式上进行了些许变革,即在车轴与舆底左右两侧横木之间衬垫长方形木块,用以填充舆底与轴之间的空隙。据相关考古发掘,西周晚期的车轴与车舆之间偶有出现薄木块的衬垫,辀与轴、轸的互含加楔现象仍较为普遍。春秋时期,轐的厚度明显增加,至战国,轐的形制②车轴与舆底之间衬垫长方形木块,古名曰轐,又名輹、伏兔。《考工记·总序》:“加軫与轐”《说文· 车部》:“轐,车伏兔也。”《易·大畜》九二:“舆说(脱)輹。”《左传·僖公十五年》:“车说(脱)輹。”杜预注:“輹,车下缚也。”孔颖达疏:“輹,车下伏兔也。令人谓之车屐,形如伏兔,以绳缚轴,因名輹也。”《广雅·释器》:“轐、輹,伏兔也。”《释名·释车》:“屐,似人屐也。又曰伏兔,在轴上,似之也。又曰轐,轐,伏也,伏于轴上也。”引自秦始皇帝陵博物院:《秦始皇帝陵出土二号青铜马车》,文物出版社2015年版,第62页。已基本定型,底部开半圆凹槽,垫衬于轴、舆之中,其实际厚度与车辀的直径相同。

复观秦陵二号铜安车,其舆底与主轴之间衬垫长方形的轐(长21.1cm;厚6.4cm;宽5—5.85cm),[11]62通体涂绘朱红色。铜车顶面较宽而底面略窄,轐底为半圆形凹槽,用以挟持车轴。如此独特的设计细节既能避免车轐从轴上滑落,又能增大轐与轴的接触面积,防止车轴运行中自转。轐内端伸入舆底,与舆底的纵桄(位于舆底左右两侧的纵向木条,前后两端与前后轸用榫卯相接)相交,外端略长出于轸外。车轐与舆底用皮条捆扎固定,从舆底的纵向木条——纵桄与舆底底板之间穿过,将舆底、车轐、主轴三者紧固束缚。在二号铜安车的舆底的设计细节中,由青铜铸造的模拟皮革缠扎纹颇为清晰,形象表达出实用车马的结构细节与缠绕路径(图11)。关于皮革缠扎,《释名·卷第七·释车》中相关著述:

“缚,在车下与舆相连缚也。”[9]110

图11 秦陵二号铜车“轐”的拆解(三维复原图)

文中“缚”可视为裹缚车轐的皮条。因轐的厚度与辀的直径相同,①阮元在《考工记车制图解》中记:“舆下鉤轴者为轐,轐谓之輹,輹谓之伏兔。轐在舆底而衔于轴上,其居轴上之高当与辀径相同,至其两旁则作半规形,与轴相合,而更有二长足,少锲其轴而夹鉤之,使轴不转,鉤轴后又有革以加固之。舆底有轐,则不致与轴脱离矣。”引自阮元:《考工记车制图解》,石印本,1891年版(清光绪十七年),第16页。故轐含轴后,舆底两侧车轸与车輈就处在同一水平线上。与此同时,车轐的出现再次稳固了车轴与舆底的捆扎结构。关于轐的形制,古籍文献的释义有多种,但在秦陵铜车出土前,考古发掘出土的车轐实例甚少,②八十年代之后,随着发掘技术的进步,考古工作者于众多春秋战国时期的葬用马车中清理出了轐的形象。其中出土数量较多的有:山西侯马上马春秋墓地7辆,山西临猗程村春秋墓地14辆,山东临淄淄河店2号墓车马坑9辆。零散发现:陕西陇县边家庄5号春秋墓,甘肃平凉廊庄战国墓,河南三门峡后川战国车马坑等。这些车上的轐,长度在15—40厘米之间、厚度多为5—10厘米,底部均有凹槽,安装的方式也都是顺轴而置,形制与秦陵铜车相同。同时,在临猗程村和临淄淄河店的多辆车的轐、轴之间,还看到有捆扎皮条痕迹,这说明用皮条捆扎法固定轴、轐和舆底,是古代马车制作中的一贯做法。引自秦始皇帝陵博物院:《秦始皇帝陵出土二号青铜马车》,文物出版社2015年版,第63页。秦陵铜马车的出土,为研究者提供了车轐的详尽例证。

在这里值得注意的是,先秦以来发掘出土的木车中,其车轴与轐和舆底的捆扎位置与秦陵铜车有一定的差异。③如临猗程村M0026的3号车,“车軫与伏兔、伏兔与轴的交叉点上,既可看出凹槽咬合,又能看出皮条缠扎痕迹,而且比较清楚”。又如临淄淄河店2号墓出土马车22辆,其中8辆车的“轴、軫、伏兔之间用革带绑扎”。引自秦始皇帝陵博物院:《秦始皇帝陵出土二号青铜马车》,文物出版社2015年版,第63页。秦陵二号铜安车的轐是与舆底纵桄捆扎,但在木车中,捆扎的位置却在左右轸木处。然若从结构力学的角度分析,车两侧之轸是舆底结构中材质最强固的部分,能够承受车马行进中传导给车轴的扭力。同时,轐、轴与舆底两侧的捆扎固定,其相交点之间的距离越大,越能有效防止马车运行时因颠簸而造成的前后偏斜移位。所以,将轐捆缚在舆底左右轸木之上是较为合理的。秦陵铜车之所以将车轐的捆缚位置转移到舆轸内侧的纵桄上,应是工匠结合马车结构而做出审美形式的适应性改良,与铜车主舆的屏蔽程度和精致装饰有关。考古发掘出土的木车车箱两旁可供倚靠的木板外侧没有任何屏蔽装饰,在舆底两侧轸木上的皮条缠扎就可任意缠绕而不必考虑影响车舆的美观。反观秦陵铜车的车舆部分,周身包裹严密,装饰浑然一体。如果在车舆左右两侧轸木上捆扎皮条,必然会影响车舆的整体美观。然铜车舆底左右两侧纵桄之间相距较大,近于左右两车轸。因此,车轐与舆底两侧的捆扎通过纵桄而避开舆底车轸,是适应性的设计让步。

5.遮尘与装饰的双重功能——从“轴上铜饰”到“轐外掩板”

上节论及了车轐的结构演进,然在西周时期,车轐的早期形制可见于管状铜轴饰,具体安装在舆下车轸与轮毂之间的轴上,外端带盖板,中间插接木楔以固定。众所周知,殷商以来车轴两端的持轮部分多为通直,不做任何收杀,为了适当抵御舆马运行中的车毂内侵,故设计者在舆底两侧轸木与轮毂之间的轴上安装管状的“铜轴饰”(图12),状如底大上小的卵圆形,贯入车轴后,从其卵形管口与车轴之间空隙处插入木楔,木楔贯穿轴饰套管后插入车轴与舆下轸木的结合处。此举既可固定铜轴饰,避免其旋动,又能利用车轴与舆底两侧轸木相叠合的夹钳之力,进一步巩固木楔的稳定性。在铜轴饰套管外端上沿的方形盖板水平伸向轮毂,遮盖在车毂与舆底左右两侧轸木之间的缝隙上。

图12 北京琉璃河出土套筒式轴饰

诚然,用以固定铜轴饰的木楔具备了早期车轐的功能,车轐的出现是受到了铜轴饰木楔的影响而逐步演进的结果。春秋战国以来,车轮两端持轮的收杀逐渐明显,车轴本身即已具备防止轮毂内侵的功能,加之车轐的增厚,铜轴饰逐渐演变为用钉孔固定在车轐外端的掩板。掩板形状多样,有椭圆形、抹角长方形等,正面多铸纹饰,抑或是饰以错金银花纹,个别也有素面。譬如在河南辉县琉璃阁墓中出土的战国时期墓葬车马坑一号车①河南辉县琉璃阁,是1950年突破剥剔技术难关后成功发掘的第一座大型车马坑,编号131。葬式与山西金胜村车马坑相同,马集中堆放在狭长的小坑内,车分两排,輈的辕、踵相接,共有19辆。引自刘永华:《中国古代车舆马具》,清华大学出版社2013年版,第63页。、湖北江陵九店M104号车马坑二号车②1982年在纪南第二砖瓦厂(原名江陵九店公社砖瓦厂)取土区内发掘出一座车马坑,编号M104,内有二车四马。其中1号车保存极差,仅能辨识出轴和右轭;2号车的车舆后半部与车轮上半部被压扁,部分遭毁,但保留下来的痕迹却很清晰,各处结构都能复原,除了车軎被拆去,其余铜车饰都保留在原处,舆軨的两侧还装有四个铜壁插,这是在商周以来的其他车上所未见的。引自刘永华:《中国古代车舆马具》,清华大学出版社2013年版,第73页。等均发现有类似掩板造型(图13)。[11]64在秦陵二号铜车车轐外端上沿与舆底两侧轸木接缝处,装置长方形掩板各一块(长度:3.6cm;宽度:7.2cm;厚度:0.4cm),[11]64掩板伸出舆外,表面涂饰朱色。各地出土春秋战国时期马车舆下左右轸木之外,曾屡次发现相应的铜掩板。至西汉,马车掩板装置更为普遍,在多数掩板内端增添舌形插柄装置,用以插装在车轐与舆底部两侧车轸处。如山东省淄博市临淄区大武乡窝托村南西汉齐王墓四号坑、山东菏泽巨野红土山西汉墓、洛阳烧沟汉墓等。与诸多考古发掘出土实物相比,铜车马轐外端的掩板可能主要是避免泥土,抑或是雨水从车轐与毂的间隙甩入毂内与舆体两侧。同时铜掩板上的兽面铸纹、错金银纹饰、朱绘色彩亦能起到较强的装饰作用。

图13 河南辉县琉璃阁131号车马坑出土错金银轴饰

6.由“轴辀相交、鑿槽含轴”到“钩心”塑造

秦陵二号铜安车的轴輈相交、鑿槽含轴是轴与輈的主要结合方式,根据轴与辀的个体特征,不难发现二者对应接触面均为圆弧形,如何将二者牢固钳制是保证舆马行车的关键之需。殷商以来的早期马车上,曾发现有轴辀相交、鑿槽含轴的现象。在秦陵二号铜安车的车轴与辀的相交处没有鑿槽含轴,而是在二者的夹缝中夹垫上下开槽的长方形垫块,垫块上凹槽用于承辀;下凹槽用于含轴。垫块从造型设计上呈现出了多元的开槽方式,这些适应性变化较好承载了车輈与车轴,使垫块与车辀、轴熔铸在一起,再模拟皮条捆扎的形式。经实际测算,二号铜安车垫块外轮廓总长约6cm左右,宽约4cm,高度约为4cm,车轴与辀相叠处总高约为1.5cm。[11]65关于“勾心”的装置,据《释名·卷第七·释车》中载:

“钩心,从舆心下钩轴也。”[9]110

关于辀、轴相交时的细部结构,《周礼正义·辀人》中孙诒让注疏:

“当兔之处正直(值)与心,轴又横其下,作时上当隆起以持舆,下腹当突出鑿为钩,以函轴半径,与大车辕同,故亦可谓之钩心。”[11]65

文中所阐释的“上当隆起承接车舆,下当突出含车辀,”形象再现了轴、辀相交处垫块的上承下钩。秦陵二号铜安车轮轴体系中的轴、辀交接处的“钩心”,有效避免了因舆马轴、辀直接相交的不稳定性,如此上下凹槽的钩心装置,经皮条做缠扎固定后,可使三者之间形成牢固的上下咬合关系,亦可防止因车辆高速前行时车辀的意外拔脱,或是车轴的自转。《说文·革部》中关于皮条缠绕有相应的描述:“鞪:车轴束也。从革敄声。”文中所指“鞪”,即为缠扎轴、辀与舆下垫块的皮条。殷商以来,对于传统车马轮轴体系的认知,人们一直局限于鑿辀含轴后的皮条缠扎是轴、辀固定的具体方法,秦陵铜马车发掘出土让人们真实看到轴、辀以“钩心”固定新方法,虽为铜器模型,但仍可视为秦代舆马的实证资料。

三、秦陵二号铜安车轮轴体系的图像解析

秦陵二号铜安车轮轴体系的设计解析,离不开对轮、轴、毂、轐、钩心等关键部位的结构认知。图表阐释的“自明性”是解析结构设计的有效方式,是铜安车个案研究中重要的一环。本章即是在三类图表(“毂贯轴”的结构设计;“轮纳辐·軎系铃”的结构设计;“轐·钩心”的结构设计)之中,通过图像间的逻辑关联而逐步展开解析。同时图表中囊括了二号铜安车的三维复原解析,亦凭借详实的多角度实景还原,真实再现舆马轮轴体系的设计特点。

1.秦陵二号铜安车“毂贯轴”的结构设计解析

2.秦陵二号铜安车“轮纳辐·軎系铃”的结构设计解析

3.秦陵二号铜安车“轐·钩心”的结构设计解析

四、结语

军事与礼仪,作为古之中国社会人们思想与社会关系的价值考量,其集中的物质呈现离不开文化形态的演进。据《左传·成公十三年》中记:“国之大事,在祀与戎,祀有执膰,戎有受脤,神之大节也。”此番关于祀、戎之论,是中国传统社会文化意象的内在阐释。所谓“血亲组织”的社会形态正是在多元的文化意向中被构筑为“国家级社会”①对中国来说,一个不可否认的事实是,在秦统一前的五千年发展中,社会结构早已复杂化了,而周代中国则代表高度发达的“国家及社会”……中国青铜时代晚期,“国家级社会”呈现出多种多样的形式,这些具体的不同的社会形态会随时代变迁而发生变化,还有其中的组成成员和团体之间的关系——而不是把“国家级社会”作为一个抽象概念来看待,也不是机械地决定一个具体的社会是否符合那个概念。引自(美)罗泰:《宗子维城——从考古材料的角度看公元前1000至前250年的中国社会》,吴长青、张莉、彭鹏等译,上海古籍出版社2017年版,第22页。,继而一张复杂的物质文化网络被重新发掘与规划,礼制社会的物质诠释在不断追溯中被放大成为林林种种的阐释原型。作为其中一类的舆马驾乘,即是社会发展的物质所需,更是礼制社会显像的文化标识。马车是王侯宗室所乘用的主要陆行工具,不同的车制类型,彰显出身份地位的尊卑,更是社会礼制的重要组成。秦人善牧与善驭的传统由来已久,舆马文化自殷商起,经历代变迁,演绎了历史兴衰的烽烟岁月。至战国末年,秦国逐渐成为“带甲百余万,车千乘、骑万匹”的军事强国。也正基于此,才有始皇帝横扫六合而一统天下。秦统一后,阅三代之礼,在先秦车制基础上创造性建立了帝王銮驾乘舆的鹵簿制度。“塗车芻靈,自古有之。”车马殉葬是古代丧葬制度的重要组成,自殷商至春秋战国以来,舆马随葬经历了由实用马车到明器模型的演变。伴随着秦始皇陵园出土的两乘彩绘铜马车,再次展现了战国以来车马随葬明器化变革的承前启后。秦陵铜马车以其金属材质的整体结构、真实摹写的表现手法、完备的轮轴与驾引体系、金银车马具与绚丽的彩绘纹饰开创了古代车马随葬中的典型特例。鉴于此处,本文通过参照考古学中对秦陵二号铜安车的类型学研究,采用个案解析的方法,以设计学的视角对铜安车轮轴体系进行具体分析和阐释,用多角度的结构细节再现“物有适宜”设计原则下的形式演变。在对秦陵二号铜安车轮轴体系形制结构的阐释中,虽夹杂有考古类型学上的推演,但总体上还是本着舆马造型的功能结构为主,形式塑造为辅的原则,在先秦以来的社会制度、风俗习惯、价值意识的多重交织中,结合“礼”与“用”的角度,从设计艺术的“物有适宜”出发做出以下几点考量:

其一,礼用之器的实用性摹写。秦陵二号铜安车为皇室乘用车的明器化模型,类同于殷周以来的实用舆马随葬。青铜马车完全摹写真车,其多元的铸造加工之法结合奢华的装饰性皆凸显出皇室銮驾的礼制规范。以轮轴体系而言,轮毂上凸起的多处棱纹即是用铜铸象征先秦以来用于加固木车毂,而将其表面施胶并用牛筋间隔缠扎固定后经打磨而形成的棱纹。除此,在车轐与钩心的塑造上,依然可见青铜摹写的皮条捆扎铸纹。

其二,结构设计的创新性改变。本文以铜安车的轮轴体系为研究对象,着力探讨马力传导下车轮旋动的结构设计。毂贯轴(轴持轮部分的收杀设计;毂穿中部的壶腹状设计;“文茵畅毂”的结构设计)、轮纳辐(铜车轮径设计;辐条形制的适应性改变;腰鼓形的轮牙截面)、軎系铃(軎的造型设计)、挟伏兔(轐底半圆形凹槽;)、垫钩心(上凹槽用于承辀;下凹槽用于含轴)这一系列复杂的机械传导构成蕴含着秦人车制“物有适宜”的设计智慧。

其三,材料工艺的多元性融合。秦陵二号铜安车驷马相挽的明器化模型由众多零部件组装而成,囊括了诸如铸接、铆接、插接、套接、子母扣、活铰链等多元的制作工艺和相应的装配方法,其中银质车軎、车辖的材质选择,凸显出舆马表尊的显著特征。

其四,视觉设计的审美性表达。铜安车结构繁复,在视觉主体上,舆马轮轴体系的结构创新不仅体现在视觉形式和结构表现手法上,更在车制文化内涵和装饰手法的美学追求上达到了同一的审美表达。通过对秦陵二号铜安车轮轴体系视觉形象的研究分析,即是对礼用合一、结构构成、装饰材料、审美艺匠的探讨,由此而形成强烈的地域特征和文化审美,就是视觉形象的集中表达。如铜安车“文茵畅毂”的结构设计,视觉形象上区别于短毂,而在其结构设计上,乘车畅毂,取其安也。同样,车轐与舆底连接通过纵桄捆扎而避开舆底车轸,是工匠结合马车舆箱四面装饰精美的屏蔽装饰而在结构设计上做出的适应性改良。

图版来源:

[1]图1秦·环形银错银铜车马饰(阿房宫遗址)——图片来源:徐卫民.话说陕西(秦卷)[M].西安:西北大学出版社,2010:122.

[2]图2秦·辇车——图片来源:陈平.关陇文化与赢秦文明[M].南京:江苏教育出版社,2005:305.

[3]图3秦陵二号铜安车侧立面图(轮轴体系)三维复原——图片来源:作者绘制(三维复原图适用版本为Maya2009)

[4]图4秦陵二号铜安车主舆舆底平面图——图片来源:秦始皇帝陵博物院.秦始皇帝陵出土二号青铜马车[M].北京:文物出版社,2015:167.

[5]图5秦陵二号铜安车“毂贯轴”的结构细节(三维复原图)——图片来源:作者绘制(三维复原图适用版本为Maya2009)

[6]图6湖北江陵九店M104号车马坑车毂加固方法示意图(涂漆·缠绕·髹漆)——图片来源:刘永华.中国古代车舆马具[M].北京:清华大学出版社,2013:85.

[7]图7考工记车制图解(上图:轮图中图:漆轮牙椁漆内图下图:绠图、辐图、毂图)——图片来源:阮元.考工记车制图解[M].石印本.1891(清光绪十七年):10-12.

[8]图8北京琉璃河出土青铜“軎”与“辖”——图片来源:刘永华.中国古代车舆马具[M].北京:清华大学出版社,2013:43.

[9]图9铜辖与铜轴饰连接为一体(河南洛阳出土)——图片来源:刘永华.中国古代车舆马具[M].北京:清华大学出版社,2013:43.

[10]图10河北安平逯家庄东汉壁画(君车出行图)——图片来源:刘永华.中国古代车舆马具[M].北京:清华大学出版社,2013:166.

[11]图11秦陵二号铜车“轐”的拆解(三维复原图)——图片来源:作者绘制(三维复原图适用版本为Maya2009)

[12]图12北京琉璃河出土套筒式轴饰——图片来源:刘永华.中国古代车舆马具[M].北京:清华大学出版社,2013:38.

[13]图13河南辉县琉璃阁131号车马坑出土错金银轴——图片来源:刘永华.中国古代车舆马具[M].北京:清华大学出版社,2013:83.

[14]秦陵二号铜安车结构设计解析图表——图片来源:秦始皇帝陵博物院.秦始皇帝陵出土二号青铜马车[M].北京:文物出版社,2015:66-77.注:三维复原图来源于作者绘制(适用版本为Maya2009)