规律性尿激酶肝素混合封管液在血液透析长期留置导管中的应用及护理

2019-05-18廖安燕

廖安燕

(重庆医科大学附属第一医院,重庆 400016)

1 资料与方法

血液透析是治疗尿毒症患者最为重要的方法之一,建立高效的血管通路是进行血液透析的基础条件[1]。

1.1 一般资料

选取本院收治的70例使用静脉留置导管进行血液透析患者,两组使用静脉留置导管进行血液透析患者均应用优质护理方法。纳入标准:(1)初次接受血液透析治疗者;(2)病情稳定且在30d内无感染者;(3)均在知情下参与本次研究者。排除标准:(1)长期服用抗凝药物者;(2)合并精神障碍者;(3)具有出血倾向血液病者。实验组中有26例男性患者、9例女性患者;平均年龄为(70.02±10.87)岁,平均体重为(63.36±15.25)kg,平均导管留置时间为(6.33±1.25)个月。对照组中有27例男性患者、8例女性患者;平均年龄为(70.05±10.86)岁,平均体重为(63.38±15.27)kg,平均导管留置时间为(6.38±1.22)个月。

1.2 方法

两组患者均进行血液透析治疗,一周三次(每次4h)。实验组应用规律性尿激酶肝素混合封管液方法,根据导管抽吸通畅度来使用10万U尿激酶,每次透析结束之后,使用安尔碘溶液来消毒静脉端导管(使用0.9%生理盐水10mL快速冲洗)和动脉端导管(使用0.9%生理盐水10mL快速冲洗),再冲干净导管内的残余血液,使用100mg肝素,取75mg上液,加入2.3mL生理盐水,稀释10万U尿激酶,混匀之后逐日到1.1ml动脉端导管和1.2ml的静脉端导管中,再迅速关闭导管,防止血液倒流导管而发生凝固,使用无菌肝素帽拧紧。对照组应用普通肝素混合封管液方法,透析结束后,使用0.9%生理盐水10mL快速冲洗静脉端和动脉端。导管封管时采用2ml肝素原液加入0.9%生理盐水0.3mL,采用正压封管处理(使得导管内保持一定压力,避免血液倒流而发生凝固情况)。

两组患者均应用优质护理方法,在透析前,护理工作人员告诉患者治疗过程中的相关注意事项和治疗目的等,主管观察导管周围皮肤是否出现出血和感染等情况。对血压升高患者需提供降压处理,等到血压水平恢复正常后才可以进行相应治疗。在血液透析过程中,护理工作人员需严格遵守无菌操作原则,严格消毒导管口,减少导管口在空气中的暴露时间。血液透析结束之后,彻底冲洗干净导管中的残留血液,更换肝素帽,及时清理导管口的血痂,预防导管堵塞。

1.3 观察指标

分析两组使用静脉留置导管进行血液透析患者的临床指标(静脉压、血流量、尿素清除指数)、导管阻塞率、溶栓再通率。

1.4 统计学方法

采用SPSS20.0统计学软件进行统计学分析。

2 结 果

2.1 两组患者的临床指标分析

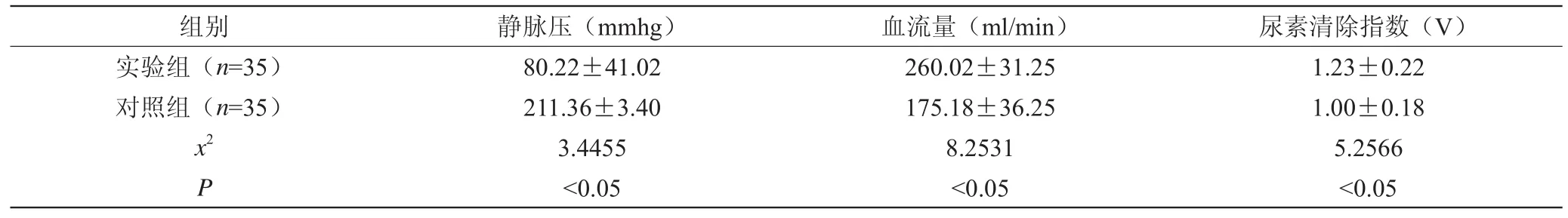

实验组使用静脉留置导管进行血液透析患者的静脉压、血流量、尿素清除指数等临床指标显著优于对照组(P<0.05),见表1.

表1 两组患者的临床指标分析

2.2 两组患者的导管阻塞率、溶栓再通率分析

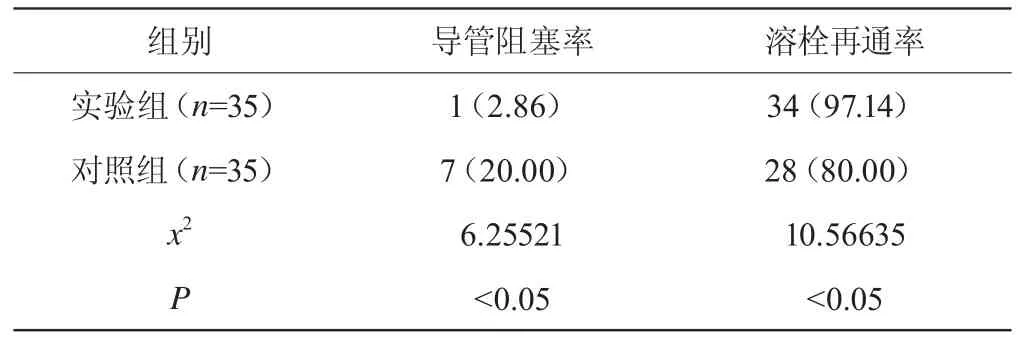

实验组使用静脉留置导管进行血液透析患者的导管阻塞率低于对照组(P<0.05)、溶栓再通率高于对照组(P<0.05),见表2。

表2 两组患者的导管阻塞率、溶栓再通率分析(例/%)

3 讨 论

部分慢性病患者由于血管破坏过于严重,因此不适宜人造血管搭桥术透析,临床中往往使用留置导管方式来作为透析通路[2-3]。长期留置导管在临床中容易发生导管堵塞问题,最终降低导管的使用寿命,影响透析充分性[4-6]。使用肝素液进行封管时往往会发生导管堵塞情况,尿激酶作为一种溶栓药物能够治疗多种血栓疾病,与此同时配合相应护理能够维持导管的正常功能。在日常护理工作中密切观察封管情况,及时发现血栓有无形成,做好优质护理工作以及健康教育宣讲工作等能够保证导管通气使用。肝素在使用过程中的主要作用是:抗凝。尿激酶不仅仅能够讲解纤维蛋白凝块达到溶栓效果,而且能够作用在内源性纤维蛋白的溶解系统之中,对抗血小板凝聚,预防血栓形成。在此需要注意尿激酶封管前后患者是否出现出血倾向,避免女性经期间进行使用尿激酶封管[7-8]。

综上所述,规律性尿激酶肝素混合封管液在血液透析长期留置导管中的应用价值显著,配合适当护理操作有利于提高透析血流量。