户外活动和体育锻炼防控儿童青少年近视的研究进展

2019-05-14徐建方路瑛丽冯连世

李 良,徐建方,路瑛丽,冯连世

近视是引起视力低下的最常见的屈光不正类型。过去几十年中,近视的大规模流行已成为全球性的公共卫生问题(Bourne et al.,2013)。据调查,2010年全球范围内的近视人群约19.5亿人,其中高度近视约2.77亿人。根据流行病学调查的结果预测,2050年全球近视人群规模将达到47.58亿人,占全球总人口的49.8%,其中高度近视约9.38亿人(Holden et al.,2016)。全球近视的发生情况呈现出明显的区域特征,亚洲地区,尤其是东亚地区,近视发生率远高于欧洲、美洲、非洲等国家和地区(Ding et al.,2017;Holden et al.,2016)。我国是世界上近视发生率最高的国家之一,尤其是儿童青少年的近视发生率呈现出持续增长的态势,严重影响了儿童青少年的健康成长。据统计,2014年我国7~18岁儿童青少年的近视检出率为57.2%,比2005年升高了9.8%,全国有10个省份属于近视的高流行区(董彦会 等,2017)。我国大城市儿童青少年从小学至中学阶段的年近视发生率甚至高达20%~30%,及早干预、正确引导是保护儿童青少年视力的重要手段(Wang et al.,2018b)。我国儿童青少年近视的持续高发态势引起了党和政府以及全社会的高度重视。2018年8月30日,教育部会同国家卫生健康委员会等8部门制定了《综合防控儿童青少年近视实施方案》并向社会公布(教育部 等,2018)。该方案明确提出,到2030年将我国6岁儿童近视率控制在3%左右,小学生近视率下降到38%以下,初中生近视率下降到60%以下,高中生近视率下降到70%以下。为实现此目标,该方案也从家庭、学校、学生等方面推出了诸多举措,包括增加和强化儿童青少年的户外活动和体育锻炼、减轻课内、外学业负担、控制电子产品的使用、养成健康用眼习惯等(教育部 等,2018)。

已有研究证据表明,缺乏足够的体力活动是导致诸多慢性病的独立高危因素,久坐不动行为与全因死亡风险增加存在密切联系。积极进行体力活动对人体大有裨益,例如预防慢性疾病、改善身体机能、提高身体素质等(Piercy et al.,2018)。体力活动的概念非常广泛,它囊括了任何由骨骼肌产生的需要消耗能量的身体动作。对于儿童青少年来说,户外活动和体育锻炼是他们日常体力活动的主要形式。近年来,研究者针对户外活动和体育锻炼在防控儿童青少年近视中的作用进行了探索。研究指出,东亚地区儿童青少年近视的高发率与学业压力增大及生活方式改变密切相关,户外活动和体育锻炼时间的减少以及室内伏案学习负担的加重是导致儿童青少年近视的重要因素(Morgan et al.,2012)。为了进一步探索和发现防控儿童青少年近视的有效途径,本文主要围绕户外活动和体育锻炼对儿童青少年近视的防控作用进行综述。

1 儿童青少年近视的诱因及危害

1.1 儿童青少年近视的诱因

眼睛是人体感知外界信息的重要视觉器官,屈光系统会根据用眼情况调节眼球长度,使外界物体刚好在视网膜成像再由大脑进行辨识。如果长期存在用眼不当的行为(如超负荷近距离用眼、视屏时间过长等),会导致屈光系统功能失调,外界物体的成像落在视网膜之前,造成远视力下降,从而形成近视(胥芹 等,2015)。通常情况下,当屈光度≤-0.50 D时被判定为近视,其中,屈光度在-3.00 D~-0.50 D之间为轻度近视,屈光度在-6.00 D~-3.00 D之间为中度近视,屈光度≤-6.00 D为高度近视(Zorena et al.,2018)。儿童青少年近视的发生通常是多因素共同作用的结果,主要包括以下几方面:

1.1.1 遗传因素

目前已发现大约30个基因位点与近视的发生有关,其中有13个基因位点与高度近视相关(Zorena et al.,2018),BICC1和RASGRF1位点的遗传变异与高度近视密切相关,这也可能是引起中国汉族人群高度近视的潜在基因位点(Hepei et al.,2017)。研究发现,当父母双方均近视时,其子女近视发生率为43.6%;当父母中有一人近视时,其子女近视发生率为14.9%;当父母均没有近视时,其子女近视发生率仅为7.6%(Ip et al.,2007)。

1.1.2 不良用眼习惯

长时间近距离用眼使屈光系统无法得到充分放松,睫状肌长期处于收缩状态,眼部的疲劳无法恢复,最终导致视力下降(Ramamurthy et al.,2015)。近距离工作的持续时间,而不是近距离工作的累积时间,更可能是导致近视的重要原因(Giloyan et al.,2017)。电子产品的大量使用导致儿童青少年将越来越多的时间花费在看电视、玩手机、打电子游戏等方面,视屏时间显著增多,每天使用电脑、手机的时间大于3 h是导致儿童青少年产生屈光不正的重要危险因素(郭志丽 等,2016),而减少视屏时间是延缓近视发展的主要方法之一(易军晖 等,2011)。

1.1.3 维生素D的缺乏

人体90%以上的维生素D都是基于皮肤合成的维生素D3转化而来,充足的户外活动和日晒可提高人体内的维生素D水平(翟露露 等,2016),而维生素D水平的改变可能与近视的发生有内在联系(Tideman et al.,2016)。在一些横断面调查研究中发现,维生素D缺乏人群的近视发生率显著高于维生素D水平正常的人群(Mutti et al.,2011;Yazar et al.,2014)。尤其在低龄儿童中,研究发现,维生素D水平与眼轴长度呈负相关,进一步说明维生素D可能在近视的致病机制中有直接的作用(Tideman et al.,2016)。

1.1.4 体力活动的减少

20世纪90年代就有研究者发现,近视程度发展较快的学生每天户外活动时间显著少于近视程度发展较慢的学生(Pärssinen et al.,1993)。我国儿童青少年身体活动指南建议,儿童青少年每天应进行累积时间不少于60 min的中高强度身体活动,并且每天视屏时间应控制在2 h以内(张云婷 等,2017)。但大样本调查数据发现,我国儿童青少年每天进行中高强度身体活动的平均时间为45.4 min,仅有29.9%的儿童青少年能够达到身体活动推荐量的标准(Fan et al.,2017)。国外有研究发现,新加坡6~7岁华裔儿童近视发生率为29.1%,远高于悉尼的3.3%;同时,新加坡儿童每周进行约3.05 h的户外活动,而悉尼儿童每周户外活动时间长达13.75 h(Rose et al.,2008b)。我国学者同样发现,近视儿童的户外活动时间明显少于视力正常儿童(郭寅 等,2014),增加户外活动时间及减少视屏时间等行为是视力的保护因素(黄剑辉 等,2016)。

1.2 儿童青少年近视的危害

儿童青少年时期是身体生长发育的关键阶段,也是学习任务最为繁重的阶段,近视不仅会影响儿童青少年的健康成长,还会干扰他们的正常学习和生活,高度近视者通常表现出较低的生活质量(郭立云 等,2016)。近视还会妨碍儿童青少年心理、社会适应能力等方面的发展,甚至还会对国防建设产生严重影响,比如视力下降导致征兵困难(张欣,2018)。另外,睡眠时间与近视之间呈负相关,近视会导致儿童青少年出现睡眠困难,而睡眠不足本身也会影响视力发展,长此以往易形成恶性循环(张娟娟等,2013;Jee et al.,2016)。研究表明,儿童青少年时期的近视易导致成年后发展成高度近视,而早期近视也是青光眼、白内障等眼部疾病的重要诱因,这些疾病会对家庭和社会造成沉重的经济负担。据统计,美国每年用于治疗屈光不正引起的视力障碍的直接经济费用高达39~72亿美元(Vitale et al.,2006),每年在全球范围内由于近视而导致的经济负担高达2020亿美元(Smith et al.,2009)。

2 “户外活动”和“体育锻炼”的概念界定

为便于对各类文献研究进行综述,本文对“户外活动”和“体育锻炼”的概念进行说明和界定。“户外活动”的概念相对宽泛,从研究报道来看,包括散步、野餐、玩耍、上学来回路途、课间休息、体育课、室外运动等内容(胥芹 等,2015;易军晖 等,2011)。虽然很多研究并未将户外活动的具体内容一一列出,但大多数研究都将户外休闲活动和室外体育运动作为户外活动的两大核心内容(Dirani et al.,2009;Guo et al.,2017;Low et al.,2010)。因此,本文在进行文献综述时将“户外活动”界定为:在户外进行的且有体力活动特征的所有娱乐休闲活动和体育运动的集合。

相对而言,“体育锻炼”更侧重于就某一项或某一类运动项目进行有目的的锻炼,它有比较明确的计划性、规律性和目的性,目前研究大多围绕球类运动与儿童青少年近视的关系展开讨论(张泽宇,2014;赵青峰,2011)。鉴于此,本文将“体育锻炼”界定为:以身体练习和运动负荷为手段,为增强身体素质、促进身心健康而进行的一类体育运动。

3 户外活动对儿童青少年近视的防控作用

3.1 户外活动与儿童青少年近视的关联性

关于户外活动与近视关联性的讨论由来已久,较早的一项国外研究对514名视力正常的儿童从小学三年级跟踪调查到八年级,发现在八年级时有111名儿童近视(近视率为21.6%),近视儿童每周参加户外活动时间为7.98±6.54 h,显著低于视力正常儿童的11.65±6.97 h,较少的户外活动时间可能增加了患近视的概率(Jones et al.,2007)。新加坡近视危险因素队列研究(SCORM)的结果也显示,患有近视的青少年每天户外活动时间为3.09±1.92 h,显著低于视力正常者的3.59±2.03 h;在调整其他影响因素并进行分析后发现,户外活动时间与近视高度负相关,该研究认为,参加较多户外活动的青少年更不容易产生近视(Dirani et al.,2009)。此外,基于荷兰、澳大利亚、印度等国家样本人群进行的研究也指出,户外活动时间的减少与儿童青少年近视的发生与发展密切相关(French et al.,2013;Saxena et al.,2017;Tideman et al.,2019)。很多研究者也针对我国不同地区儿童青少年的近视情况与影响因素进行了调查研究,大部分研究都发现,儿童青少年的户外活动时间与近视密切相关(Guo et al.,2013,2017;Sun et al.,2018;Tsai et al.,2016;You et al.,2016)。Guo等(2017)对北京城区及郊区的382名小学一年级学生进行4年的跟踪研究后发现,男生的眼轴长度在此期间增长了1.15±0.56 mm,女生增长了1.10±0.63 mm,学生每天户外活动时间为1.7±0.8 h,多变量回归分析发现,眼轴长度的增加与较少的户外活动时间、较多的室内学习时间均显著相关。Sun等(2018)对青岛市3 753名10~15岁的中小学生进行了横断面调查,随着年龄的增长,学生从事近距离学习的时间越来越多,而进行户外活动的时间越来越少,增加户外活动时间是防控近视的重要手段。我国台湾地区的研究者指出,每天参加补习班超过2 h是导致儿童近视的危险因素,这可能与较多的视近作业时间和较少的户外活动时间有关(Ku et al.,2019)。有意思的是,研究发现,我国乡村学生的近视率低于城市学生,推测产生这种现象的原因是乡村学生比城市学生有相对较低的课业负担、较少的视屏时间以及较多的户外活动(董彦会 等,2017;Pan et al.,2018),进一步佐证了户外活动时间与儿童青少年近视之间存在关联。将国内外相关研究进行对比后发现,我国儿童青少年户外活动时间明显低于欧美等国家的水平,这也可能是我国儿童青少年近视高发的原因之一(French et al.,2013;Guo et al.,2013;Jones et al.,2007)。

然而,也有研究报道,户外活动时间与儿童青少年近视的关联性不强。研究者对我国广东地区998名青少年(14.6±0.8岁)进行了调查,调整年龄、性别等混杂因素后发现,近距离工作时间和户外活动时间与青少年近视的相关性不显著(Lu et al.,2009)。对新加坡3 009名华裔学龄前儿童进行调查后同样发现,近距离工作时间和户外活动时间与近视的相关性并不显著(Low et al.,2010)。Lin等(2017)对我国邯郸农村的572名儿童青少年(10.6±2.5岁)进行调查后发现,患有近视的儿童青少年与视力正常者在户外活动时间上并无显著差异(2.8±1.3 h vs. 3.0±1.4 h);进行多因素回归分析后,该研究发现,户外活动时间对视力仅有微弱的保护作用。经过比较分析,以上研究对于户外活动时间与近视关联性报道不一致的原因可能包括:1)不同研究中研究对象的近视率有较大差异,从22.4%到83.1%不等(Deng et al.,2010;Lu et al.,2009),近视率的较大差异可能会造成多因素回归分析的结果出现偏差;2)对近视的判断标准不同,大多数研究中以屈光度≤-0.50 D为近视的判断标准,但也有研究中以屈光度≤-0.75 D或≤-1.00 D为近视的判断标准,在判定近视时的微小差异(±0.25 D)都会显著影响流行病学的调查结果,造成特定风险因素与近视之间出现假阳性或假阴性的结果(Cumberland et al.,2018);3)用于评估儿童青少年参加户外活动情况的调查工具(大多是问卷调查)不同,可能会在评估户外活动水平时得出偏高或偏低的结果(Wang et al.,2018a)。

当前研究大都关注于户外活动的持续时间与近视的关联性,而活动水平与儿童青少年近视之间是否也存在关联性呢?Guggenheim等(2012)针对这个问题进行了初步探讨,在研究中分别利用加速度计记录体力活动水平,利用问卷调查户外活动情况。结果发现,户外活动时间对近视的影响更大,户外活动时间是近视发生的独立因素,不受体力活动水平的影响。近年来,丹麦欧登塞大学附属医院的研究团队也针对这个问题进行了探讨,同样利用加速度计记录研究对象的体力活动水平。在进行7年的追踪研究后发现,体力活动水平与儿童青少年眼轴长度和屈光度漂移之间并无显著相关性(Lundberg et al.,2018b);而且,在14~17岁青少年中,体力活动水平与脉络膜厚度也无相关性(Lundberg et al.,2018b)。通过对文献研究进行系统综述发现,目前还没有证据显示体力活动水平是近视的独立影响因素,户外活动时间依然是影响近视的重要因素(Thykjaer et al.,2017)。但需要引起注意的是,以上研究的样本人群均来自英国、丹麦等欧洲国家,其样本人群近视率的基线水平较低[Guggenheim等(2012)的研究为13.6%,Lundberg等(2018a)的研究为17.9%],加之样本人群较高的体力活动基线水平,这可能是未观察到体力活动水平与儿童青少年近视存在相关性的原因之一。而在近视高发的东亚国家和地区,如中国,儿童青少年较高的近视率及较低的体力活动水平可能会对研究结果产生不同的影响,这也是后续研究应该关注的问题之一。另一方面,以上研究在评价体力活动水平时并未严格区分室内活动和户外活动,不同环境下的体力活动水平对近视或许有不同的影响,后续研究也应通过更严谨的实验设计对此问题进行试验和论证。

综上所述,目前多数研究证据表明,儿童青少年参加户外活动的时间与近视的发生和发展呈负相关,增加户外活动时间是儿童青少年视力的保护因素。基于目前的研究证据,户外活动时间似乎是影响儿童青少年视力水平的主要因素,但现有研究证据存在地域局限性,还需通过多样化的样本人群分析体力活动水平对儿童青少年近视的影响作用。此外,目前大多数研究强调户外活动的时间而较少关注活动的类型、强度等,这都需要后续研究进行深入探索和分析。

3.2 户外活动防控儿童青少年近视的干预研究

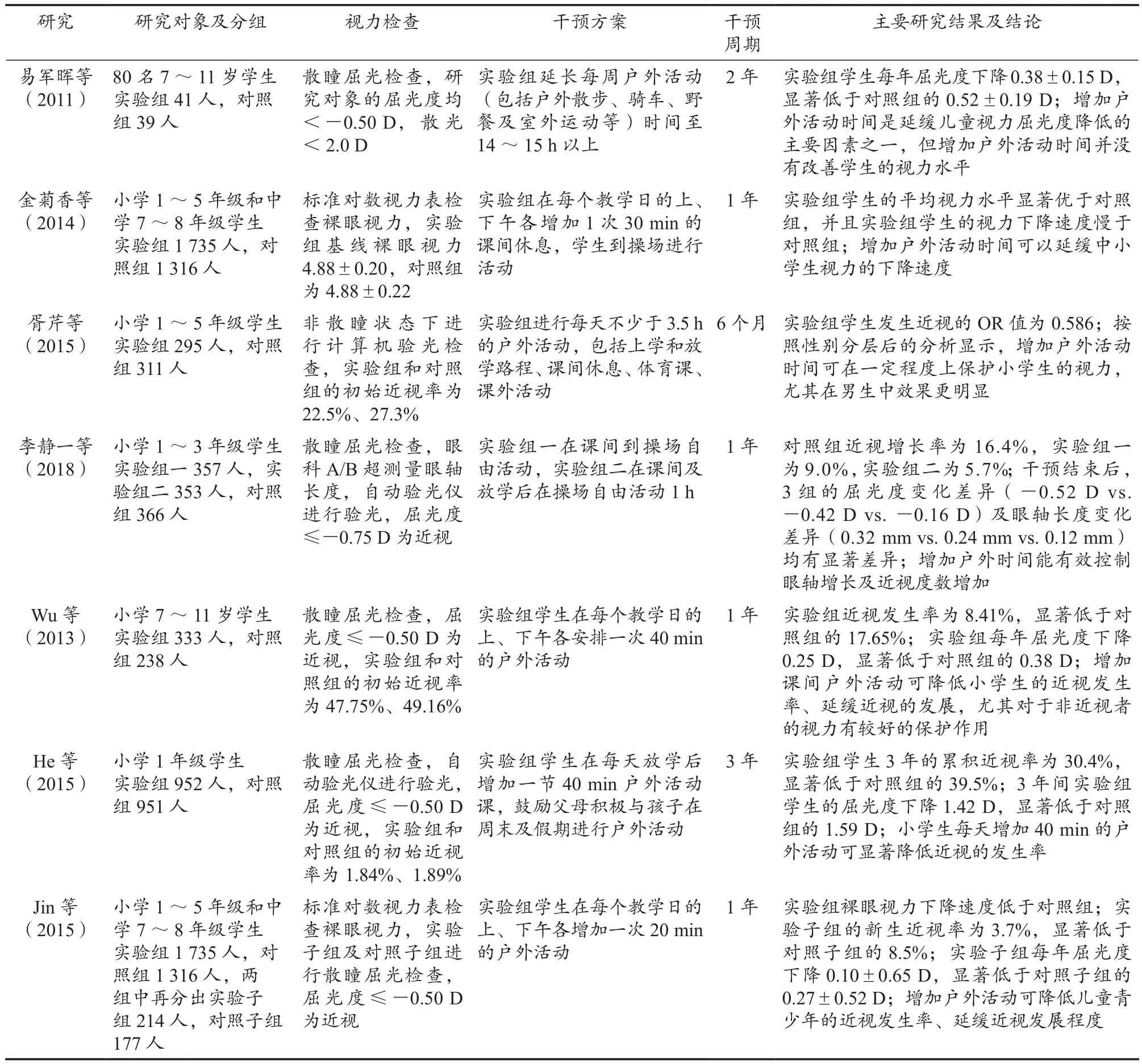

目前,有关户外活动对儿童青少年近视的防控作用研究大都以中国儿童青少年为样本人群(表1),这可能与我国儿童青少年近视的持续高发态势有关。研究证据表明,通过增加户外活动时间可在一定程度上预防儿童青少年近视的发生,并能减缓屈光度的下降速度。在一项随机对照实验中,He等(2015)以小学一年级学生为研究对象,进行了长达3年的干预跟踪研究,其中,实验组学生在每天放学后增加一节40 min的户外活动课。在3年的干预期间,实验组学生的累积近视率为30.4%,显著低于对照组的39.5%;实验组学生的屈光度累积下降1.42 D,显著低于对照组的1.59 D。该研究证实,每天增加40 min的户外活动可显著降低儿童的近视发生率,并能减缓屈光度的下降速度。Jin等(2015)的研究中,实验组的1 735名中小学生在每个教学日的上、下午各增加一次20 min的户外活动,而对照组的1 316名学生不进行干预。干预1年后发现,实验组学生的裸眼视力下降速度显著低于对照组。另外,该研究对实验组的214名学生、对照组的177名学生进行全面的眼科检查发现,实验组学生的新生近视率为3.7%,显著低于对照组的8.5%;实验组学生每年屈光度下降0.10±0.65 D,低于对照组的0.27±0.52 D。该研究也证实增加户外活动时间(每天40 min)对于降低儿童青少年的近视发生率、减缓屈光度的下降速度都有较好的作用(Jin et al.,2015)。此外,有研究指出,中小学生在课间增加60 min(金菊香 等,2014;李静一 等,2018)或80 min(Wu et al.,2013)的户外活动均能有效降低近视的发生率,并减缓屈光度的漂移。

那么,增加户外活动时间能否改善已近视者的视力水平呢?易军晖等(2011)以7~11岁患有近视的小学生为研究对象,实验组的学生每周增加户外活动时间至14~15 h,同时控制近、中距离工作时间至每周30 h以内,对照组不进行干预。干预2年后发现,实验组学生每年屈光度下降0.38±0.15 D,显著低于对照组的0.52±0.19 D。多因素回归分析发现,增加户外活动时间是延缓小学生屈光度下降的主要因素之一,但增加户外活动时间并没有改善这些小学生的视力水平,近视程度依然在逐步加深。在一项纵向追踪研究中,研究者对50名9~14岁患有近视的儿童青少年进行了17~55个月不等的追踪调查,结果发现,近视程度的发展与户外活动时间之间并无显著关联(Öner et al.,2016)。从目前有限的研究证据来看,增加户外活动时间能够减缓屈光度的漂移,但并不能有效改善已经产生近视的儿童青少年的视力水平。

综合来看,增加户外活动时间能够对儿童青少年的视力起到一定的保护作用,可在一定程度上降低儿童青少年近视的风险并能减缓屈光度的漂移。一项系统综述研究指出,增加儿童青少年的户外活动时间并追踪观察3年,屈光度漂移可减少0.3 D(Xiong et al.,2017)。但是,对于已患有近视的儿童青少年来说,增加户外活动时间并不能显著改善他们的视力水平。当前大多数研究并未将已经近视和未近视的样本人群进行区别干预和分析,而从对文献研究的分析来看,近视与否及近视程度可能对户外活动时间有不同的“量-效”反应,这也是后续实验应当关注和研究的问题之一。另外,目前的干预研究大多关注于将研究对象的户外活动时间增加至某一水平而忽略了其本身的户外活动基线水平,户外活动时间对近视的防控作用可能存在阈值,后续研究需要对有效防控近视的户外活动阈值水平进行探索,以便更为科学地指导儿童青少年通过参加户外活动来防控近视的发生和发展。

4 体育锻炼对儿童青少年近视的防控作用

4.1 体育锻炼与儿童青少年近视的关联性

适宜的体育锻炼可提高多方面的身体素质已得到诸多研究的证实,体育锻炼与近视的关联性也得到研究者的关注并进行了一些探索性研究。我国学者在20年前就曾对体育锻炼和近视的关联性进行了探讨,通过对初一学生进行长达6年(初一到高三)的跟踪观察后发现,那些在初一就参加体育兴趣小组学生的视力低下检出率从32.5%(初一)上升至47.5%(高三),但无显著性差异;而参加文学和数学兴趣小组学生的视力低下检出率分别从33.3%、33.6%(初一)上升至80.9%、64.1%(高三),均表现出显著性差异(陈维格,1994)。同时,该研究还发现,每天参加体育锻炼1.5 h以上的学生视力低下率为43.0%,远低于每天体育锻炼时间不足0.5 h学生的84.5%(陈维格,1994)。近几年的研究发现,体育锻炼,尤其是中等强度的体育锻炼(谌丁艳 等,2015),在保护儿童青少年视力方面具有重要作用(王燕 等,2017;许凤鸣 等,2017;杨汴生 等,2013),每天进行至少60 min的体育锻炼与较低的近视发生率显著相关(Theophanous et al.,2018)。许韶君等(2016)的研究指出,每天参加60 min以上的体育锻炼可显著降低学生患疑似近视的风险,按年龄分层后发现,每天参加60 min以上的体育锻炼对8~12岁小学生的视力水平有较好的保护作用,而在13~18岁学生中的保护效果并不明显。该研究提示,针对不同年龄阶段学生的近视防控工作重点应有所不同,小学生尤其要注意通过积极参加体育锻炼来预防近视的发生。

此外,国外研究同样发现,体育锻炼与儿童青少年近视之间存在关联。美国Orinda近视纵向追踪研究(OLSM)对366名13.7±0.5岁的学生进行了横断面调查,发现近视学生每周参加体育锻炼的时间为7.4±6.7 h,显著低于视力正常学生的9.7±6.2 h,较多的体育锻炼与较低的近视发生率显著相关(Mutti et al.,2002)。Khader等(2006)的研究也报道了类似的发现,12~17岁的学生中已近视者每天体育锻炼时间为1.87±2.33 h,而视力正常学生每天体育锻炼时间长达4.04±2.82 h,体育锻炼与近视发生率呈显著负相关。近年来的研究进一步发现,近视者的户外体育锻炼时间显著低于非近视者(Dirani et al.,2009),较少的户外体育锻炼时间与近视的发生密切相关(Guo et al.,2013)。在户外进行篮球、棒球、垒球等锻炼与近视发生率的下降显著相关(Dirani et al.,2009),但室内体育锻炼对屈光不正的影响似乎并不显著(Rose et al.,2008a)。

表1 户外活动防控儿童青少年近视的干预研究Table 1 The Intervention Studies of Outdoor Activities Protecting and Controlling Myopia in Children and Adolescents

从目前研究可以看出,体育锻炼是儿童青少年视力的保护因素之一,尤其是对于年龄尚小的儿童,积极参加体育锻炼对于视力有较好的保护作用。需要注意的是,相对于室内体育锻炼,在户外进行的体育锻炼与儿童青少年视力水平的关系更为密切,这说明除体育锻炼本身的作用外,锻炼的场所或环境也会对视力产生影响。

4.2 体育锻炼防控儿童青少年近视的干预研究

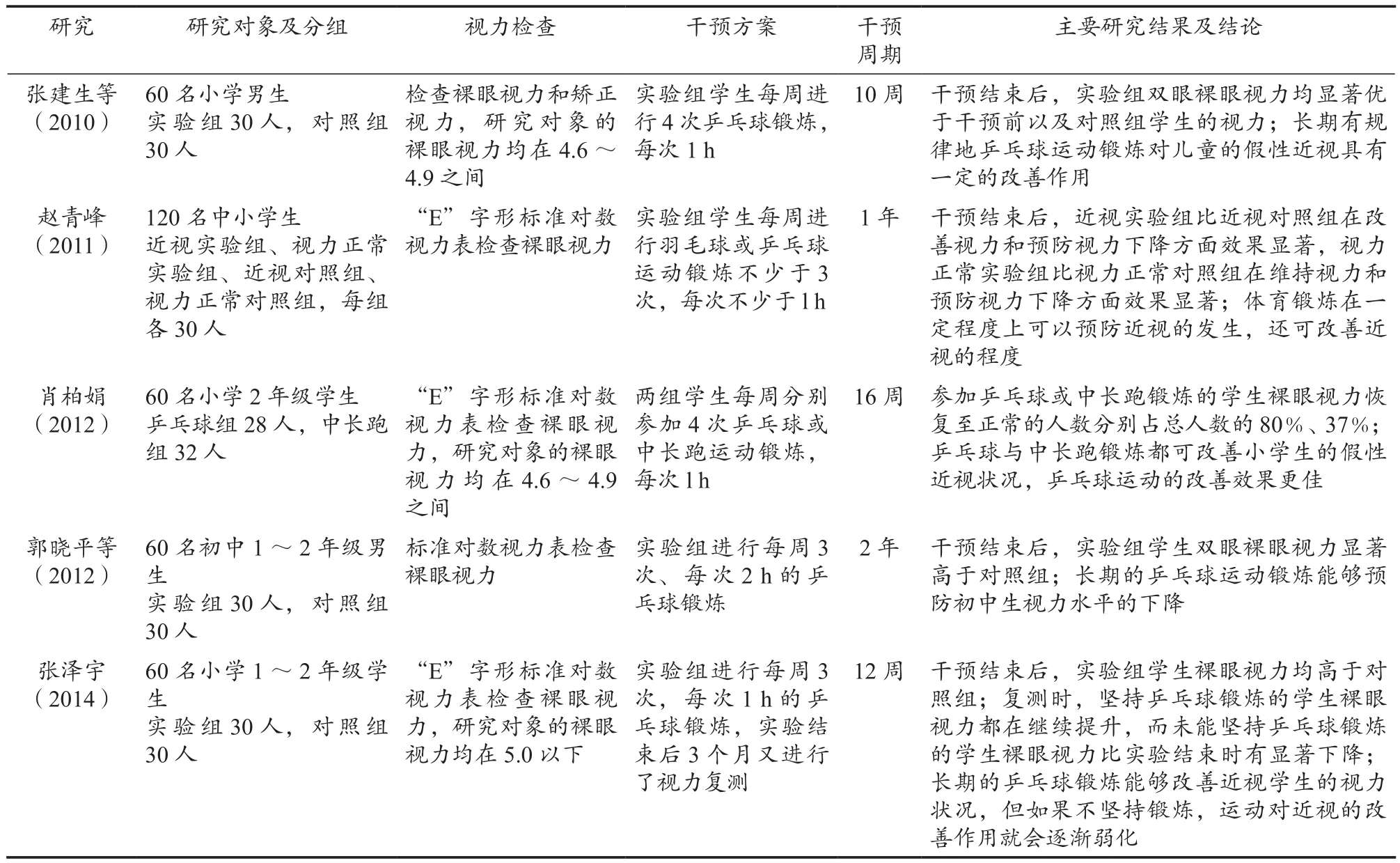

体育锻炼除了能增强儿童青少年的体质外,研究者也发现一些运动项目,比如乒乓球、羽毛球等,可预防儿童青少年近视的发生,并能延缓近视的发展进度(表2)。宋绍兴等(2002)对从事乒乓球运动不同年龄阶段的业余及专业儿童青少年运动员进行了视力水平对比实验及跟踪观察,发现早期从事乒乓球锻炼可提高睫状肌的调节能力,从而有效预防儿童青少年近视的发生,并能改善近视者的视力水平。赵青峰(2011)在研究中发现,乒乓球联合羽毛球运动干预(每周运动不少于3次,每次不少于1 h)也可在一定程度上预防近视的发生,并能有效改善已发生近视的青少年的视力水平。张泽宇(2014)在研究中发现12周的乒乓球运动干预有效改善了小学1~2年级近视学生的视力状况;该研究在实验结束后3个月又对学生的视力水平进行了复测,结果发现,能够坚持乒乓球锻炼的学生双眼视力水平仍在继续改善,而放弃乒乓球锻炼的学生双眼视力水平比实验刚结束时显著下降。儿童青少年时期正是身体各器官系统发育的关键阶段,产生屈光不正的儿童青少年中有相当一部分为假性近视。研究发现,乒乓球或中长跑运动干预对儿童青少年假性近视有较好的改善作用(肖柏娟,2012;张建生 等,2010),并且乒乓球运动改善假性近视的效果更佳(肖柏娟,2012)。这些研究结果也提示,应尽早对儿童青少年进行正确地用眼指导,并督促其进行适宜的体育锻炼,这可在一定程度上避免假性近视发展为真性近视,对儿童青少年成长过程中的视力保护具有重要意义。近视者通常有较高的眼压,这在高度近视中尤为显著,研究发现,体育锻炼是降低健康人群、近视患者,甚至青光眼患者眼压的有效手段(Zhu et al.,2018)。

综上所述,体育锻炼(特别是球类运动)可在一定程度上预防儿童青少年近视的发生,并且对已近视者(尤其是假性近视者)的视力水平有一定的改善作用。从目前研究结果来看,小球运动,如乒乓球、羽毛球等,在防控近视中的作用尤为显著。在此类运动中,球类的运动速度快、方向变化多,需要参与者的眼睛密切注视球类的运动轨迹以做出正确判断,对眼睛屈光度的调节、睫状肌的收缩等都能起到很好的锻炼作用,有效预防了视力水平的下降。然而,如果不能长期坚持锻炼,体育锻炼在防控近视中的作用就会大打折扣。因此,不仅要从小引导儿童青少年积极参加体育锻炼,更要培养他们养成自觉参加体育锻炼的生活习惯,这才是保护视力的关键所在。目前有关体育锻炼防控近视的文献报道几乎全部来自于国内学者的研究,国际高水平期刊中鲜见类似报道,还未形成比较全面和系统的研究体系。当前研究中,大多利用“E”字型视力表对研究对象进行视力检查,缺乏专业眼科检查(睫状肌麻痹验光检查等),在判定近视时易出现假阳性结果,而儿童青少年中假性近视的情况非常普遍,这都会影响最终的实验结果,后续应通过更为严谨、科学的实验设计来进一步论证体育锻炼在防控近视中的潜在作用。此外,目前研究多以乒乓球锻炼为干预手段来探讨体育锻炼对近视的防控作用,后续研究也应对不同的运动类型、运动强度、运动频率等的干预效果进行探索,系统阐述体育锻炼在防控近视中的作用及应用。

表2 体育锻炼防控儿童青少年近视的干预研究Table 2 The Intervention Studies of Physical Exercises Protecting and Controlling Myopia in Children and Adolescents

5 户外活动或体育锻炼防控儿童青少年近视的潜在机制

5.1 户外环境视野开阔、光照充足

儿童青少年平时视近作业较多,而户外环境视野开阔,通过视远可调节睫状肌的紧张状态,缓解眼部疲劳;同时,视远作业对屈光系统的调节要求更低,眼部不易产生疲劳(金菊香 等,2014;Flitcroft,2012)。研究发现,近视儿童每天可见光的暴露量为915±519 lux,显著低于视力正常儿童的1 272±625 lux,并且近视儿童暴露于强光(>1 000 lux)下的时间更短(Read et al.,2014)。户外的光照强度远远高于室内,在高照度环境的刺激下会引起瞳孔缩小、景深增加,进而延缓近视的发生和发展(Norton et al.,2013)。无论是在强光照(>1 000 lux)还是在更强光照(>10 000 lux)条件下进行户外活动,非近视者的视力水平都能得到一定程度的保护(Wu et al.,2018)。此外,更多的日晒也有助于人体合成维生素D,这可能对视力也有一定的保护作用(翟露露 等,2016)。

5.2 “光-多巴胺”假说

“光-多巴胺”假说认为,在光照的刺激下,视网膜能够释放更多的多巴胺,多巴胺作为一种重要的神经递质可抑制眼轴长度的增加(Feldkaemper et al.,2013),从而起到保护视力的作用(翟露露 等,2016)。Cohen等(2012)以雏鸡为研究对象,分别在连续照明及“光-暗”周期照明条件下给予不同强度的光照,研究结果发现,随着光照强度的增加,雏鸡视网膜释放多巴胺的速度几乎呈对数线性增高。另有研究指出,通过向雏鸡的玻璃体内注射多巴胺受体激动剂可抑制近视程度的加深(McCarthy et al.,2007)。由此推测,在户外强光照的刺激下,视网膜上多巴胺的大量释放可能在一定程度上预防了儿童青少年近视的发生。

5.3 锻炼眼部肌肉、缓解眼部疲劳

儿童青少年长时间近距离作业及过度用眼使眼睛得不到充分休息,导致屈光系统的调节能力下降,从而形成近视。在进行体育锻炼时,尤其是在球类运动中,随着视线的不断移动及眼睛视近、视远的变化,眼部的晶状体、睫状肌以及周围的韧带和肌肉等随之收缩和舒张,可显著缓解眼部疲劳(杜进荣 等,2012;赵青峰,2011)。尤其是对于乒乓球运动来说,乒乓球在击球过程中不停地改变速度和方向,眼睛需要紧盯乒乓球以做出正确的击球判断。在此过程中,眼睛与乒乓球的距离从几十厘米到几米不断变化,睫状肌的收缩和舒张交替进行,既缓解了眼部的疲劳又增强了屈光系统的调节能力,从而实现对近视的防控作用(宋绍兴 等,2002;肖柏娟,2012;张泽宇,2014)。

5.4 促进眼部对营养物质的吸收

经常参加户外活动或体育锻炼可使身体的骨骼、肌肉群及各器官系统得到充分的刺激和锻炼,能够增强儿童青少年的体质并提高身体机能。研究发现,体育锻炼可在一定程度上降低眼压,并能提高脉络膜的血流速度,为视网膜提供充足的血液供应(Wylęgała,2016)。儿童青少年时期是生长发育的关键阶段,眼睛的发育需要有充足的营养供应,进行体育锻炼能够促进血液循环,有助于将营养物质输送到身体各部位包括眼睛,促进视神经、眼部肌肉及眼球的正常发育,从而有效预防和改善近视状况(张泽宇,2014)。

6 小结

6.1 当前研究的主要发现

纵观近十几年的研究,我国学者针对儿童青少年近视的防控工作进行了大量研究,近几年在各类期刊发表的中文文献数量显著多于英文文献,并且在英文文献中,来自中国的发稿量也高居世界首位(邬闻文 等,2017)。相比来看,国外研究更侧重于调查儿童青少年近视的流行病学现状,而国内研究除描述我国儿童青少年近视的流行趋势外,还在户外活动、体育锻炼防控近视的作用方面进行了探索性研究,这也折射出我国儿童青少年的近视状况异常严重,已成为亟需预防和干预的疾病之一(邬闻文 等,2017)。

目前多数研究证据表明,持续近距离工作以及缺乏足够的户外活动或体育锻炼是导致儿童青少年近视的重要危险因素。在一项系统综述研究中,对来自9个不同实验研究的17 634名研究对象进行了系统分析,发现较多的户外活动与较低的近视发生率之间高度相关,户外活动的持续时间被证实是影响近视的重要因素,不受体力活动水平的影响(Thykjaer et al.,2017)。研究者在一系列干预研究中发现,通过增加户外活动时间可在一定程度上预防儿童青少年近视的发生,并能减缓屈光度的漂移。在一项Meta分析研究中发现,如果儿童青少年每周的户外活动时间增加1 h,其近视发生率可下降约2%,增加户外活动时间可显著降低近视风险(Sherwin et al.,2012)。但是,增加户外活动时间并不能显著改善已产生近视的儿童青少年的视力水平。另一方面,研究发现,经常参加体育锻炼的儿童青少年通常表现出较低的近视发生率,通过规律性的体育锻炼(特别是球类运动),不仅能在一定程度上预防近视的发生,还对已近视者(尤其是假性近视者)的视力水平有一定的改善作用。但是,只有坚持进行体育锻炼才能最大程度的发挥对近视的防控作用,如果不能坚持锻炼,这种防控作用就会明显削弱。

6.2 对我国儿童青少年近视综合防控工作的思考与建议

儿童青少年近视的大规模流行已成为全球性的公共卫生问题,如何有效防控近视也成为了一个重要的研究议题。眼睛的结构和功能一般在7岁左右完成发育,9岁之前为视力发展敏感期,整个儿童青少年时期都为视力发展的可塑期。有研究指出,户外活动和体育锻炼对屈光系统的发育有重要影响,尤其对于年龄较小儿童(6~12岁)的视力保护作用更加显著(许韶君 等,2016;French et al.,2013)。因此,对于儿童青少年近视的防控工作要从小抓起。结合本文对相关研究的综述情况,着重从户外活动和体育锻炼方面对我国儿童青少年近视综合防控工作提出以下措施和建议:

一是在政府层面,要建立健全防控近视的规章制度。基础教育阶段繁重的课内、课外学业负担是我国近视发生率逐年攀升的主要原因之一,要进一步优化教育考试、考核的方式方法,切实减轻学生的学业负担;坚决避免“幼儿教育小学化”等错误的教育方式,深入推行“素质教育”,为儿童青少年营造乐于参加并能长期坚持体育锻炼的良好氛围,促进他们身心的健康成长和全面发展。

二是在学校层面,要优化课程设置,严格落实“阳光体育一小时”制度。学校要杜绝“重智育、轻体育”,甚至“无体育”现象,按要求设置充足的体育课程;丰富体育课内容,适当增加球类运动(尤其是小球运动)课程,缓解因长时间学习产生的眼部疲劳;鼓励学生在课间活动时走出教室、走向户外,到操场进行休闲活动或体育运动,保证学生每天至少有1 h的校园体育运动。

三是在家庭层面,家长要以身作则,引导孩子积极进行户外活动和体育锻炼,充分利用周末或假期带领孩子多参与户外活动或运动;家长切莫盲目为孩子安排各种补习班,严格控制电子产品的使用,鼓励孩子从室内走向户外参加丰富多样的活动,如乒乓球、羽毛球、放风筝等;利用视力表定期(3~6个月)检查孩子的视力,发现视力下降后应就医做详细检查。

四是在学生层面,要注意纠正不正确的读、写姿势,连续近距离学习30~40 min,要远眺或到户外进行活动和休息,防止视疲劳;积极走向户外参加各种活动或运动,尤其是对于已近视者,应多进行一些球类运动,保证每天的户外活动和体育锻炼时间在2 h以上;合理使用电子产品,每天的视屏总时间应少于2 h;合理膳食、均衡营养,按时休息不熬夜,保证每天有充足的睡眠,养成健康的生活习惯。