炳灵寺石窟的唐代勾栏与北宋石塔

2019-04-26刘江岭

刘江岭

国家的“一带一路”战略——“丝绸之路经济带”和“海上丝绸之路经济带”涉及65个国家和地区,我们会在新栏目“丝路行”中为读者带来沿路国家和地区最美的人文景色。

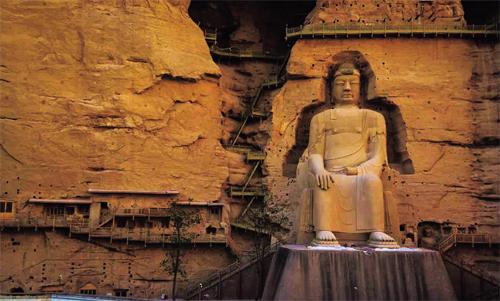

炳灵寺石窟,位于临夏永靖县以西50公里的群山中。为世界文化遗产、第一批全国重点文物保护单位、甘肃省三大石窟之一。

其中下寺规模宏大,至今保存着大小窟龛183个,雕塑近800尊,壁画900平方米。171窟高达27米的唐代弥勒坐像和169窟西秦建弘元年的墨书题记让其声名远扬。然而不为人知的是,这里除了精美绝伦的石窟造像外,还保留着诸多非常珍贵的古代建筑遗迹。

本文尝试以172窟唐代勾栏和一座北宋小塔为例,浅析炳灵寺石窟中的早期建筑样式。

炳灵寺172窟靠近171窟大佛的一侧至今保留着一部分唐代的勾栏。从169窟沿栈道步行至172窟,在栈道尽头右手边便能看到。经询问后得知,这是石窟考古工作者特意保留在这里的。目的是让人们了解当初古人修建的勾栏在石窟中所处的位置和形态。此处由于无法靠近只能远远地拍上一张。类似这种形态的勾栏,在莫高窟唐代经变画中其实随处可见。如今只剩下短短的一段悬挂在绝壁上,经历千年风雨,摇摇欲坠,看了让人十分担心。

话说到这里突然心中产生了一点点疑惑。炳灵寺栈道在历史上至少经历了三次毁灭。第一次在北周时期,具体毁灭原因没有查明。第二次在北宋元符二年(1099年),西夏李乾顺率10万兵力四面围攻,断炳灵寺桥,烧大佛阁。此次栈道及勾栏亦未能幸免。第三次在清代同治回乱期间,许多珍贵的大型洞窟,连同明代重修的佛阁栈道被付之一炬。很难想象,经历了如此多的劫难,为何如今在石窟崖壁上仍能保留着如此珍贵的唐代木构。难道明代重修大佛阁和栈道的时候没有全部替换唐代的勾栏吗?当下大部分学者仍然坚信,172窟旁的栏杆就是属于唐代。

经过资料查阅,我猜测主要原因可能在于,明代重修的佛阁以及栈道并非完全按照唐代和唐以前的线路。从清代所绘的《炳灵寺弥勒阁圣地图》中我们能够看到,明代除了把原为七层的弥勒阁重修成九层以外,还在弥勒阁顶部修建了两条栈道,分别通往169窟和172窟。这与唐代贯通169窟和172窟的栈道路線并不重叠。因此可以推断明代修建栈道时,可能并没有使用太多唐代的栿孔桩眼,这样也就没必要把唐代残留的勾栏拆得一干二净。加上一定的运气,最终使得一部分唐代勾栏得以幸存。

除此以外,一起保存下来的还有169窟窟门处的唐代木柱、斗拱、梁栿。这些都是异常珍贵的唐代木构。这一小截唐代勾栏保存尚好。为能使表述更加清晰,本人手绘了几张图,帮助理解唐代勾栏的基本样式。

以唐代勾栏为例。垂直的构件为“蜀柱”。位于转角处高出一截的为“望柱”。最上一层横向构件为“寻杖”(又名:扶手),寻杖往下依次为“盆唇”和“地栿”。它们之间镂空的构件为“勾片”,这种做法称为“勾片造”。炳灵寺勾栏与唐代勾栏的样式有很大相似性。不同点在于:1.盆唇与地栿之间没有用勾片,而使用了称之为“棂条”的横向构件。2.位于勾栏顶端的寻杖和转角处的望柱消失了。

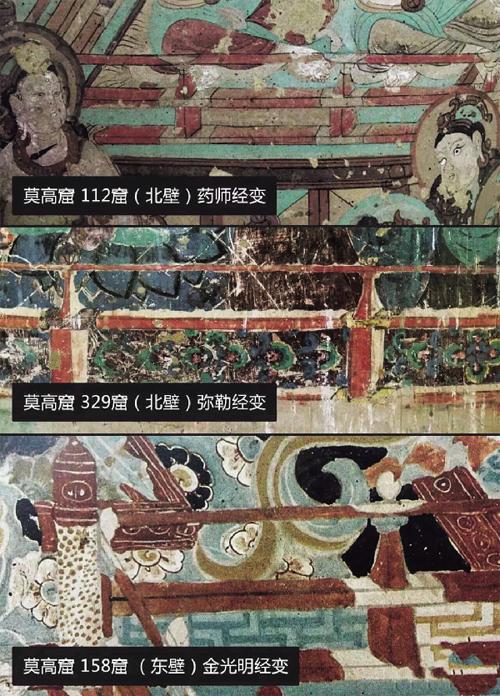

关于第一个不同点,莫高窟壁画已经给出了答案。莫高窟112窟-观无量寿经变中就展现了这样一座小殿。小殿四周的勾栏与炳灵寺172窟勾栏极为相似。画师通过用笔的轻重粗细,区分出了棂条和盆唇,十分用心。这种做法称之为“卧棂造”。所以可以肯定的是,炳灵寺172窟勾栏样式在唐代是真实存在且广泛运用的,为众多唐代勾栏样式中的一种。关于第二个不同点,由于没能走近观察,所以很难给出确切答案。

我想这里也许存在两种可能。可能一:(炳灵寺172窟勾栏上曾安装有望柱和寻杖)虽然炳灵寺172窟勾栏右侧一根蜀柱已位于转角处,但是,莫高窟壁画告诉我们,其实安装望柱不是不可以。莫高窟12窟-观无量寿经变里就展现了这种形式的勾栏。在转角处,蜀柱负责连接了所有横向构件。然后在蜀柱的外侧又加装了一根望柱。看上去炳灵寺172窟勾栏很可能采用了这种形式。可能二:(炳灵寺172窟勾栏上无望柱但有寻杖)这样的例子在莫高窟172窟-观无量寿经变中出现(又是观无量寿经变,不是我有意的,哈哈)。在这幅绘于盛唐的壁画右侧,有两根寻杖在转角处相交成“绞角造”,同时望柱被取消。这种形式的勾栏称之为“寻杖型勾栏”,目前国内已看不到实物,但在日本仍然能看到。

那么,现在只剩下最后一个问题。炳灵寺172窟的唐代勾栏上曾有寻杖吗?从现场照片中不难看出,蜀柱上方构件完整,貌似没有任何构件残留的痕迹,乍一看并不像以前曾在顶端安装过什么东西。确实很可疑。难道真的没有寻杖?我想,基于一次短暂的走访很难给出正确的解释。但在从172窟栈道返回地面的途中,我无意间注意到了后人新建的栈道勾栏。其设计,很明显参考了172窟唐代勾栏的样式。而在这个新勾栏上,保留了寻杖。我想这也许是炳灵寺的考古人员给出的一个目前最合理的复原方案吧。我更愿意相信炳灵寺172窟唐代栏杆曾经和莫高窟壁画里那样华丽、漂亮。

炳灵寺石窟中的古建筑痕迹并非只有169窟和172窟才存在。在135窟的崖面上偶然看到一座编号为T-9的小塔。塔基为仰覆莲式,中间部分被刻画成小型殿宇造型,因此我的注意力被迅速吸引。根据塔顶何灌题记,这一排小塔雕凿于北宋晚期,约公元1112年,但是整体造型显示出可能比其开凿年代更早的样式。

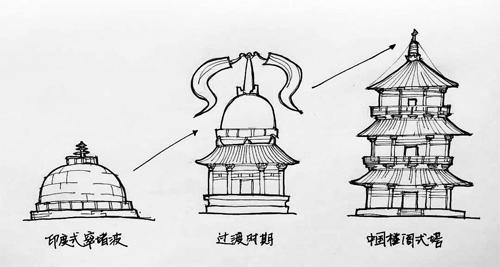

小殿为三开间,柱间有阑额一道,无普拍方,无补间铺作。柱头斗拱已经很难看清,但根据周围几座小塔的造型判断此处应是一斗三升拱。 小殿屋顶瓦片清晰可辨。正脊两端有鸱尾。殿顶之上为一座完整的覆钵塔,塔顶长悬一对S形旌幡。这样的一座完整的小殿和一座完整的覆钵塔上下组合的造型在现存古塔中并不多见,但在敦煌壁画里则能找到不少例子。榆林窟五代33窟里就有一座七重塔。虽然这位古代画匠完全没有掌握正常楼阁式塔的绘画方式,但从形式上看,同样是木结构建筑加顶部一座完整的覆钵塔。莫高窟北魏257窟壁画里也有一座类似的塔,下层为一座砖木混合式建筑,其上为一座完整的覆钵塔。同样是在莫高窟北魏257窟,还有一座阙形塔,形制也是相同。我们知道覆钵塔源于印度的窣堵波。

上述这些塔显示了“塔”在从“印度窣堵波”向“中国楼阁塔”转变过程中的最初阶段。是在佛教传入中国后,中国工匠努力将其与中国传统建筑相结合的一个过程。手绘一张,更加直观。在永靖县三塬镇有这样一座塔,虽然原塔已毁,但从复建的佛塔中也许可以一窥原塔样貌。原塔毁于清同治年间,可能当时就使用了非常存古的做法。当然,这仅仅是一个猜测而已。

回到炳靈寺135窟小塔。塔顶的一对S形旌幡,其实也是早期佛塔的重要标志之一。莫高窟257窟两座北魏佛塔上均有悬幡。莫高窟428窟北周壁画里也出现了塔上悬幡的场面。敦煌遗书《百缘经略要》中曾记载有人在塔顶挂幡而得大福报的故事。《洛阳伽蓝记》中曾记载,敦煌人宋云出使西域,见到当地“塔乃至数千,悬彩幡盖亦有万计”。除此之外,新疆克孜尔石窟和库木吐拉石窟壁画中的塔上也有悬幡出现。悬幡作为一种习俗,在早期陇东至河西一带广泛地流传。到隋以后,悬幡的习惯逐渐消失,而改用幡杆代替。由此可以看出炳灵寺135窟宋代小塔确实保留了很多古制,可以说是极为珍贵。

炳灵寺石窟丰富的建筑遗迹为我们了解中国早期建筑形制提供了非常多的资料。除了上述两处以外,还包括第三窟唐塔、第172窟木构佛帐、元明时期佛塔群、大佛阁遗迹等等。其中有些处在危险的崖壁上,很难进行细致入微的观察。需要后续在文献层面做更多的研究,希望有机会和大家再进行深入的探讨。

(编辑/小文)