景观设计中的比例和秩序

——基于黄金分割比

2019-04-16邢思琪马建武

邢思琪 马建武

(苏州大学金螳螂建筑学院 江苏苏州 215006)

0 引言

从古至今,从西方到东方,人们对美的追求和探索从来没有停止过。然而,美的形式却很难获得放之四海而皆准的标准。无论是绘画、建筑,还是景观,其美感都应该建立在一套和谐的秩序之上,才能给人以美的视觉感受。从毕达哥拉斯时代到现今,纵使时代变迁,景观设计思潮多元纷呈,秩序美仍然是优秀景观设计重要的因素之一。“对于我们的眼睛来说,不是缺少美,而是缺少发现。①”生活中的美无处不在、比例随处可见,也正是因为比例的出现,才使得自然界中的众多形态有规律可循。从古罗马帝国的著名建筑到文艺复兴时期的世界名画,从“众器之中,琴德最优②”的古琴悠扬到匠心独运的中国园林……千百年来,在东西方众多优秀的设计作品中,无论在构图布局还是细部设计方面,尽管风格各异,都存在着其独特的比例关系和秩序体系。

1 黄金分割的缘起

人类具有特殊的直觉,可以领略到物质世界中简单的数学比例[1]。公元前五世纪的毕达哥拉斯学派在研究五边形的内接五角星时发现了无理数,被称为“中末比”收录在《几何原本》里,其最简单的表述就是:将已知线段分割成长短两段,使得原线段与长线段长度的比值等于短线段与长线段长度的比值。公元前四世纪希腊数学家欧多克斯研究了大量比例问题,并创造了“比例论”。到了文艺复兴时期,数学家卢卡·帕西奥利将其命名为“神圣比例”,并著书专门讨论黄金分割比在数学和艺术上的重要性。最早在著作中使用“黄金分割”来表述“中末比”的是十九世纪德国数学家M·欧姆,之后,黄金分割比这一称呼才逐渐流行起来。

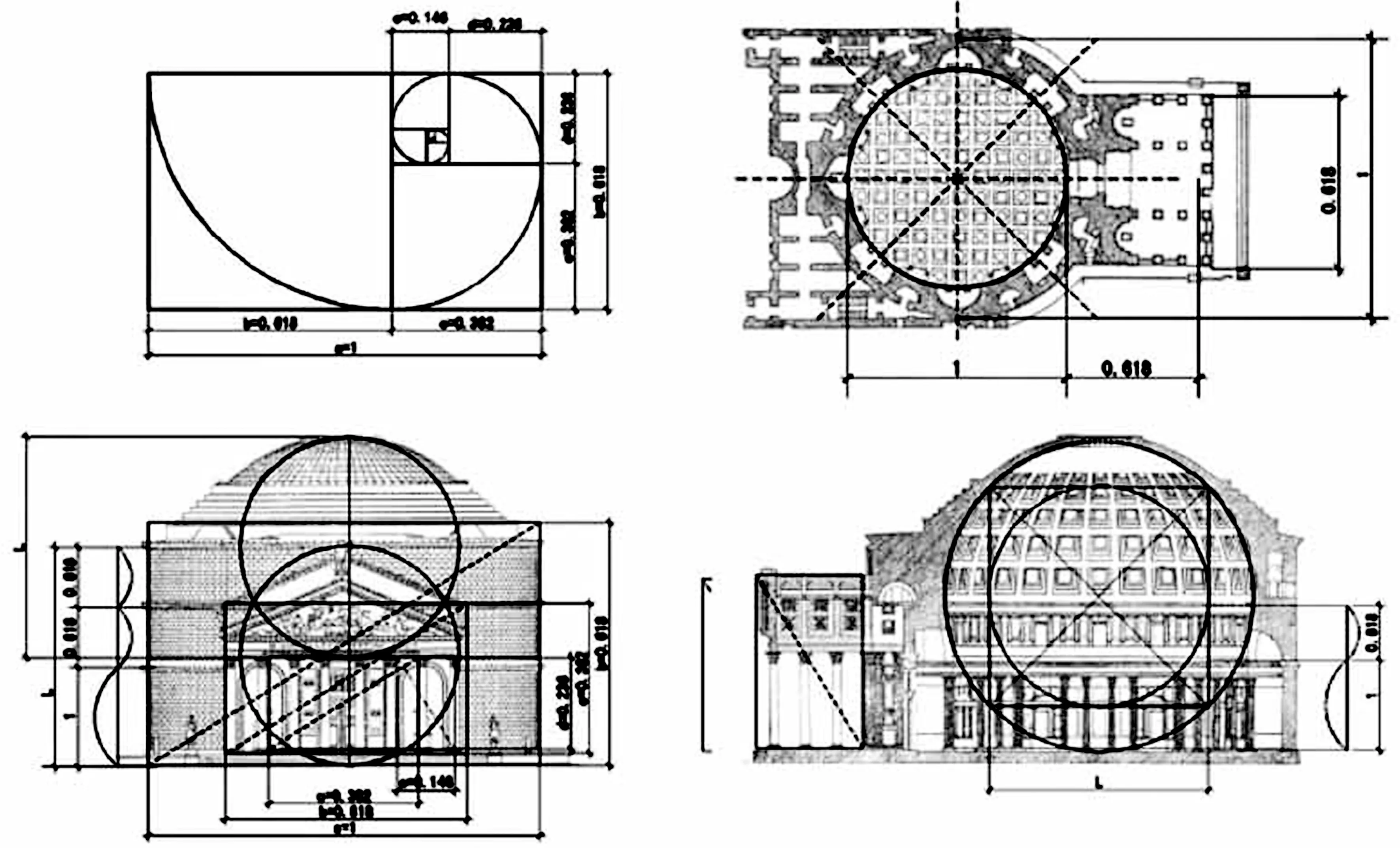

图1 万神庙黄金分割分析图

在黄金分割比产生后的五百多年的艺术设计史中,孕育了无数的经典作品。万神庙是古罗马遗留至今仍保存完好的珍贵的建筑遗产,万神庙最重要的两个设计因素就是象征和比例。万神庙的圆顶象征着宇宙,其穹顶直径为43.43m,高度也为43.43m,通过图片(图1)分析不难得出,万神庙的平立面中存在许多组黄金比例关系、相等关系和平行关系。维特鲁威对万神庙平面布置方法的描写:“相继把内圆的周长平分为4、8、16、32等分”,即万神庙的平面图可以看作是将内圆的周长平分为4、8、16、32等分[2]。显而易见,当时的建筑师在设计建筑时,几何关系及构成是他们的主要方法之一,体现在建筑平立面中的源自数学的秩序感,使得建筑趋于理性和均衡。

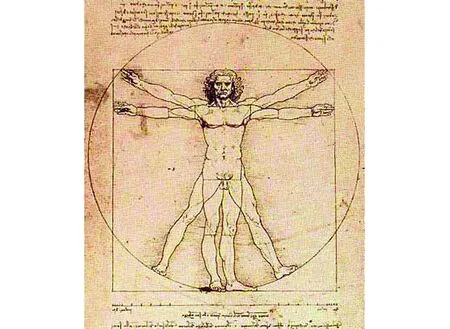

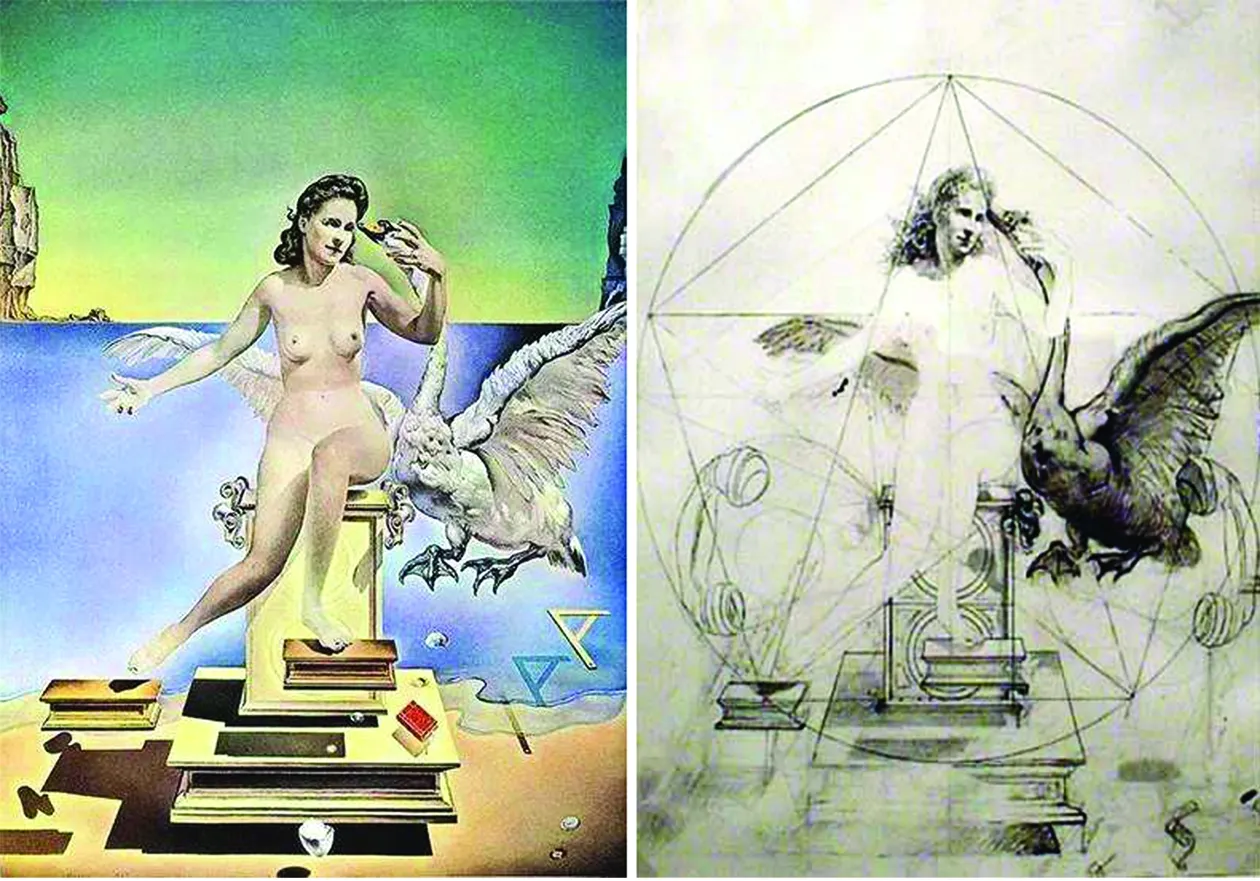

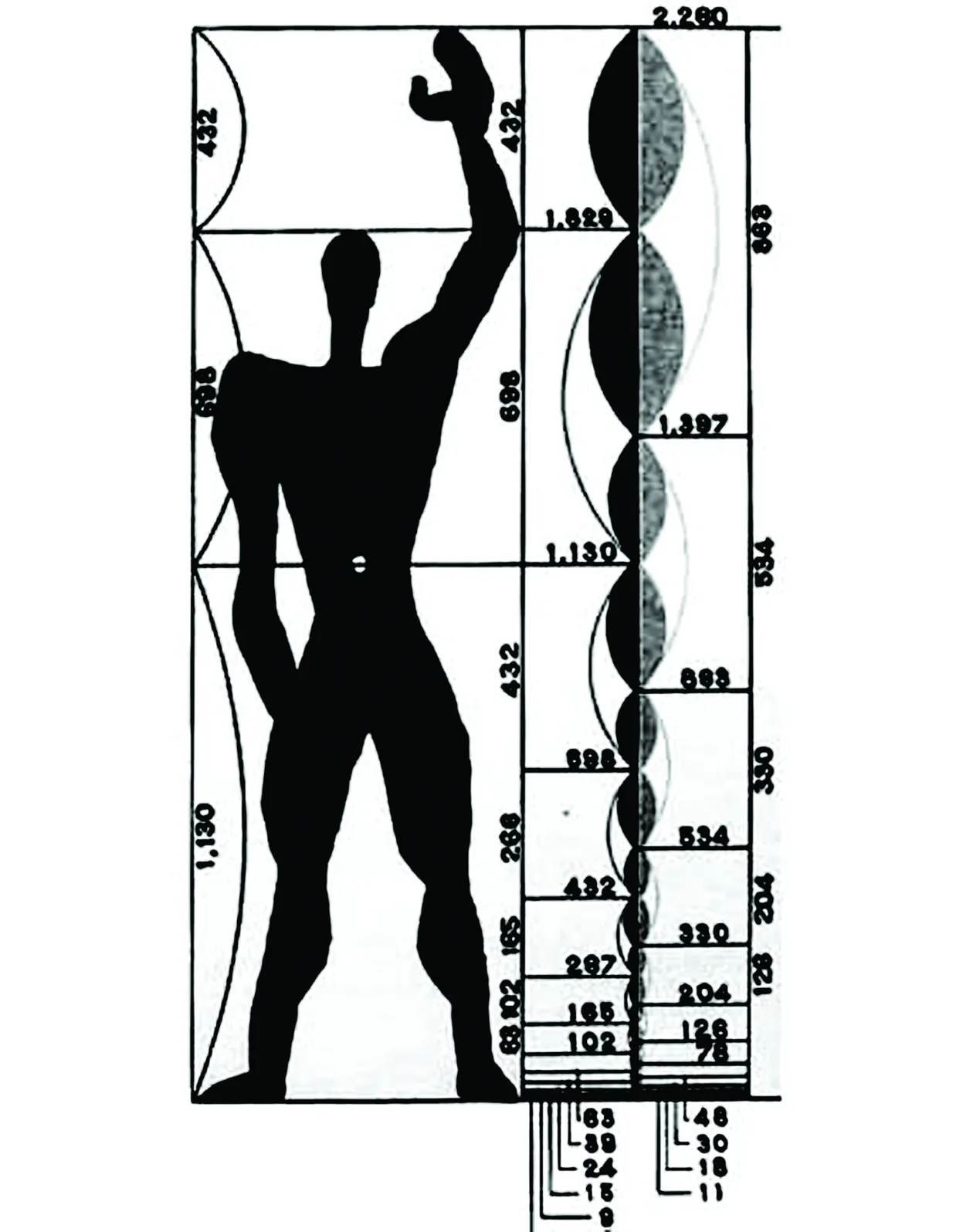

达·芬奇创作的《维特鲁威人》说明了黄金分割比与人体比例的关系,画中人像的两条手臂自然伸开的长度和身体长度相同,当他伸展四肢时身体外接一个圆,圆心位于肚脐,整个身体的高度与肚脐高度的比值则为黄金分割比(图2)。萨尔瓦多·达利在1949年创作的《原子勒达》,整幅画的构图非常巧妙,画面中各景物互不接触,显得神秘莫测,但1947年达利为这幅画作的草图(图3)可以说明一切③。法国建筑师勒·柯布西耶早期作品受几何学和黄金分割的影响很大,其代表作斯坦因别墅(Villa Stein)和萨伏伊别墅(Villa Savoye)就是对此最好的体现,柯布西耶没有在建筑中直接使用几何体系,而是把这种关系隐藏在平面和立面之中,作为使自己作品具有某种和谐秩序的保障。柯布西耶称黄金分割为确定“任何事物的标尺④”,其所提出的“模度”理论就是建立在黄金分割与和谐人体的基础上,用于选择适宜比例和尺度的有效工具(图4)[1,3-6]。

图2 《维特鲁威人》

图3 《原子勒达》原图及草图

图4 “模度”尺寸的确定

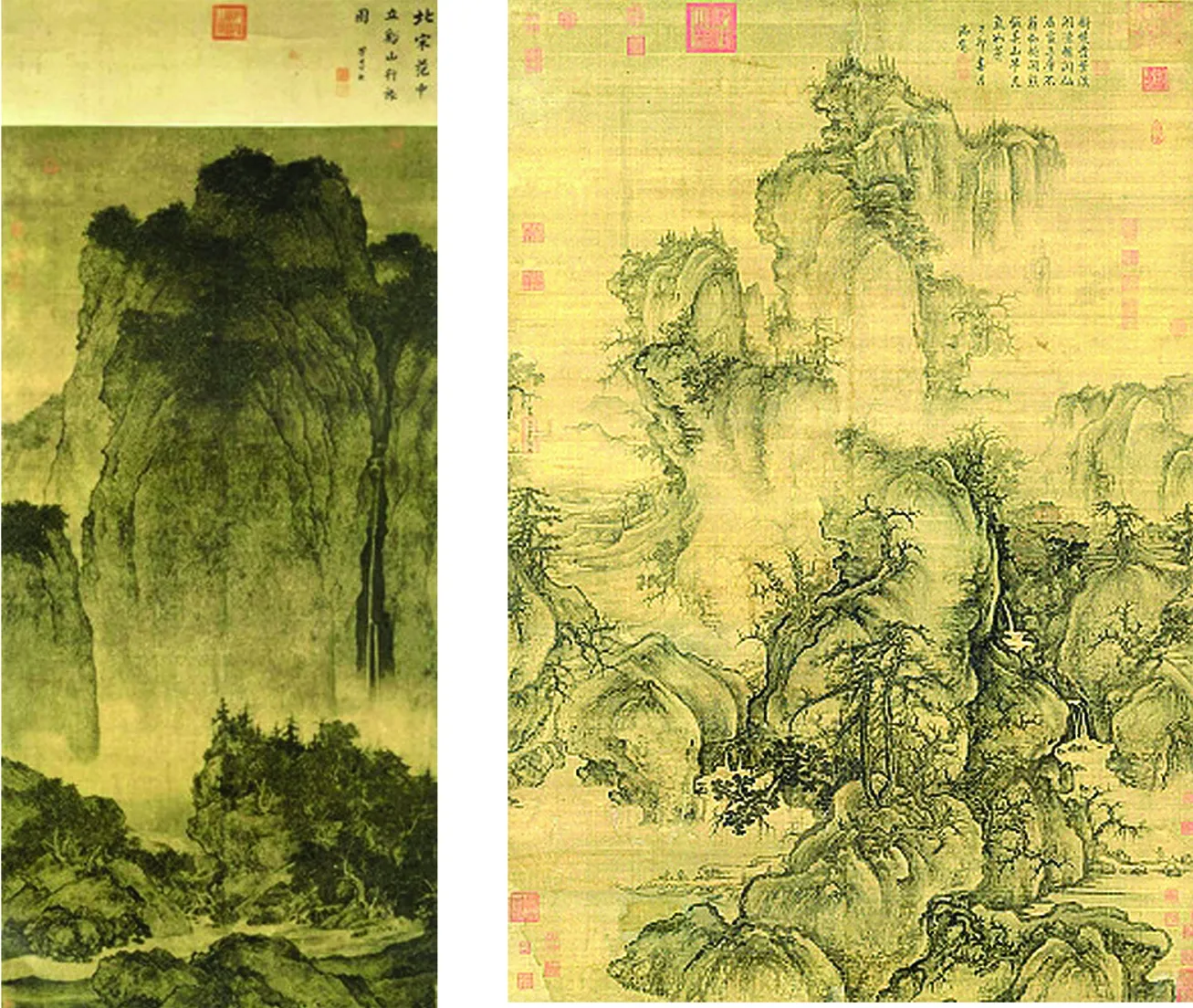

图5 范宽 《溪山行旅图》图6 郭熙《早春图》

在中国,画家们在艺术创作中似乎都或多或少地运用着这一原则,大到整体布局,小到对一条线的把握。如北宋著名画家范宽的《溪山行旅图》(图5),其主山占画面的二启,主山与中景接洽的位置也将近整幅画面的黄金分割位置,中景溪流的位置也是占画面左右横幅黄金分割的地方,远景飞瀑转折点也是占整个瀑布二启处,符合黄金分割。在北宋著名画家郭熙的《早春图》(图6)和明代沈周的《庐山高图》中也有体现,主山与全景山水的比例也是符合黄金分割[7]。再看看中国最古老的古琴,琴背两池,左龙右凤。控制琴弦发音的枢纽有三:轸,凫掌,凤嗉。琴有五弦,音有八度。琴节为徽, “以琴长全体三分损一,又三分益一,而转相增减⑤”,全弦共有十三徽。把这些排列到一起:二池,三纽,五弦,八音,十三徽,恰是斐波那契数列⑥。由此可以得出,东方世界对黄金分割的领悟与运用,与西方确有异曲同工之妙。

2 景观设计中的比例和秩序

2.1 景观设计与黄金分割比

景观设计中的比例,主要表现在整体与局部或者局部与局部之间的布局关系上。景观的布局,旨在将构思通过空间中的各个要素按照合宜的比例有序地划分和定位,建立和谐的秩序以及适宜的空间组织关系,突出重点、弱化次要,形成有机的统一体。

黄金分割比在景观设计中的最常见的应用,就是关于景观轴线上控制点的布置。古今中外许多景观设计作品都有轴线的应用,轴线作为场地中将各个重要景物统一起来的一条抽象的直线,对设计的整体布局起到了框架的作用,有利于形成一个协调统一的景观整体。设计师们不谋而合地将重要的建筑物或大型的景观设施置于景观轴线的控制点上,而这个点的位置就与黄金分割比密切相关。

紫禁城始建于公元1406年,历时14年基本竣工,是中国明清两代的皇家宫殿。中国古代宫廷建筑之精华。紫禁城的宫殿是沿着一条南北向中轴线排列,前朝三殿、后寝三宫、御花园都位于这条中轴线上,南北取直,规划严整,极为壮观。整个建筑群落的比例为:后寝三宫(乾清宫、交泰殿及坤宁宫)组成的院落与前朝三殿(太和殿、中和殿及保和殿)组成的院落(图7),东西宽度与南北长度之比都是6∶11[8]。此外,紫禁城中地位最为显耀的宫殿——太和殿位于整个紫禁城中轴线的黄金分割点上(图8),在中轴线上,从中华门(现毛主席纪念堂)到景山最高点万春亭的距离约为2.5km,而从中华门到太和殿中心的距离约为1.5km,两者的比值接近0.618。

图7 后寝三宫与前朝三殿院落比例分析图图8 紫禁城中轴线比例图

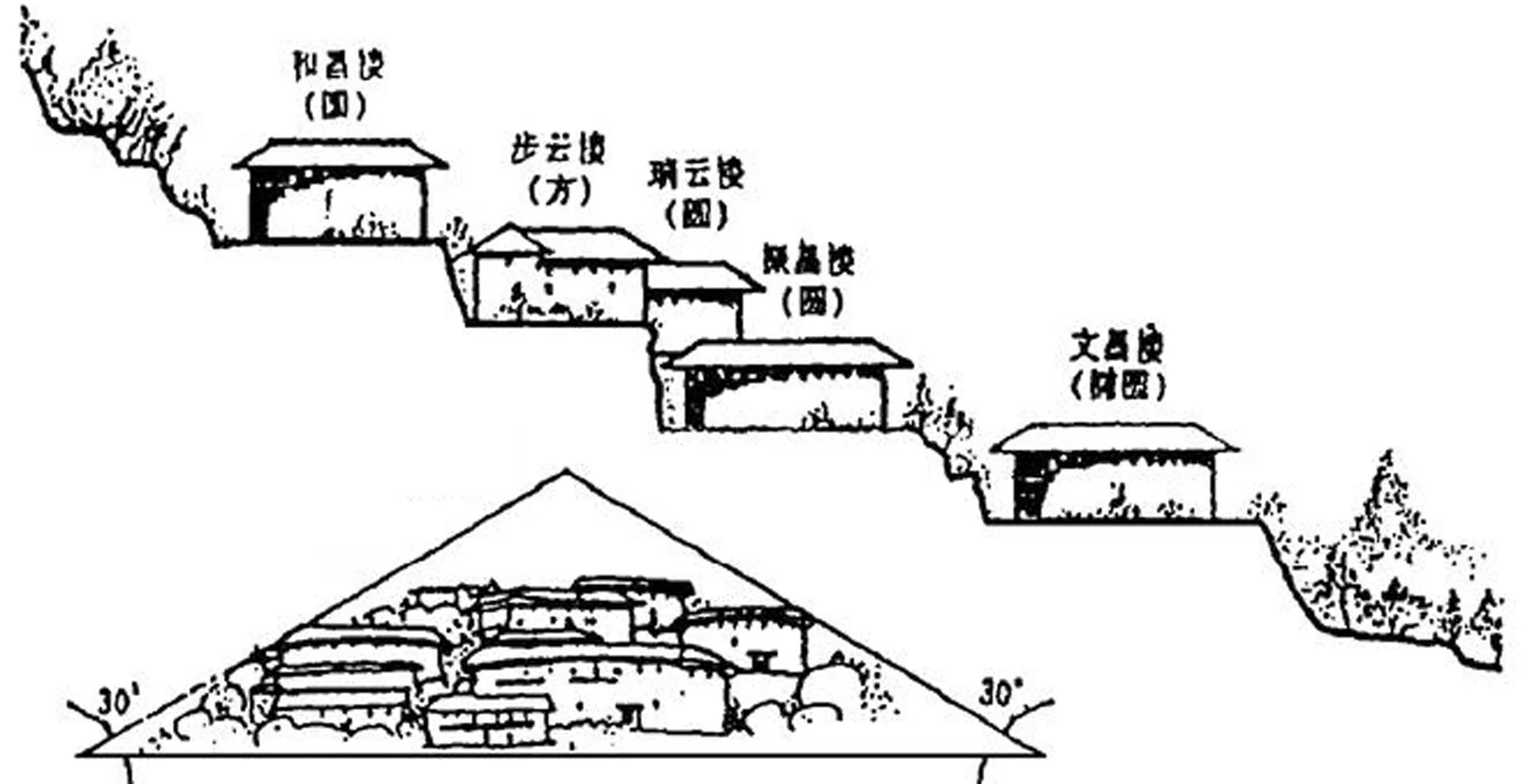

福建南靖县上板村的田螺坑土楼建筑群,由5座客家土楼组成——一座方楼步云楼,3座圆楼和昌楼、振昌楼、瑞云楼,一座椭圆形楼文昌楼。5座土楼建于不同的年代,土楼群的第一座土楼,也就是中心位置的步云楼,始建于1796年,而最后一座文昌楼建于1966年。跨越了170年形成了方楼居中其余4楼环绕周围的格局,使得本来方向性不强的圆楼,产生了一种无形的向心感,将周围四座圆楼紧紧地聚集在一起,构成一个有机的景观整体。5座土楼建在不同高度的台地上,依山就势布局,形成了高低错落的立体空间。而且,随着观看角度的变化,土楼建筑群景观也在不断地变幻,圆楼时而在前、时而在后,方楼时而隐蔽其中、时而显露在外。但无论从什么角度看,5座土楼间的位置比例均接近于黄金分割比(2∶3、3∶5、5∶8)。如果从田螺坑对面公路由下往上看, 整个土楼群犹如布达拉宫般巍峨耸立,5座土楼均包括在一个底角为30°的等腰三角形之中(图9)[9]。这种组合形式集自然与人文之妙,凝结了客家族人的生活智慧。

图9 福建田螺坑土楼建筑群景观组合

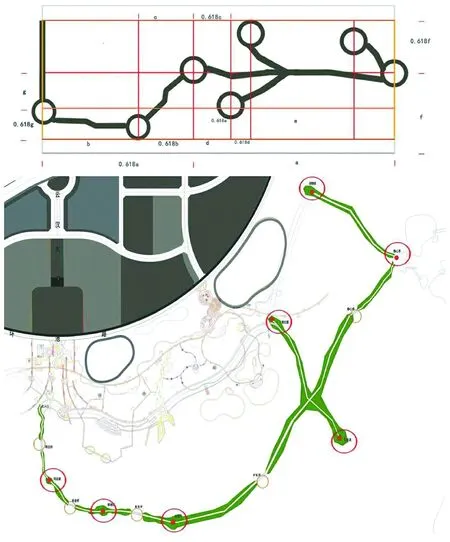

图10 丹麦Lindevangs公园平面图

在现代,黄金分割比常常作为设计师在构思原型或是确定节点布局的参照。丹麦Lindevangs公园项目,旨在脱离雨水超量对周围低洼区域的侵害,同时存蓄多余的雨水,公园平面布局按照黄金分割划分区域。公园的东南侧是Slojfen城市广场,以斐波那契螺旋线为几何原型,设计了一道长度约80m的水墙以收集和引导雨水(图10)。王兴彬在参与西安市西咸新区昆明池工程堤坝景观的设计时,以中国古代天文学二十八星宿中牵牛宿、织女宿的星宿图形为设计源,抽象变化为全长3km的堤坝。堤坝以星宿图形巧妙的衔接,形成流线形、脉络式的整体结构。两个图形间的長度比例为0.618∶1(黄金分割比),每个观景点的位置与堤坝总长及分段长度的比例关系都是黄金分割比例模数关系(图11)[10]。

图11 昆明湖堤坝景观平面图

2.2 景观设计与秩序

自然界中的事物往往存在令人叹为观止的秩序,六边形的雪花、蜂巢,放射状的蜘蛛网……景观设计也遵循着秩序美的特性和法则。西方美学一直认为完美的比例是产生秩序美的最主要因素之一,因此“比例论”直至中世纪一直处于设计思想中的主导地位。在我国,也存在着设计师们需要遵从的法则。中国式的景观审美是“天人合一”,是 “道法自然”,是 “虽由人作,宛自天开”,追求的是一种更加抽象高深的境界——人与自然秩序的和谐。这种对“意”的追求反应在景观设计上最具代表的作品就是中国园林。

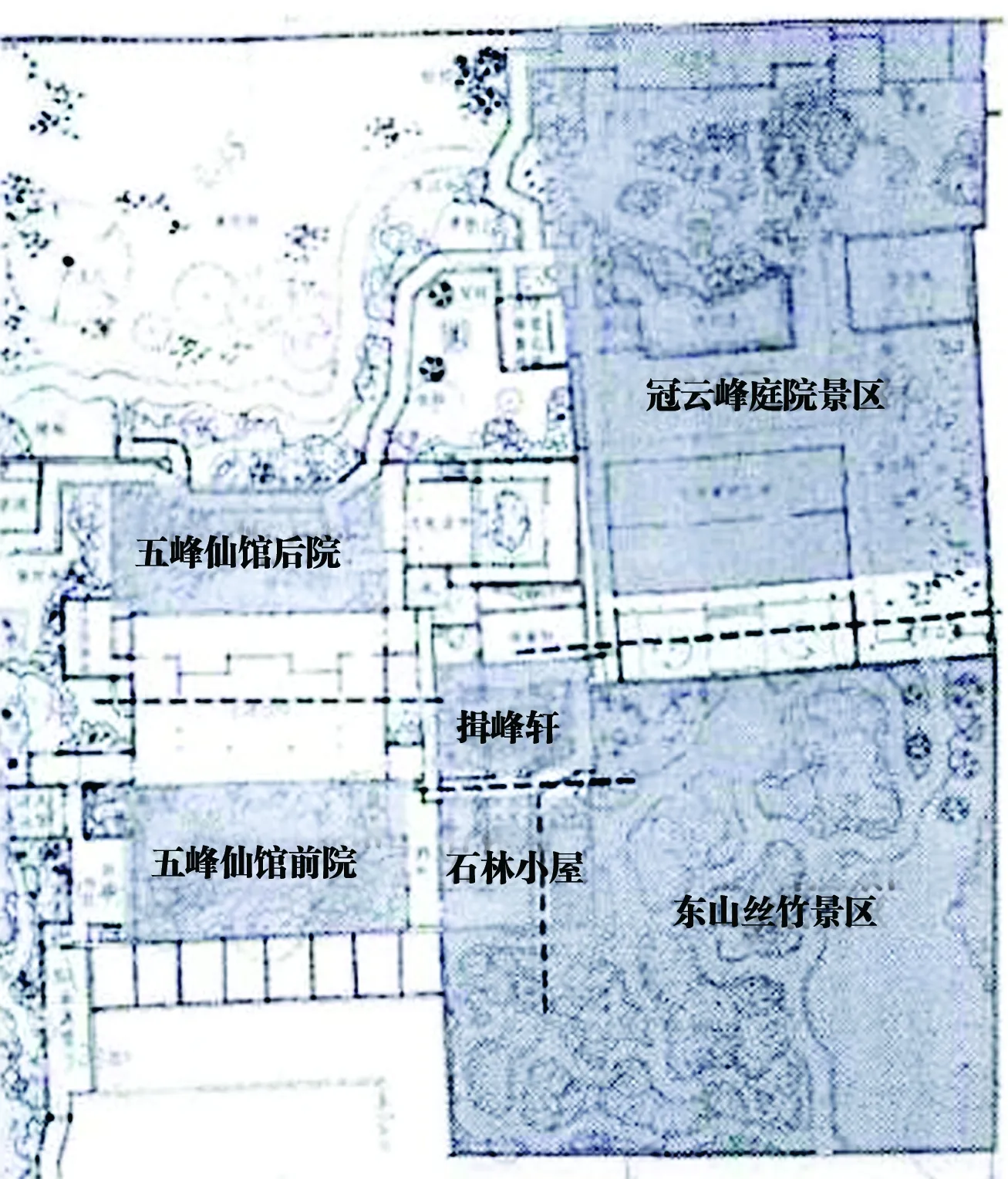

图12 留园空间格局分析图

《园冶》是中国古代造园专著,是对中国古代造园经验的总结,从选址、布局、风水、立基、铺地、掇山等多个方面论述了园林营建的原理和具体手法。如其在立基篇中写道:“厅堂立基,古以五间三间为率;须量地广窄,四间亦可,四间半亦可,再不能展舒,三间半亦可。深奥曲折,通前达後,全在斯半间中,生出幻境也。凡立园林,必当如式⑦”[11]。作为中国四大名园之一的留园,在空间布局上呈现了明显的秩序感,同一等级的空间以建筑为轴线呈现出对称格局,东山丝竹与冠云峰庭院以林泉耆硕之馆的中线为轴线形成对称格局,石林小院和揖峰轩同样也呈现出对称格局(图12)。留园内的各独立院落在整体的空间布局上并非规整的对称,而是通过严谨的整体和局部的等级关系来实现无处不在的对称和拟对称构图[12]。

到了20世纪,多元化的景观设计思潮纷至沓来:现代主义的功能决定形式、后现代主义的人性化设计、解构主义对固化思维的挑战……使得设计有了更多方面的考虑,从而摆脱了单一理论的制约。尽管各有侧重,但是无论设计风格如何变化,其设计作品上始终离不开秩序法则的追随。设计师们开始用一种他们都在追求以情感上更加真实的方式,来表现出人们的感受与想法。景观设计学作为一门理性科学与艺术美学结合的学科,除了艺术属性外,还有具象的功能属性,正是因为这种双重属性,使得景观设计相比于纯艺术设计有了更多秩序美的可能。

3 结语

综上所述,“黄金分割比”是一种衡量设计的尺度,是长期实践中总结出来的经验,是存在于艺术家观念中的“形而上的确信”,在很长一段时期内作为一个秩序美的法则用于指导艺术创作和体现事物的理想形态。比例的概念不仅是指单个要素本体的长宽高关系,同时也包含一组要素之间的数字关系,这时它反映的就是秩序性问题。无论是黄金分割比还是其他经典的比例关系,都只是帮助设计师寻找秩序的方法。在比例的认识上,可以借用勒·柯布西耶对“模度”的理解:“‘模度’只是工作的工具,一个精确的工具;一个调过音的钢琴键盘,钢琴己经调好,现在是把乐曲演奏好的时候了。如果用‘模度’产生了不和谐的事物,就暂时把它搁置一边,用眼睛去判断”[2]。工具本身并不能创造优秀的设计作品,它只是便于那些具有创造力的设计师们确定精确的量度,营造和谐的秩序,在景观设计的各种比例选择中,理想的选择完全是由设计师自己决定。

黄金分割比作为一个适应于西方审美习惯的比例关系,代表了西方设计史上以“数”为美的时代,而中国传统园林景观变化万千、看似自由无序的形态背后始终隐藏着和谐、平衡以及整体的有序推进,追求“无序中的有序”。因此,我们可以得出:秩序是景观设计作为一种造型艺术必须遵循的基本规则,纵使时代变迁,设计风格多元呈现,它都不会失去其存在的意义。而造成东西方在表现形式上差异的,是在特殊的自然条件、地域文化背景下,对世界、自然以及美的认识不同,造成了二者对秩序感的差异性。即合理的秩序是设计师共同遵循的规则,不同的是东西方审美差异下设计师对秩序的感受及其处理手法。学习研究秩序法则并不是要束缚设计思维,而是有了良好的比例感和秩序感,才能更好地掌控全局,更加理性地认识景观。

注释

①出自法国雕塑家奥古斯特·罗丹(Auguste Rodin,1840年-1917年),其代表雕塑作品有青铜时代、地狱之门、加莱义民、巴尔扎克等。

②出自嵇康《琴赋》,意思是在众多乐器中,古琴的德操性情是最为突出的,可使君子修身养性。

③如图所示,1947年创作的《原子勒达》的草图,其构图是一个五边形的内接五角星。

④Fondation Le Corbusier.The Modulor and Modulor 2[M].DE GRUYTER:2000.

⑤春秋时期管仲提出的三分损益法,可以计算出五声音阶的律度。根据某一特定的弦,去其1/3,即三分损一,可得出该弦音的上方五度音;将该弦增长1/3,即三分益一,可得出该弦音的下方四度音。

⑥斐波那契数列又称黄金分割数列,是数学家列昂纳多·斐波那契(Leonardoda Fibonacci)以兔子繁殖为例子而引入,表现为:1、1、2、3、5、8、13、21、34……相邻两个斐波那契数的比率越来越接近黄金分割率。

⑦出自明代计成《园冶》,意为:厅堂立基,古来或三间或五间。根据地方大小,四间也行,四间半也可。再没地方,三间半也可以。曲折变换,营造空间深度的变化,就全在那半间地方上。大凡建筑园林,都以此例。