“山、江、湖、城”共构的滨水区特色塑造

——漳州市西湖生态园片区城市设计案例特点分析

2019-04-16郑荣泉

郑荣泉

(漳州市城乡规划局总工程师办公室 福建漳州 363000)

0 引言

城市滨水区是城市市民活动与自然环境互动最为频繁的地带之一,具有独特的区位属性,丰富的资源要素,多样的功能构成,及高效的土地价值,是城市首选的开发建设热点区域。

近几年,漳州市在龙文新区相继推出了碧湖城市中心区、九十九湾“闽南水乡”沿线的开发建设,取得了良好的社会、经济、生态、文化效益。而作为以旧城功能为主且处于城区西部的芗城区,借助中心城区建设“五湖四海”的契机,全力推进西湖生态园片区的规划建设,围绕城市副中心、西部门户的目标定位进行统筹谋划,迎来了新的发展机遇。

基于此,本文拟分析漳州市西湖生态园片区城市设计特点,以探究“山、江、湖、城”共构的滨水区特色之设计[1]。

1 总体概况

1.1 区域位置

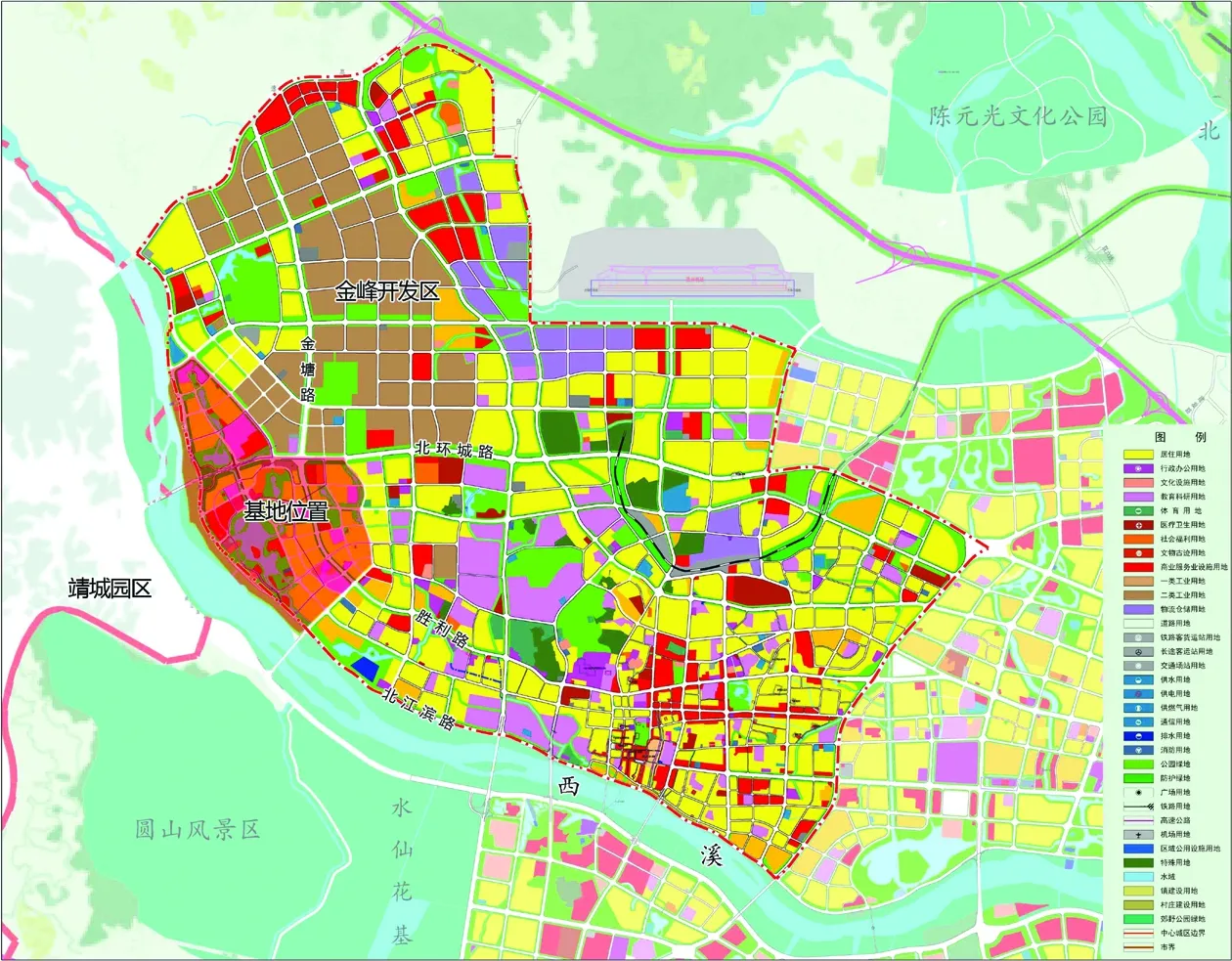

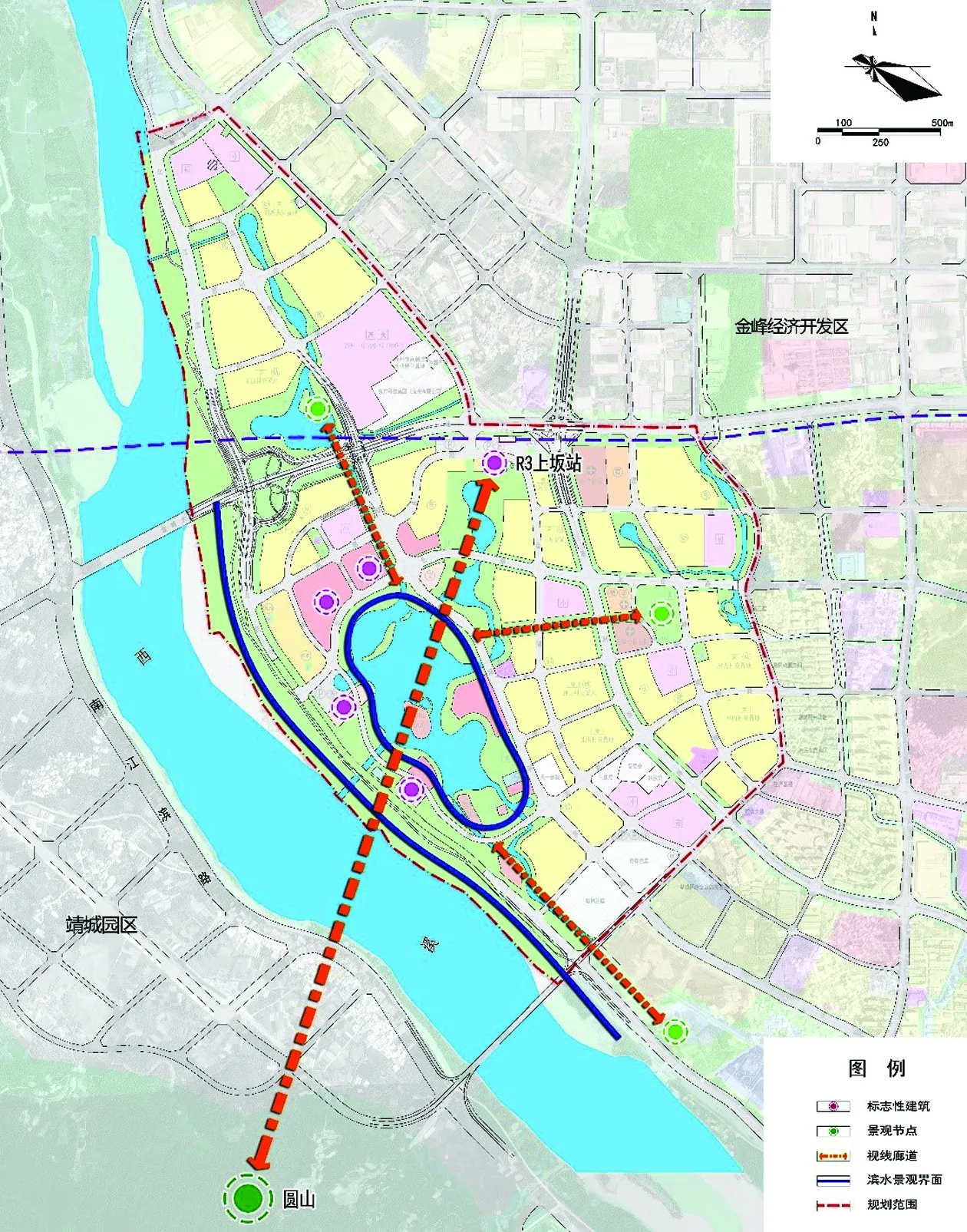

西湖生态园片区,位于漳州市芗城区西部的芝山镇,南起惠民路北江滨路,北至金峰水厂、迎宾西路和北环城路,东起惠民路,西至九龙江西溪,总面积约 4.9km2。片区是旧城区、高校园区与金峰开发区、天宝镇、高新区靖城组团的衔接地带,南临九龙江西溪水系,东靠主城区西部片区,与圆山风景区隔江相望,地理区位优越,如图1所示。

图1 西湖生态园区位图

1.2 交通条件

规划区北侧的北环城路是交通性主干道,承担过境交通功能,通过金峰大桥可至高新区靖城组团。胜利西路为城市主要交通性干道,串联城市各功能组团,可强化西湖片区与旧城区、金峰工业区的联系。北江滨路作为景观性与生活性相结合的道路,兼具交通功能,是重点打造的城市滨水轴线。城际轨道R3线沿北环城路设置,该区域内设有上坂站,是交通门户集散地区。

1.3 人口与产业

规划区现有林内、上坂等6个行政村,村庄与工业企业用地混杂,虽然已建成万科、格林兰庭、惠民花园、凤凰尚城等多个小区,但目前配套设施缺乏,整体面貌落后,体现出城乡结合部的发展特征,而工业企业大部分为20世纪90年代投产建设,工业用地粗狂,目前经济效益一般,亟待“腾笼换鸟”“退二进三”,为发展现代服务业、居住社区提供存量建设用地。

2 资源禀赋条件分析

2.1 自然山水格局突出

规划区紧临九龙江西溪,与圆山风景区隔江相望,具备借山入城的良好条件,北侧远靠天宝山系,并以金塘路作为对接廊道,形成大区域的绿色背景,而西溪在该区段呈“s”状格局,沿江岸线 3.8 km,构筑多维度的观水、亲水廊道。

2.2 生态环境条件良好

区内水系贯通,植被丰茂,分布有小溪、池塘、洼地、小山丘、农田、林地等,现状未开发用地达 40%,滨江地带覆盖茂密林带,植被种类丰富,含龙眼树、榕树、芒果、香樟、檀香、香蕉、竹子等,为西湖的生态特色建设创造条件,如图2所示。

图2 规划区生态环境现状照片

2.3 微地形变化丰富

场地地形总体呈现了西北高、东南低状况,场地标高在5m~20m之间,最高处可达28m,最低处滨江地段达4m~5m,局部有小山丘,地形变化丰富,落差在12m~24m。

2.4 文化底蕴深厚

区内分布有12处市区级文物点和29株百年以上的古树,以及多处未登记录入的民居、宗祠、庙宇等传统建筑,最为典型的是覆船山遗址,地处区内东南部滨江地段的小山丘上,占地0.18hm2,历史渊源可追溯到新石器时代。

3 项目解题

3.1 搭建桥梁,疏解功能

在空间上,西湖生态园片区是漳州旧城中心区功能疏解的重要承载地,按照“中心东移、跨江南拓、面海发展”的城市空间拓展战略,除重要市级公共服务设施向龙文区、圆山新城转移外,部分次一级的公建项目,特别是芗城区级配套设施。该区域凭借离旧城区近,交通便捷的优势,在教育、养老、医疗等方面具有突出优势条件,同时补充城市中高端商业商务、休闲娱乐、旅游配套和高品质的城市住区。

3.2 寻求突破,战略引擎

由于中心城区的主要拓展战略向东、向南,而芗城区地处城市西翼,近几年一直在寻求城市发展的突破口及新的增长极,而西湖生态园片区地处旧城区、金峰工业区、高新区靖城组团的接壤处,其核心作用在于引领城市西部区域转型发展,打造示范,提升芗城区持续发展活力。

3.3 挖掘资源,塑造特色

城市滨水区是城市中自然资源要素最为集中、生态环境最为敏感的区域,也是最能反映城市特色的板块,该区域应围绕市级副中心的定位进行发展,立足地域山水资源、历史文化资源,展现滨江风貌,塑造文化特色。

3.4 生态优先,效益平衡

该片区由漳州市城市投资集团进行封闭运作,应遵循经济效益、社会效益、环境效益均衡的原则,城市设计中应寻求商业性开发与公益性开发之间的平衡,突出滨水区域公共资源特色及土地高价值、稀缺的特点,强化用地集约性与环境生态性,控制合适的开发强度与容量。

4 城市设计理念与策略

城市设计工作围绕片区“山、江、城、湖”的资源禀赋特点,在充分尊重自然地形地貌的基础上,以新城市主义的理念为原则,突出生态维育、功能混合、活力多样、步行友好等设计理念[2]。

4.1 总体空间统筹,堤内堤外空间一体化

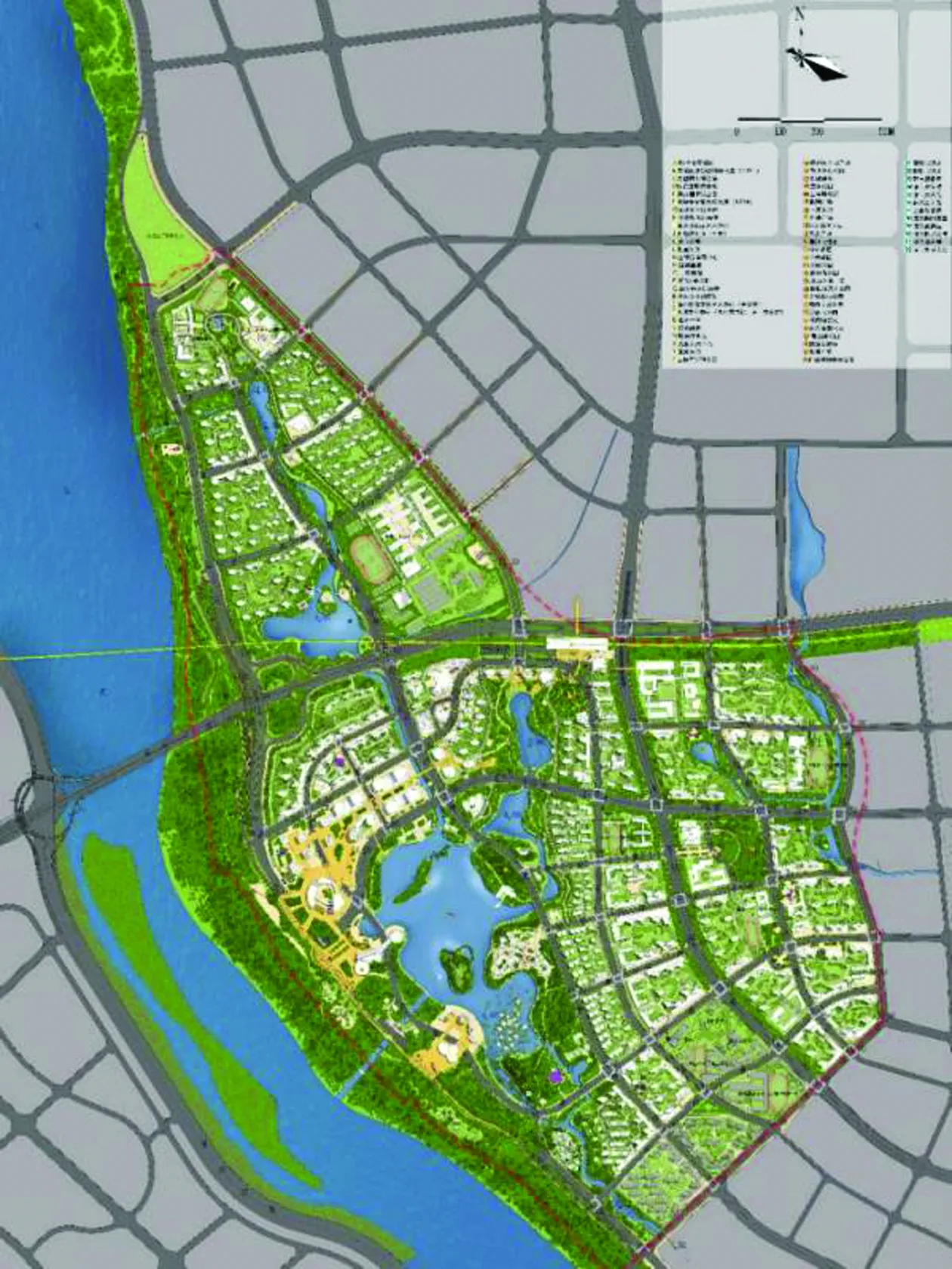

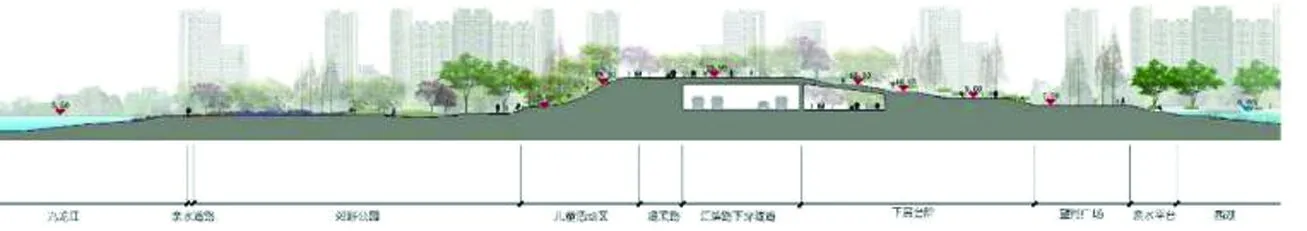

图3 规划总平面图

城市设计通过将北江滨路顶层局部覆盖的手法,打破九龙江防洪大堤、北江滨路对城市陆域与滨水空间的阻隔,将九龙江河道和西湖水体、绿地形成整体。原本是堤外的郊野公园成为城市绿地,融入到市民的日常生活中,湖与江一体化(图3),形成以主湖体为中心,滨江郊野公园为生态休闲带、瑞京路为功能联系轴的“一心、一带、多组团”的空间布局结构,如图4所示。

图4 西湖生态园空间布局结构图

4.2 生态环境塑造,蓝绿交融、群组互动

4.2.1强化现有基底条件的保护与利用

城市设计中,保留了30多棵的古树名木、多片的生态林地斑块及小山体,形成密林峡谷、林中湿地等植被景观,以创造丰富的自然景观和生态体验。依托12处市区级文物古迹,规划休闲绿地公园,特别是覆船山遗址,结合主湖体设计,保留作为湖心岛。

4.2.2扩大生态区域界面

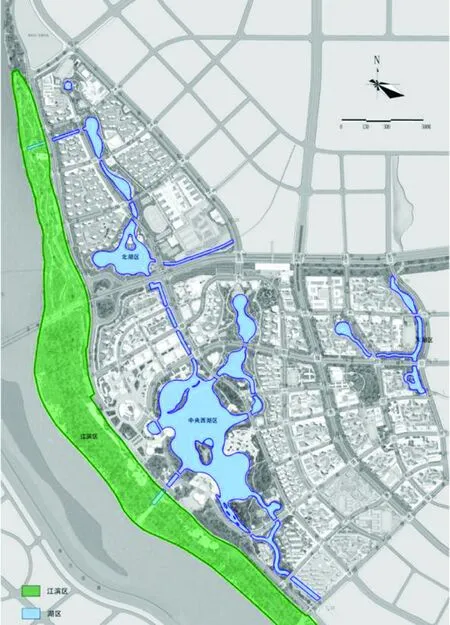

在充分尊重城市总体规划、防洪排涝规划对滞洪面积要求的基础上,对主湖体水域加于放大及串联,湖体依托现状低洼地进行布局,并向北、向东进行延伸,形成河、湖、岛、洲等形态丰富的水系;水体形态上从“人工”更加趋向自然,契合原有地形,形成蜿蜒曲折的多层次湖面;滨水岸线约长21km,是同面积圆形湖体岸线的10倍,为市民和旅游者提供更多可以亲近湖岸的地方,打造“城中有湖、湖中有岛、湖中有花、湖中有亭”的自然生态景观,如图5所示。

图5 水系岸线规划图

4.2.3构筑连续的绿化景观系统

城市设计中,通过水系的延展,道路网系统组织,休闲广场空间的设置,把江滨郊野公园绿地、环湖绿带、水系绿廊、山体绿化、道路绿带、林阴步道串联成统一体系,按“枝干+叶子”的模式使绿化开敞空间与建设用地有机融合,最终形成“一湖三带”的绿化景观格局。由西湖、滨江生态公园带、溪流公园景观带、林间公园景观带组成的“一湖三带”,是按海绵城市的建设要求进行绿化设计,如图6所示。

图6 绿化景观系统图

4.3 土地利用策略,混合紧凑及适当的开发强度

城市设计中有意识将片区的功能组织按立体复合式的原则进行布局,在主湖体北侧将商务办公、商业零售、游乐、餐饮、酒店公寓、居住等功能组织在一起,通过建立立体的空间组织,形成一体化、关联式的功能群。商住综合区通过商业街、景观连廊与其他功能区相连,达到紧凑集约的目地,同时注重地下、地面、空中的联动发展。

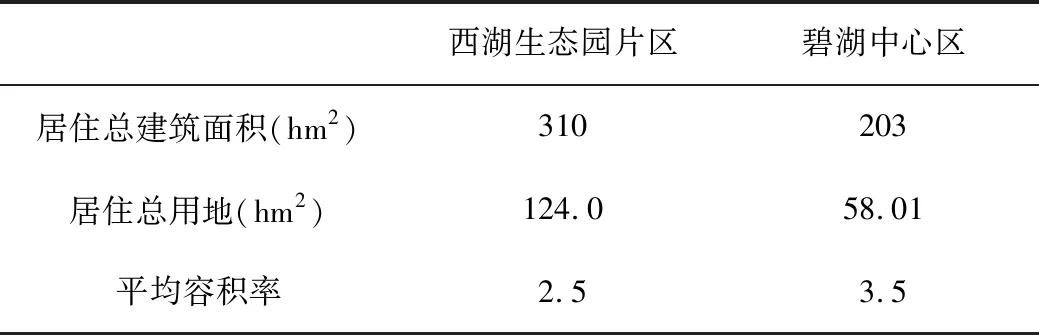

西湖生态园片区绿化广场、道路用地面积约为208hm2,占建设用地比例50.8%以上,另有约78hm2的水域及郊野公园用地;开敞空间总面积达286hm2。可开发及配套建设用地(居住、商业服务、公益类配套)面积201hm2,平均毛容积率1.07,居住用地容积率控制在2.0~3.0之间,商业服务用地控制在3.0~4.0之间,主要标志性景观区商服指标控制在5.0左右,从开敞空间占地比例及平均开发强度指标分析,均达到较为合适开发强度要求,既考虑滨水区的空间属性,又兼顾投入与产出的效益平衡,同时避免了碧湖城市中心区过高的开发强度带来的公共配套不足等负面效应(表1)。

表1 西湖生态园片区与碧湖中心区居住用地开发强度对照表

4.4 交通网络构建,有机疏散、人车分行

按照“慢行为主、公交优先、内外分离”的指导原则,构筑层次分明、功能明确的车流、人流走廊系统,营造均衡合理的交通出行环境,实现“车本”向“人本”设计理念的转变。

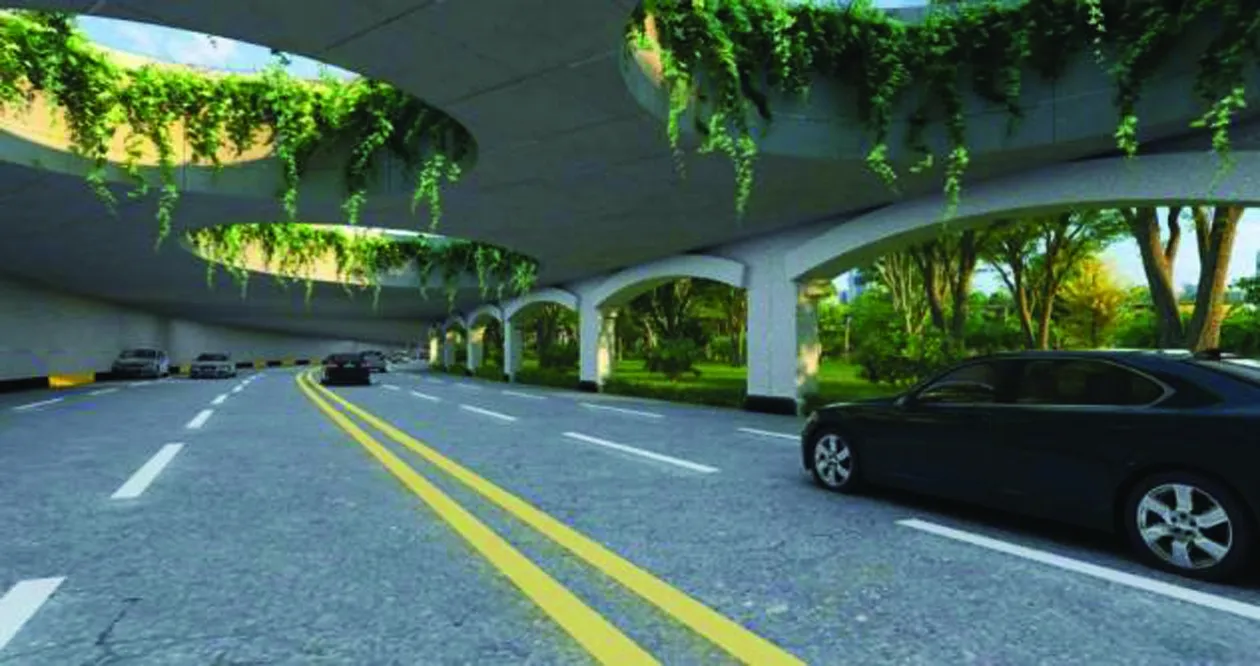

4.4.1保证通过式车流的顺畅

区域周边的胜利西路、北环城路、迎宾西路主要承担过境交通功能,城市设计在道路断面、车行道数及道路绿带等方面给予保证。北江滨路是综合性道路,城市设计方案在充分满足交通功能的基础上,赋予更多景观性与生活性功能,在沿主湖体公园长约1.5km地段,利用江堤与公园地平的高差,通过江滨路上盖的形式,实现过境车流与慢行空间的有效分离,同时将堤内公园绿化与堤外滨水空间串联一起,如图7~图8所示。

图7 北江滨路上盖段断面图

图8 北江滨路上盖段景观效果图

4.4.2以有轨电车为主的公共交通网络

借鉴上海张江的经验,从厦漳城际轨道R3线上坂站引出,沿金湖路、北仓路、公园路进行布局有轨电车线路,与城市普通公交站点、主要功能节点进行有效对接。以游览观光为主,远期向老城区、圆山新区进行延伸。同时,充分考虑市民的小车出行和旅游团队的大巴停泊,形成一个“停得下留得住”的公共活动和旅游中心区。

4.4.3立体化、活力型的慢行系统

西湖片区充分利用地形变化和江滨防洪堤高程,创造立体步行系统,连接不同功能节点及区块,将R3上坂车站的站厅层与防洪堤上的城市外滩、阳台连接,形成漳州一中高中部-R3上坂车站-医养中心-商业商务中心区-城市阳台-滨江休闲带-水仙花中心的二层步行系统。

其次,依托湖体、水系、绿化廊道、景观轴线布置人性化的地面步行系统,结合休闲节点、旅游景点等公共开敞空间,建设滨水景观步道、水上栈道、人行通廊、步行骑楼、人行天桥等,提供环境优美、不间断的步行系统。

4.5 “活力空间”营造,配套共享、城水一体

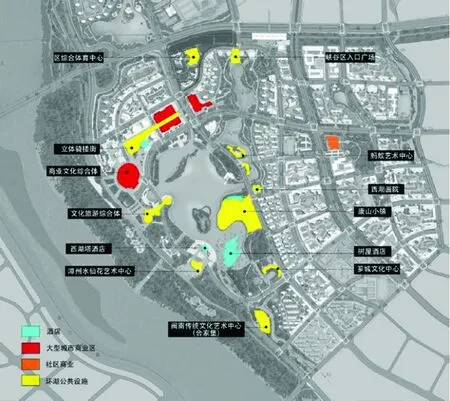

4.5.1公共配套设施共享

该区域按照“小街区、密路网、窄街道”的原则,营造具有24h全天候活力的共享空间,打造15min的步行生活圈,各种配套按照集中与分散结合的要求进行布局。除配套大型集中式商业商务设施外,特别植入了“闽南传统文化中心”“水仙花艺术中心” “蚂蚁艺术工作坊”“西湖画院”“西湖体育中心”“漳州一中”“康山小镇”老年康复医院等公共文化体育休闲项目,并适当将中小学的运动场地与周边绿化场地结合,在课余时间向社会开放,使西湖成为漳州市民公共生活的热点地区。同时,沿街巷则采用邻里中心或骑楼街的模式建设社区商业设施,营造生活街区的活力氛围,如图9所示。

图9 主要文旅项目布局图

4.5.2亲水空间营造

城市滨水区的活力在于人的各种活动与水体景观的充分融合,城市设计中把购物、休闲、娱乐等功能临中心湖体、河道水系进行布局。如漳州水仙花艺术中心、文旅综合体通过“城市阳台”与九龙江河滩绿化进行沟通,既解决了城市快慢交通的干扰,又缩短了建筑与绿化间游线距离,加强空间内聚和互动性。沿湖建设水上亲水平台、廊、谢、亭等与水体连接,强化亲水、戏水功能。

4.6 立体空间印象,显山露水、透绿簇群

加强“空间立体性、平面协调性”是编制城市设计的出发点。在西湖生态园片区城市设计中,重点通过视廊控制、建筑高度分区引导、地标性建筑布局,以塑造空间立体性,凸显天际线的错落变化。

4.6.1视线廊道(开敞廊道)

一级视廊,强化山、江、城、湖的联动。以R3上坂车站所处区域为廊道基点,该处为该区域海拔高程最高处,是重要门户展示区,通过主湖体、九龙江,接至南岸的圆山风景区;该轴线也是片区夏季主要风道走向,圆山风景区主峰高约500m,九龙江本区段宽为600m~800m,而规划区陆域进深2000m,刚好形成仰视(50°)至平视(270°)看山的最佳视线范围。

二级视廊,强化主湖体与周边街区、城市道路、绿化轴线的沟通,并以地标建筑物、景观节点为视廊的聚焦地,如图10所示。

图10 视线廊道分析图

4.6.2建筑高度

城市设计中,围绕水体公园核心区,呈点状布局低层、多层公共建筑,高度控制在24m以下。对于周边商住区,由面向水体、开敞空间向外围空间建筑高度逐渐提高的原则进行布局,形成“表层轮廓线”及“衬景轮廓线”的多层次的天际线,“表层轮廓线”建筑高度为24m~50m、“衬景轮廓线”为50m~100m。

4.6.3地标建筑

地标建筑的设置,是构成片区天际线重要元素之一。该区域的地标建筑有3处:一是商务金融区的制高建筑,统领整个公共建筑组群,强调竖向体量与公建界面特征,是区域天际线的最高点。二是西湖塔酒店与水仙花艺术中心建筑组合,处于江、湖的结合部位置,周边均为开敞空间,一高一低,传统的中国塔式造型与水仙花花瓣造型结合,赋予更多的文化内涵与地域特色,是江滨地段的标志建筑,多条视廊的聚焦点。三是文化旅游综合体,建筑深入水中,采用穹顶的设计风格,与西湖塔酒店在高度、造型、风格正好形成较大反差,造型别致,成为水岸一景。

5 结语

西湖生态园片区城市设计作为指导该区域开发建设的上位规划,目前已通过城市设计导则、单元控规给以进一步细化及法定化。该区域作为一个多要素聚集及敏感的城市滨水地段,城市设计在充分利用现状资源的基础上,从空间形态、特色塑造、文化传承、生态维育等方面做了系统谋划,达到“山、江、城、湖”的有机统一,是该片区打造绿色生态示范城区的重要支撑。