出土良渚文化玉璜的特征

2019-04-09刘卫东上海应用技术大学

刘卫东/上海应用技术大学

0 引言

玉璜是我国最古老的玉器品种之一,最早见于距今七千多年前的浙江萧山新石器时代跨湖桥遗址。玉璜既是佩饰,也是礼器,是古代玉礼器的“六瑞”之一。

玉璜是良渚文化玉器的重要品类。在江苏苏州张陵山、昆山少卿山、吴江龙南,浙江余杭反山、余杭瑶山、海盐石泉高地、海盐龙潭港、桐乡普安桥、桐乡新地里、桐乡徐家浜以及上海福泉山等地的良渚文化遗址中都有玉璜出土。从考古发掘结果来看,良渚文化时期的玉璜均出自规模较大的墓葬,级别比较高。

良渚文化玉璜制作精美,收藏价值比较高,因此赝品层出不穷。

长期以来,古玉的鉴定主要依靠经验法进行,主观因素比较多,因此误判在所难免。如何科学、客观地鉴定古代玉器是文物界亟待解决的重要课题。

本文以浙江、江苏两省馆藏出土良渚文化玉璜为研究对象,分别对其玉料、形制、纹饰、沁及加工工艺等方面的特征进行详细讨论,以期对良渚玉璜的鉴定提供客观依据。

1 玉料

受成矿地质条件所限,不同矿区、甚至同一矿区不同部位出产的原料在颜色、结构构造及伴生矿物等方面都可能会有明显差异,因此玉料在古玉鉴定领域有重要意义。

从目前收集到的资料来看,良渚文化玉璜的原料主要为软玉,极少数为蛇纹石玉。

1.1 软玉

1)颜色

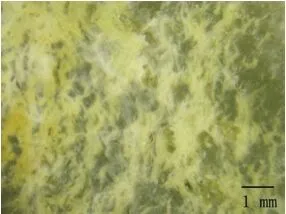

可呈深浅不一的黄白(图1)、绿黄(图2)、黄绿(图3~图5)、青绿色(图6),其中以黄绿、青绿为主。此外,由于埋藏时间长,出土良渚玉璜通常都有不同程度的受沁现象,沁的颜色主要是白色,有时局部也可呈褐黄色、褐红色等(图7~图9)。如果受沁严重,玉器可以整体变为白色或者黄白色,前者俗称为“鸡骨白”(图11~图12),后者为“南瓜黄”(图10)。

2)质地

大致可分为两类:一类致密、细腻(图1~图3);另一类比较疏松,有明显的粗糙感(图4~图5),近距离观察可见微裂隙纵横交错、晶粒粗大(图13~图14)。

图1 条形璜

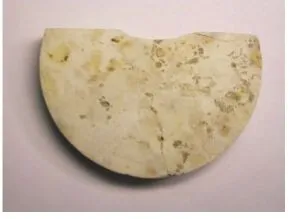

图2 半璧形璜

图3 半璧形璜

图4 半璧形璜

图5 半璧形璜

图6 条形璜

图7 半璧形璜

图8 半璧形璜

图9 半璧形璜

图10 半璧形璜

图11 半璧形璜

图12 折角形璜

图13 微裂隙

图14 粗大晶粒

3)杂质矿物

有时可见黑色点状伴生矿物(图15)。

1.2 蛇纹石玉

蛇纹石玉受沁前一般为黄绿色,半透明。蛇纹石玉极易受沁,出土的蛇纹石玉良渚玉璜受沁严重,呈“鸡骨白”(图16)。

图15 黑色伴生矿物

图16 半璧形璜

迄今为止,良渚文化玉器原料的产地尚未确定,虽然部分学者认为产自江苏溧阳小梅岭,但小梅岭软玉的质感与良渚文化玉器相差甚远。市场上仿良渚玉璜的原料来源不一,但或多或少都与真品存在差异。因此,熟知良渚玉璜的用料特点,对于真伪鉴别有重要意义。

2 形制

璜的造型复杂多变,其基本特点是,上边缘被一个凹缺分为左右两端,下边缘为弧形。目前学界对璜的各个部位尚无统一称谓,为表述方便,本文将璜分为凹缺、端部和弧部三个部分(图17),进而将良渚文化玉璜大致分为三类,即条形、折角形和半璧形。其中,以半璧形玉璜最为常见,条形、折角形玉璜较少出现。

2.1 条形璜

这类璜的凹缺宽度大于端部宽度,璜体呈条状(图1、图6)。

依据凹缺的形状,又可将条形璜分为两型。

A型:凹缺为标准的圆弧,曲率一致(图6)。璜体通常比较厚,宽窄基本一致,前后两面弧凸;凹缺边缘向内凸出,虽然经过后期修磨,但还是能看得出是管钻对钻孔(图18),应该是由玉镯改制而成的。这类璜比较少见。其中有一件样品比较特殊,是将一截断的玉镯用柔性线切割剖切,一分为二,改制成的条形璜一面平一面弧凸,平的一面见弧形切割痕(图19)。

B型:凹缺不是标准的圆弧,曲率不一致(图1、图20)。璜体呈片状。凹缺边缘大多不规整、凹凸不平,有的还留有弧形切割痕(图21),说明是由柔性线切割方式加工成型的。

条形璜的端部可为直边,也可呈不规则外凸状。两端部各有一小孔,用以穿系。

图17 玉璜部位示意图

图18 A型条形璜凹缺

图19 弧形切割痕

图20 条形璜

2.2 折角形璜

这类璜的弧部底边相对平直,到左右两侧呈折角上扬,学界也称为桥形璜。

良渚文化折角形璜目前仅见于浙江余杭瑶山M11:94(图12),其凹缺也呈折角状,凹缺宽度大于端部。端部比较平,但左右两端不在同一直线。两端部各有一对小孔。弧部底边琢刻四个龙首纹。

2.3 半璧形璜

这类璜的凹缺宽度小于端部宽度,璜体相当于玉璧的一部分,故名。

半璧形璜的凹缺通常都很小(图2~图4、图7~图10),个别的较宽、接近端部宽度(图5)。凹缺一般都不对称,少数加工讲究的虽然看上去比较对称,但曲率不一致,不是标准的圆弧。凹缺内缘有时可见弧形切割痕,说明是柔性线切割成型。

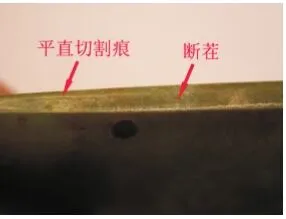

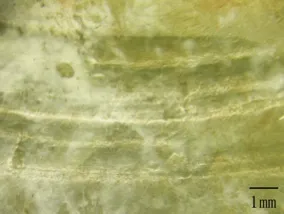

半璧形璜的端部大致呈直边,有时可见平直切割痕,说明直边的加工使用了片切割方式。如图22所示,一般是两面对切,但不直接切穿,而是切割到一定程度后拗断,所以切割面留有两面对切的平直切割痕以及中间的断茬。在片切割之后大多还要经过打磨修整,因此端部不严格平直,有凹凸感(如图4、图7)。左右两端也不严格在一条直线上,说明是分别加工的。个别样品的端部呈八字状外斜(图23)。

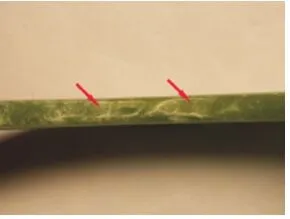

半璧形璜的璜面常见有弧形切割痕(图23),为柔性线切割开料留下的痕迹。

半璧形璜通常一面弧凸、一面平或者两面弧凸。

浙江余杭瑶山M11:83(图11)和M4:34半璧形璜的凹缺中间有尖突,可视为半璧形璜的特例。

需要特别强调的是,无论是条形璜、折角形璜还是半璧形璜,其弧部通常不对称,少数精加工的璜虽然看上去比较对称,但曲率不一致,不是圆弧,说明不是管钻加工的。显微观察发现,弧部边缘有大量定向磨痕(图24),说明是用天然砂岩打磨成型的。

受原料所限,有的玉璜边缘有缺陷,但一般都经过打磨修整(图25)。

据不完全统计,考古出土的条形璜长4.3~9.1 cm,半璧形璜长3.55~15.8 cm。瑶山M11:94折角形璜长8 cm。

总之,受器物本身的功能和特殊加工工艺的影响,良渚玉璜的形制有很多独特之处,这些特征可以作为真伪鉴别的参考依据。

图21 弧形切割痕

图22 平直切割痕

图23 弧形切割痕

图24 定向磨痕

图25 经过修磨的缺陷

图26 瑶山M11:94纹饰

3 纹饰

绝大多数良渚玉璜光素无纹。少数玉质优良、加工精美的玉璜琢刻有纹饰,琢刻手法包括阴刻、减地浅浮雕和透雕。纹饰的主题集中在两个方面:龙首纹和神人兽面纹。

3.1 龙首纹

饰以龙首纹的玉璜仅见于浙江余杭瑶山M11:94折角形玉璜(图12、图26)。在弧部底边等距离减地浅浮雕四个“龙首”图案,龙首方向一致,两耳上竖,眼鼻凸起,眼鼻之间饰以菱形纹,阔嘴,唇下有一排整齐的牙齿。

3.2 神人兽面纹

神人兽面纹是良渚文化的重要图腾,完整的神人兽面纹形象可以浙江余杭反山M12:98玉琮为代表(图27)。其中,神人的凸出标志是介字形冠、两侧微内束的倒梯形脸;兽面的典型特征是大眼、如意形宽鼻、长方形阔嘴。良渚玉璜的纹饰大多与神人兽面纹有关,考古出土的主要有以下几例:

1)反山M22:20:神人兽面纹,浅浮雕。因沁蚀,图案细部不甚清晰。与完整图案相比,除神人前臂省略之外,其余结构大致完整(图28)。

图27 神人兽面纹

图28 反山M22:20纹饰

2)瑶山M4:34:主体纹饰为兽面纹,阴刻(图29)。兽面纹圆形双眼,阔嘴,内有2对獠牙。凹缺中部尖突代表神人介字形冠,因此应属神人兽面纹的变体。

3)瓶窑桑树头遗址出土玉璜(余杭博物馆藏,编号2777.2-230):主体纹饰为兽面纹,浅浮雕(图10)。兽面纹圆形双眼,如意形宽鼻,长方形阔嘴,2对獠牙。额部尖突代表神人的介字形冠,双眼之间微内束的倒梯形清晰可辨,代表神人的脸,因此也是神人兽面纹的变体。

4)瑶山M11:84:主体纹饰为兽面纹,透雕、阴刻(图30)。该图案比较抽象,对于其解读尚存在争议。原报告认为是兽面纹,其中两端部带圆孔的菱角形为兽面的双眼[1],芮国耀等认为是“相向的两个龙首的侧面形态”[2]。浙江余杭反山出土的玉梳背(M16:4)或许可以给我们另外的启示(图31),其中下部主体纹饰为兽面纹,两侧则是颇为具象的两个回首相望的神人。很明显,瑶山M11:84璜与这件玉梳背的构图颇为类似,那么其两侧会不会也是两个回首相望的神人呢?这样的话,菱角形中的圆孔代表神人的眼睛,凹缺两侧的另外一对圆孔代表兽面的眼睛,整件玉璜图案的主题就也是神人兽面纹了,仅备一说。

5)反山M16:3: 主体纹饰为兽面纹,透雕、阴刻(图32)。三个大圆孔分别代表兽面的眼睛、嘴;两端部则为神人头部侧面像,其中三道竖线代表神人的冠,两个小孔则恰好可以代表神人的眼睛。因此,此璜的主题也是神人兽面纹。

6)反山M23:67:主体纹饰为兽面纹,浅浮雕(图33)。大圆眼,曲尺形鼻。额部见介字形冠和倒梯形,代表神人。因此,也是神人兽面纹图案。有趣的是,此璜左右端部各以浅浮雕技法琢刻一个“鸟”形图案。

图29 瑶山M4:34纹饰

图30 瑶山M11:84纹饰

图31 反山M16:4纹饰

图32 反山M16:3纹饰

图33 反山M23:67纹饰

图34 网脉状沁与砂面

4 沁

沁是判别古玉真伪的重要依据。良渚文化玉璜的沁有以下特点:

4.1 沁色

通常为白色,有时可呈褐黄色、褐红色等(图7~图9)。如果受沁严重,可以整体变为白色(图11~图12)或者黄白色(图10)。

4.2 沁形

良渚玉璜沁的分布形态复杂多变,大致可分为网脉状、絮状、雾状和团块状等。

1)网脉状沁:沿微裂隙、晶体之间间隙等结构薄弱面受沁,形成网脉状沁(图34)。大部分良渚玉璜开始受沁时都是网脉状沁,然后逐渐向周围扩展。

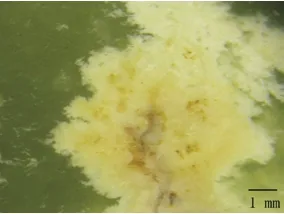

2)絮状沁:沿某些结构薄弱部位受沁,形态不规则,呈絮状分布(图35)。

3)雾状沁:沁与玉肉逐渐过渡,没有明显界线,时浓时淡,呈雾状分布(图36)。

图35 絮状沁

图36 雾状沁

4)团块状沁:沁呈团块状深入玉肉,边缘往往不规则(图37)。

4.3 显微特征

显微观察发现,良渚玉璜的受沁具有以下特点:

1)受沁有层次

沁在空间分布上有层次感,可深可浅,有的浮于玉器表面,有的深入玉肉(图35~图37)。

2)多期次受沁

良渚玉璜受沁时间长,同一部位往往多期次重复受沁,由于受沁期间会受到周围环境变化的影响,因此不同期次的沁在色调、形态等方面往往会有明显区别,不同沁色相互叠加,沁上加沁。例如图34,在褐红色沁的基础上再次受沁,呈白色网脉状分布。

3)受沁不均匀

从微观角度看,玉料是不均匀的,这种不均匀性主要表现在两个方面:一是存在一系列的结构薄弱部位,比如微裂隙、晶体之间间隙、晶体解理面等;二是晶粒大小不均匀,良渚玉器软玉料多为斑状变晶结构,其中基质的矿物颗粒比斑晶小很多。受沁时首先会选择结构薄弱部位和细小的矿物,然后再向其他部位扩展。因此,在微观尺度下,受沁是不均匀的,有的部位受沁严重,有的部位受沁轻微或者根本没有受沁,这个特点非常明显,即使是受沁非常严重的鸡骨白在显微镜下也能看到不均匀受沁现象,最明显的特点就是存在一个个的未受沁的小“晶点”,透光看非常明显(图38)。

图37 团块状沁

图38 鸡骨白中未受沁部分

4)边缘不规则

由于受到结构薄弱部位和矿物颗粒大小等因素的影响,受沁有选择性,因此沁的边缘一般都是不规则的(图35~图37),只有在极少数情况下,比如有裂隙、矿物边界或者受到玉器表面覆盖物的影响才会呈整齐边缘(图39)。

5)沁覆盖加工痕迹

良渚玉璜加工完成以后才入土受沁,因此是先有加工痕迹,然后再受沁。显微观察可以发现,沁像一层膜或者一缕青烟般覆盖在定向磨痕、阴线等加工痕迹之上。例如图40,白色网脉状沁覆盖在定向磨痕之上,使得相应部位的定向磨痕模糊不清。

总之,良渚玉璜的沁是“活”的,有层次感,过渡自然。人工仿沁则不然,往往浮于器表,沁色单一,与周边界线分明,对比强烈,俗称“死沁”。究其原因,良渚玉璜埋藏环境酸碱度较弱,沁蚀缓慢,有充分的反应时间和可选择性,而人工仿沁一般采用强酸,短时间内强行沁蚀,因此与自然沁有明显区别。

图39 沁的整齐边缘

图40 定向磨痕与白色沁

5 加工痕迹

从良渚玉璜的形制和纹饰来看,其加工工艺包括了开料、成型、打磨、抛光、透雕、浮雕、钻孔及刻纹等各道工序,每一道工序都会留下相应的加工痕迹,而这些痕迹是真伪鉴别的重要依据。

5.1 弧形切割痕

弧形切割痕是柔性线切割留下的痕迹,其主要特点是切割痕迹为成组的弧形线,同一条弧线的曲率不一致,切割面凹凸不平。

柔性线切割主要用于开料和凹缺的成型,因此在璜面(图19、图23)和凹缺(图21)经常可以看到弧形切割痕。

需要注意的是,柔性线状工具本身不能磨玉,切割过程中需要加解玉砂,用线状工具带动解玉砂来磨玉,而解玉砂磨玉的结果则是一个个的小麻坑。因此,用显微镜观察可以发现,未经后期打磨处理的切割面有密密麻麻的小麻坑(图41)。

柔性线切割也用于透雕(图30~图32)。具体做法是,先用实心钻钻一个小孔,然后将绳索等柔性线状工具穿过小孔,加解玉砂,反复拉动线状工具切割出图案,这种工艺也称为线锼。线锼面有典型的弧形切割痕。

5.2 平直切割痕

平直切割痕是片切割留下的痕迹,是用砂岩薄片沿直线反复推磨切割玉料,其典型特征是在切割面、切割槽底有定向磨痕。

在良渚玉璜的端部有时能见到平直切割痕(图22),说明当时使用了片切割。

5.3 定向磨痕

几乎在所有良渚玉璜的表面都能观察到大量成组的、同一方向的直线状磨痕,本文称之为定向磨痕,其特点是直线状磨痕的粗细不一、间距不一。

定向磨痕是用天然砂岩(俗称“砺石”)打磨玉料留下的痕迹。打磨时,砂岩表面所有跟玉料接触的砂粒同时刻磨玉料,每一粒砂子都可磨出一道直线状磨痕,由于这些砂粒的位置是固定不动的,所以在玉料表面会留下同一个方向的成组的直线状磨痕。又由于天然砂岩中的砂粒大小不一、间距不一,所以其磨痕的粗细不一、间距不一。

良渚玉璜的定向磨痕主要存在于以下几个加工环节:

1)成型

玉璜的弧部边缘是用砂岩打磨成型的而不是管钻成型,因此弧边曲率不一致、不是圆弧,而且大多不对称、有凹凸感,显微观察发现弧边有大量的定向磨痕(图24)。

弧凸的璜面也是砂岩打磨所致,因此凸面也存在大量的定向磨痕(图42)。

图41 弧形切割痕与小麻坑

图42 定向磨痕

2)打磨

线切割开料成片会形成非常明显的弧形切割痕,而且凹凸不平,因此会经过一定的打磨处理,从而在璜面留下大量定向磨痕(图40)。

凹缺在线切割成型或者管钻成型后,如经过砂岩打磨,也会留下定向磨痕(图43)。

3)减地浅浮雕

良渚玉璜的纹饰大多是减地浅浮雕的,通过减地,使得图案有浅浮雕的效果。减地是用砂岩反复磨削玉料完成的,因此会在减去的地子上留下明显的定向磨痕(图44)。

图43 定向磨痕

图44 定向磨痕

4)片切割

片切割是用砂岩薄片切割玉料的,因此会在切面、切割槽底留有定向磨痕。良渚玉璜的端部直边是用片切割完成的,应该留有定向磨痕,但是这种定向磨痕很难观察到,主要有两方面的原因:一是玉璜比较薄,切割深度有限;二是部分样品经过了后期打磨。

5.4 钻孔

良渚玉璜的钻孔有两种:实心钻孔和管钻孔。

1)实心钻孔

顾名思义,实心钻孔是用实心的钻头钻出的孔。良渚文化时期的实心钻都是石质的,在磨玉的同时钻头本身也会被磨损,因此钻孔通常为外大内小的喇叭状,孔底呈弧形,孔径有变化,孔壁有旋纹。如果是对钻孔,则两面大中间小。

良渚玉璜的端部各有一个小的实心钻孔(瑶山M11:94折角形璜端部各有一对小孔,可视为特例),均为对钻孔,孔口一般都不圆 (图45),疑为手持石钻,尚未用到专门的连续旋转性钻具。个别钻孔在成孔后还经过修磨,呈长椭圆形(图46)。

图45 实心钻孔

图46 经修磨的钻孔与玻璃光

此外,透雕工艺是钻孔和线锼的结合,在线锼前都需要钻一个小孔,以便线状工具穿过玉片。良渚玉璜的这些小孔都是实心钻孔,每一个透雕窗口都能找到一个小孔,有的是完整的(图32),有的是一部分(图30~图31)。

2)管钻孔

管钻孔是用空心的管钻出来的孔。良渚文化时期的管钻实物到目前为止尚未出土,学界推测是用竹子之类的材料制作的,这类材料本身不能磨玉,钻孔时要加解玉砂,在磨玉的同时管钻本身也会被磨损,但由于管壁厚度有限,因此管钻孔底部略呈弧形,其余部分基本为直孔,孔壁有旋纹和解玉砂磨玉形成的小麻坑。

良渚A型条形璜原是圆形手镯的一部分,凹缺的成型为管钻所致。此外,本次研究过程中还发现两例良渚玉璜有完整的管钻孔,其一是浙江余杭反山M16:3璜代表眼睛和嘴的三个大圆孔(图32),另一是浙江余杭万陈2号墩T5-M34璜一侧的大圆孔(图2)。两者都是单面钻孔,孔径一面大一面小,孔壁略呈弧形,孔边棱挺括规整(图47)。

5.5 阴线

良渚玉璜的阴线可分为两种:

1)阴线槽底光滑,槽两侧规整,仅见于兽面纹的大眼圈。学界一般认为是管钻所致[3],但显微观察发现,阴线槽宽窄不一致,槽底有起伏(图48),不符合连续旋转性工具磨制特征,推测应为手持圆规状石器断续旋磨的结果。

2)阴线槽底凹凸不平,槽两侧不规则。学界普遍认为这类阴线应为手持燧石等坚硬尖利的石片反复刻划而成。除兽面纹的圆形眼圈外,良渚玉璜的阴线基本都属于此类(图49)。此外,透雕玉璜的打稿线也属于此类阴线(图47)。

图47 打稿线与管钻孔

图48 兽面纹眼圈

5.6 砂面

在部分玉质粗、打磨不太细致的良渚玉璜表面,肉眼观察有一定的砂质感,本文称之为砂面(图34),显微镜下发现这种砂面由密密麻麻的小麻坑组成,其中经常夹杂线状划痕(图50)。砂面是打磨、抛光过程中留下的痕迹,应该是用颗粒细小的砂岩反复打磨的结果。

图49 阴线

图50 砂面显微图

5.7 玻璃光

在精细打磨的良渚玉璜表面,呈现一种特殊的质感,光亮、油润,像是在玉器表面髹了一层清漆,行业内称之为“玻璃光”(图46)。显微镜下发现显示玻璃光的部位还是由密密麻麻的小麻坑组成的,但是较之砂面的小麻坑更加细小(图51),应该是用颗粒更细的砂岩反复打磨而成。

图51 玻璃光面显微图

6 结语

古代玉器的科学鉴定是文博界、收藏界以及拍卖行业梦寐以求的重要问题,凝聚了无数人的心血。目前,业界基本达成了共识,就是首先要建立一个以科学考古发掘样品为标准器的数据库,然后系统分析典型样品,总结各个时代各个器型的特征,以这些特征作为客观依据,通过比对的方式鉴别古代玉器的真伪。笔者有幸得到上海市质量技术监督局、上海市教委、上海市科委的支持,与国内文博部门合作,从2006年开始着手建设中国古代玉器数据库,目前已经基本建成涵盖新石器时代至清代的典型样品数据库,本文就是针对数据库中良渚文化玉璜样品特征的一次综合研究。从上述内容来看,良渚文化玉璜在玉料、形制、纹饰、沁以及加工痕迹等方面都有非常显著的特征,这些特征完全可以作为良渚玉璜真伪鉴别的客观依据。

注:图26、27、33引自文献4,图28引自文献5,图29引自文献6