强化生物堆修复石油污染土壤的工程案例

2019-03-28刘骁勇李惠生南香岭

崔 朋,刘骁勇,刘 敏,李 静,李惠生,南香岭

(山东碧泉环境工程技术有限公司,山东 济南 250000)

2014年,环境保护部(现生态环境部)与国土资源部(现自然资源部)联合发布了《全国土壤污染状况调查公报》,公报调查结果显示,油田是重点污染场地类型,土壤超标点位达23.6%,超过全国土壤污染物的平均超标率16.1%,主要污染物为石油烃及多环芳烃。石油对土壤的污染大多集中在表层,石油物质进入土壤会改变土壤的理化性质,引起土壤微生物群落的变化,因此需要进行修复,对于石油污染土壤的修复,多采用物理、化学和生物方法[1]。物理修复主要有客土法、焚烧法、热脱附法、气相抽提法、电动力法等,化学修复主要有淋洗法、萃取法、化学氧化法等,但是物理法一般需要特定的场地和专业机械,化学法需要使用大量的化学药剂,这两类修复方法修复成本高,容易产生二次污染[2]。生物修复以其成本低,对环境的影响小,处理效果好,不产生二次污染等优势,在石油污染土壤修复中的应用越来越多。

本案例对某石油污染场地的修复工程进行介绍,涉及强化生物堆技术参数设计、工程实施等过程,旨在为类似污染场地的修复工作提供依据。

1 场地基本状况

该污染场地位于辽宁省盘锦市辽河油田主产区,污染场地所在县是国内著名的优质稻-蟹生产区,该区域拥有数量众多的采油井,油井的建设、开采、集输等生产活动造成了井场周边土壤的石油污染,经场地调查需要进行修复。

1.1 场地污染状况

本污染场地位于生产及作业井场周边,土壤中总石油烃浓度为2000~20000mg/kg,均值4213 mg/kg,修复目标值500 mg/kg。该污染场地的特点是局部浓度较高,但大部分污染程度中等,污染深度0.5m,污染面积9300m2,修复土方量约4650m3。

1.2 场地地质条件

污染区域表层土壤以粉质黏土和粉土为主,土壤含水率较高,该层厚度为3.5m左右,底板最大埋深3.5m。此类土质对污染物的截留效果较好,污染物向土壤下层迁移程度不高。地下水埋深约0.8m,地下水类型属第四系孔隙潜水,主要受大气降水补给。调查结果显示,该区域地下水目标污染物未超标。

2 修复工程设计

通过对本污染场地土壤的理化性质、土壤微生物进行检测分析,综合考虑修复技术的可行性、治理周期、土地的规划用途及处理的经济性等因素,最终确定采用强化生物堆修复工艺。

2.1 技术路线

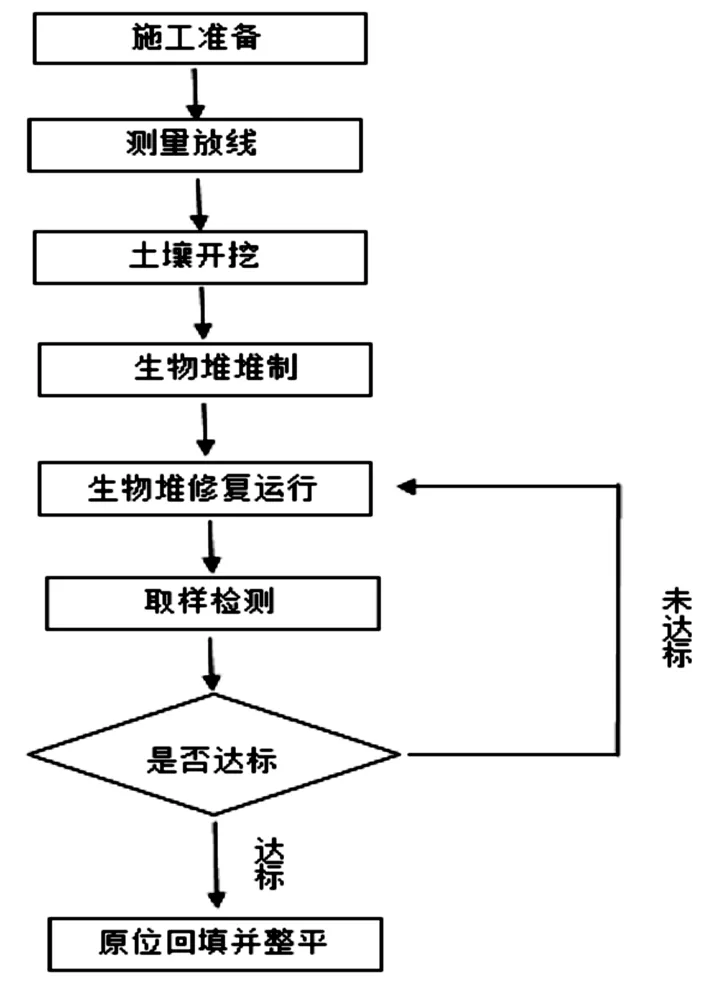

强化生物堆修复施工工艺流程包括:

(1)施工准备,包括施工进场前准备、相应基础设施建设、设备进场、场地平整、配套修复设施准备等。

(2)测量放线,现场定位污染区位置,根据业主提供的测量坐标控制点进行复核,布设坐标控制网,依据施工计划的有关要求核定污染土壤修复范围和边界。

(3)污染范围内土壤开挖。基坑开挖采用挖掘机挖掘,按设计深度进行开挖。本工程因开挖深度较浅,开挖时应控制开挖深度,防止过度挖掘。开挖完成后对基坑边界和坑底布点采样,若侧壁样品检测不合格需继续向外扩展挖掘,若坑底样品检测不合格则继续深挖。

(4)生物堆堆制。按照设计要求(见2.2)的技术参数,对生物堆进行堆制。

(5)生物堆修复运行。

(6)取样检测及场地复原。对生物堆体进行取样检测,每个堆体作为一个检测单元布设采样点,每个点位取3~5处土壤进行混合检测,当堆体土方量大于500m3时,按每500m3一个样品取样,若检测合格将生物堆原位回填并整平,若不合格则继续运行生物堆系统直至检测合格。

技术路线如图1所示。

图1 强化生物堆修复技术路线图

2.2 生物堆设计

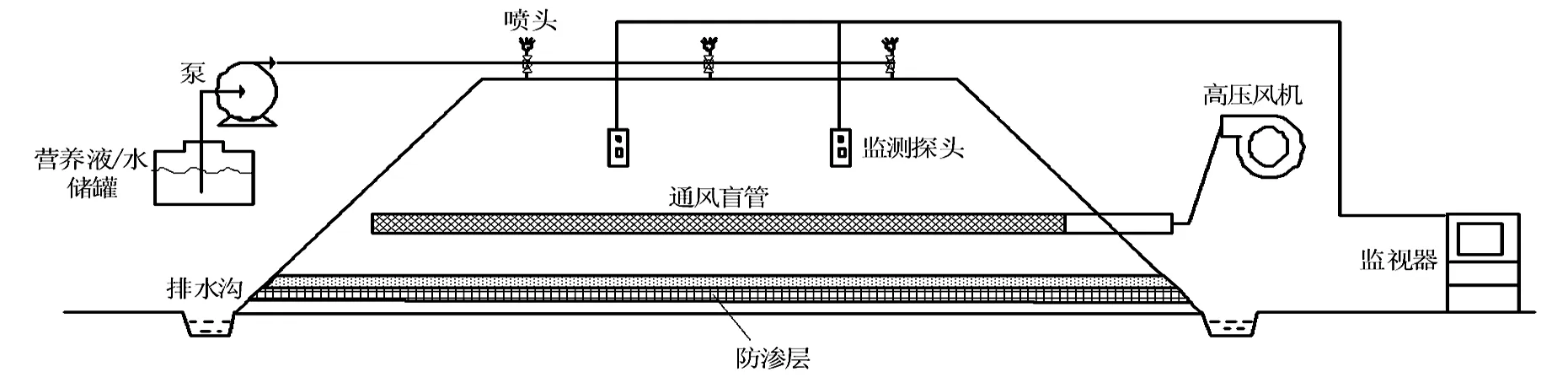

生物堆系统由以下几部分组成:土壤堆体、通风系统、营养液/水分分配系统、渗滤液收集处理系统、监测系统。

(1)根据工程经验,堆体高度不宜过高,本场地堆体土壤高度设计为1m,底部宽度设计为8~10m,堆体坡度设计为1∶0.5,考虑到施工的便捷性及避免交叉污染,本场地生物堆原地堆建,堆体的长度根据污染地块地形进行调整。

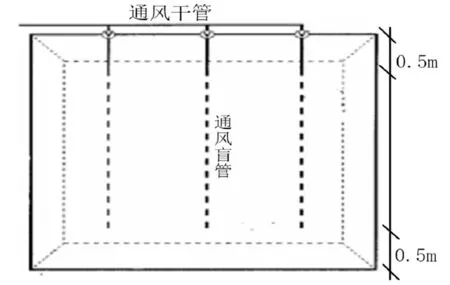

(2)通风系统主要由通风干管、支管、调节阀、流量计、鼓风机等组成,为便于控制通风效果,每条支管均配备调节阀。通风管路布设于堆体的中下部,距堆底约0.3~0.4m。通风支管采用DN100规格的盲管,通风干管采用UPVC管。盲管抗压、耐压性能高,且回复性好,通气性优越,表面平均开孔率达90%~95%,在土中、水中不易降解,抗老化、耐腐蚀。铺设时首先在盲管上包裹一层土工布,起到防护、过滤的作用。为避免鼓气过程造成短路,盲管距离土堆边缘不小于0.2m,通风盲管距生物堆堆体宽度方向两侧边缘各0.5m,通过PVC管与通风干管相连。连接通风盲管的UPVC支管长度为1m,其中0.5m插入生物堆与通风盲管相连,其余0.5m位于生物堆堆体外,通风盲管间距为2m。通风系统如图2所示。

(3)营养液/水分分配采用农业上较为成熟的喷灌技术,系统由水源、喷头、管网、首部组成,喷头间距为喷洒直径的60%。喷灌的雾化效果好、水滴小,能够避免补水过程中对于生物堆堆体的冲刷并且可以节约用水。

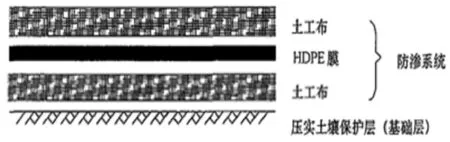

(4)堆体在运行过程中会产生渗滤液,为避免对环境污染,需设置渗滤液收集系统对渗滤液进行收集。首先在平整后的场地上修建坡度为1∶10的人字坡,而后铺设基础防渗层,见图3。防渗层由一层土工布+一层HDPE膜+一层土工布构成(两布一膜),在基础防渗层铺设完成后进行渗水板的铺设,渗水板的尺寸应大于堆体底部尺寸。渗水板铺设完成后,在其上方铺设一层土工布,防止污染土壤进入渗水板造成渗水板堵塞从而影响渗滤液的排出。导出的渗滤液通过排水沟收集到集水池,收集后再次喷洒到生物堆顶部,从而做到废水零排放,集水系统见图4。

图2 通风系统示意图

图3 基础防渗系统结构示意图

图4 集水系统示意图

(5)生物堆堆体内设置监测点,对堆体内温度、水分含量、氧气含量等进行监测。管理人员可根据土壤水分、温度以及土壤气等参数的监测分析,对系统运行做适当调整及优化,确保系统处于最优运行工况。土壤气监测探头、温度与水分含量监测探头布设于距堆体底部0.7m处,土壤气监测探头相邻探头的间距为3m,温度与水分含量监测探头间隔为6m。生物堆示意图如图5所示。

图5 生物堆示意图

2.3 生物堆堆建

(1)对污染土壤进行预处理,预处理主要包括土壤均质处理、调整土壤中碳氮磷钾的配比、调节土壤含水率等。本项目表层土质以粉质粘土和粉土为主,通气效率低,首先添加10%左右的稻壳作为膨松剂,增加土壤的透气效果,同时稻壳也是缓释营养源。然后播撒适配好的强效微生物菌剂,掺加一定比例的复合肥,喷洒一定量的工业糖蜜,使用旋耕机进行充分搅拌。

(2)修复区域内土壤搅拌均匀后,选取地面平整且相对地势较高的区域作为生物堆强化处理区。根据需要处理的土方量设计的生物堆尺寸,测量放线画定生物堆堆体区域,利用挖掘机将该区域土壤转移到区域外暂存。对该区域进行整平并剔除石块、树枝等坚硬物,修建人字坡,然后在该区域铺设防渗层和渗滤液导排层。

(3)利用小型挖掘设备,在不破坏防渗膜的情况下,将预处理后的土堆在防渗膜上铺设0.3~0.4m厚的土层。

(4)在该土壤层表面按设计参数布设通风管,固定完成后继续堆高至0.7m左右。

(5)在该土壤层布设监测探头,包括:土壤气监测探头、温度与水分含量监测探头。

(6)继续堆土至1m,并对堆体四周开展机械与人工修坡结合作业,修整完成后在堆体表面和侧面种植黑麦草。种植黑麦草可以固定堆体表面土壤,防止形成扬尘并避免喷灌时造成水分冲刷土壤,破坏堆体结构;黑麦草本身对石油烃污染土壤具有协同修复作用,其发达的根系也可改善土壤结构,对微生物的生长具有促进作用;此外,种植黑麦草具有一定的景观效果。

(7)安装营养液/水分调配系统。

(8)生物堆调试运行。

2.4 生物堆维护

(1)使用土壤养分测定仪检测土壤中的有效氮磷含量,土壤中碳∶氮∶磷的比例宜维持在100∶10∶1[3],以满足好氧微生物的生长繁殖以及污染物的降解条件。

(2)保持土壤一定的通气量及微生物代谢活动所需水分,保持土壤含水率在30%~40%左右。

(3)运行过程中通过风机和管路上阀门的控制确保堆体内氧气分布均匀且含量不低于7%。

(4)温度控制在30~40℃范围区间[4],pH值控制在6.0~7.8,当污染土壤pH值过低时,加入适量的石灰进行调节;当pH值过高时,加入硫酸铵或亚硫酸铝进行调节[5]。

3 修复效果

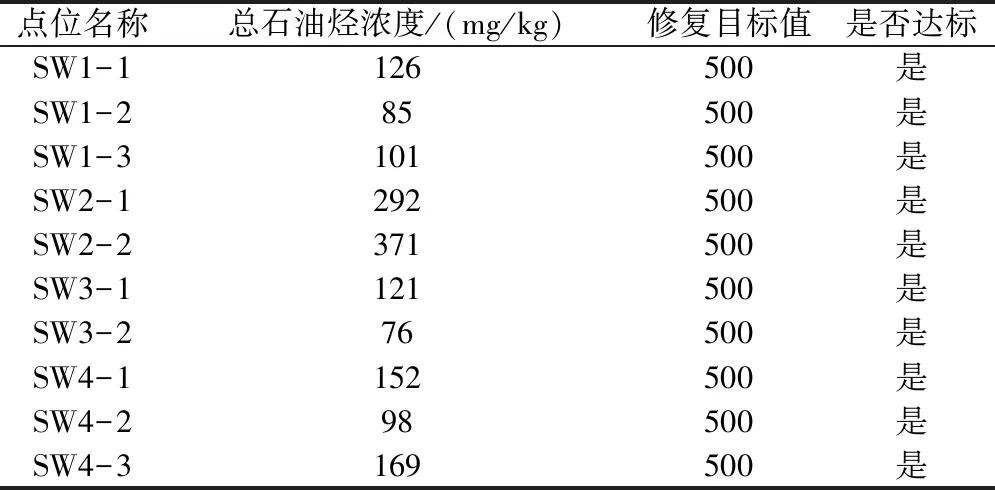

经过6个月的运行修复后,按设计要求进行取样检测,所有点位检测结果均达到低于修复目标值,检测结果见表1。

表1 点位检测结果 单位(mg/kg)

4 结论

(1)本修复项目采用强化生物堆修复石油污染土壤4650m3,修复工期6个月,修复后的土壤经检测全部达到验收标准。修复完成后对生物堆修复区域进行复原,对修复过程中使用的材料、设备进行回收。

(2)修复过程在原地进行,不涉及污染土的转运,修复过程无二次污染产生,未对环境产生扰动,修复彻底。

(3)强化生物堆修复工艺的重点是通过对生物堆的合理设计和运行,保证微生物的生长环境,从而实现对石油烃类污染物的消解去除。本工程的成功实施可为其他类似项目提供工程经验。