文旅融合发展中的资源共享与产业边界

2019-03-25刘安全黄大勇

刘安全,黄大勇

(1.长江师范学院 武陵山区特色资源开发与利用研究中心,重庆 408100;2.长江师范学院 武陵山片区绿色发展协同创新中心,重庆 408100)

改革开放40年来中国文化与旅游相辅相成、同步发展,“不仅成为结构优化、动能转换和新发展方式的重要产业载体,而且成为传播社会主义核心价值观、推动中国文化软实力提升、中国文化‘走出去’和大国外交的重要渠道”[1]。在实践上,旅游需要文化增添底蕴,文化需要旅游拓宽市场;但政府主导下的文旅融合发展受到行政管理体制、产业发展传统策略、资本博弈和创新能力的制约;一些文旅资源丰富的地方,特别是文化与旅游产业基础薄弱的中小城市和少数民族地区,依然陷入了产业发展的“资源魔咒”怪圈。本文从资源共享角度寻找文旅产业边界出发,探究文旅融合在传统的产业运行和行政管理规则下的产业发展困境,阐明清晰的产业边界在产业融合中的重要机理与作用。

一、资源共享与产业边界的融合论解释

产业融合是基于产业间分工转变为产业内分工的过程和结果,需要关联性产业壁垒的降低、技术进步和政府管制放松[2]。这意味着不同产业对应的资源体系将实现互通与兼容,突破行业限制,实现资源整合型配置[3],引发“纵向一体化的市场结构”变革,形成“横向水平的新型市场结构”[4]。文旅融合是文化与旅游的结合、协同与创新,在旅游需求提高、资源观改变、技术创新和政府管制放松等多重要素全力推动下迅速发展。文旅融合不仅仅限于“产业+产业”的单一领域,还涉及公共文化服务、传统文化传承、行政与事业管理等多个维度[5]。其发展是基于某一个社会系统或区域系统,以文化、旅游和创意产业参与者为主体,在实践过程形成新关系网络;以要素协同、联动、创新为手段,进而构成新的结构体系。其目标固然是文化与旅游产业间的资源互惠和相互依赖,但在政府、企业等利益相关主体及其不同诉求目标下,引发了各行为者的自利本性、行业惯性以及产业共同体之间的利益冲突。文旅融合要求关系密切的产业模糊产业边界,形成良好的资源竞争和转换关系。

可以把文旅产业资源定义为在文化旅游产品和服务供给过程中所使用的投入,例如山川水木、民众文化习俗和文旅产品等自然之物、道德之物或商品。随着科学技术发展,产业资源边界将无限扩张,其大小取决于产业技术和企事业核心能力的强弱,而非物质[6]。尽管可以将能为消费者创造价值的一切要素都作为资源进行利用,但资源相对于人的需求总是稀缺的,因而在“私有化”和“政府管制”策略中必须清晰界定其资源边界,即强调抑制需求并节制使用,关照社会边界的流动性、延展性、梯度性及协商性[7]。文旅融合暗示了文化与旅游资源互惠和互相依赖的关系,但产业融合与资源升值仍需要产业集群、技术进步以及政策放松作为支撑。基于文化与旅游各自的事业性,文旅产业融合需要厘清公共资源性质,而“公地悲剧”产权视角仍无法完全解释文旅产业共有资源的完整性,例如“资本上山”在很大程度上导致公共资源集中于实体企业或少数人手中[8]。而另一方面,政策准许行业“画地为牢”仍在短期内造成产业融合的资源壁垒[9]。文化创意旅游产业发展并不必然导致资源进入或退出的壁垒;但是,基于自己的行业惯性、产业习俗和资源利用史,不同产业主体会随着外部因素的变化各自做出调整,从而形成产业系统新的资源关系和社会关系,并固守各自边界;这势必涉及到长久互惠、再分配、新习俗等原则,并兼顾动态历史过程和国家视角[10]。原因在于“资源关系是深嵌在整体性和历史性的社会关系中的”[11],可以把资源权利分解为多重层次,每一层次都有不同的管理实践,在文旅产业融合发展的市场习惯下,产权及行政变革并不能排除各自产业对传统资源、产品、惯例和历史的灵活运用。

在文旅产业融合中,资源丰厚度并不直接与产业健康发展程度成正比[12],满足文旅产业发展的丰富资源不一定能快速有效形成产业。在产业融合的初级阶段,“厘清文旅资源开发的经济秩序和空间秩序”才是文旅产业融合发展的基础与当务之急。本文以涪陵为例对文旅融合发展中的资源共享与产业边界进行了讨论。

二、文旅资源的景观特征及其意义

涪陵地处北纬30度之世界奇观纬度上,坐拥长江、乌江,素有“巴国故都、乌江门户、榨菜之乡”的美誉。涪陵的人文历史与山水自然风光交相辉映,以涪陵城区为中心,沿长江、乌江四岸呈扇形分布,点线相连。人文资源涵盖了社会历史遗迹、地方非遗文化、民间文艺等多种类型,在涪陵文化体系中代表着不同历史时期的文化特征与形式,如表1所示。

2 300多年的历史,让涪陵积淀和传承了以江河为特色的地域文化,产生了枳巴、易理、白鹤梁题刻、榨菜、乌江航运、“三线工业”遗产等鲜明的文化标志,造就了以白鹤梁、榨菜和816地下核军工洞“三大世界之最”和点易洞、武陵山大裂谷“两个国内罕见”为代表的高品味旅游资源。位于涪陵白涛镇陈家嘴村小田溪的巴王墓葬遗址是巴文化代表,出土了大量的纯金宝剑、玉佩、玉璧等珍贵的国家级文物;北宋理学家程颐在涪陵北山坪点易洞点校易经,著述《伊川易传》,讲授“理学”,开易理涪陵学派;世界水文奇观——水下碑林白鹤梁,记载了长达1 200多年的长江水文资料,以及大量唐、宋、元、明、清时期的各类石刻;涪陵榨菜品牌始创于公元1898年,经过220多年的发展,逐渐形成了“诚信至善、精益求精”的榨菜文化核心内涵;816核军工洞是新中国“三线建设”时期遗留下来的重要工业遗产,展示着新中国建设的时代风貌;优秀民居陈万宝庄园代表着晚清时期重庆民居建筑的最高水准。其他如周煌文化、涪陵御锣、焦石山歌、涪州川剧、龙潭八牌锣鼓等都是涪陵文化和旅游产业可以开发利用的优质资源。

三、文旅资源的分层与再组织

(一)文旅资源的分配及其表征

涪陵地处重庆市中部、三峡库区,处于长江经济带、乌江开发区与武陵山特困连片地区的结合部,是“一带一路”战略支点、节点城市,也是长江经济带重要门户城市。从旅游布局形势看,涪陵处于重庆主城一小时环城休憩带,拥有特大城市旅游消费群体;又是渝东南和渝东北旅游结合点,拥有汇聚重庆旅游流的天然区位优势。但是,在有着极其丰富且质量优良的文旅资源、区位优势、产业政策支持、经济基础,以及优秀文化创意人才的涪陵,文化与旅游产业仍走不上深度融合的同一条道路。

从实践上看,政府主导的文旅产业开发对文化与旅游产业的区隔是明显的。文化与旅游产业有着各自的发展轨迹,分属于不同行政区域和产业领域。20世纪80年代,旅游产业管理从外事接待事务中脱离,走上一条纯经济之路,而文化产业管理迟至2002年才从文化事业中分离出来。虽然文化旅游使文化与旅游产业有了融合的基础和创新目标,但文旅产业仍然各有其行业核心资源。涪陵文旅资源如表2所示。“文化旅游两张皮”的现象依然存在。

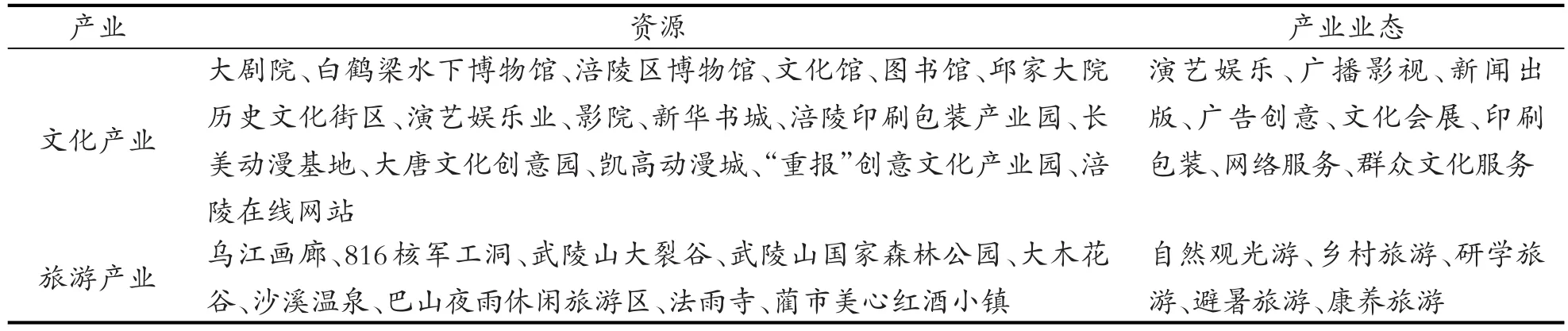

表2 涪陵区文旅产业及其资源对应关系

作为传统的工业大区,涪陵旅游开发起步较晚。在1998年之前,涪陵行政区划设置分别为专区、地区和地级市,有涪陵、南川、酆(丰)都、石柱、武隆、长寿、彭水等辖区,在当时以“工业立市、工业兴市”的产业发展战略下,涪陵成为核心工业区,区内无景区规划与布局,旅游产业重点发展金佛山、名山和仙女山,分别位于南川、丰都和武隆县。1998年,国家正式撤销地级涪陵市和枳城区、李渡区后,涪陵没有旅游产业。2013年涪陵才成立旅游经济产业领导小组,设立武陵山和江北2个旅游区管委会;2014年出台《关于加快旅游产业发展的意见》,召开了首届旅游产业发展大会,重点打造武陵山旅游区、江北旅游区和白鹤梁水下博物馆3个核心景区。至2018年,涪陵共建成开放武陵山大裂谷、武陵山国家森林公园、白鹤梁水下博物馆、816核军工洞和武陵山大木花谷、武陵山大木林下花园等8个国家A级品质景区(其中4A级景区4个),形成了“各有特色、互补性强、内连外延”的金三角旅游格局。2018年涪陵接待游客1 931.65万人次,收入122.91亿元[13]。旅游业态齐全,形成景区、旅行社、住宿、餐饮和特色文化产品全面发展格局,旅游企业生产、研发、竞争与合作和营销行为规范完善,但在生产和研发方面存在滞后性[14]。

2002年,伴随着文化体制改革,涪陵文化产业作为独立的经济产业被纳入到国民经济和社会发展统计的范围。在2008年,涪陵有文化产业经营企业476家,文化产业产值达8.1亿元[15],主要包括印刷、传媒、体育和网络等4个领域,其中印刷业是文化产业支柱。2018年,涪陵文化产业经营单位达1 200余家,新增文化市场主体47家,其中规模以上企业2家[16];文化产业营业收入约120亿元,文化产业增加值29.3亿元,占GDP比重2.7%[17];文化服务业成为文化产业重心。脆弱性是涪陵文化产业发展的最主要特征。涪陵文化产业仍属于起步阶段,还没有形成较有影响力的企业和产品体系。首先,传统文化产业受产业界限影响和现代技术冲击,其产品创新、经营模式转换均跟不上市场的发展速度,出版、新闻、图书等产业发展空间受限。涪陵文化虽然存量较多,但较大一部分文化有名称无内容,如涪陵“四大文化”——枳巴文化、白鹤梁题刻文化、易理文化、榨菜文化,虽然一直是涪陵的文化名片,但真正可以作为产业化开发的文化内容则寥寥无几。其次,涪陵文化产业的微观基础在逐渐发育和成长,但文化产业组织形式还存在一定的局限性,往往处于产业供销链条的最低端。长美动漫、“重报”创意文化产业园等产业实体,也因市场狭窄、企业微小等原因而举步维艰。第三,优秀文化产品市场化经营渠道不畅。经长期积累,涪陵文化事业发展、文艺创作已经拥有了大量的优秀作品。而这些作品目前只是出现在公益性或事业性的展演中,没有真正走进市场,接受市场检验。如大型情景舞蹈诗《飘香·涪陵记忆》、舞蹈《蜕变》《菜香欢歌》《青疙瘩 疙瘩青》、微电影《忤逆》、话剧《那一双温暖的手》等,在获奖后,均未能及时地进行商业运作,也未能收到良好的经济效益。

(二)文旅产业融合及其资源再组织

2017年全国旅游工作会提出推进全域旅游发展,在“旅游+”策略下,深化旅游综合体制和供给侧结构性改革。在“一带一路”倡议、发展“全域旅游”、建设“美丽中国”等政策引领下,政府及其职能部门理所当然地承担起全区文旅产业发展的责任。《重庆市涪陵区旅游业发展“十三五”规划》中强调了“促进旅游跨界融合”,“加快旅游业与其他产业的融合,延展产业链条,‘旅游+’的多元融合发展格局”[18],文旅产业正在成为涪陵区国民经济和社会发展的战略性支柱产业。通过制订文旅产业发展规划、优惠政策,强化文旅产业基础设施和公共服务,依法维护文旅产业秩序,构建旅游供给、配套服务、多元消费、城乡功能、客源市场和创新发展的体系,对文旅产业进行新一轮优化组合与资源配置。2018年2月,涪陵区旅游发展委员会正式挂牌,这标志着涪陵旅游开启了全域旅游、优质旅游的新征程。借武陵山大裂谷景区创“5A”的契机,以实施“旅游兴区”战略为主线,以打造特色品牌为抓手,以增加供给、提升品质为目的,推进“旅游+”多产业融合的不断深入,大力推动旅游与农业、工业、教育、卫生等各领域的相加相融,谋划全产业链、全要素的文旅产业发展,一批投资规模巨大的文旅重大项目陆续启动,如表3所示。这样就形成了休闲旅游、健康旅游、工业旅游、研学旅游等竞相发展的新格局。

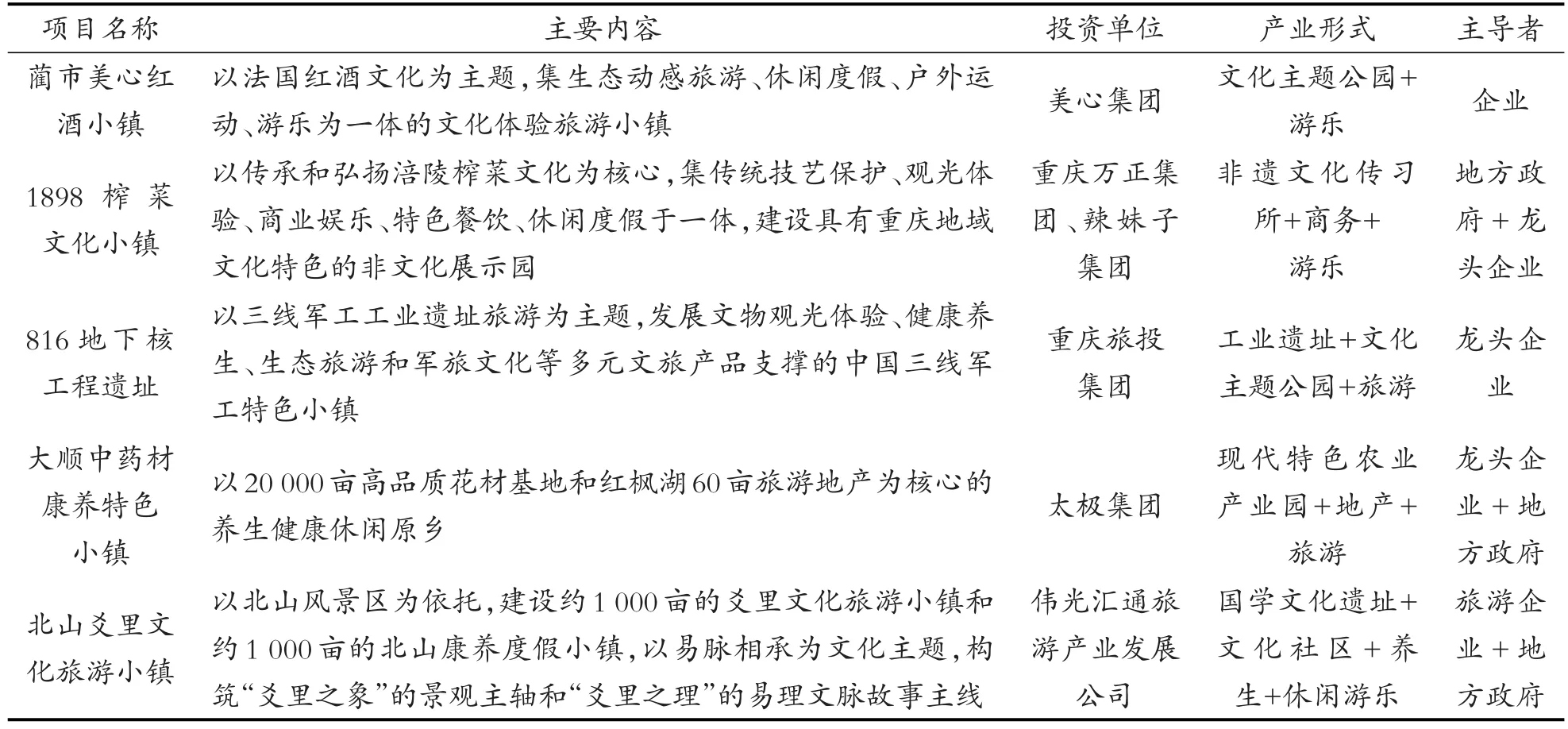

表3 涪陵文旅产业重大项目

另外,龙头企业推动了文旅资源的开发利用与再组织。文旅产业的发展离不开企业这个市场主体。一是来自于本土的重点企业集团,依托于各自的企业资源与传统经营领域,以实体经济开发等模式逐步融入文旅产业,实现对所属文旅资源的再组织和利用。例如,建峰集团积极开发原国营816厂三线核军工遗址,论证启动打造816军工文化小镇;医药太极集团利用中药材基地建设大顺中医药特色小镇,举办大健康论坛;涪陵榨菜产业龙头企业辣妹子集团打造1898榨菜文化小镇,举办涪陵榨菜嘉年华等节会活动。二是外来企业以资本投资、建设文旅实体项目,实现传统文化资源与工商资本的对接。例如,美心集团和伟光汇通对蔺市古镇和北山风景区的文旅资源开发,打造美心红酒小镇和爻里文化小镇,其投资规模均在百亿元以上。

四、资源共享、文旅产业边界扩展及清晰化

(一)文旅产业融合下的资源共享

文旅产业融合是一种产业发展趋势,一般认为,资源、技术、功能和界域等4个要素决定产业融合的深度。资源融合则是文旅产业融合的基础与核心,就如数字技术对于电信、广播电视与出版产业的融合那样重要。随着泛旅游时代的到来,“全员、全时、全行业、全要素”旅游不再局限于自然风光、人文风情,其边界已被极力扩大,“凡是能够直接激发人们的旅游动机,由此产生旅游行为,并能为旅游业所利用,产生一定经济、社会与环境三方面效益的任何地域性吸引因素”[19]。旅游产业竞争日益激烈,资源同质化迫使旅游业扩展资源边界,利用技术手段创造新的旅游吸引物。被誉为“旅游之灵魂”的文化及其衍生形态,成为旅游资源创新的重要领域。文旅资源的品质和易用性在一定程度上决定了文旅产业竞争力的强弱。当旅游资源丰富而文化内涵不足,或文化资源丰富而旅游资源缺乏时,则需要共享产业资源,以创造出新的资源,推动产业的发展。事实上,文化创意通过旅游得以展现,而旅游则让文化传播更为深远。

涪陵丰富的自然资源、人文资源以及多种公共资源,都可以与旅游进行融合共享,成为文旅产业发展的重要内容。例如,可以将枳巴文化嵌入武陵山大裂谷游览线路中,在云梦溪、古乐坊和情人谷等景点进行驻场表演,在旅游旺季时,巴人古乐、山歌和巴人婚嫁民俗表演每天可达21场次。挖掘整理陈万宝庄园、施家祠堂、周煌故里、邱寿安故居、李蔚如旧居等文物古迹,将其作为文旅产业的重要载体,进行“非遗+文物+红色文化遗产+旅游”的产业开发。以太极集团、美心集团、辣妹子集团、伟光汇通、方特集团的投资或创意技术,助力涪陵开发全域旅游,推进1898榨菜文化小镇、涪州古城、武陵山度假区、乌江画廊大溪河、雪峰山度假区、爻里文化小镇和方特“熊出没”文化主题公园等重大文旅游项目的发展。随着文旅融合发展深度与广度的增加,城乡公共文体设施和一些大中小型企业提供的专业配套设备,如艺术中心、博物馆、图书馆、文化馆、大剧院、城市公园、城市商圈等设施,都将有助于创造一种深厚的创新氛围和消费氛围,从而成为以信息化平台为内核的文旅创意产业发展所必不可少的内容。

但是,总的来说,涪陵文旅融合发展还处于初级阶段,对于资源的利用仍停留在浅表层面,还未能形成具有明显文旅IP性质的产业形态。例如,武陵山大裂谷“英雄武陵·王者归来”仪式巡演的形式简单且内涵不足;文创产品以白鹤梁题刻拓片、印章、织锦和大木花谷花木染丝巾、邮票及武陵山大裂谷吉祥物“武陵猴”与折扇为主,类型少且工艺精细度不高;“生态人文之旅”“红酒小镇之旅”“浪漫花乡之旅”以及“巴渝原乡之旅”等虽有不少创意亮点,但其产业仍没有脱离传统旅游形态。

(二)文旅产业边界扩展

产业融合理论认为,在技术成熟、政策管制消失等条件下,产业边界模糊化,进而实现产业融合。数字技术使电影胶片、磁带、书籍和图册都可以转换为数字格式,网络传播促成了电信、广播电视与出版产业的融合。但产业边界模糊化只存在于“产品的存在形态和使用方式方面”,在“产品的经济用途”和“产品主要原材料”等方面并未引起产业边界的模糊[20]。产业融合所导致的产业边界模糊是相对的、局部的。文化产业、旅游产业同属于第三产业,在需求结构上有着相似或重叠之处,但又有明显的区分。文化产业除了包括文化旅游外,还包括新闻、出版和广播电视等。旅游产业则包括旅游出行、旅游住宿、旅游餐饮、旅游游览、旅游购物、旅游娱乐以及旅游综合服务等。

文旅产业融合必须在解决资源、技术、功能和界域等方面的现实问题后,才能真正实现融合。在泛旅游时代,游客、旅游资源和旅游活动泛化,旅游产业呈现综合化发展趋势,从而使旅游产业链得以延伸,旅游产业边界得以扩张。文化与旅游产业链的延伸与产业边界的扩张,使得原本关系亲密的两个产业拥有更大的融合空间,但从产业产品、企业以及工艺过程角度来看,两者的边界与区隔依然明显。旅游产业以景区景点建设、旅游游览服务产品供给为主,文化产业则以艺术品销售、文艺演出供给为主,在产品供给、交易空间以及消费模式等方面存在较大差异。两者的融合则以文化资源作为连接点,两产业链的不断延伸推动了产业边界的拓展。因此,文化与旅游产业融合发展并不意味着文旅产业边界的模糊与消融,而是在文旅产业间形成重叠层。

涪陵文化产业发展需要与市场接轨,以优秀文化作品作为旅游开发的重要资源,通过文化旅游的创意改造、包装,与旅游景区、景点融合。但是,目前涪陵文化与旅游产业的边界扩展仍不明显。如涪陵武陵山旅游度假区以武陵山镇和大木乡辖区为主体,区内包括武陵山大裂谷、武陵山国家森林公园、武陵山大木花谷、武陵山金山寺和武陵山角邦寨等5个景区,以及武陵山镇和大木乡2个场镇,面积约213 km2。旅游度假区定位为“具有浓郁特色的巴国故都游览胜地”,是体现涪陵旅游“山城、两江、人文、乡土、产业”特色的重要文旅工程。尽管武陵山大裂谷于2018年入选首届重庆市文化旅游新地标40强,但文化旅游项目的经济收益和社会收益均没有鲜明地显现,其产业仍以门票、交通、住宿、餐饮为主要收益来源。

(三)文旅产业边界的清晰化

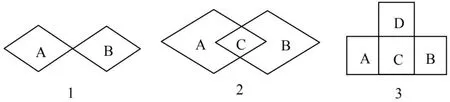

初级阶段的文旅产业融合不取决于技术前提,而在于文化与旅游产业的“关联性因素”,比如资源、市场和部分产品,这个阶段的融合属于斯蒂格利茨(Joseph Stieglitz)提出的具有不同技术替代性或互补性的产品相互融合的类型[21]。从实践上看,产业融合的发生必须首先满足市场需求关联、产业聚集两个前提。文旅融合取决于文化与旅游产业的互补性,即文化利于旅游向特色化、品质化、效益化方向发展,旅游则可以扩大文化吸引力、竞争力和影响力。从发展过程看,文旅融合必须经历3个具体的动态过程,该过程如图1所示。在第1阶段,文化产业A与旅游产业B按照各自行业规则独立发展;在第2阶段,文化产业A与旅游产业B在共享资源和市场的过程中不断扩大各自的产业边界,在以文化为消费对象的文化旅游环节中重叠,产生文化旅游产业C;在第3阶段,随着产业向纵深发展,以及创意技术的成熟与强化,从文化旅游产业C中孕育出新的产业形态,即创意产业D。

图1 文旅产业融合发展过程示意图

文旅产业边界的清晰化在另一方面源于企业多角化经营战略。多角化经营战略是企业发展多品种或多种经营的长期策略,主要表现在两个方面:一是企业通过建新厂或兼并其他企业扩大原有产品生产规模;二是沿产业链向前或向后扩张以扩大规模。企业多角化经营推动了跨行业生产经营多种多样的产品或业务,在客观上促进了产业融合。涪陵以工业立区,域内培育和产生了诸如太极集团、乌江榨菜集团等大型企业,进入2000年以后,这些企业致力于“集成型多样化”的发展模式探索,其经营领域由单一产品逐渐向多元领域扩张。从其产品的经济用途看,多产品经营条件下的产业边界仍然十分清晰。例如,太极集团经营以制药为主导产品,同时经营保健品、食品、康养产品与旅游;武陵山国家森林公园主打的是休闲康养及国际会议中心。企业集成化发展虽然在内部解决了资源、资金与人才的配置,高效地推进了专门产业的单线发展,但又造成企业的各自为战,企业各自掌握的文旅资源很难在企业间畅通配置,从而形成了产业壁垒。

五、结论

本文以涪陵文化旅游产业发展为例,讨论了文旅产业的资源共享和产业边界扩大及其清晰化过程,意在对当前文旅产业融合发展的现状提出新的认识。涪陵地处我国长江三峡生态脆弱地区,环境保护与经济发展的矛盾迫使涪陵经济社会发展必然选择一条生态优先、绿色发展的道路。文化产业、旅游产业以及文旅融合而成的文化创意产业以其较高附加值、污染排放少、资源消耗低等特点,契合涪陵经济发展与生态环境保护的内在需求。但是,涪陵文旅产业发展明显滞后于其他产业。从涪陵案例看,在资源丰富、经济底蕴深厚的现象背后,文旅资源管理与利用存在着明显的边界与区隔,文化与旅游产业的发展仍按传统模式缓慢发展,产业融合存在着巨大壁垒。

研究发现,文旅资源的关联性和紧密性才是文旅融合发展的基础,现代化技术和其他通用技术的进步并不是引发文旅产业融合的核心。事实上,涪陵文旅融合也非“条块式”的拼装,而是基于产业重叠部分的“线性”或“渗透式”的衔接。文化和旅游都在各自的法律、法规、政策和管制规则框架内独立发展,虽然文旅“应该融合”在一定层面达成共识,但体制机制改革仍停留在“浅尝试”阶段。在实际操作中,行政垄断、部门分割、产业边界等各因素都制约着文旅融合发展。因此,高质量发展文旅产业,必须重构资源管理与开发秩序,理顺文旅产业集群关系。一是破解体制壁垒,淡化文化与旅游资源的产业归属。以市场需求和文化产权为基础,发挥市场配置资源的作用,以此推动文旅产业的自我重组与创新。二是明确知识产权,建立有效的企业制度。按传统模式进行文旅资源分层与再组织,无法满足高级形态的文旅产业融合需求,必须参照文旅产业融合发展进程,不断调整文旅资源管理与利用策略,保证其开发利用的有效性。三是理顺文旅产业集群关系,筑实文化、旅游及其融合产业体系。构建文旅产业发展载体平台,做强做精旅游景区和文化创意产品体系,强化产业规划整合,形成文化旅游产业群集态势,加强文旅城、文旅农、文旅商等模式落地的研究、规划与实施,构成旅游区、旅游线路、旅游节会、特色旅游城镇(街区)、文化主题公园、文旅演艺、特色文旅商品等文旅产品体系。完善文化与旅游产品链接与互通,以旅游景区、旅游节庆为载体,为文化产品提供更加广阔和生动的舞台,从而提高旅游景区的艺术性、创意感与体验性。