血浆D-二聚体、血清肌红蛋白及超敏肌钙蛋白T检测在急性心肌梗死PCI中的应用

2019-03-22洪庆超

黄 鹏 洪庆超 吴 媚

(广西钦州市第一人民医院 1检验科,2 心血管内科,钦州市 535000)

急性心肌梗死(acute myocardial infarction,AMI)在21世纪以前常见于欧美国家,2000年时美国35~84岁人群AMI发病率在男性中达到7.1%,在女性中达到2.2%,美国每年约有150万人死于AMI[1]。21世纪以来,我国的AMI发病率也在不断增长,截至2015年我国40岁以上男性发病率已超过5%,女性发病率超过1.5%,发病率低于美国,但由于我国人口基数大、医疗条件相对较差,急救体系在大部分地区尚不完善,我国近年来每年因AMI死亡的人数超过300万[2]。心脏泵血为全身器官组织提供营养物质与氧气。对于AMI,时间就是生命,越早确诊,越早治疗,患者的预后越好。时间太久,脑组织会因缺血缺氧而损伤,造成不可逆的并发症甚至死亡[3]。血中心肌坏死的标志物检测对于AMI影响的研究在发达国家已广泛开展,我院对D-Dimer、Mb、hs-TnT进行检测,探讨其在AMI经皮冠状动脉介入(percutaneous coronary intervention,PCI)治疗中的作用与检测价值。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2016年1月至2018年6月于我院就诊的AMI行PCI术治疗的患者55例作为研究组,其中男37例,女18例,年龄38~72(56.4±6.3)岁。另在我院招募55例健康成年志愿者为对照组,其中男35例,女20例,年龄40~70(55.7±5.8)岁。两组性别、年龄等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入、排除标准 研究组纳入标准:(1)符合急性心肌梗死的诊断标准(持续胸痛>30 min,服用硝酸甘油类药物无缓解);心电图胸导联ST段有相邻两个以上上抬幅度超过0.3 mV和/或肢体导联上抬幅度超过0.1 mV,动态演变,提示急性心肌梗死;血清心肌坏死标记物动态变化。以上3项中符合2项即可确诊。(2)患者或家属同意行PCI手术。(3)患者及家属知情并同意本研究。对照组纳入标准:(1)既往体健,无基础疾病;(2)年龄在40~70岁之间;(3)心电图正常,肌红蛋白、肌酸激酶同工酶等指标均正常。两组排除标准:(1)有先天性心脏疾病;(2)妊娠及哺乳期女性;(3)患有其他可能影响本研究指标的疾病。

1.3 方法 采用Judkins法进行冠状动脉造影以确定梗死动脉,于确诊梗死动脉处进行急诊PCI术。围术期处理:(1)给予患者阿司匹林300 mg、氯吡格雷600 mg口服,替罗非班10 mL静脉注射。(2)术前开放静脉通道,若患者有缓慢性心律失常等表现,可临时植入心脏起搏电极对患者心脏进行保护。(3)术中按100 U/kg标准使用肝素预防血栓。(4)术后给予替罗非班3 ml/h持续泵入,连续3 d;低分子肝素(依诺肝素)皮下注射4 100 U/次,2次/d,连续7 d,并口服阿司匹林300 mg/次,1次/d,连续服用3个月。上述治疗3个月后即改为口服阿司匹林100 mg/d、氯吡格雷75 mg/次,2次/d,连续服用1个月;1个月后改为口服氯吡格雷75 mg/次,1次/d。

1.4 观察指标 对于研究组,于患者入院时及PCI术后3 h、6 h、12 h、24 h、48 h、3 d、7 d时点检测D-Dimer、Mb、hs-TnT水平。D-Dimer的检测需抽取患者2.7 mL静脉血放入盛有0.109 mol/L枸橼酸钠的真空采血管内,抗凝比例为1 ∶9,以3 000 r/min离心10 min,获得血浆,用法国思塔高公司STA Evolution全自动血凝仪和STA Liatest D-DI诊断试剂进行检测,方法学为免疫比浊法。Mb和hs-TnT的检测,需抽取静脉血3 mL于无抗凝剂的真空采血管内,以3 000 r/min离心10 min后取血清,采用罗氏Cobasee411电化学发光免疫分析仪进行检测,Mb检测试剂为Elecsys Myoglobin,hs-TnT检测试剂为Troponin T hs,均为电化学发光免疫法。对于对照组,予空腹静脉采血即可,相关操作程序与检测方法同研究组。

1.5 统计学分析 采用SPSS 22.0统计学软件对所得数据进行分析,计量资料采用均数±标准差(x±s)表示,组间比较用t检验;计数资料用百分率(%)表示,组间比较用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 D-Dimer、Mb、hs-TnT水平比较 入院时,研究组D-Dimer、Mb、hs-TnT水平均明显高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者入院时D-Dimer、Mb、 hs-TnT水平比较 (x±s)

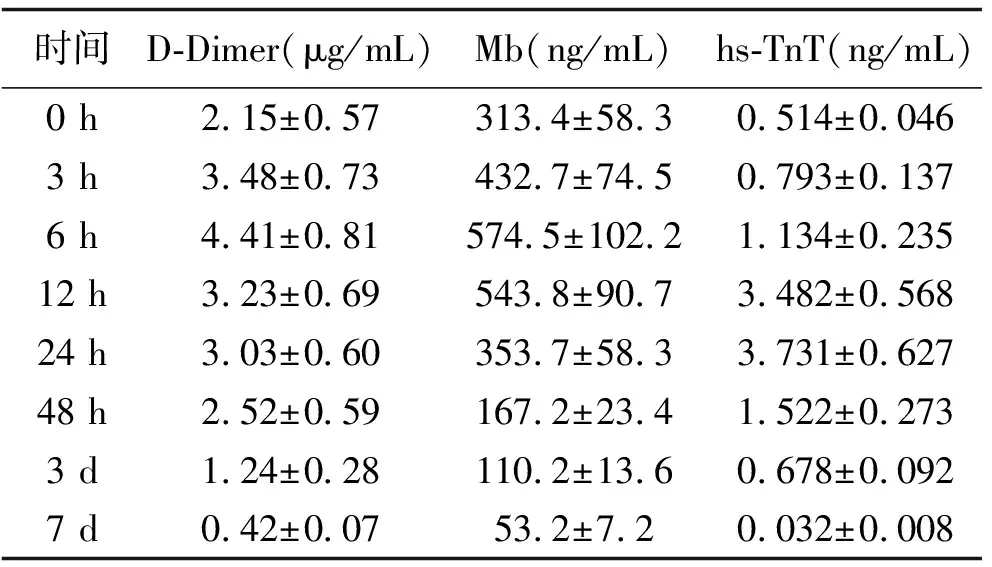

2.2 PCI术后D-Dimer、Mb、hs-TnT水平变化 研究组PCI后即刻的D-Dimer、Mb、hs-TnT水平均高于PCI术前(P<0.05);D-Dimer在PCI结束后第6小时左右达峰值;Mb在第6~12小时达峰值;hs-TnT在第12~24小时达峰值。三项指标在达到峰值后逐渐降低,D-Dimer在PCI术后第3天基本达到对照组水平,Mb、hs-TnT在PCI术后第7天基本达到对照组水平。见表2。

表2 研究组PCI术后D-Dimer、Mb、 hs-TnT水平变化 (x±s)

3 讨 论

AMI是以胸痛、胸闷、出汗、有濒死感为主要症状,以心脏、血压异常改变为主要表现的一种疾病,少数患者无上述症状,而直接表现为休克和心力衰竭[4]。病理上主要表现为冠状动脉的病变和心肌病变,绝大多数AMI患者可见其冠状动脉在粥样硬化的基础上有血栓形成,使管腔闭塞,导致心肌缺血缺氧而发生坏死,但有小部分患者是由冠状动脉痉挛而引起的管腔闭塞,无严重粥样硬化病变[5]。AMI是临床常见的危急重症之一,检测血液中的生化标志物是判断是否有心肌损伤的重要方法。目前国内外均广泛借助心脏血液生化标志物的测定来评价心肌损伤,辅助诊断、治疗甚至推测预后情况,尤其是在AMI患者中[6]。关于心脏血液生化标志物检测指标的研究仍处于不断丰富的阶段,在国内心血管病领域,血液生化标志物中D-Dimer、Mb、hs-TnT是AMI的研究热点[7]。

本研究发现AMI患者在入院时D-Dimer、Mb、hs-TnT水平均显著高于对照组(P<0.05)。因此当有患者以胸痛、胸闷等AMI主要症状为表现入院时可急查血液生化指标,可根据指标数据及早作为诊断依据。AMI确诊后,符合PCI适应证者行PCI,术后即刻检测血液生化标志物,发现患者D-Dimer、Mb、hs-TnT仍处于高水平,并显著高于入院时(P<0.05)。持续监测发现,D-Dimer在PCI术后6 h达到峰值,然后逐渐降低,7 d时降至最低水平,此时患者临床表现已较为稳定;Mb在术后12 h达到峰值,然后降低;hs-TnT水平在12~24 h达到最高,然后降低。本研究检测的三个指标均在达到峰值后随着时间的增长不断降低。可见PCI术确实可改善患者生化指标,使其趋于正常,故对于随疾病的加重、减轻而改变的指标应重点研究,以“逆向思维”的方式探讨疾病发生的病因病机,寻求更好的治疗方法,甚至能够早期预防。

D-Dimer是纤维蛋白单体与活化因子发生交联后的化合物被纤溶酶水解的产物,D-Dimer水平高表示血液处于高凝状态且纤溶蛋白亢进[8]。在心血管疾病中,D-Dimer主要用于判断溶栓效果。本研究结果表明,PCI术前研究组D-Dimer显著高于对照组,提示AMI患者血液处于高凝状态且纤溶蛋白亢进,进而可以推断患者血管内已形成血栓,应尽早溶栓或行PCI。若进行溶栓,6 h后发现D-Dimer水平并未降低,则可考虑溶栓不成功,应尽早行PCI。PCI术后,患者D-Dimer水平仍处于增长阶段,并在术后6 h达到峰值,可能是由于在PCI术前的溶栓治疗导致血栓溶解速度增加,血栓溶解产生的纤维蛋白单体是D-Dimer的原料,因此使D-Dimer继续上升。从PCI术后2 h开始,D-Dimer逐渐降低,一方面说明治疗成功,另一方面也受药物代谢和作用时间的影响。故D-Dimer水平可作为检验溶栓治疗与PCI治疗的效果指标。

Mb是一种含亚铁血红素的蛋白质,分子量较小,主要存在于心肌和骨骼肌的横纹肌中。由于Mb具有分子量小的特点,因此其在心肌梗死后可迅速由梗死的心肌细胞释放,并扩散入血,故Mb对于判断心肌梗死具有非常高的敏感性。Mb在AMI患者发病6~12 h中检出的阳性率超过95%,在正常人中阴性预测值达100%。但有研究表示,AMI发病48 h后,Mb可能呈阴性,对于发病时间超过48 h者应查hs-TnT[9]。本研究中,PCI术前研究组Mb水平显著高于对照组,Mb水平在PCI术后12 h达到峰值,48 h后趋于正常,一方面表明治疗有效,另一方面由于Mb的动态变化与其在未干预情况下释放入血后在血中的维持时间相近,可作为早期判断急性心肌梗死的指标。但由于Mb在心肌病和骨骼肌损伤的情况下也可升高,故应排除患者在48 h内有心肌病发病或有肌肉拉伤等情况。

在心血管学方面,学者们普遍认为血清hs-TnT是判断心肌是否损伤的最精确的生化指标。hs-TnT与c-Tnl、cTnC共同组成心肌肌钙蛋白,hs-TnT主要起调节心肌收缩与舒张功能的作用。hs-TnT正常情况下在体内的含量极低,但当心肌损伤时,即使损伤非常微小,也会引起hs-TnT 水平升高。罗氏公司生产的Cobasee411电化学发光免疫分析仪检测hs-TnT 时使用lgGC1 区域检测抗体基因,取代了鼠单克隆抗体FAB片段的连续C1区域,从而降低了嗜异性抗体的干扰,进一步增加了精确度。本研究中,研究组入院时hs-TnT水平显著高于对照组,并且hs-TnT在PCI后24 h后方达到峰值,表明hs-TnT可作为急性心肌梗死的辅助诊断。

一般情况下,单一的血液生化标志物在检测心血管疾病中往往不能达到灵敏度与特异性兼具的效果,因此临床常采用多指标共同检测,综合判断的方法。本研究涉及D-Dimer、Mb与hs-TnT三个指标,此三个指标在急性心肌梗死的检测中,D-Dimer和Mb特异性较差,但具有较高的灵敏度;hs-TnT具有较高的特异性,但敏感性也不够高。因此,可将此三种标志物联合检测,不仅有助于急性心肌梗死的及早确诊,还可推测治疗效果与预后情况。

总之,D-Dimer、Mb与hs-TnT在急性心肌梗死PCI术中具有重要作用,三者联合检测可作为患者是否应行PCI治疗的指标之一,还可辅助观察PCI是否成功,判断预后。