不同定位方法对单束前交叉韧带重建术中股骨隧道的影响

2019-03-22宋恩鸿邹国耀刘瑞端李靳杨

宋恩鸿 邹国耀 刘瑞端 李靳杨

(桂林医学院附属医院脊柱骨病外科,广西桂林市 541001)

前交叉韧带(anterior cruciate ligament,ACL)损伤后常因关节稳定性下降而继发关节退变,通过关节镜下重建ACL是治疗的主要方式。对于固定方式、韧带来源、康复方式等仍存在一定争议[1],但目前的研究共识认为股骨隧道的位置对术后重建韧带的运动轨迹及关节功能有巨大的影响[2-3]。建立正确的股骨隧道是手术成功的关键,通过胫骨建立股骨隧道(the single-incision transtibial technique,TT技术)和经前内侧建立股骨隧道(technique through the anteromedial portal,AM技术)是临床常用的两种定位技术。本研究收集了采用TT技术和AM技术行ACL重建术的病例资料,通过股骨隧道长度、角度及股骨止点的相对位置来评估两种定位技术对股骨隧道的影响,从而为临床治疗提供一定的依据。现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 收集我科自2012年9月至2015年9月采用自体腘绳肌行单束ACL重建的患者80例为观察对象,按随机数字表法分为TT组和AM组,每组40例。其中TT组男16例,女24例,年龄18~57(36.88±10.59)岁;左膝18例,右膝22例;致伤原因:运动伤18例,车祸伤5例,其他外伤17例。AM组男17例,女23例,年龄16~58(38.37±10.76)岁;左膝12例,右膝28例;致伤原因:运动伤20例,车祸伤8例,其他外伤12例。排除合并胫骨止点撕脱骨折、内外侧副韧带断裂患者。术前均经MRI明确ACL断裂。两组性别、年龄、患肢及致伤原因等资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究中患者均签署手术知情同意书及参与此项临床研究的协议书。

1.2 手术方法 两组患者均由同一组医生完成手术,麻醉方式为腰硬联合麻醉,关节镜采用Smith & Nephew系统,肌腱均取自体腘绳肌,股骨及胫骨端分别使用End-button及挤压螺钉固定。(1)TT组:常规方法建立胫骨隧道后,自胫骨隧道置入股骨定位器,定位于股骨外髁内壁 ACL残端足迹并建立股骨隧道。(2)AM组:直接经前内侧入路置入股骨定位器,定位于股骨外髁内壁ACL残端足迹并建立股骨隧道,其余手术步骤及方法均与TT组一致。术后常规复查膝关节正侧位片。

1.3 评价指标 记录两组术中股骨隧道长度;于术后膝关节正侧位片上测量冠状位(图1)及矢状位(图2)上关节线与移植肌腱的夹角(股骨隧道角度);股骨隧道位置(图3):Blumensaat线即股骨髁间窝顶线,A、B分别为股骨外、内髁前缘与Blumensaat线交点,C为移植物股骨止点,AC/AB×100%[4]即股骨止点在Blumensaat 线所处的相对位置。数据测量由不参与手术的两位医师共同测量,并取平均值。

图1 术后冠状位角度

图2 术后矢状位角度

图3 股骨隧道角度

1.4 统计学分析 采用SPSS 16.0统计学软件进行数据分析,计量资料以均数±标准差(x±s)表示,两组间比较采用t检验;检验水准α值取双侧0.05。

2 结 果

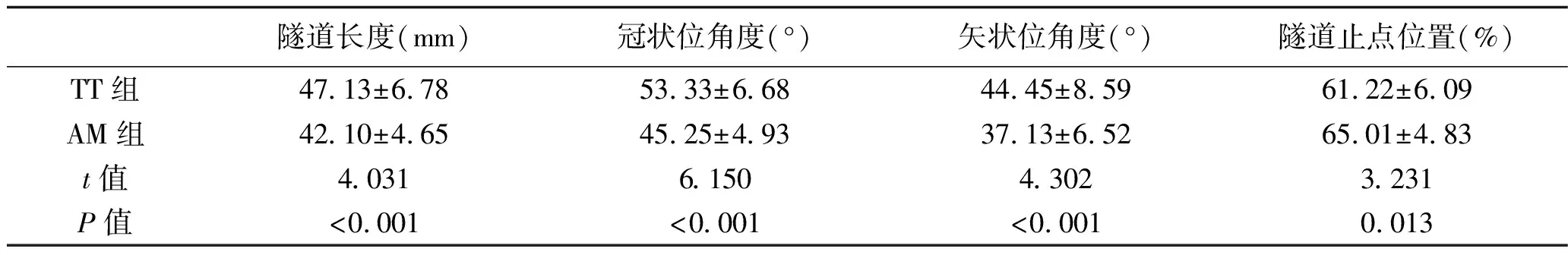

术后AM组患者股骨隧道长度短于TT组,冠状位角度、矢状位角度小于TT组,隧道止点位置比TT组更偏后,两组间比较,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 术后两组患者隧道长度、角度、位置的比较 (x±s)

3 讨 论

不理想的股骨隧道位置是ACL重建手术失败的主要原因。重建时要尽量实现韧带的等长重建,也就是重建后的韧带在膝关节屈伸活动中胫骨、股骨止点之间距离保持等长[5]。其中关键是股骨隧道的定位接近解剖足迹,一般认为单束重建时股骨止点位置于左膝14点、右膝10点[6-7]时能更大程度的接近解剖足迹,实现韧带的等长重建。TT技术和AM技术是临床最为常用的定位方式,TT技术在大量临床研究中通过长时间随访后的临床疗效已得到共识[8],但缺点是股骨隧道受到胫骨隧道位置的影响。采用AM技术的优势是股骨隧道的定位相对方便,不受胫骨隧道的影响,但缺点是可能需要附加切口和后壁破裂的风险[9-10]。

在TT技术中,由于受胫骨隧道的影响,要精准定位于股骨止点(左膝14点、右膝10点),理论上往往需要更长的、角度更为垂直的股骨隧道[11]。Macdonald等[12]研究发现TT组术后在冠状位上股骨隧道的角度为58°,而AM组仅为43°,但二者在临床随访的关节功能评分中却无明显差异。另一研究同样证实AM技术制备的股骨隧道无论是在矢状位还是冠状位上角度均更小[13],且TT组股骨隧道明显长于AM组,并认为由于AM组的股骨隧道更短,此角度下能降低“雨刮效应”和“蹦极效应”发生率。本研究结论和上述研究一致,相比于TT组,AM组股骨隧道更短,冠状位、矢状位角度更小(P<0.05)。另一方面,评价股骨隧道的位置通常以Blumensaat线作为参考[14-15],我们以这条在X线中容易辨认的高密度线作为判断ACL重建时等长点的位置。经典的Harner四分法认为等长点位于Blumensaat线的后1/4处[16-17],也可以通过Khalfayan等[4]的方法测量股骨隧道中心相对于Blumensaat线长度的比例,通常理想的位置在后25%处,股骨止点最佳位置大致位于Blumensaat线距股骨外侧髁前缘交点的65%~69%之间,而小于60%则可能临床效果欠佳[15,18]。Kim等[19]通过对82例行ACL单束重建术患者的术后CT测量后发现,相比于TT技术,AM技术制备的隧道,股骨止点相对于Blumensaat线更加的偏后。本研究中,两组患者在股骨止点在矢状位上的相对位置分别为(61.22±6.09)%和(65.01±4.83)%,均大于60%,但AM组的位置更加偏后,这一结果和上述研究结论一致。

综上所述,AM技术制备的股骨隧道更短,角度更小,且由于不受胫骨隧道的影响,能更接近ACL解剖足迹,实现韧带的等长重建。但二者的临床效果是否有差异,还有待于进一步的临床随访。