益肾逐瘀助复汤对脑梗死后遗症期影响研究

2019-03-12梅琳琳

梅琳琳

(沈阳松辽中医院内科,辽宁 沈阳 110021)

脑梗死后遗症期可能发生运动功能障碍合并肢体痉挛,这是造成我国患者生活质量降低的重要原因[1]。患者后遗症期常出现瘫痪肢体肌张力升高诱发的肢体痉挛,运动模式及功能恢复均受影响[2]。相关研究表明,超过60%脑梗死后遗症期患者会发生肌肉痉挛[3]。促进脑功能重塑,抑制痉挛,促进运动功能恢复是本病康复的关键。中医药在缓解痉挛、改善生存质量方面疗效是值得肯定的,因此本文就益肾逐瘀助复汤辅助治疗对脑梗死后遗症期患者肢体痉挛及神经功能修复的影响进行研究,现报道如下。

1 资料和方法

1.1 一般资料 选取2015年8月—2016年12月在我院内科收治脑梗死后遗症期肢体痉挛患者90例,采用随机编码表将入选者分成试验组及对照组,各45例。试验组男27例,女18例;年龄 43~79岁,平均65.12岁。观察组男26例,女19例;年龄42~78岁,平均64.82岁。试验组和对照组一般资料相比不存在差异 (P>0.05)。

1.2 纳入标准 参考《各类脑血管疾病诊断要点》[4]中脑梗死诊断标准,实验室检测或头颅计算机断层扫描/核磁共振(CT/MRI)等确诊为单侧或双侧大脑半球区域梗死病灶,发病时间超过6个月处于后遗症期,生命体征较为稳定,合并一侧肢体偏瘫;上、下肢Brunnstrom分期为Ⅲ~Ⅳ期;分别按照知情同意、医学伦理及人员培训等标准操作执行。

1.3 排除标准 由于其他疾病诱发的肢体运动障碍;合并恶性肿瘤者;存在认知障碍或精神疾病,无法正常交流、配合治疗;依从性差,不能按规定服药者,资料不全者。

1.4 治疗方法 2组均予以有针对性的对症治疗,具体包括降压、降糖及降脂药等;服用拜阿斯匹林肠溶片100 mg每次,日1次以抗血小板聚集。对照组患者实施康复训练[5],护理人员帮助良肢摆放,并定时予以体位变动,根据患者个人情况予以关节活动度训练、Bobath技术及Rood技术等,应用反射性抑制模式和感觉刺激对抗紧张痉挛的肌肉活动;予以平衡训练及转移训练;实施作业治疗以改善活动能力,每日1次,每次60 min,每周治疗6次为1个疗程,试验组在对照组的基础上予以益肾逐瘀助复汤辅助治疗,组方:黄芪30 g,生地黄20 g,当归15 g,川芎15 g,生白术12 g,丹参12 g,葛根12 g,地龙 12 g,清半夏 12 g,天麻 12 g,酸枣仁 10 g,水煎煮取汁200 mL分早晚2次温服,日1剂,1周为1个疗程,共治疗4周。

1.5 观察指标

1.5.1 运动功能及活动能力 根据 Fugl-Meyer量表(FMA)对肢体运动功能进行评定,观察并记录上、下肢运动分数,共100分;根据改良Barthel指数(MBI)对日常生活活动能力进行评价。

1.5.2 痉挛评分方法 改良Ashworth量表评价上肢痉挛评分,分为 0、1、1+、2、3、4级,分别为 0~5分,其中0级肌张力无升高,被动活动患肢于完全不存在阻力,评定分数为0分;随着等级升高肌张力升高逐渐明显,患肢阻力逐渐增加,4级为肌张力明显升高,患肢僵硬、阻力较大,被动活动非常困难,评定5分。

采用CSI量表进行下肢痉挛评分,对痉挛程度改善情况进行比较,具体包括腱反射(0分为不存在反射;1分为反射减弱;2分为反射基本正常;3分为反射较为活跃;4分为反射亢进)、肌张力(0分为无阻力,患者处于软瘫状态;2分为阻力降低,患者肢体肌张力较低;4分为正常阻力;6分为阻力轻到中度增加;8分为阻力重度增加)、阵挛(1分为不存在阵挛;2分为阵挛次数1~2次;3分为阵挛次数超过2次;4分为阵挛持续时间>30 s)[6]。

1.5.3 神经功能修复情况 治疗前后,采用临床神经功能缺损程度评分(NDS)(共 8项条目,每个条目分数为0~6分,总分0~45分,分数越高提示缺损程度越重)及功能综合评定量表(FCA)运动功能评分(包括认识及运动功能两大部分,6个条目,每个1~6分,最高分为108分,分数越低提示患者功能越差)。

1.6 统计学方法 予以SPSS 19.0行统计学分析,运动功能、活动能力、痉挛评分、NDS评分及 FCA评分等计量资料采用 t检验,均数±标准差表示,P<0.05提示为存在统计学差异。

2 结果

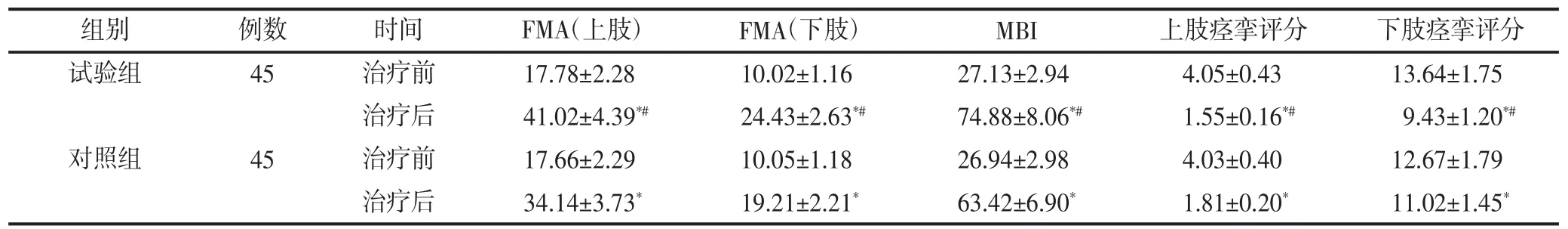

2.1 运动功能、活动能力及痉挛评分比较 治疗后2组患者 FMA(上、下肢)及 MBI评分升高,上、下肢痉挛评分降低(P<0.05);与对照组相比,试验组 FMA(上、下肢)及 MBI评分较高,上、下肢痉挛评分较低(P<0.05),如表1。

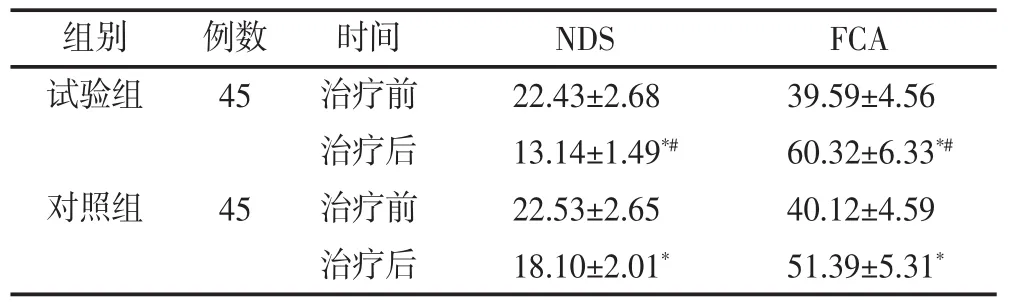

2.2 神经功能修复情况比较 治疗后2组患者NDS降低,FCA升高(P<0.05);与对照组相比,试验组 NDS较低,FCA 较高 (P<0.05),如表2。

表2 2组神经功能修复情况比较 (x±s,分)

3 讨论

我国脑梗死发病率逐年升高且年轻化趋势严重,现代研究显示,我国每年脑梗死后遗症期肢体痉挛患者超过200万人[7],本病常出现于软瘫期后,由于瘫痪侧肌张力增强、存在肢体痉挛至痉挛大部分消退的时期,此阶段患者主动性运动逐渐恢复,但由于联合反应、共同运动以及抗重力肌痉挛,运动功能受到影响,无法随意快速的运动、协调进行,日常生活活动能力受到影响。若治疗不及时和方法选择不当可能由于脑组织血管神经单元受到损失,进而诱发神经元的坏死和凋亡、神经胶质细胞功能异常、血管内皮细胞受损,最终出现神经功能缺损、生活能力降低,甚至致残[8]。因此选择正确的治疗方法以改善神经功能损害、有效抑制肢体痉挛及促进运动功能是现今临床脑梗死后遗症期肢体痉挛的关键问题。祖国医学认为,“脑络”是中风病出现的主要病位,基本病机为瘀血阻络及脑府失养。气血运行不畅,瘀血痹阻脑脉,诱发脑髓损失,必将致使督脉失其所主、功能紊乱,脉气痹阻,总督诸阳功能失司,继而产生全身经脉气血运行失常,肢体存在运动功能障碍[9]。康复学认为后遗症期出现的肢体痉挛治疗主要以降低肌张力、缓解痉挛及打破共同运动的运动模式为主要治疗原则。王清任《医林改错》曾有相关记载:“元气既虚,必不能通达于血管,血虚无气,必停留而瘀”,提示本病以肾虚为本,血瘀络阻为标,治则为益肾佐以活血化瘀通络。因此本实验选择益肾逐瘀助复汤,方中黄芪能够益气健脾;丹参及葛根善活血化瘀;生地黄能补肾滋阴;白术与茯苓能够健脾利湿;当归及川芎能够补血行血活血;地龙通络止痛;天麻及半夏善于燥湿化痰;酸枣仁能养心安神;全方共奏补脾益肾、活血化瘀、化痰通络的功效。研究表明,治疗后与对照组相比,试验组FMA(上、下肢)及MBI评分较高,上、下肢痉挛评分较低,NDS较低,FCA较高。证实益肾逐瘀助复汤辅助治疗有助于改善后遗症期肢体痉挛,提高日常生活活动能力,是治疗脑梗死后肢体痉挛之良剂,与叶静[10]研究结果基本一致。

表1 2组患者运动功能、活动能力及痉挛评分比较 (x±s,分)

综上所述,通过对90例脑梗死后遗症期肢体痉挛患者的运动功能、活动能力、痉挛评分及神经功能修复情况进行研究,证实益肾逐瘀助复汤辅助治疗可改善脑梗死后遗症期患者肢体痉挛的肌张力及肢体运动功能,具有神经修复功能。