氮肥用量及移栽密度对杂交水稻产量及氮肥利用率的影响

2019-03-11万开军金明慧罗卫彬钟艳丽肖荣英

万开军,金明慧,罗卫彬,钟艳丽,肖荣英

(1. 信阳农林学院,河南 信阳 464000;2. 信阳市农村经济信息中心,河南 信阳 464000)

氮素是水稻生长所需的重要元素,不合理施用氮肥一直是限制水稻高产的主要原因之一。过量的氮肥不仅给农民造成经济负担,同时导致氨挥发、反硝化、淋失等一系列氮素损失,由稻田氮素损失而引起的环境污染问题越来越严重。因此,水稻如何合理施用氮肥仍然是亟需解决的问题。移栽密度对水稻产量有重要影响。适宜的栽插密度能使水稻有效地利用光能,充分利用地力,并保证水稻个体的正常发育和群体的协调发展,还使水稻单位面积穗数、粒数和粒质量得到统一,从而获得高产。另外,适宜的移栽密度使水稻能高效吸收土壤氮素以降低环境压力,并且提高氮肥的经济效益。自大生物量的超级杂交稻面世以来,种植密度有由密植向稀植发展的趋势。林玉棋、马国辉等、周江明等系统地研究了氮肥、密度及其互作对水稻产量的影响,并提出了氮肥用量与密度水平的最佳组合。本研究在田间条件下比较了不同移栽密对水稻氮肥响应的差异,评价了不同栽培密度下氮素吸收、利用效率的差异,以期为水稻高效生产提供参考。

1 材料和方法

1.1 试验材料

试验于2015年进行,供试水稻品种为冈优1237。试验田设在信阳市平桥区。试验地土壤为水稻土,质地较黏。0~20 cm耕层土壤pH值为 6.33,有机质为32.09 g/kg,碱解氮为150.68 mg/kg,速效磷为2.88 mg/kg,速效钾为83.51 mg/kg,缓效钾为630.68 mg/kg。

1.2 试验设计与方法

氮肥用量设6个处理:CK(不施肥);N4(纯氮60 kg/hm2);N8(纯氮120 kg/hm2);N12(纯氮180 kg/hm2);N16(纯氮240 kg/hm2);N20(纯氮300 kg/hm2)。

氮肥用量按上述方案,P2O5用量为60 kg/hm2,K2O用量为75 kg/hm2。其中,P2O5全部用作基肥;K2O分2次施入,60%作基肥、40%作穗肥;氮肥分3次施入,60%作基肥、20%作返青(插秧后7~10 d)肥、20%作穗粒肥。

在氮肥用量的基础上设2个移栽密度,移栽密度1为18万株/hm2,移栽密度2为24万株/hm2。

小区面积为30 m2,3次重复,随机区组排列。田间管理同当地大田。

水稻成熟期每小区随机取10株考种,分析水稻秸秆和籽粒中氮、磷、钾养分含量。土壤和植物样品均采用常规分析法。试验数据采用Excel处理、作图,采用DPS统计软件以LSD法进行统计分析。

相关参数计算方法:

氮总吸收量=稻谷产量×稻谷含氮量+稻草产量×稻草含氮量;

100 kg籽粒需氮量=氮总吸收量/稻谷产量×100;

氮素干物质生产效率=干物质积累量/氮总吸收量;氮素稻谷生产效率=稻谷产量/氮总吸收量;氮素收获指数=稻谷氮吸收量/氮总吸收量×100%;氮肥吸收利用率=(施氮区氮总吸收量-无氮区氮总吸收量)/施氮量×100%;

氮肥农学利用率=(施氮区稻谷产量-无氮区稻谷产量)/施氮量;

氮肥生理利用率=(施氮区稻谷产量-无氮区稻谷产量)/(施氮区氮总吸收量-无氮区氮总吸收量。

2 结果与分析

2.1 氮肥用量与移栽密度对杂交水稻产量的影响

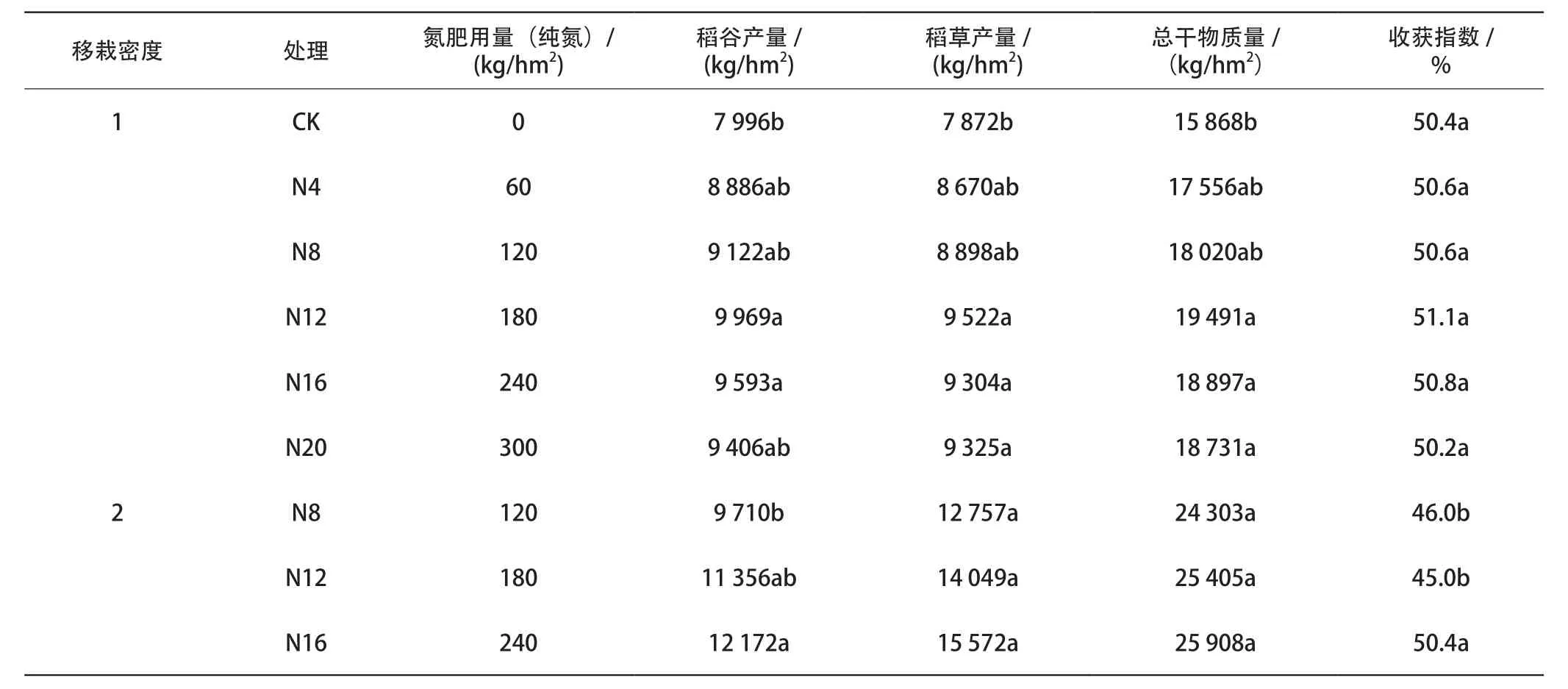

不同处理水稻产量见表1。氮肥用量和移栽密度组合对水稻产量和总干物质量有较大影响。移栽密度24万株/hm2、氮肥用量240 kg/hm2稻谷产量和稻草产量均最高,稻谷产量为12 172 kg/hm2,稻草产量为15 572 kg/hm2。

从施氮水平单因子看,同一施氮水平下,移栽密度2比移栽密度1稻谷产量高588~2 579 kg/hm2,说明在相同氮肥用量情况下,适当提高移栽密度能够提高产量,并且氮肥用量越高,移栽密度越高则产量增加的越多。

从移栽密度单因子看,在同一移栽密度水平下,移栽密度1均以氮肥用量为180 kg/hm2稻谷产量和稻草产量最高,分别为9 969 kg/hm2和9 522 kg/hm2。随着氮肥用量的进一步增加,稻谷产量和稻草产量均降低,表明氮肥用量与稻谷产量呈现抛物线关系,氮肥用量180 kg/hm2是水稻施氮的产量拐点。移栽密度2时,随氮肥用量的增加稻谷产量显著增加,没有出现产量拐点,说明氮肥是影响稻谷产量形成的主导因子。同时说明,在当前农户重施氮肥的习惯下,提高移栽密度很有必要。移栽密度1时,施氮水平单因子的收获指数没有明显变化,移栽密度2时,施氮水平单因子收获指数显著增加,说明提高移栽密度有利于提高稻谷产量和收获指数,从而提高氮肥的有效利用。

表1 不同处理水稻产量性状及收获指数

2.2 氮肥用量和移栽密度与水稻产量和干物质量的交互效应

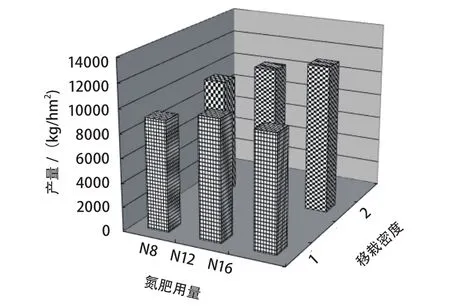

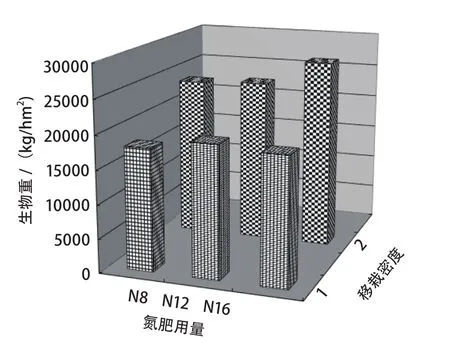

进一步分析氮肥水平和移栽密度的互作对水稻产量和干物质累积的影响发现,在移栽密度1时,均表现为水稻产量和总干物质量随着氮肥用量增加先增后降,在氮肥用量为180 kg/hm2时,水稻产量和总干物质量最高(图1—2)。移栽密度2时,均表现为水稻产量和总干物质量随着氮肥用量的增加而增加。生产中氮肥用量与移栽密度要合理搭配,氮肥用量对产量的影响比移栽密度对产量的影响大,在水稻生产中应首先重视氮肥用量,同时适当提高移栽密度。

图1 氮肥用量和移栽密度与水稻产量的交互效应

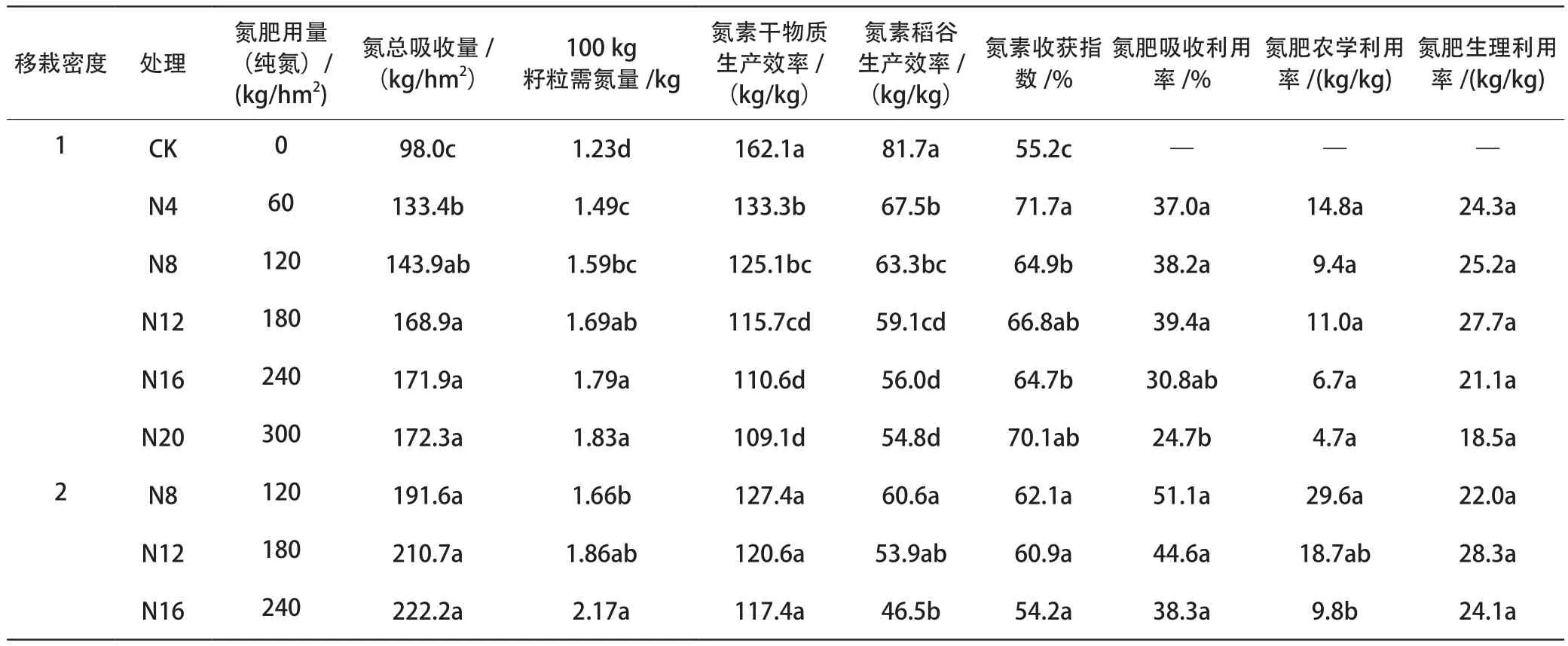

2.3 氮肥用量与移栽密度对水稻氮素吸收利用的影响

由表2可知,在氮肥单因子水平下,同一施氮水平,移栽密度2均比移栽密度1水稻的氮总吸收量和100 kg籽粒需氮量高。在移栽密度单因子水平下,同一移栽密度水平,氮总吸收量和100 kg籽粒需氮量均随施氮量的增加而提高,说明施用氮肥可以显著提高水稻氮总吸收量和100 kg籽粒需氮量;与之相反,施用氮肥显著降低了氮素干物质生产效率、氮素稻谷生产效率以及氮素收获指数。在2个移栽密度中,均为施氮量越高此3项指标值越低。同一施氮水平下移栽密度高的比移栽密度低的氮素稻谷生产效率、氮素收获指数都低一些。以上说明施氮可以促进水稻对氮素的吸收,但多吸收的氮素并没有使籽粒产量同步增加,而是积累在稻草中,因此施氮量增加也导致了氮肥吸收利用率、氮肥农学利用率以及氮肥生理利用率的下降。

图2 氮肥用量和移栽密度与水稻总干物质量的交互效应

表2 不同处理水稻氮素吸收利用情况

氮肥农学利用率反映单位施肥量下作物籽粒产量的增加情况,是农业生产者最关心的经济指标之一。试验表明,氮肥、移栽密度对水稻农学利用率有较大的影响,而互作效应各不相同,随着氮肥用量的增加,2种移栽密度的氮肥农学利用率呈现下降的趋势,均以低氮处理的氮肥农学利用率最高。移栽密度1时低氮处理(纯氮60 kg/hm2)氮肥农学利用率为14.8 kg/kg,高氮处理(纯氮300 kg/hm2)为4.7 kg/kg;移栽密度2时,低氮处理(纯氮120 kg/hm2)氮肥农学利用率为29.6 kg/kg,高氮处理(纯氮240 kg/hm2)为9.8 kg/kg,其明显低于低氮和中氮处理,说明随氮肥用量的增加,单位氮素增产效果降低。

氮肥吸收利用率是作物吸收利用氮肥的主要指标。方差分析表明,氮肥水平、移栽密度及其互作对水稻氮肥吸收利用率有显著影响(表2)。同一施氮水平,移栽密度2的氮肥吸收利用率比移栽密度1氮肥吸收利用率提高5.2%~12.9%,说明提高移栽密度能够提高氮肥吸收利用率。同一移栽密度水平,表现为随氮肥用量增加,利用率降低。表明肥料施用越多损失越多,合理施肥并与移栽密度有机结合能够提高肥料利用率,这与诸多研究结果一致。从整体上看,低氮水平或中氮水平比高氮水平更有利于氮肥吸收利用率的提高。

3 结论与讨论

田间试验结果表明,施氮水平和移栽密度对水稻产量有显著影响,但其互作效应不明显;同一施氮水平时,提高栽培密度,稻谷产量增加,总的氮素积累量增加。由于增加氮素积累部分不能同步转运到经济产量中,氮肥农学利用率、氮肥生理利用率及氮素收获指数呈现下降趋势,说明随氮肥用量的增加,单位氮素增产效果降低。高移栽密度的氮肥利用率比低移栽密度增加5.2%~12.9%。说明提高移栽密度,减少氮肥用量,能明显提高氮肥利用率。以上结果表明,在稳定高产的基础上,水稻生产应尽可能增加移栽密度,提高植株氮素积累量,将施入的无机氮最大化地转化为有机氮,减少氮肥流失,并通过秸秆还田为下茬作物提供丰富的有机氮源,提高氮肥利用率。同时,在资源日益短缺、生产成本渐高及面源污染比较严重的形势下,密植少氮应是值得推广的水稻栽培技术。

氮素施用与移栽密度作为水稻生产的主要栽培技术,其对水稻产量有决定性的影响,不同水稻品种存在耐肥能力差异,氮肥最佳施用量并不相同。而移栽密度也没有统一的最佳施用量,只要合理搭配,均可使水稻高产。这些研究有一个共性,即在一定范围内,产量随着氮肥或移栽密度的增加而提高,增产效果逐渐下降;当氮肥用量或移栽密度越过一定界限后,产量出现下降趋势。亦即,氮肥、移栽密度与水稻产量呈现单峰曲线的关系,在水稻栽培中应给予关注。