基于经典扎根理论的游戏身份构建研究

2019-02-06JhonyChoonYeongNg高丁佳谭清美

Jhony Choon Yeong Ng 高丁佳 谭清美

摘要:基于经典扎根理论的研究结果表明,大学生群体参与网络游戏是出于游戏特征和心理诉求两种动机;受访者需求的满足程度会形成最强大佬、社交中枢、万年咸鱼三种截然不同的游戏身份认同感;玩家在游戏中可能获得的优越感与游戏身份归属,造成游戏玩家间的主观阶级区分;游戏参与者即使在游戏中投入大量时间、金钱,精力,也能保持理性认知,而非游戏沉迷。

关键词:网络游戏;主观阶层;理性自控;经典扎根理论

中图分类号:F49 文献标识码:A文章编号:CN61-1487-(2019)23-0134-07

一、引言

据中国音数协游戏工委(GPC)和伽马数据(CNG)联合发布的《2018年中国游戏产业报告》[1],中国2018年游戏市场的用户规模达到6.26亿人,实际销售收入达2144.4亿元,中国正在进入全民游戏时代。回顾这二十多年的历史,可以说互联网的发展带动了信息经济和网络经济的创新,构建了新型的“网络社会”,创造了一种新的行为模式——网络游戏[2]。自1998年6月《联众游戏世界》的上线,中国网络游戏市场便不断发展[3]。尤其是进入21世纪,随着平面媒体的没落和自媒体的崛起,网络游戏逐渐成为娱乐的新宠[4]。

网络游戏沉迷的问题已引起学术界的关注,研究结果显示,网络游戏对游戏群体影响广泛。它不仅能促进玩家的社会化[5],还可以满足身处社交网络时代玩家的文化需求[6]。然而,网络游戏在使人受益的同时,也可能招致损害[2]。例如,有学者发现,过度参与网络游戏会导致玩家沉迷游戏,进而诱发源于沟通不良的家庭危机[7];有些玩家甚至因为沉迷游戏而变得更暴力,最终走向犯罪的道路[8]。

目前,学者在研究网络游戏问题时,一般将研究重点放在游戏沉迷的导因及其负面影响。在游戏沉迷导因的研究方面,学者主要结合自身研究领域,从不同理论视角剖析游戏沉迷的导因。例如,有学者从心理学的角度出发,认为青少年游戏沉迷的导因是个体为了满足其缺失和成长两种需要所引发的依赖心理[9];从游戏符号学的角度看,有学者从游戏自身形式的符号构成和参与者的符号身份两方面出发[10],认为游戏沉迷是一种符号行为[11]。还有学者从直观行为和花费因素的视角出发,认为花钱买游戏装备、虚拟宠物等行为是不理智的行为,并将游戏花费作为衡量游戏沉迷的重要指标[12]。而在游戏沉迷负面影响的研究方面,学者主要探讨游戏沉迷所带来的健康问题和社会问题。例如,研究结果显示,沉迷游戏会导致玩家在游戏中耗费大量的时间精力,进而对其视力和身体状态造成负面影响[13];而许多网络游戏中的暴力元素也会导致网络游戏沉迷者比一般玩家更暴躁、更具攻击性[14]。

然而通过文献的梳理,发现有关研究主要存在两项问题:一是无法对游戏动机导致游戏沉迷,进而影响个体行为结果的过程做出合理的解释;二是有一些作者在展开研究时,主要从自己的主观视角展开讨论,缺乏相关定性或定量数据的支持。换言之,目前文献缺乏足以阐释游戏动机、游戏行为、游戏沉迷、游戏结果这一过程的影响机理的实证研究。

另外,虽然学术界几乎一边倒地对对网络游戏持批评态度,但通过文献分析,却发现学者们不仅未提出游戏行为如何影响游戏结果的合理解释[15],许多学者甚至连游戏沉迷的界定都存在主观性太强、缺乏公信力、定义不清晰的问题[16],从而导致了部分学者将游戏沉迷与网瘾混淆而谈的问题[14]。换言之,目前文献不仅无法有效确认游戏动机与游戏行为是否真会导致游戏沉迷及其相关的负面结果,甚至缺乏准确界定沉迷玩家范畴的标准。

鉴于此,有必要对游戏群体沉迷游戏这一现象进行深入研究,从实证的角度进行数据分析。本文采用经典扎根理论的方法[17],对大学生游戏群体展开调研,从玩家的视角探讨游戏沉迷的导因及其影响,试图探寻游戏动机、游戏行为、游戏沉迷、游戏结果相互影响的全过程。

二、研究设计的理论基础

(一)参与游戏动机研究概述

游戏动机是指玩家借助游戏这种媒介满足其目的的需求[18]。研究游戏动机的学者主要關注游戏动机的测量、游戏动机与其他心理因素相关性、游戏特征与游戏动机的相关性等现象的探索。

首先,关注游戏动机测量的学者一般会使用问卷调查的方式收集数据,并采用定量分析的方法将各个因素进行成因分析。例如,Yee通过访谈和开放问卷的方式,向3000多名玩家了解他们的游戏动机,并将所获数据归纳成了网络游戏动机量表[19]。随后,国内学者基于中国情境的独有环境因素对该量表进行修订和信效度检验,使其符合中国情境[20]。其次,有部分学者通过问卷调查和定量分析的方式,探索游戏动机与玩家心理因素的相关性。例如,玩家的归属动机、成就动机、享乐动机等游戏动机对其游戏成瘾水平及心理健康的影响[21];或自我价值感、归属感、依存感、自我实现等游戏动机对大学生网络游戏沉迷的影响[22]。近期,也有部分学者尝试使用定性研究的方法,研究玩家的游戏特征和游戏动机的关系。例如,有学者借鉴“推拉理论”[23],利用内部拉力、外部拉力的视角,研究玩家进入游戏的动机[15],借此探讨网络游戏吸引玩家接触并沉浸游戏的原因。

综上所述,无论是采用定量或定性研究的方法,学者一般都只片面地关注某项游戏动机与某项游戏结果的关系,并通过数据的数理或编码分析,对该关系进行简单地描述,缺乏对游戏动机如何导致游戏结果过程的探索。鉴于此,本研究着重关注游戏动机影响游戏行为,进而造成游戏结果的过程。

(二)游戏影响研究概述

网络游戏对玩家影响的研究一般关注的是网络游戏对游戏玩家的人际交往、虚拟消费、心理健康的影响。通过文献的梳理,我们发现以网络影响为主题的文献一般关注的都是网络游戏对游戏群体的负面影响,仿佛只要玩家一旦接触网络游戏,便会坠入沉迷游戏的万丈深渊。

首先,在人际交往方面,学者认为网络的匿名性导致通过线上互动所建立的关系一般都属于肤浅的“弱关系”[24],对强化个体社交网络质量的作用有限[25]。因此,网络的社会交往实际上就是一场陌生人的互动[26]。尽管如微信小程序等网络程序尝试促进个体间的人际交往关系,但这些程序也只能促进好友间的关系,对影响陌生人間的互动的有效性微乎其微[27]。

其次,在虚拟消费方面,学者认为许多玩家会为了在游戏中获得超越现实需求层次的满足感而进行非理性消费[28]。通过研究发现,导致玩家的非理性消费行为的三个主要原因是:逃避残酷的现实世界、寻求社会归属感、增强自我概念和自我效能[29]。

第三,在心理健康方面,有学者认为,网络游戏会导致青少年网络成瘾,进而使他们出现学习倦怠、逃避现实、“情感、人格、思维障碍”、道德和价值观偏差、身心受损等问题[30];而导致青少年沉迷网络的原因则是他们的人格发展存在缺陷、心理素质脆弱、心智发展不成熟、“从众”效应等因素[31]。

尽管学者针对上述问题发表了多篇论文,但许多这类研究报告的作者却并未在完成报告前针对游戏群体展开过实证研究,而是根据其自身的视角进行主观臆断。尽管有些学者尝试在研究过程中收集问卷调查数据,但是他们也存在主观臆断的问题。例如,在问卷调查中引导性地问调查对象是否存在网络成瘾的问题[7],或者是在简单地询问对方的网络使用情况,便武断地断定该使用情况会导致犯罪等社会问题[32]。

综上,有必要针对玩家的网络游戏行为进行调研,探究玩家的游戏行为是否必然会导致网络沉迷,探讨游戏行为对玩家的具体影响及结果的必然性。

三、研究方法

本研究采用经典扎根理论的方法展开调研[33]。扎根理论是指在经验资料的基础上建立理论,研究者在研究开始之前一般没有理论假设,直接从实际观察入手,从原始资料中归纳出经验概括,然后上升到理论。该理论对复杂现象的梳理、探索性研究的开展,或新理论视角的开发具有一定的优势[29][34]。我们采访的目的是了解游戏群体的游戏动机、游戏过程和游戏结果;我们试图从玩家视角进行解读,建立一套从玩家的认知层面界定游戏沉迷的理论,并找出网络游戏带来的确切影响。

据统计,大学生群体是代表性的网络游戏群体[35],因此,本文使用理论抽样结合滚雪球抽样的方法[36],从大学生群体中抽样。我们采取半结构式访谈的方式收集了大量定性访谈数据,每次访谈时长为30—60分钟。在每次的访谈结束后,我们及时对采访内容进行整理,并进行编码。刚开始数据收集时,我们将访谈者的生活特征、游戏动机、游戏过程、游戏结果作为访谈的提纲,采用如下的指导性问题:“在生活中有没有什么焦虑”“游戏有什么吸引你的地方”“玩游戏目的是什么”“是否有游戏好友”“你觉得游戏和现实存在对比吗”“在游戏中是否获得成就感”“游戏对你的生活造成了什么影响”。在这个阶段,我们使用开放式编码的方法分析数据。根据从数据中所观察到的主题性趋势,得出“竞技性”“打发时间”“沟通交流”“开黑”“磨合”“团队配合”“氪金”“自律”等一级编码。

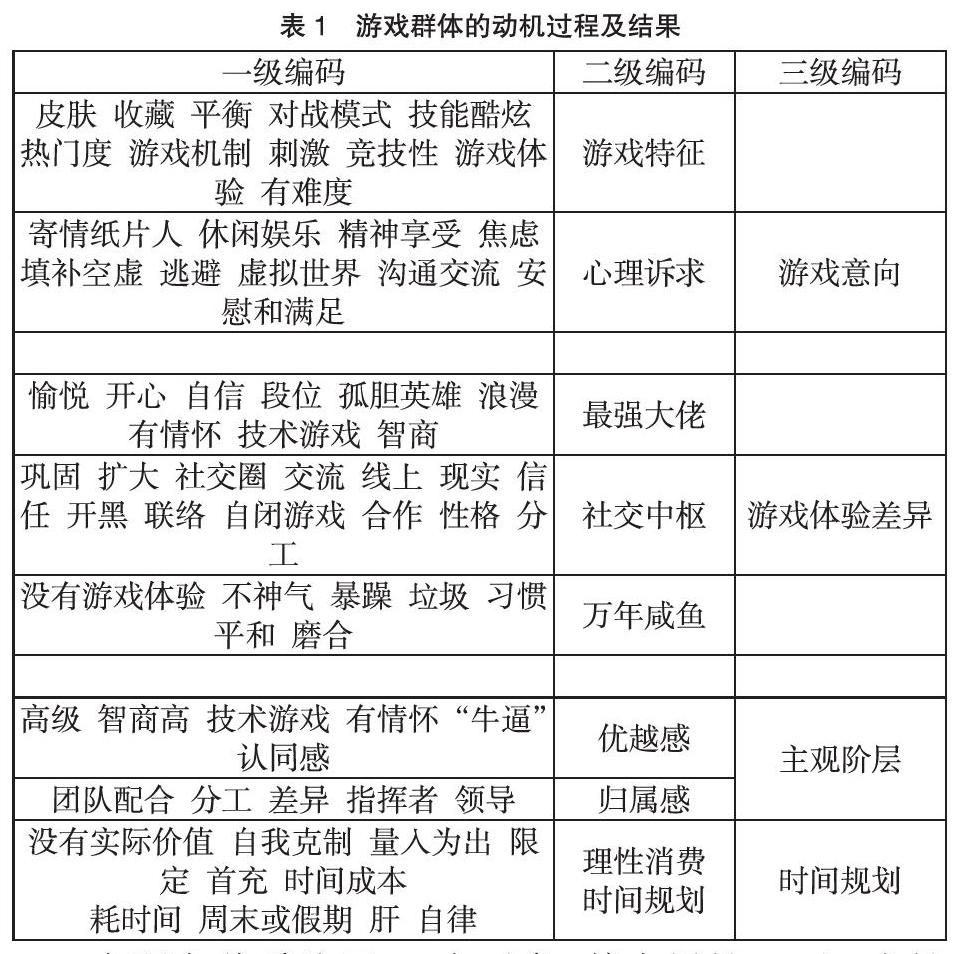

通过比较不同受访者的数据进行深入分析,我们发现这些数据内容聚焦于游戏体验及逃避结果等主题范畴。基于此,我们转向使用选择性编码,并利用这些新出现的主题范畴来指导后续的理论抽样过程[36]。通过整合分析,我们得出了“游戏特征”“心理诉求”“最强大佬”“社交中枢”“万年咸鱼”“优越感”“归属感”“理性消费”“时间规划”等更高层次的二级编码。为进一步使范畴饱和,我们提出了更加具体的问题[36]:例如,“你觉得现实中有什么做不到的事情游戏中可以做到”“你会把一天的多少时间分配给游戏”“你会在什么情况下选择充值”。在达到“理论饱和点”[17],即不能从受访者提供信息中获取新的数据时,就停止样本的采集,转而使用理论编码的方法,将编码编排得出“游戏意向”“游戏体验差异”“主观阶层”“理性自控”等三级编码[37](编码详细过程见表1)。

本研究共采访了41名对象,其中男性26人、女性15人。接触到的受访者中,2人在访谈过程中拒绝接受进一步采访,39人成功进行采访。他们的年龄分布在18到24岁,平均年龄为19.08岁。他们来自浙江、山西、江苏等多个地区,分别就读于武夷学院、浙江树人学院、浙江农林大学、南京航空航天大学、浙江医药高等专科学校、浙江工商大学等多所学校,来自电气工程、工商管理、机械工程、应用经济学、管理科学与工程、中药学、动力工程及工程热物理、信息与通信工程、哲学、航空宇航科学与技术、地球物理学、交通运输工程、力学、外国语言文学、计算机科学与技术、公共管理等多个专业。

四、研究发现

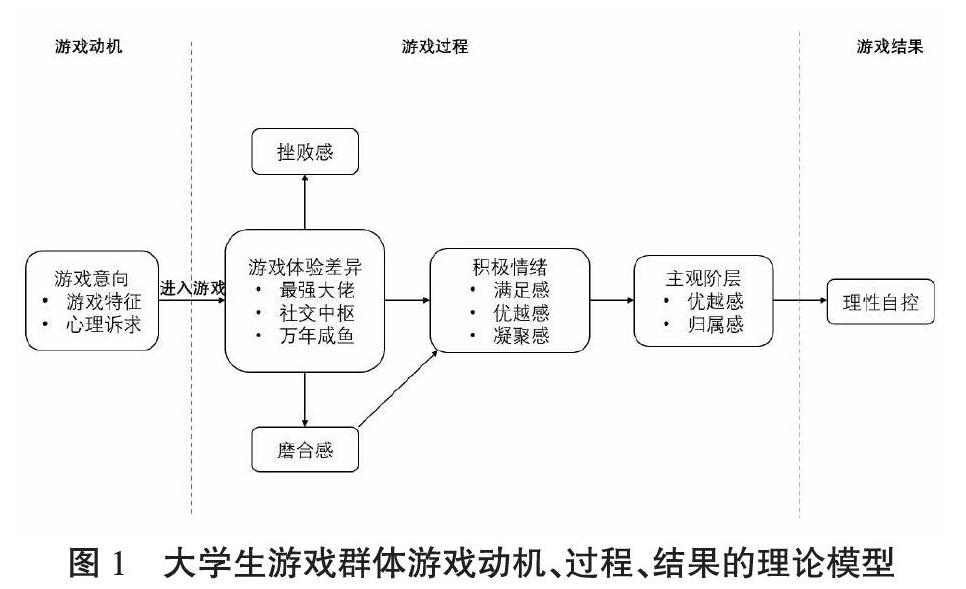

通过演绎出一套阐述玩家动机如何影响游戏行为,以及游戏角色差异如何造成游戏的阶级区分,进而造成玩家借助游戏长期或短期逃避现实的理论(见图1)。下文将从游戏动机、游戏过程、游戏结果三个方面展开讨论。为更好地说明研究发现,下文将引用受访者的部分采访内容。

(一)游戏意向——游戏特征与心理诉求的共同作用

受访者表示,他们一般会为了摆脱无聊、逃避现实、社交心理等需求而被“社交类游戏”“自闭小游戏”等网络游戏的观赏性、可玩性吸引,并开始投入时间和精力。在访谈的过程中,我们发现影响大学生群体玩游戏的两大因素是游戏特征和心理诉求。因此,可以将这些玩家的游戏动机归纳为外在动机和内在动机两种。

1.外在动机:网络游戏的特征

受访者一般将网络游戏归纳为两种。一是“社交类游戏”,二是“自闭小游戏”。这种归纳法并不存在严格的客观指标,而是根据玩家自身的游戏目的和游戏行为界定。当玩家玩游戏的目的是纯粹为了玩游戏,而不使用该网络游戏的交流平台时,或者是该游戏未设置交流平台时,受访者就将游戏称为“自闭小游戏”;当玩家在玩游戏的过程会频繁使用游戏的交流平台时,他们就将其称为“社交类游戏”。由于这种标准的主观性,一个游戏有可能被不同玩家同时定义为“社交类游戏”和“自闭小游戏”。

研究发现,无论是哪种游戏,影响大学生群体游戏动机的三大特征是美术观赏性、收集未知性、竞技技术性。美术观赏性指的是游戏的画风给受访者整体的感觉。引述受访者的话,就是“画风看起来不会太渣”的游戏。然而,美术观赏性只会影响受访者是否愿意关注和下载游戏,并不能保证他们是否会投入精力。尽管由于美术观赏性不达标,受访者可能会“下了不到五分钟就删了”,但玩家也可能将“新手任务”解完就删除画风精致的游戏。

受访者表示,游戏最吸引他们的特征是其可玩性,而可玩性是由游戏的收集未知性和竞技技术性构成的。收集未知性是部分具有收集功能游戏的特色。这类游戏一般会以抽奖的方式随机给予玩家游戏商品,以致有收集爱好的玩家会在这一过程产生心理依赖。他们想要尽快收集全部的商品,却由于游戏的随机性而屡试不中,只能在内心期待的驱使下而继续玩下去,希望可以尽快完成“全图鉴”。而竞技技术性是具有玩家排名功能游戏的特色。游戏厂商一般会利用玩家的“胜负欲”,制造各种项目,让他们为了争夺排名而投入大量的精力和金钱。例如,休闲游戏会让玩家争夺成就数量的排名、竞技游戏会让玩家比拼在比赛中取得胜利的次数、谋略游戏会让玩家比拼闯关时间的排名。一般来说,具有这两项特征中至少一项的游戏能吸引玩家长期投入资源。

2.内在动机:游戏行为的心理诉求

不同于外在动机,内在动机是玩家源于自身需求所产生的行为驱动力,不受游戏特征影响。换言之,外在动机一般只能影响个体在该游戏中的行为,而内在动机则影响个体在不同游戏中所展现的共同行为。

研究发现,驱动大学生游戏行为的内在动机主要有逃避烦恼、填补空虚、网络交际。首先,我们发现许多受访者在生活中都面对着沉重的压力和焦虑感。例如,项目结不了题的烦恼、现实成绩和理想的落差、缺少知心朋友的烦躁等。由于他们对焦虑的事情感到无力解决,所以他们即便是很忙,也会选择利用玩游戏的方式来分散自己的注意力,在网络的虚拟世界中逃避现实,以暂时忘记生活中的苦恼。

其次,部分玩家虽然能够在日常生活中游刃有余,但是当他们将日常事务都完成之后,他们却会由于感觉“空虚”“无聊”而将多余的精力投入游戏中,希望可以在游戏中获得一些生活无法体验的刺激。有些受访者甚至把游戏上升到“活着的另一证明”的境界。这些受访者虽然认为“活着总得找点事做”,但是由于他们不想“刷微博”、不想“刷剧”,所以就选择了玩游戏,将游戏作为调剂生活的主要方式,感受不同的生活方式。例如有受访者表示,《王者荣耀》让他体验到了“王者大陆”的新世界。

第三种内在动机是源于网络交际的需要。对这类受访者而言,网络游戏提供的不仅仅是娱乐,而是社交平台。相较于在现实生活中举办的社交活动,由于网络游戏容易上手,不受限于场地天气,所以更加迎合大学生群体的需求。有受访者希望可以通过这个平台遇到不同的人,结交新的朋友,以及和朋友增进交流、培养感情。这种社交的氛围让受访者在玩游戏的时候可以感受更愉悦的心情。另外,对于部分社交恐惧者、在生活中缺乏自信的个体而言,网络的隐蔽性让他们可以更自由地做回自己,“放飞自我”。

(二)游戏体验——三种游戏身份的构建

玩家在内、外在动机的驱动下开始玩网络游戏。视乎受访者需求的满足程度,他们会从网络游戏中获得三种截然不同的游戏身份认同感:最强大佬、社交中枢和万年咸鱼。

1.最强大佬:游戏中的成就者

许多受访者表示,他们玩游戏的过程就是一个成为“最强大佬”的征途。他们希望可以在玩游戏的过程中得到成就感所带来的愉悦和幸福,而这种成就感产生于受访者需求的满足。例如,受收集未知性驱使的玩家会在收集满全套的卡牌、皮肤等游戏商品后获得成就感;受竞技技术性驱使的玩家则会在比赛中取得高评分、高段位后觉得自己是“最强大佬”,从中建立起自信,构建自己的游戏身份。然而,这种成就感却并不会因玩家的更多投入而变得更强。相反,随着玩家在游戏中投入时间的增多,这种成就感就会逐渐减弱。一方面,随着玩家年龄增大,所面对的现实问题增多,他们就会对游戏中的虚拟成就越来越不以为意;另一方面,当个体一旦把游戏荣誉和“段位”练到一定的程度后,后续的游戏操作对他们来说只是“重复操练”的维持过程,并不会产生更多的成就感,反而会让他们感到“腻”。

对于这些受访者来说,他们认为除了游戏的成就外,自己什么都不在乎。例如,他们认为玩游戏的目的就是取得成就感,并不把游戏当做结交友谊的地方。因此,在游戏中结交朋友的目的也是通过利用朋友实现使自己变强。对他们而言,将游戏中认识的人当做朋友只会给他们带来心理负担。受访者表示,他们不想多费一点心去考虑游戏好友的感受。一些在现实生活中比较内向自闭的受访者甚至表示:“不想跟陌生人交流,现实和游戏中都不想交流。”

2.社交中枢:以建立或巩固关系为目的的游戏玩家

部分玩家认为,玩游戏是一种建立新关系和巩固已有关系的过程。首先,社交类游戏的一大特色就是人们必须和其他玩家协作才能完成游戏里面的任务。因此,许多玩家会在玩游戏的过程中结交许多的新朋友。然而一般情况下,受访者在游戏中结交的朋友不会延伸到现实世界。即使是受访者和其他的游戏朋友加了彼此的QQ或微信的联系方式,他们也只会沟通游戏的相关事宜,不会有游戏以外的交流。这背后的原因有两点:一是由于游戏好友和受访者并非处在相同的社交圈,所以他们一般都没有除游戏外的共同话题;二是部分受访者认为网上交友不安全。由于游戏朋友间的交流仅限于游戏层面,他们并没有成为真正的现实好友,所以当受访者放弃一门游戏的时候,相关的游戏朋友便也会变得一文不值。有受访者甚至表示会在退出游戲后删除游戏好友的联系方式。

尽管如此,少数受访者会将游戏中交到的好友带到现实生活。他们都是先在游戏认识,在现实生活中见面,然后一直保持联系。虽然这类受访者一般在自己的生活中不会轻易和不认识的人搭话,但是在游戏中他们却可以做到和陌生人的沟通。在发展为现实好友后,他们还会进行别的社交活动,例如吃饭、看电影、谈论游戏以外的话题。游戏让这些在现实中不善于交友的玩家扩大了朋友圈。然而,如果只是将关系保留在虚拟世界,那么两者之间的关系一般来说都不太稳定,说散就散。只有当友谊被带到了现实生活,他们才有可能会变成现实意义中的“朋友”。

其次,许多受访者表示,在进入大学之后,由于专业选择和课程选择方面的差异,即便是一个小寝的室友也可能出现白天难得见面的情况。因此,对他们而言,游戏是一个可以在一起为了共同目标而努力奋斗、巩固彼此关系、培养团队协作能力的主要途径。为此,这群受访者会在有空的时候就“组团开黑”(一起上线玩游戏)。通过这种线上的互动,有一名受访者甚至发展了一段恋情。尽管如此,也有部分性格内向的受访者,由于不愿意和别人多有接触,因此将社交类游戏玩成了自闭游戏,自娱自乐。

3.万年咸鱼:挫败者的苦闷和放下

有部分受访者表示他们无法在玩游戏的过程中取得胜利或结交新朋友。对他们而言,在游戏中的失利与孤独感导致他们产生挫败感。有受访者表示,“大家在网络世界更刚(暴戾)”:当玩得不好的时候,他们会遭到其他玩家的嘲讽和谩骂。因此,本来只是希望在游戏中寻求放松的玩家,最后却更变得悲观或是暴躁。尽管一起玩游戏的现实好友会对他们进行委婉的引导,不过许多受访者还是无法取得明显的进步。因此,许多受访者表示,玩游戏是一个人和游戏磨合的过程。只有磨合心态,看淡输赢,以“佛系”的态度对待游戏,才能将其完全变成一种放松的方式。这类受访者会在获得了磨合感后,在游戏中当个“万年的咸鱼”(永远不想翻身变强的游戏玩家),在不在乎输赢的情况下打发时间。

(三)主观游戏阶层归属——基于优越感与归属感的阶层感知

通过访谈发现,游戏玩家间存在主观阶层区分的现象,即玩家认为自己相比其他玩家不属于同一个阶层,而导致这种区分的原因主要有玩家的游戏优越感和游戏身份归属。个体进行这种阶层划分的目的并不是为了取得客观的阶层归属,而是为了告诉自己在某方面做得比别人好,因此属于一个主观上更高于他人的阶层。

首先,受访者一般会通过鄙视其玩家来得到来源于游戏特质和玩家特质两个方面的优越感。游戏特质是指游戏的种类,受访者一般会鄙视其他种类游戏的玩家。例如,受访者玩的网络游戏主要有卡牌(阴阳师等)、竞技(王者荣耀等)、休闲(模拟人生)三种类型。根据受访者的反馈,阴阳师的玩家嘲笑王者荣耀的玩家“天天玩同样的过程不腻”,王者荣耀嘲笑阴阳师的玩家“只会抽卡、挂机”,而模拟人生的玩家则会被其他种类游戏的玩家嘲笑在玩“自闭游戏”。无论受访者玩的是什么游戏,我们发现受访者都会产生一种几乎盲目的优越感。例如,有受访者表示:“《炉石》玩家都会有游戏优越感,感觉这个游戏比其他游戏高级。”另一方面,玩家特质则是指玩家在玩游戏过程中所取得的成就。例如,有些游戏的玩家会攀比彼此的游戏排名、游戏进度、道具稀有性等游戏属性,鄙视表现差者。这些源于游戏特质和玩家特质所引发的优越感会导致游戏玩家认为自己比其他玩家优秀,属于一个更高阶的阶层。

其次,当受访者不断地在玩游戏的过程中定向选择某一种类型的游戏角色后,会出现一种游戏身份的归属感,而这份归属感会影响个体对游戏和生活阶层的感知。以《王者荣耀》为例,游戏的竞赛规则要求10名玩家分成两组5人队伍来进行团队竞赛对抗。此时,玩家必须从输出、辅助等类型的游戏角色中作选择,而游戏系统会根据玩家的人头数、死亡次数、助攻数给玩家的表现打分。经历数次比赛后,玩家会根据自己的表现逐渐定向使用某种类型的游戏角色。我们发现这种游戏角色的选择不止会导致受访者为自己标签上“carry全场(带动全场)”、“万年辅助”等游戏身份;部分受访者甚至会据此认为自己属于天生的领导者或辅助者,认为自己天生适合从事领导职务或支援工作。这种从游戏角色特征引申自身性格特征的现象不止会影响个体的行为,甚至还影响了个体的阶层观念。例如,善于领导攻击的个体一般认为自己属于更高的管理阶层,而善于辅助的个体则认为自己属于从于管理阶层的基层。

(四)理智自控的自我实现

尽管受访者利用游戏世界的身份构建了自己的身份阶层,并借此获得了愉悦的心情,但是我们发现他们没有沉迷游戏的问题。虽然不少受访者在玩游戏的过程中投入了不少的时间、金钱、精力,但是他们在游戏过程中始终保持清醒,拥有高度的理性认知。他们的理性体现在两个方面:消费层面与时间规划层面。

在消费层面,受访者可大致分为零充值、轻度充值与深度充值三个群体。零充值群体由于觉得游戏本身虚无缥缈,没有实际价值,所以没有为游戏充过钱;轻度充值群体由于具有较高的自我克制能力,不愿意“越陷越深”,他们的充钱动机主要是为了购买如“首充英雄”、限定产品等性价比和稀缺性比较高的游戏商品,但对其他类型的游戏消费却持保守态度;而深度充值群体虽然在表面上看似在不理性地为游戏充入大量的钱,但实际上他们的充值数额经过计算是一种可以降低游戏过程无意义时间成本,获得更好的游戏体验,量入为出的“理性消费”。而在在时间规划层面,我们发现受访者能较好地规划自己的游戏时间。投入时间多的受访者一般会将打游戏的时间固定为每天课外时间的百分之二十左右,或者将游戏时间安排在周末或假期;而投入时间少的受访者则会在选择游戏时,首选那些时间成本低的小游戏。例如,一名受访者表示:“一个游戏需要耗时间的话就不能让人快乐了。挂机小游戏中就是不像什么王者荣耀需要半个多小时打一次,需要大量时间。”

在理性消费和时间规划的前提下,受访者利用玩游戏,经历一个基于现实却又高于现实的乌托邦,享受一些生活中没有的体验,做现实中做不到的事。例如《王者荣耀》构建起了一个王者大陆的新世界,游戏世界的刺激使人获得心灵上的安慰和满足。玩家利用游戏体验自由,弥补生活。一名受访者感慨道:“虚拟世界就是根据现实所编制的,只不过把现实编制到极致。”

五、討论

现有文献倾向于对游戏动机及其结果进行孤立研究,缺乏贯通各个环节的全面性研究。本研究通过采访大学生游戏群体,从玩家的视角探讨游戏沉迷的导因及其影响,探寻了游戏动机、游戏行为、游戏沉迷、游戏结果相互影响的全过程。我们发现尽管受访者在玩游戏的过程中投入了大量的资源,但是这种行为属于理性思考的结果,并不存在沉迷的问题。受访者在接触游戏后,通过获取游戏优越感和游戏身份归属,利用游戏世界的身份构建自己的身份阶层。玩家自我阶层的构建,为他们带来了自我实现的效果。本研究的发现,为现有文献作出了重要的补充。

第一,目前学者在研究游戏沉迷时,认为应从游戏花费、频率、时长三方面衡量沉迷,并将单次玩网络游戏的时间过长作为游戏沉迷的主要特征[12]。而本研究通过访谈调研发现,即使在游戏中投入大量时间及金钱的玩家依然拥有理性自我认知,所投入的资源数量是经过计算、量入为出的结果。鉴于玩家的行为属于理想思考的结果,他们不应该被视为游戏沉迷者。这一发现颠覆了现有文献。建议未来学者在进行研究时应采用定量定性相结合的研究方法,即在发放问卷的同时进行定性观察,以多方面收集数据的方式,提高研究结果的科学性、合理性。

第二,目前国内有关游戏行为的相关文献大多缺乏关联性。学者一般只关注某个游戏行为阶段的现象,或是某个阶段内有关变量的相关性,忽视了所关注现象与其他因素的互动与影响。这种碎片化的研究视角限制了现有文献对跨阶段现象的解释力。例如,无论玩家的初始动机是什么,当他们接触游戏后,都会在游戏中构建一个虚拟的主观阶层,以达到自我实现的效果,这项游戏动机和结果殊途同归的现象是现有文献所缺乏的。因此,我们呼吁学者未来在研究有关游戏行为现象时,应尽量避免使用碎片式的研究方法。

第三,有学者提出,社交网络工具能够补充内向者所匮乏的线下社交[38]。他们认为,由于内向者在现实生活中存在交流困难的情况,所以他们会在网络上有更强烈的交流意愿。然而,本研究却发现,单纯的上网并不会使内向者变得更愿意交友:只有受社交动机驱使的受访者会愿意在游戏中进行社交,而受成就动机驱使的受访者会依旧保持自闭。即便是到了线上,他们还是会选择和现实朋友一起玩游戏,而不会交游戏好友。因此,学者所发现的可以通过上网找到朋友的个体或许不是实际意义上的“自闭者”。他们有可能只是没能在现实生活中找到有共同话题的朋友,但是在游戏中却能找到志趣相投的网友。对于真正的内向者而言,网络游戏的过度投入可能会导致他们的朋友圈被进一步地缩小。网络游戏不仅让他们减少和现实朋友的交流和互动,也降低了他们有时间在现实生活中找到朋友的几率。

参考文献:

[1]文化产业评论.数据|2018年游戏产业年报(全文)[EB/OL].(2018-12-22)[2019-4-26].http://wemedia.ifeng.com/94427441/wemedia.shtml.

[2]Gosling,S.D.,& Mason,W.Internet Research in Psychology[J].Annual Review of Psychology,2015.

[3]李宁琪,李一可.国内外网络游戏产业研究文献综述[J].价值工程,2008(12).

[4]张琴川.论自媒体时代网络游戏产业的全面发展[J].电子世界,2018(6).

[5]巢乃鹏.网络游戏与青少年的自我认同——从千余份问卷看网络游戏对青少年发展的影响[R/OL].北京:中国科学社会报,2015.http://lit.cssn.cn/sf/bwsf_cb/201512/t20151217_2786827.shtml.

[6]武宇飞.社交网络游戏改变人类生活——文化功能论视野下的社交网络游戏[J].北京邮电大学学报(社会科学版),2012(1).

[7]刘德寰,彭雪松,谢新洲.作为补偿机制的游戏沉迷——青少年游戏沉迷的家庭因素[J].广告大观(理论版),2014(3).

[8]刘亚娜,胡悦,郭虹.论网络游戏对青少年犯罪的影响[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2014(1).

[9]金科,顾汉杰,章苏静.用心理学理论为教育游戏"把脉"青少年沉迷电脑游戏的动机理论分析[J].中國教育信息化,2007(4).

[10]宗争.游戏“沉迷”的文化符号学解读[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2015(3).

[11]董明来.游玩与阅读——游戏符号学初探[J].符号与传媒,2011(1).

[12]崔凯,刘德寰,张翕.反观“游戏沉迷”:多因素“涉入”指数的建立[J].广告大观(理论版),2015(1).

[13]王剑,刘云强,王建,丁士华.网络游戏之于大学生的现实意义、沉迷原因及策略分析[J].高教学刊,2019(4).

[14]曾哲.网络游戏沉迷与攻击行为的关系[D].上海:上海师范大学,2018.

[15]Ng,J.C.Y.,余晓妍,谭清美,孔郑娇.基于“推拉理论”视角的网络游戏玩家行为影响因素研究[J].南大商学评论,2018(2).

[16]沈贵鹏,侯亚萍.中学生游戏沉迷的成因及消解——“存在获得感”缺失的视角[J].教学与管理,2019(9).

[17]Ng,J.C.Y.,郑佳,贾良定,谭清美.利他主义与利他行为:三个年龄群体的扎根理论研究[J].中国青年研究,2018(7).

[18]钟智锦.使用与满足:网络游戏动机及其对游戏行为的影响[J].国际新闻界,2010(10).

[19]Yee N.Motivations for play in online games[J].Cyberpsychology and Behavior,2006(6).

[20]张锦涛,陈超,刘凤娥,赵会春,王燕,方晓义.网络游戏动机量表在中国大学生中的初步修订[J].中国临床心理学杂志,2013(1).

[21]王继瑛,李明.青少年网络游戏与心理健康:动机的调节与中介[J].心理学探新,2012(3).

[22]周春国,汤晓,曹欢欢.虚拟效能感对大学生网络游戏深度卷入的影响研究[J].思想教育研究,2014(7).

[23]Lewis W A.Economic Development With Unlimited Supplies Of Labour[J].Manchester School,1954(22).

[24]黄少华.论网络空间的人际交往[J].社会科学研究,2002(4).

[25]张文敏.微信小程序游戏的发展现状及其社交属性[J].新闻研究导刊,2018(14).

[26]张炀,谢新洲.我国网民网络社交行为调查[J].图书情报工作,2011(6).

[27]何美林.探究手机游戏中的熟人社交——以腾讯游戏《王者荣耀》为例[J].新闻研究导刊,2018(7).

[28]奚声慧.网络游戏产业之经济学分析[D].上海:上海社会科学院,2007.

[29]Kalhour,M.,Ng,J.C.Y..The dark side of social media game:the addiction of social gamers[J].Economia e Politica Industriale,2016(43).

[30]徐小龙,程春玲,孙力娟.网络游戏对青少年的影响剖析[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2010(s1).

[31]陈士林,施敏锋.大学生沉迷网络的原因及对策[J].西安欧亚学院学报,2006(1).

[32]孙宏艳,杨守建,赵霞,陈卫东,王丽霞,朱松,郭开元,郗杰英,孙云晓.关于未成年人网络成瘾状况及对策的调查研究[J].中国青年研究,2010(6).

[33]Glaser,B.G.,Strass,A.L.The Discovery of Grounded Theory:Strategies for Qualitative Research[M].Chicago:Aldine,1967.

[34]Ng,J.C.Y.,Huang,M.M.D.,Liu,Y.P.The ‘feminine entrepreneurial personality trait:The competitive advantage of female college-student entrepreneurs in Chinese wei-shang businesses?[J].Asian Business & Management,2016(5).

[35]李正軍,文春风.大学生网络游戏群体心理健康教育的思考[J].思想政治教育研究,2008(5).

[36]Thompson B J A.The Call of the Wild:Zookeepers,Callings,and the Double-Edged Sword of Deeply Meaningful Work[J].Administrative Science Quarterly,2009(1).

[37]Glaser,B.G.Theoretical Sensitivity:Advances in the Methodology of Grounded Theory[M].Mill Valley,CA:Sociology Press,1978.

[38]Y.A.Hamburger,E.Ben-Artzi.The relationship between extraversionand neuroticism and the different uses of the Internet[J].Computers in Human Behavior,2000(4).

作者简介:Jhony Choon Yeong Ng,男,新加坡人,博士,南京航空航天大学外国专家,江苏省军民融合产业发展研究中心研究员,硕士生导师。

高丁佳(1999—),女,汉族,浙江杭州人,南京航空航天大学学生。

谭清美(1961—),男,山东潍坊人,博士,南京航空航天大学教授、博士生导师,南京航空航天大学技术经济与创新管理研究所所长,江苏省军民融合产业发展研究中心主任。

(责任编辑:朱希良)