长江经济带发展政策评价

2019-01-13由一迪

[摘 要] 文章对长江经济带发展政策内容进行扼要总结梳理,并以此为依据建立了长江经济带发展政策效果评价体系,分别从运输能力、技术创新水平、产业结构、城镇化水平、对外开放水平、环境治理水平六个方面对区域政策效果展开评价,全面分析了长江经济带发展政策实施以来取得的成效,并深入挖掘政策实施中的痛点,提出长江经济带发展政策优化的对策建议。

[关键词] 长江经济带;区域政策;效果评价

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2019.34.008

1 引言

作为长江流域经济发展程度最高的地区之一,长江经济带的开发和建设史已近三十年,但长江经济带的发展依旧面临着许多急需解决的难题。为进一步开发长江黄金水道,加快推动长江经济带发展,2014年9月,国务院出台《关于依托黄金水道推动长江经济带建设的指导意见》(国发〔2014〕39号),正式意味着建设长江经济带已经上升为国家层面的区域发展战略。

长江经济带发展政策的提出具有现实和历史的双重含义:一是益于贯彻 “生态优先”理念,夯实“绿色发展”根基,收获“黄金水道”效益最大化;二是益于发掘长江中上游孕育的内需潜力,促使经济增长空间自沿海地区向内陆地区延伸,形成上、中、下游地区互利互动互补的新型格局,极力缩小区域之间的发展差距;三是益于经济要素自由流动和资源有效配置,从行政分割转向协同治理,从市场壁垒转向市场融合;四是益于带内产业结构的升级调整以及新型城镇化提速布局,开创“陆海并进、互联互通”的新局面,培植和造就国际经济合作与竞争优势,加快推动长江流域经济提质增效升级。

2 长江经济带发展政策的理论基础

2.1 点轴理论

点轴理论由萨伦巴和马利士提出。为了使区域得到最优发展,则必须按照“点—轴系统”模式对社会经济的客体加以组织。此理论非常重视“点”(即增长极)和“轴”(即交通干线)的作用,其认为重要交通干线的打造和建设具有重要的意义,能够产生极大的集聚效应,使交通干线相连区域发展成新的经济增长“点”,沿线发展成新的经济增长“轴”,拉动整片区域经济水平的飞速提升。

长江经济带衍生出长三角、成渝、武汉三大城市群,依靠这些大节点先发展起来,各个节点之间互相关联,逐步构成 “关联轴”,显露出“点—轴”开发模式。在长江经济带发展政策中,要求长江充分发挥自身天然轴线的优势,把带内的大经济区进行联通,使资源得以快速流动,惠及带内其他地区,将长江经济带真正打造成我国经济带中综合运输能力强、发展潜能大的“排头兵”。

2.2 梯度推移理论

梯度推移理论是海特和克鲁默等人提出的。梯度推移理论认为区域经济的发展取决于产业结构,区域发展梯度层次则取决于创新活动。然而发达的高梯度地区易产生创新活动,相比之下,欠发达的低梯度地区主要发展传统型产业。生命周期阶段的往来更替使生产活动在高低梯度地区间发生转移。该理论主张首先发展发达地区,然后通过产业和要素的流动,带动较发达地区和欠发达地区经济的发展。郭濂,李志伟.长江经济带发展的理论支撑与国际借鉴[J].开发性金融研究,2015(3):47-54.

长江经济带三大板块经济发展梯度不一致、经济水平差距显著。将东部江浙沪的优势资源分享和转移至中西部地区,就可以拉动欠发达地区的开发开放,实现区域之间联动发展。长江作为联结的纽带,将西部大开发战略、中部地区崛起战略和东部地区加快发展战略这三大宏伟蓝图进行了完美地衔接和贯通,能够进一步提升和优化三大战略的实施效果。此理论可以帮助我们反思学习如何使高梯度地区在保证可持续发展的前提下向低梯度地区合理转移产业及要素。

2.3 区域经济一体化理论

第二次世界大战以后,区域经济一体化获得飞速发展。丁伯根(1951)最早定义“经济一体化”,巴拉萨(1961)在其基础上继续发展,认为区域经济一体化就是指产品和要素的移动并不受限于政府的歧视。我国专家学者参考国内外研究文献,基于我国现实国情展开研究,填补了国内关于区域经济一体化理论研究的空白。其中,孟庆民(2001)把区域经济一体化定义为:不同的空间经济主体之间为了生产、消费、贸易等利益的获取,产生的市场一体化的过程。孟庆民.区域经济一体化的概念与机制[J].开发研究,2001(2):47-49.

自然生态、地理空间、政府政策等多种因素造成了长江经济带内不同地区的经济发展程度差距较大,三次产业结构分异明显的现状。所以,实现要素重新配置,产业结构优化升级,区域之间协调发展是建设长江经济带的一大要务。近年来,国家实施了許多关于加速推进长江经济带区域一体化进程的政策,使长江三角洲地区、长江中游地区、成渝经济区的资源可以互通有无,产业可以有效转移,市场可以紧密联通,从而变为一个逐渐趋于成熟的区域经济联结体。

3 长江经济带发展政策的主要内容

与区域经济发展密切相关的政策内容总结为如下七个部分:一是提升长江黄金水道功能。二是建设综合立体交通走廊。三是创新驱动产业转型升级。四是全面推进新型城镇化。五是培育全方位对外开放新优势。六是建设绿色生态廊道。七是创新区域协调发展体制机制。国务院.《国务院关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》(国发〔2014〕39号)[EB/OL].http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-09/25/content_9092.html.

4 长江经济带发展政策实施效果评价

4.1 指标的选取与解释

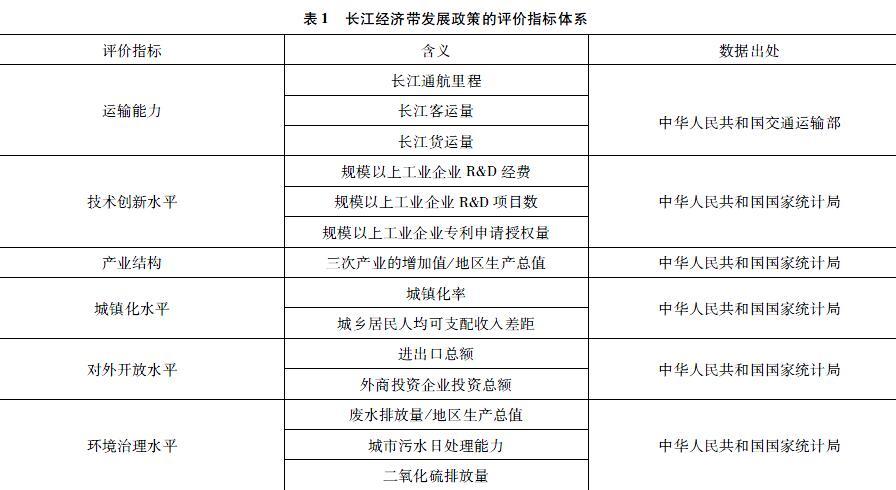

鉴于指标数据的可得性和效果评价体系构建的系统性,本文选取运输能力、技术创新水平、产业结构、城镇化水平、对外开放水平、环境治理水平作为长江经济带发展政策实施效果的评价指标。表1所示为文章的指标体系和数据出处。

4.2.6 环境治理水平的对比分析

工业化、城镇化的快速发展,已经对长江流域产生巨大的生态污染。在国家政策的支持下,带内各省市大力开展环境治理行动,但成效甚微。根据图9所示的2011—2017年长江经济带单位GDP废水排放量变化情况来看,政策实施后的单位GDP废水排放量呈逐年下降趋势,标志着长江经济带在环境保护方面已初见成效,但仍应继续贯彻“绿色发展”理念,环境保护道路依旧任重道远。

图10显示了2011—2017年长江经济带城市污水日处理能力的变化情况,从图中可以看出,2014年政策实施后长江经济带城市污水日处理能力进一步加强,截至2017年年底城市污水平均日处理能力已经达到7133万立方米,这从一定程度上反映出了人们对环境保护的重视程度日益加深。

湘赣渝等地酸雨天气多发,长江经济带加强流域内的环境治理工作,严格控制污染物排放量。图11显示了2011—2017年长江经济带二氧化硫排放量的变化情况,可以看出,政策实施后,二氧化硫排放量大幅度下降,2017年二氧化硫排放量较政策实施前下降52.57%。由此可见,近年来,长江经济带贯彻“绿色发展”理念,生态环境得到明显改善。

5 长江经济带发展政策存在的主要问题及改进对策

5.1 长江经济带发展政策存在的主要问题

5.1.1 产研脱节现象严重,产能过剩化解难度高

从区域产业的发展来看,一是科技与产业融合程度不够,缺乏创新型工业企业。2017年,长江经济带全流域规模以上工业企业R&D经费投入强度虽较政策实施前有所提升,但R&D经费支出占区域GDP的比重仅为1.54%左右,并且地区差异悬殊,占比最高的上海(1.76%)要远高于贵州(0.48%)等省市,与国外一些发达国家和城市比较,劣势明显。二是全流域多数工业企业过剩的低端产能难以在短时间内有效化解,产业转型升级已然刻不容缓。三是产业同构度高,长江经济带11省市的产业定位相近,且部分地区缺乏集群竞争优势,上中下游产业链无法实现良好的分工和延伸,重复建设和资源浪费情况严峻。

5.1.2 环境污染形势严峻,生态修复功能低下

长江经济带在环境保护和污染治理方面存在诸多问题,仍需努力突破困局。一是水污染问题。2011—2015年五年间,长江经济带废水排放量呈上升势头不减,2015年时排放量直逼319亿吨,达至顶峰。2016年以来,在习近平总书记的强调与号召下,各专项整治行动开展顺利,长江经济带的污水治理已初见成效,污水排放量有逐年下降趋势,2017年,长江经济带的水质优良比例已达77.3%,但由于沿江产业的发展惯性,污染物的排放基数庞大,污水治理想要达到理想水平仍有很长一段路需要走。生活污水的随意排放加剧农业面源的污染,生态修复功能发生退化,洞庭湖和鄱阳湖缺水严重,时常呈现干旱见底的生态面貌,其他大大小小的湖泊依富营养化现象频发,生物多样性惨遭毁坏。二是空气污染问题。近年来,污染产业开始向长江中上游转移,氨氮排放量“遥遥领先”,占全国总排放量的43%,出现“雾霾围城”之景。三是土壤污染問题。湘赣渝三省市依然受酸雨侵袭,中上游植被毁坏严重,土壤酸化、板结情况未彻底解决。四是垃圾污染问题。长江经济带的漂浮垃圾亟待治理,固体危险品和废弃物未经规范化、科学化处理就倾倒入江的情况时常发生,严重触犯了相关环保法规。

5.1.3 民生问题依旧突出,新型城镇化建设水平不高

长江经济带的农业、民生问题突出,是制约经济社会协调发展的一大病灶。一是农村人口密度高、农业占比大、保粮任务艰巨,有限的土地无法承载农村富余的劳动力。二是新型城镇化进程缓慢。沿江省市因为处于不同的经济发展阶段,城镇化增速差异显著,除上海外,下游地区的城镇化率高于中上游地区,总体城镇化水平不高。三是基本公共服务存在不均等现象,无论是基础设施的建设、公共服务的完善,还是居民的可支配收入,江浙沪均明显高于云贵等地,中上游部分地区的脱贫攻坚战依然艰巨,需要政府和全社会的共同努力。

5.2 改进对策

第一,加快产业转型升级,激发科研自主潜能。一是发挥长江经济带下游地区优势产业的引领与辐射作用,培育和激发中高端产业发挥市场竞争优势,坚持走创新发展和绿色发展道路,挖掘和打造中上游地区成为新的增长极,不断提升成渝城市群和长江中游城市群等欠发达地区的对外开放水平,实现“中国智造”。二是加大科研经费的投入,使得带内中心城市有自己的设计和研发基地,将自主品牌做多、做大、做强。三是推进长江经济带内跨省市的产业园区联盟,依托长江这条黄金水道,加快园区共建计划,树立并落实“一盘棋”概念,实现沿江省市资源共享,形成独具长江特色的产业发展格局。

第二,加大治水清污力度,强化生态修复。一是在水污染防治方面,完善长江经济带全流域的水体监测和废水处理体系建设,保障带内各类用水水质达标。二是在大气污染防治方面,贯彻碳排放补偿机制,改造带内工业企业的排污设备,实现废气无害化处理,提高长江经济带绿化率,打造“绿色走廊”。三是在土壤污染防治方面,谨防农药和化肥滥用,推行“生态养殖”模式,研发技术用于改良耕地土质。四是在垃圾污染防治方面,继续执行“清废行动”,严厉打击违法倾倒危废品的集体和个人,同时清除生产和生活垃圾污染源,修建带内城乡覆盖的垃圾处理配套设施与体系。

第三,推进新型城镇化建设,发挥城市群积极功能。一是在不违背城镇化发展的基本规律的基础上,结合带内资源利用和环境承载的实际情况,合理规划城市规模,优化城市发展模式,结合“乡村振兴”战略,通过发展特色产业和提供技能培训的形式,提高农村劳动力质量,以就业促增收。二是逐步放松和调整落户政策,根据公共资源配置现状,将城镇人口所享有的待遇及服务向农业转移人口延伸,健全公共服务体系,促进公正公平,改变城乡差距巨大的残酷现状。三是构建城市群间与城市群内协同机制,发挥城市群的聚集效应,引领长江经济带大中小城市健康可持续发展。四是加深城市管理体制改革,营造创新的社会环境和氛围,继续升级城市服务功能,建设“魅力城市”“精致城市”,保障人民群众生活品质,支持带内“绿色生态城区”建设,解决“城市病”问题。

参考文献:

[1] 陆大道.建设经济带是经济发展布局的最佳选择——长江经济带经济发展的巨大潜力[J].地理科学,2014(7):769-772.

[2] 陆玉麒,董平.新时期推进长江经济带发展的三大新思路[J].地理研究,2017(4):605-615.

[3] 李春艳,文传浩.长江经济带合作共赢的理论与实践探索——“长江经济带高峰论坛”学术研讨会观点综述[J].中国工业经济,2015(2):44-49.

[4] 段学军,虞孝感,邹辉. 长江经济带开发构想与发展态势[J].长江流域资源与环境,2015(10):1621-1629.

[5] 邹辉,段学军.长江经济带经济-环境协调发展格局及演变[J].地理科学,2016(9):1408-1417.

[作者简介]由一迪(1993—),女,汉族,山东烟台人,中国海洋大学经济学院硕士研究生,研究方向:区域经济学。