从封闭到研究:大学校园空间规划研究述评

2019-01-06殷颖迪雷春妮李悦

殷颖迪 雷春妮 李悦

摘 要:随着经济发展与社会进步,大学逐渐成为城市中具有社会、经济与文化功能的重要组成部分,在其所在区域乃至整个城市的发展中扮演了重要角色。校园空间作为大学的重要载体,不仅体现着高校的学习氛围与教育理念,而且也映射着其所在城市的文化底蕴。本文通过总结梳理国内外大学校园空间规划的理论演变与发展历程,对其显示出的高校理念的发展与变化进行分析与展望,提出关于大学校园空间规划发展的几点建议。

关键词:大学校园;高等教育;空间规划;研究述评

0 引言

大学传承其所在区域乃至城市社会、文化和经济竞争优势的悠久历史,[1]是生产力发展、社会不断进步的必然产物。物质空间形态作为人类文明的储存器,和传承场所与其所处的历史社会语境紧密相关。正如法国社会学家列斐伏尔(H·Lefebvre)所提出的“空间是社会关系的产物”,[2]整个世纪的校园历史实际上是一部以高等教育机构为校园生活基本“容器”的历史。研究表明,学校空间规划越完善,学生的正面环境知觉就会越好,带来的学习兴趣、参与行为等积极行为就会越多,学生相应地就减少了学习压力、社会焦虑等消极行为。[3]大学校园空间规划对高等教育中的人才培养有着十分重要的意义。随着知识经济时代的到来,越来越多的产学研合作项目开始出现在大学校园,给传统高校的教学模式、组织模式与投资模式带来了新的冲击与变化,这些变化对大学校园空间规划与建设产生了深刻的影响。

1 研究评述

世界上不同国家的校园空间植根于各自不同的国家社会进程、民族文化和政治、经济环境之中。[2]国外大学校园的空间发展经历了由早期的完全封闭到完全开放的巨大改变,当下形成了局部聚合的校园空间规划模式。我国大学校园空间发展不同于欧美的大学校园空间的渐进式演变,外向发生型是我国近代大学的主要模式,更多地体现为阶段化的跳跃发展。大学所处的社会、经济与文化环境成为确定大学形式与职能的重要依据。

1.1 国外研究

(1)国外理论演变。美国大学校园规划专家理查德·P·道贝尔(Richard·P·Dober)的《校园规划》(Campus Planning)(1963)《校园设计》(Campus Design)(1992)《校园景观》(Campus Landscape)这3本书作为一系列校园规划著作,代表了国外校园空间规划的理论研究。这3本书分别从规划、设计、建筑、景观4个方面归纳校园建设,总结了二战后欧美各国家的大学建设经验,指出校园规划是一个动态发展过程而非最终形态,同时对大学校园内的设施进行分类,并提出了相应的设计准则。C·亚历山大在《俄勒冈实验》中提出,要在大学校园规划中坚持“以人为本”的理念。他认为大学校园规划应是渐进式的,校园总体规划不能完全代表校园的发展走向,校园的发展应该是动态的、可持续的、渐进的过程,需要校园使用者们对校园有一个长时间持续的反馈,通过不断更新与不断提升来实现更好的校园空间规划。

总体而言,随着“以人为本”理念的不断深入,国外对校园空间规划的研究由早期的理论性研究到开始注重使用者感受的实践研究,打破传统理论边界,与这一时期的城市发展思想相契合。

(2)国外实践研究。据统计,目前世界上约70%的大学与65%的在校生集中在欧美国家。欧美国家的大学校园空间模式经历了从古典学院到近代开放再到现代多元化的3个主要阶段。

早期的欧美大学校园规划与建筑形态保持着宗教建筑的明显特征。大学校园以四合院为基本元素,受当时社会的教育需要及宗教统治文化的影响,校园空间以封闭为主。封闭校园的局限性与隔离缺少连续空间的秩序感,给使用者带来了压抑、消极的空间感受,缺少与外界的沟通与交流,导致大学校园发展停滞不前,无法适应当时的社会发展进程。[4]随后,开放式四合院的出现打破了封闭式的校园空间,最早出现的是16世纪中期由查维斯(John Caivs)出资成立的贡维尔·查维斯(Gonville Caivs)学院。不同于封闭的校园,查维斯学院的校园规划有明确的中轴线与中心,为随后的校园建筑群及建筑单体的布置提供了更加明确的布局模式,是西方校園空间规划中的“文艺复兴”。[5]之后,美国大学校园空间规划开启了将校园置于野外的趋势,更加注重校园内建筑与自然景观之间的融合,在校园的整体形态上开始强调开放性。当下,开放式大学校园已经成为欧美校园的形态与主导趋势。

国外的校园空间由早期封闭的空间形态不断完善,发展为自由、开放的校园空间模式。校园空间的功能也由早期的以教学为主演变为学习、沟通交流和承载着教育与社会网络与文化传播的综合的社会功能。校园空间开始被赋予更多的社会、经济与文化功能。

1.2 国内研究

(1)国内理论发展。国内关于校园空间规划的研究最早是由周逸湖、宋泽方所著的《高等学校建筑规划与设计》(1994)。书中论述了校园中的各种实体空间的设计,以景观、绿化、小品为主,着重研究了校园公共活动空间、公共交通系统规划以及景观绿地系统规划等专项规划。从使用者——学生的角度出发,分析学生日常活动流线及行为活动特征,确定校园规划的核心,提出校园空间规划应该更加强调空间的文化与景观层面的作用。

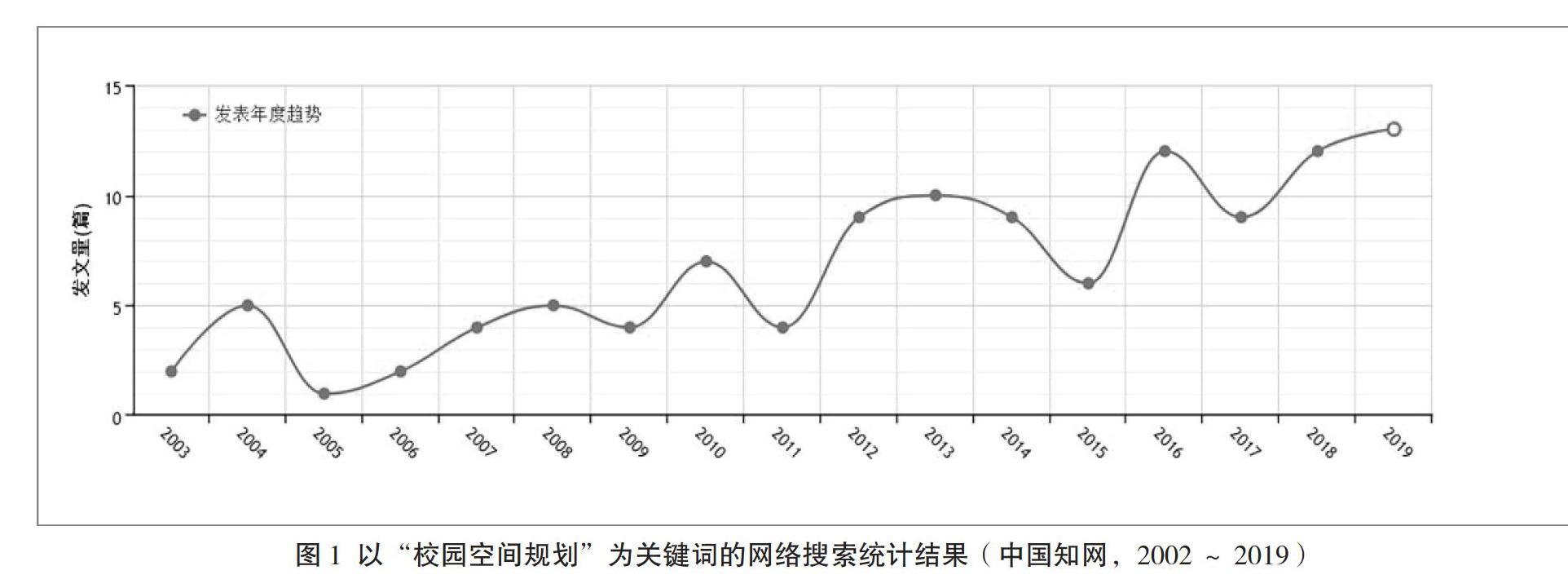

包小枫[6]主编的《理想空间——中国高校校园规划》(2005)、江浩波[7]主编的《理想空间——个性化校园规划》(2005)与何镜堂主编的《当代大学校园规划与设计》(2006)均对新校园的规划设计方案进行了介绍。刘美欧(2008)等人提出在现代大学校园的空间形态的创建中,应体现现代教育理念,突出建筑群体设计的整体性、时代性和文化性。[8]《当代大学校园规划理论与设计实践》(2009)系统地分析与总结了当代大学校园规划理论与实践。随后,何镜堂院士在《理念·实践·展望——当代大学校园规划与设计》(2010)中指出,超常的速度、超大的规模、复杂的功能,是当前大学校园规划设计的突出特点,也是我国当前的社会教育发展的现实要求;多样化、整体化、生态化、地域化、人文化、弹性化是当代大学校园规划的发展趋势,校园交通流线是校园空间规划的重点。同时提出校园与城市的融合是未来大学校园发展的总趋势,校园空间发展应兼顾现实与未来。[9]随着我国大学校园的实践与理论发展,校园空间的研究开始逐渐增多,我国关于大学校园空间规划设计方面的相关研究也逐渐增多。本文以中国知网(CNKI)、中国期刊全文数据库中的核心期刊和中国硕博学位论文全文数据库为载体,以“校园空间规划”“校园规划”“校园空间”等为关键词,发现自2002年以来,有关大学校园空间规划方面的论文开始整体呈指数型上升的趋势。研究内容主要划分为校园总体规划、校园专项规划、校园实体空间设计、校园景观绿地、小品设计等。

笔者主要通过对我国大学校园现状的实体调研,总结出当代校园规划的主要思想与建设模式,同时对校园规划存在的问题进行梳理,提出关于校园空间推进可持续性建设的策略与建议。

我国对校园空间规划的设计与理论主要借鉴了西方的校园规划理论,对“以人为本”的理念开始逐渐落实在校园空间规划中,越来越注重使用者的感受,意识到校园不是只有教学空间。随着越来越多的产学研项目在国内大学的落地,空间功能与形式的多样化都将成为影响未来校园规划的发展趋势。

(2)国内案例借鉴。20世纪20年代至30年代,我国大学校园建设快速发展,在短短不到20年的时间内,约200所高校诞生在该时期,其中也包括了清华大学、北京大学等高校。我国大学校园受西方校园规划的影响,在平面布局上借鉴西方校园的空间布局,不仅功能明确,而且也考虑到了在平面的几何形态。大量的校园规划受此模式的影响,强调平面的秩序与结构,功能布局合理,同时也重视景观的营造。校园内普遍有大量的草地与景观植被,营造了较好的绿化空间。一些大学充分利用了地形及自然条件的优势,使得外部空间尽可能地被利用,满足了使用者的需求。但由于早期西方的校园强调封闭性,因此,该时期我国大部分高校以封闭为主,至今为止,我国的大学校园仍以封闭为主,只有部分校园,例如湖南大学,开始弱化校园边界,注重与城市的融合,向开放型转变。与此同时,我国大学校园受中国传统建筑布局的影响,更加强调与周边自然环境的融合,建筑相对随意布置在校园内。

20世纪70年代以后,随着经济的不断发展,人们对大学校园规划也开始有了新的要求。校园空间规划在总平面上开始打破常规矩形平面和传统的行列式布局,追求形式的多样性和一定的艺术性。这点实现了内容与形式的统一。同时,大学校园开始注重交往空间的营造,打破了传统的规矩的学习空间,开始提倡学习中的交流与沟通。20世纪90年代以后,新建的大学校园受高等教育民主化、终身化以及多元化的发展趋势影响,开始逐渐打破原有传统规整,强调轴线以及对称布局的格局,对大学校园规划提出了更高的要求。

20世纪末,我国高等教育进入快速发展时期,在办学规模、组织模式、空间环境等多方面都发生了巨大改变,开始逐渐趋向与高新技术、文化产业等产生紧密联系。校园空间开始由单一的学习空间变为产学研并举的多功能空间,一些与城市产业结构形成一定互动关系的高校,未来将作为城市聚合中心而与城市共同生长。[10]

经过了近百年的理论借鉴与实践探索,我国的校园空间模式以封闭为主。当下,受到经济发展与高校新兴教育理念的影响,校园空间由封闭转向开放,开始变得更加包容。校园空间是高校在社会、经济、文化与教育理念等多方面的一个综合呈现,只有综合协调好各方面的改变,顺应校园空间的发展走向,才能成为一个真正实现学生在校園更好的学习、成长的空间,从而实现校园空间规划的真实意义。

2 研究启示与实践建议

2.1 研究启示

西方国家在校园空间规划方面的理论研究相对较早,关于大学校园空间方面的建设已取得相对丰富的经验,经历了由侧重理性的理论研究到以使用者为重点的实践研究趋势。我国校园空间规划的理论研究早期主要引进西方校园空间规划的思想,但由于中西方在国情、政治、文化等方面存在差异,我国理论研究应结合自身教育理念与高校发展趋势进行实际研究,而非盲目借鉴西方理论。随着我国经济的高速发展与社会的进步,我国高校的发展开始由过去以教学空间为主变得更加多元化。不断进步的教育理念,加上产学研的引入,高校空间由封闭开始变得更加开放与包容,以期为师生提供更好的沟通交流与学习研究空间。

2.2 实践建议

通过对国内外大学校园空间演变历程的回顾与梳理,笔者发现,“以人为本”的思想从提出开始,一直是校园空间规划的核心思想与真正目的,尽可能地为学生提供丰富的空间与沟通交流场所,是校园空间规划的真正目的。

注重点线面相结合的景观空间设计,让空间层次更加丰富,强调空间的开敞性与包容性。同时,在校园空间规划时,要注意历史文脉与时代气息并存,时刻建立校园空间与时代教育理念之间的关系,确保空间发展与高校教育理念密切相关。

3 结语

校园空间与大学的发展息息相关,校园空间经历了由单一空间变为复杂空间、由单一教学功能变为多功能并举的多元化空间。关于大学校园空间的研究,也由最初的教学空间研究演变为多空间的转向研究,研究视角也由规划者视角变为使用者视角。笔者通过分析与梳理国内外校园空间的研究与发展历程,发现目前高校空间开始由封闭型转向研究型,开始强调“以人为本”的思想,逐渐注重使用者的空间体验感受,开始将教育理念融于校园空间之中。

参考文献:

[1] Abdelaal,Mohamed . Biophilic campus: An emerging planning approach for a sustainable innovation-conducive university[J]. Journal of Cleaner Production,2019(01):185.

[2] 包亚明.现代性与空间的生产[M].上海教育出版社,2003.

[3] 颜兴中,胡铁辉,刘道强.高等教育理念在大学校园建筑规划中的应用[J].现代大学教育,2006(1).

[4] 王学勇.现代大学校园空间环境规划设计探析[D].天津大学,2005.

[5] 周逸湖,宋泽方.高等学校建筑·规划与环境设计[M].北京:高等教育出版社,1992.

[6] 包小枫.中国高校校园规划——理想空间[M].上海:同济大学出版社,2005.

[7] 江浩波.理想空间——个性化校园规划[M].上海:同济大学出版社,2005.

[8] 刘美欧,张华,高婉炯.从城市规划层面体会大学校园规划[J].中国集体经济,2008(06):185.

[9] 何镜堂.理念-实践-展望-当代大学校园规划与设计[J].中国科技论文在线,2010(07).

[10] 陈晓恬.中国大学校园形态演变[D].同济大学,2008.

作者简介:殷颖迪(1981—),女,河南开封人,硕士,讲师,研究方向:绿色建筑设计与评价,新工科教育教学改革。

雷春妮(1978—),女,陕西杨凌人,硕士,研究方向:教育空间策划与设计,企业管理。

李悦(1993—),女,陕西西安人,硕士,研究方向:城市更新,空间规划。