微信支持下的混合式学习设计与探究※

2018-11-20王立国部爱贤熊俊熊旺平

王立国部爱贤熊 俊熊旺平

(1 江西中医药大学基础医学,江西 南昌 330006;2 江西中医药大学杏林国医研究室,江西 南昌 330006;3 江西省中医院针灸科,江西 南昌 330004;4 江西中医药大学计算机学院,江西 南昌 330006)

混合式学习,顾名思义,即将多种学习方式、方法进行结合。随着现代信息技术的不断进步,混合式学习也有了时代性的更新和界定,即是将课堂面对面教学与线上学习有机结合,使二者优势互补,让学习者获得最佳学习效果的教学方法。美国对这种教学方法研究较早,2009年其公布的《在线学习的实证研究评价:对在线学习的元分析与评价》中指出,混合学习是最有效的学习方式[1],并于2015年将这种教学方法广泛应用于高等教育中[2]。国内学者也逐渐将这种混合学习教学方式引入教学中,并初步取得良好成效。

微信是腾讯公司于2011年1月推出的一个为智能终端提供即时通讯服务的免费应用程序。截止到2016年第二季度,微信已经覆盖中国94%以上的智能手机[3]。目前,在中国高校,智能手机、平板电脑等电子产品基本覆盖每位大学生,而微信是免费应用程序,消耗流量小,这也为“无收入群体”大学生使用微信提供了良好条件。其中微信公众平台,具有操作简单、免费使用、传播素材多样化等优点,教师作为个体,也具备实现混合式学习的先决条件。依据不同的教学内容、教学目标、不同学习者个体的不同学情,预先设计素材,实现学习者线上学习,并与课堂面对面教学有机结合,实现二者教学优点最大化,从而在有限的课堂教学中提高教学质量。

1 微信支持下的混合学习设计

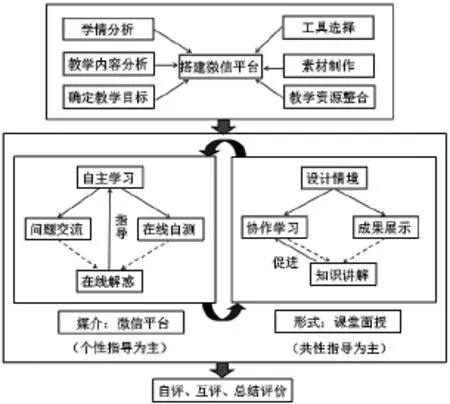

为更好的实施该教学方法,在设计之初,要对实验班级的不同学习者的学情进行分析、初步调查。此外,教师要对教学内容进行选取,并进行教学内容分析,确定教学目标,同时要选取工具,并在已选取的工具基础上,对教学内容进行素材的制作、教学资源的整合,最终“量身定做”形成集课程特点、学情特点、教学风格为一体的微信平台。

前期工作完成后,对于课程实施、设计可分为两部分,即为线上和线下。线上,以微信公众平台及微信群为媒介实现线上个性化指导;线下,以课堂面授形式实现共性化指导(见图1)。

图1 混合学习设计方案

1.1 线上学习 (1)自主学习:学习者通过关注已设定的微信公众平台,依据教师发布的学习任务,通过后台推送、关键词搜索等方式,获取相应的学习资源。(2)问题交流:通过个性化学习,发现学习内容中的难点和问题,并通过微信公众平台“直接回复”功能,或者在已建立的微信群中进行提问。(3)在线自测:在微信公众平台中设立专门的“自测试题”菜单栏,学习结束后,进行在线自测,对已学知识进行再认知、理解和掌握,总结难点和问题;(4)在线解惑:通过微信群,讨论问题,解答疑惑。在微信公众平台的后台,教师可在“消息管理”和“留言管理”中看到关注者提出的问题,并能够做出回复。线上学习过程既是以自主学习为基础,发现问题、讨论问题、解决问题,同时亦是更好地实现个性化指导。

1.2 课堂面授 (1)情境设计:授课教师预先整理提问较多的知识点,并结合这些难点形成问题,确定课堂中研究的方向。授课时,学生以小组为单位就坐;(2)协作学习:各小组成员在已有的线上学习基础上,可用智能手机进行进一步搜索、链接寻找较为统一的答案,授课教师可对小组个性引导;(3)成果展示:协作学习之后,各小组推选一名代表进行本小组成果展示,鼓励小组其他成员进行补充。在此过程中进行各组之间的互评、成员自己的自评,及教师的总结性评价。(4)知识讲解:通过线上学习、协作学习、成果展示后,教师进行授课,系统讲解、整体梳理、重点突出、促进协作学习,使学习者对教学内容形成“点—线—面”的认知,达教学目标。本阶段以协作学习为基础,以小组群体、共性指导为手段、以课堂面授为教学形式,将线上学习与线下学习进行良好对接,课堂面授能够引导学习者更好地线上学习,线上学习能为课堂面授打下良好的基础,二者形成良性循环,既加强了师生之间、生生之间的交流,同时极大发挥了学生的自学能力、协作能力、交流能力,提高了教学效果。

2 微信支持的针灸学混合学习实证研究

针灸学是中医院校中医专业、中西医结合专业等专业的必修课,该门课程涵盖了经络学、腧穴学、刺法灸法学、针灸治疗学等课程。针灸学是中医治疗疾病的一种方法和理论,虽有其独特的理论体系,但仍然是以中医理论体系为基础,联系了中医基础理论和临床应用的桥梁课程。在中医院校,该门课程的授课班级常常为大三、大四学生,由于学情不同,在授课过程中,涉及到基础知识的地方还需有必要的回顾。授课时数少,学情不一、教学任务重成为该门课程的突出矛盾,如何培养高质量实用人才等一系列问题是每一个授课教师必须要解决的问题[4]。因此,如PBL、TBL、LBL教学方法的使用[5-6],互联网技术的引入[7]等都受到授课教师的青睐。笔者依据近十年的教学经验及对教材及相关文献的研究[8-9],尝试将以微信为媒介,将混合式学习引入到针灸学教学中,通过实践,修正设计。

依据上述教学框架,我们选取了经络腧穴学各论中的足阳明胃经,刺法灸法学中的进针手法、行针手法、基本补泻手法、灸法,以及针灸治疗总论中的五腧穴临床应用等内容,分别进行微信支持下的混合式学习教学。虽然教学过程相似,但由于教学内容不同,情境设计、问题设置亦不同。

2.1 经络腧穴部分——足阳明胃经、手少阴心经 依据教学内容,融合中医基础知识、拓展相关临床学习材料,制作素材,线上学习。课堂授课时,以问题为出发点,协作学习,展示成果,突出教学重点难点。由于“诸痿皆取阳明”,足阳明胃经腧穴起于头面部,循经经过胸腹部及下肢,最终止于足趾,是治疗面瘫、截瘫、偏瘫等痿证的常用经脉、腧穴。因此设计问题:(1)足阳明胃经为阳经,为何在胸腹部,即人的“阴面”有循行?(2)依据已给的素材,并提出一个面瘫病例,如何针灸处方?

2.2 刺法灸法部分 本部分主要为刺、灸操作教学,教师将各种进针手法、行针手法、补泻手法、灸法进行演示,录制视频、制作素材。下发任务,要求学生线上学习后,进行针刺、艾灸操作。以“我的第一针”为活动主题,鼓励学生,从针刺、艾灸自己开始,然后进行互相操作。并将自己的操作录制视频,在线发给教师,教师可在线进行手把手的教学。通过自行操作、在线自测,发现问题,线上讨论、教师解答。课堂面授,小组为单位进行就坐,2个小组各自完成同样一个任务,以“我们秀”为情境主题,如第一组、第五组进行进针手法操作,第二组、第六组进行行针手法操作,第三组、第七组进行补泻手法操作,第四组、第八组进行灸法操作。接到任务后,进行小组协作学习,熟练后,进行展示,展示过程中,鼓励录制视频、上传至平台上,展示作业时进行小组互评、自评。最后,教师总结性评价,系统梳理该部分教学内容,重点点评较易出现的错误手法。

2.3 针灸治疗总论部分 针灸治疗总论中,重点、难点之一即为特定穴的临床应用,而其中,最难理解的就是五腧穴的临床应用,该部分内容是融合了中医基础理论中的五行相生相克原理、五腧穴的含义、五行与五脏、五腧穴的关系等内容。教师将这部内容进行讲解,录制视频。除视频素材外,整合五行、五脏、五腧穴等相关的图片素材、文字素材。学生进行线上自主学习、在线自测、讨论问题,教师解惑。由于该部分内容主要是以针灸治疗病症为主要目的,因此,课堂情境设计围绕一个案例进行,进行协作学习,以小组为单位进行成果展示,并小组互评和自评。最终教师系统讲解。

3 讨论

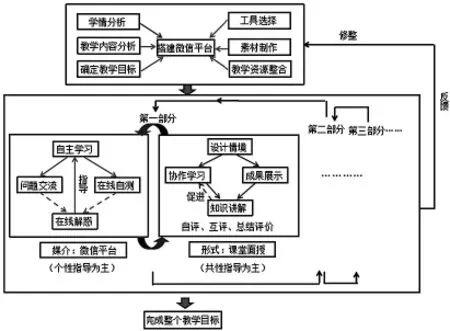

3.1 调整方案 经过上述实证研究后,笔者认为,微信支持下的混合式学习,不是单独某一教学内容的混合,而是循序渐进,一环扣一环,螺旋式上升,最终完成整个教学目标。针灸学课程,看似比较独立的三部分内容,但内容与内容之间是相互联系的,掌握腧穴方能针灸操作,有了腧穴、针灸操作基础,方能临证治疗。笔者将微信支持下的混合式学习引入到了3~5个教学内容,前后贯穿,环环相扣,自成体系,有利于前后知识点的衔接。笔者将最初的设计方案,进行了调整,见图2。

图2 混合式学习模式调整方案

3.2 微信支持下针灸学混合式学习的优势 (1)微信与混合式学习巧妙对接,满足学生利用智能手机碎片化学习的需求,亦是顺应时代的需求。在信息科技发展的今天,尤以智能手机、平板电脑广泛普及的今日,碎片化、“刷屏”式学习越来越受学习者们的青睐。①化整为零:一门课程是有其自身教学体系,但又是由很多小的知识点所组成的,看似纷繁复杂的庞大理论体系,若将其切割成多个知识点,掌握了每个知识点,学习者亦可轻而易举地搭建成这门课程的理论体系。②自由自在:每个人的学习时间、习惯、方法不同,而微信作为一个提供学习素材的平台,极大地适应了学习者的“自由性”,完成知识点的学习,由点到面,逐一攻破。

(2)实现针灸教学可视化:在笔者上学时代,为了掌握一个知识点,常常将其缩减到一个小卡片大小,日积月累。微信平台,相对学生时代的“小卡片”,其功能有过之而无不及。微信公众平台素材形式多样化、内容广泛、提供了多元化的学习支持,既可作为学习者课前的预习使用,又可作为课上教与学的辅助工具,还可以为课后学习者巩固、复习使用。

(3)微信支持下的混合式学习,增加了交流,提高了学生的自主学习能力,同时锻炼学生协作及表达能力,为社会培养的不仅是专业人才,更多的是全方位的人才。面对大学生这样的学习群体,教师更重要的教学任务不是“授之以鱼”,而是“授之以渔”,除专业知识的获得,更要潜移默化地培养其各种能力,以便逐渐适应社会的需求。这也是教学需要改革的最终目标。

(4)通过微信平台支持,在整个混合式学习过程中,以课前、课堂、课后的“三结合”方式,实现教育信息的执行控制性。课前,教师可以根据教学内容,对学习者预习的素材,进行设定和推送,课堂面对的现场指导、学习,课后可根据课前、课堂学习情况,修整素材,方便学习者课后复习。整个过程实现了教师以微信平台为工具的教学信息执行控制性。在教与学的过程中,学生、教师均是主体,缺一不可。而从容不迫的教学秩序,让教师更能有充分的准备,这也是提高教学质量的重点。

3.3 混合式学习的思考 今日之教育最需要的就是用时代和创新文化来思考,并充分利用潜在的学习模式进行动态的转换。随着信息技术的不断发展与更新,为改变、改革当下教育提供了良好的契机。高校教师利用信息技术来影响学校教育的兴趣也越来越浓厚。这也就为正确运用混合式学习提供了一个步骤清晰的行动指南。

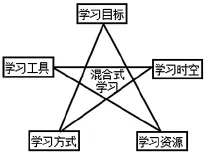

混合式学习,并不是单纯地将在线学习与课堂学习简单的结合。在《混合式学习——用颠覆式创新推动教育革命》一书[10]中,作者将混合式学习划分了5个维度,即离线与在线学习的混合;自定步调的学习与实时协作学习的混合;结构化学习与非结构化学习的混合;定制内容与非定制学习内容的混合;学习、时间互动与绩效支持的混合。笔者通过上述实证研究,将这一全时空的混合观,从教学结构要素分析,将其转化以下五个维度(见图3)。

图3 混合式学习模式5个维度

(1)学习目标的混合:课本中基本知识教学目标和进一步深化探索学习目标的混合,传统知识技能与高阶思维技能的混合;在这一体系中学习目标不仅仅局限于课本中传统的教学目标,以信息技术为媒介,逐渐培养学习者高阶思维技能,培育适合时代需求的高质量人才。(2)学习工具的混合:传统教学手段与信息技术工具的混合。学习工具的混合,也是良好的实现混合式学习的必要手段和技术支撑。智能手机、平板电脑等移动终端,具有易携带、使用广、移动性强、应用门槛低等特点,使得移动设备进入教育领域难度大大降低,并且在支持个性化学习、移动学习方面具有得天独厚的优势,是混合式学习的重要技术手段。传统教学手段与信息技术工具的混合,学习形式多样化,耳目一新,更能提高学习者的学习兴趣。(3)学习时空的混合:即在线碎片化学习与课堂固定教学的混合:学习时空的混合,使得学习者能够利用碎片化学习从“点”入手,逐渐形成“线”,最终达到课堂教学的“面”,课后的线上复习,又可实现知识再现。学习时空的混合更适应了现代学习者的学习节奏和学习需求。(4)学习方式的混合:即自主学习与协作学习的混合:在混合式学习中,在线学习,实现了个性化学习;课堂面授、小组谈论、任务完成均需要学习者之间的协作学习。以自主学习为基础,实现良好的相互协作,加强了相互间的交流与合作。团队意识、必要的沟通能力,这些都是今后学习者步入社会必不可少的隐性财富。(5)学习资源的混合:传统资源与优质“精准”教学资源的混合;传统教学课本中的教学资源有限,课程时数有限,教师难以将较多相关知识点一一呈现。在线学习,可以实现“精准”教学素材的展示,让学习不仅可以联系前面已知的知识,更可将原有、现有知识点连接。以针灸学教学为例,可将原有的中医基础知识、中医诊断知识及中医内科学知识逐一联系,结合现有学习的针灸知识,引导学生解决临床案例。混合式学习,不仅可以将每个知识点连接成线、面,亦可将课程与课程连接成面。5个维度的混合,看似独立,又相互牵制、制约,构成了混合式学习体系。

3.4 混合式学习使用建议 笔者在研究过程中发现,混合式学习并不是所有教学内容均适用。在混合式学习设计中要注意该信息技术应用时要“适需、适时、适量和适度”,把握时机,按需使用,适度适量,方能将混合式学习的教学优势发挥到极致,达到提高教学质量的目标。“适需”即从问题出发,需要解决什么问题,什么问题适合用混合式学习,什么教学内容需要使用混合式学习。“适时”即技术运用的时机,在整个学期的教学过程中,什么阶段可以适合使用混合式学习。“适量”即并非一门课程的所有教学内容均适合使用混合式学习,需要教育者依据多年的教学经验不断的探索,选取部分教学内容进行混合式学习,方能将传统教学与信息教学有机结合,达到绩效最大化。“适度”即动态调节与变化。不同班级具有不同学情,不同的教育者有不同的教学风格,因此,教学素材、选取的教学内容均不是一成不变的,而是动态的。

通过实证研究不难发现,混合式学习有三大优势:个性化、便利性和低成本。通过课堂教育与在线教育的结合,教师可以引导学生积极参与并探索建立在已有知识基础上的资源,关注那些需要被关心的学生,用混合式学习,掌握知识对每个学习者来说都成为了可能。然而,世上并无万能的东西,每个阵营的人都持有自己的解决方法,我们应选择适合有专业特色的教学方法,达到最终教学目标,培养新时代人才。