选题先对路

2018-10-20满新颖

满新颖

歌剧的特性在于以音乐承载戏剧,只有当音乐和戏剧高度化合后,过耳成诵又能历久弥新的佳作,才能被称为经典。然而这种音乐所能化合的剧本却非同一般,须遵从人所共情的普遍原则,而不是什么题材都适合搞音乐戏剧。不论作曲家还是编剧,也不管他们已把作品剪裁得如何得当,在从其他艺术形式转换到音乐统领全局的戏剧之前,音乐戏剧题材的适应性是首当其冲的,如此关键处理不好,不具有历史的穿透力和当下性,后续传播链环就都接不上,小修小补也会来不及。我国历史上那些书写家国情怀、民族大义与现实斗争的歌剧在当今国际交流日益频繁时,正经历着史无前例的淘洗。

原创歌剧如何出新出经典,怎样以充满文化自信的软实力来“一带一路”走出国门呢?选题对路是关键。

从“走出去”到“一带一路”以来的探索

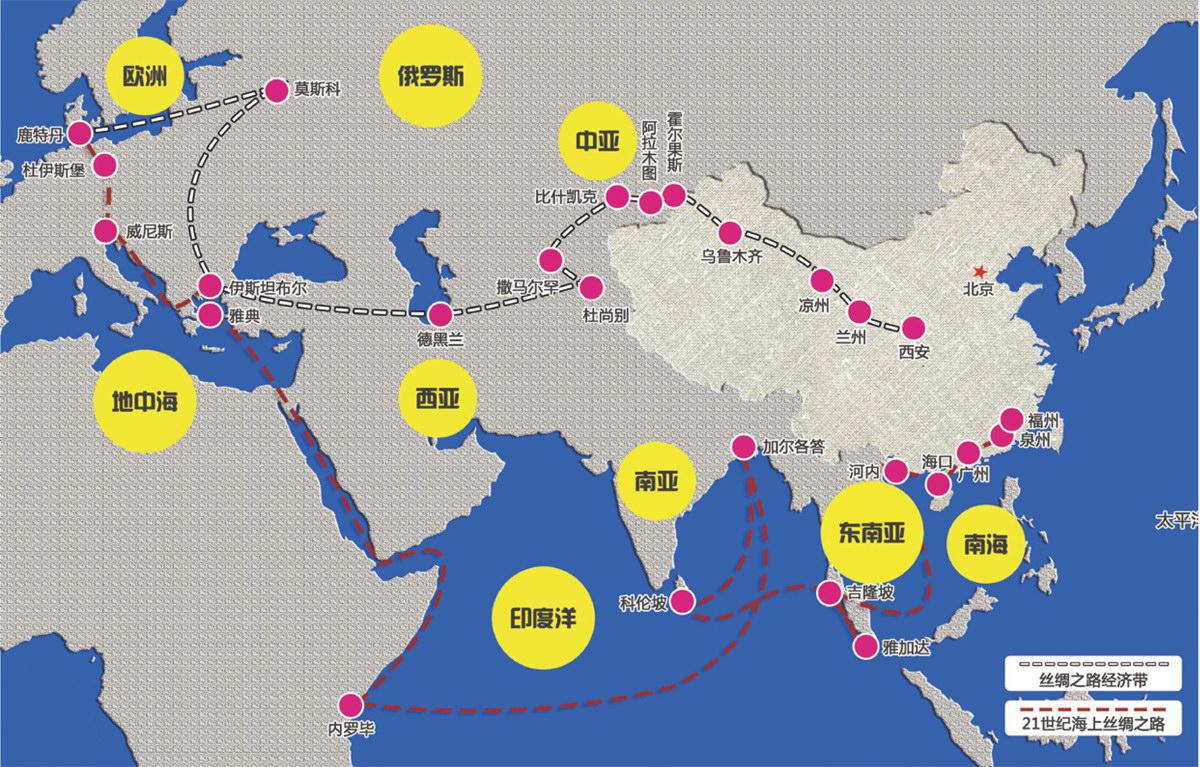

2013年起,国际文艺界开始紧密关注本届政府“一带一路”倡议。由于“‘一带一路框架包含了与以往经济全球化完全不同的理念,即‘和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢,这正是丝绸之路文化内涵的体现”,不少国家与我国的合作明显在朝这个世界意识的大方向上靠拢。

在国内,2014年以来,“一带一路”已迅速成为学界热词,为促进世界和平发展,以艺术审美造福各国,文艺界更是深入围绕主题,在多个领域进行了及时的探索性调整、灵活的对接与创作行动,在综合性舞台戏剧领域,也相应出现了不少新题材、新形式的演出活动。

2016年12月29日,由部长雒树刚担任组长的文化部“一带一路”工作领导小组宣告成立,向全国下发了《文化部“一带一路”文化发展、行动计划(2016-2020年)》(见文外发〔2016〕40号)的文件。通知指出,要“支持与‘一带一路沿线国家和地区文化机构在戏剧、音乐、舞蹈、美术等领域开展联合创作,在国内‘一带一路沿线区域实施‘中华优秀传统艺术传承发展计划,通过国家艺术基金对‘一带一路主题艺术创作优秀项目予以支持。”同时,文化部也对包括歌剧在内的相关组织、资金、法规、人才和评估等保障措施上进行了承诺。这也就意味着,政府文化措施定会朝着此方向努力。到目前为止,包括歌剧在内的音乐戏剧,在作品原创、表演交流和多项赛事中都在纷纷回应此理念。

然而,当前需要更为清楚并认真思考的是,我们的眼光应该更具有历史的纵深感,我们的歌剧创作不能不把以往的创作和传播曲折作为当下考量的教训和经验,要更好地用歌剧造福世界、荫庇后人,展开有历史广度、深度和持续性的文化交流。我国原创歌剧该怎样调整题材,才能更好地适应发展?是否可能按既有的斗争歌剧、民族歌剧、獻礼歌剧或其他意识形态歌剧的路向进行选择题材呢?

应该说,从前的中国艺术节和中国歌剧节,都积累了大批获奖歌剧剧目。这些佳作能否在“一带一路”理念下走出国门向两大丝绸之路的沿途国家或者西方歌剧发达国家进行一番有票房、有国际影响力的“文化代言”或进行“文化大使”交流,从而体现出“一带一路”的中国歌剧梦呢?

我们必须反思核心的问题在哪里?我以为,许多歌剧作品的思想性、艺术性上,都存在着难以走向国际和世界交流的问题。面对“一带一路”倡议这样的时代机遇,面对歌剧昂贵的造价,中国原创歌剧究竟该如何从根本上调整,才能真正充满希望地实现“一带一路”,而真正影响和回馈全世界呢?历史上,面对世界舞台,我们的歌剧创作究竟存在什么样的主要问题和差距?歌剧所承载的文化属性是什么?经典歌剧题材的选择有规律可循吗?上述一系列当前所面临的问题看似十分复杂,但是,只要我们从内容、从思想性的高度去认真审视,便可以得出一些根本性的结论

艺术创作的本质是为人和社会的服务。须承认,“写什么”当然属于艺术家作为公民的自由,人人皆可写,他人无权干涉,但是如果放至世界范畴,那关键就要看世界人喜欢什么,怎么写。歌剧却不同,既往的中国歌剧与西方歌剧史上脍炙人口、久演不衰的经典相比,除艺术表现手段及表现力这个形式感之外,首要的问题是:歌剧能否承载人类普遍的理想和追求,即剧本的主题立意能否承载世界和未来。这些歌剧题材所包含的主题与立意,能否跨越历史、政治的风雨后还可以恒久地感动人心。

原创歌剧,该如何选题

笔者长期以来研究中国歌剧史及创作思潮,紧密关注每部中国原创歌剧的诞生,也越来越清楚地看到,不管我国歌剧过去无论在艺术手法上有何种可贵经验,但从创作中,反映出的对歌剧美的认识程度上的片面性,歌剧创作自身不能遵循一般创作规律和原则,仍是最大的问题。如不能从根本上扭转或大力改善这种局面,我们还将陷入长期困顿,而大量的人力物力财力和艺术家的大好青春、才华,也照旧是“流水落花无问处”。如何打造能在未来走向世界、赢得普世尊敬的中国歌剧经典,我们则须俯视历史的研究、俯视世界艺术思潮,找到引领未来的歌剧选题。

然而,俯视历史,须先搞清为何那些诞生于400多年前的意大利歌剧,如蒙特威尔第的《奥菲欧》、格鲁克的《奥菲欧与优丽狄茜》等作品至今还频频上演。笔者认为,我们还要不断地研究歌剧史,要能从整个大历史中,找到前人在歌剧选材、主题立意和艺术表现上的规律性,从而解决这百年来长期困扰中国的问题。歌剧这种“不自然的化合物”俨然属于文艺复兴以来最具魅力的活态舞台综合艺术形式,而被抬高后奉若“朝阳艺术”的音乐剧,恰恰也体现了这种音乐戏剧与时代同步、奉行格鲁克歌剧改革的主张。在此,我无意做歌剧和音乐剧的差异比较,但事实上,在题材选择所表现出的睿智上讲,经典的音乐剧与历史上的经典歌剧相比,并无太大差异,音乐剧的选题从势头、成功率、总量和所表现出的创作活力上,也大大超过了目前中国歌剧的状态。

若仔细比较400多年以来那些演出率最高的经典剧,我们会发现,它们在选题上具有惊人的一致性:不论作品属于何种神话体系,这些歌剧根本的主题、立意都着眼和彰显人对自由、平等与博爱理想的渴望。而弘扬启蒙精神、注重历史反思与对现实的批判精神,这依然属于经典戏剧的最高品质。这些作品体现出的价值观和哲学精神有着跨民族、跨历史、跨宗教、跨文化、跨政治、跨种族、跨时代、跨国界的优势和特质,体现出了时代最高、最不平凡的艺术态度和自由精神与信仰。从这个高度上看,歌剧学作为戏剧学的分支,依然属于理性的人学命题范畴,而绝不能作为娱乐。当然,歌剧所体现的这种现代性,的确长期被其复杂而多样的艺术表现手法和剧场的迷幻和曼妙所遮蔽。无论欧洲还是中国,那些不好的歌剧,不是因为戏剧脚本内在的戏剧性不足,就是营造的剧场戏剧性不足。