不确定性下我国城镇居民消费的习惯形成特征研究*

2018-10-19臧旭恒

臧旭恒,陈 浩

(山东大学 经济学院,山东 济南 250100)

一、引言与文献综述

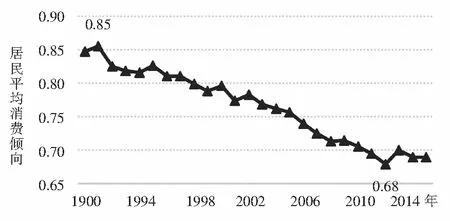

随着刘易斯拐点的到来、供需矛盾的突出,我国经济步入潜在增长率下降的新常态,投资遭遇瓶颈,且国际经济的疲软使得我国出口萎缩,经济增长亟需动能转换。为增强经济增长的内生动力,释放大国消费尤其是居民消费的红利,发挥其对经济高质量发展的基础性作用成为关键所在。但是我国居民消费的现状却不容乐观,消费倾向逐年走低,消费行为趋于谨慎(图1所示),反而进一步加大了供需的矛盾。如何释放居民的消费潜力成为政策界和理论界的关注焦点。

图1 近年来我国城镇居民平均消费倾向[注]注:数据根据《中国统计年鉴》计算所得。

为探究扩大我国居民消费的政策措施,国内外学者分别从人口、制度、性别比、城镇化、发展战略等角度对居民消费现状的成因进行了多方探讨,但居民消费为何趋于谨慎,学界百家争鸣而莫衷一是,故对此需更深入的探讨。居民行为特征是形成消费现状的行为基础,对于准确地理解居民的消费至关重要(朱信凯和骆晨,2011)[1] 140-153,其中习惯形成理论因其能更好地拟合居民的消费行为而备受关注[注]本研究所采用的习惯形成概念是狭义的习惯形成,即Deaton(1992)所说的内部习惯形成。。

习惯形成是一种特殊的效用理论,假设居民消费的效用具有时间不可分性,即效用取决于当期消费的数量和习惯性存量,居民通过平滑消费的增长期待生活水平逐年提升,最终形成消费水平不断提高的习惯偏好。在形成消费习惯的过程中,习惯性存量为一状态变量,外部因素通过其对居民消费产生持续性影响,居民消费决策逐步动态调整。

习惯形成理论广泛运用于居民消费问题的研究,国外学者如RyderandHeal(1973)[2] 1-31、Deaton(1992)[3] 22-36、Carrolletal.( 2000)[4] 341-355、Rozen(2010)[5] 1341-1373等对其数量模型、研究范式、影响方式的研究。国内学者则运用习惯形成理论探讨我国居民消费不足的问题,如杭斌(2009)[6] 96-105、杭斌(2010)[7] 126-138、贾男等(2012)[8]327-348、杭斌和闫新华(2013)[9] 1191-1208、黄娅娜和宗庆庆(2014)[10] 17-28、翟天昶和胡冰川(2017a)[11] 61-74等,严成樑和崔小勇(2013)[12] 53-70、翟天昶和胡冰川(2017b)[13] 138-149对其进展做了综述。其中杭斌(2010)[7] 126-138探讨了城镇居民具有时变性的消费习惯形成效应对其平均消费倾向的影响;贾男等(2012)[8]327-348考虑了不确定性下农村居民食品消费的习惯形成效应;黄娅娜和宗庆庆(2014)[10] 17-28则研究了不确定性下城镇居民食品消费的习惯形成效应及其时变性;翟天昶和胡冰川(2017a)[11] 61-74则研究了农村居民食品消费习惯形成效应的演进。以上研究均验证了居民消费的习惯形成效应,并基于其类似谨慎消费行为的特点判断其是居民消费行为趋于谨慎的原因之一,但是对于居民消费为何存在习惯形成特征、其为何类似谨慎消费行为缺乏严谨的解释。黄娅娜和宗庆庆(2014)[10] 17-28等的研究虽然考虑了不确定性,但没有深入探究不确定性与居民消费习惯形成特征的关系,也并未考虑对居民而言更重要的支出不确定性的影响。另外,基于短面板的分析也不能体现习惯形成的时间动态性质。因此,居民消费的习惯形成特征尚需进一步的探讨。

转型时期,我国居民消费为何具有习惯形成特征?习惯形成为何体现居民消费行为的谨慎性?为回答以上问题,本文以城镇居民为研究对象,从居民面临的外部环境特征和内在心理特征两个维度系统分析了居民消费习惯形成特征的产生机理,进而构建居民消费函数,并根据其时间动态性质,采用1991—2016年多元时间序列数据[注]具有时间连续性的微观数据是最佳选择,但是我国的微观数据集如CHIPS、CHNS、CHFS、CFPS等或不具有时间连续性,或不具有消费数据,或时间跨度过短,因此采用宏观时间序列数据,又因月度和季度数据不可得,且考虑到居民消费决策多以年为单位进行,故采用年度时间序列数据。进行了ARIMAX实证检验。研究发现多元不确定的增长经济环境和儒家传统造就并强化了我国居民消费显著的习惯形成特征,其类似一种谨慎的消费行为,不确定性引致的预防性动机将增强其强度,其又会降低不确定性的影响。转型时期高速增长的经济和多元存在的不确定性导致城镇居民消费的习惯形成特征格外明显,消费行为日益谨慎。

其余部分安排如下:第二部分,从外部环境和心理特征两个维度分析居民消费习惯形成特征的产生机理;第三部分,拓展LC-PIH模型构建具有习惯形成特征的消费函数;第四部分,采用城镇多元时间序列数据进行ARIMAX实证检验;第五部分,得出结论和政策建议。

二、转型时期城镇居民消费行为特征分析

外部消费环境特征影响着居民的内在心理特征,进而决定其消费行为(Wilkinson,2012)[14] 34-146。本节将借鉴臧旭恒(1994)[15] 17-37的做法,从我国转型时期居民面临的特殊外部环境特征和内在心理特征两个维度分析居民消费习惯形成特征的产生机理。

(一)外部环境特征分析

转型时期我国城镇面临的消费环境集中体现在特殊的经济和制度环境。经济环境的主要特点体现在经济的高速增长和发展方式的转型,制度环境的主要特点体现在制度建设具有试错性质的“马尔科夫性”(王曦和陆荣,2011)[16]415-434。

经济的高速增长使居民收入稳步提高,其经历并习惯于生活水平的逐年改善。发展方式的转型、制度建设的探索则导致经济因素处于快速变化的不稳定状态,市场的不完善较为明显,进而造成了居民面临多种不确定性:信息的滞后、知识的匮乏使得居民有限理性,难以准确预期;金融市场的不完善使得居民受到外生流动性约束(万广华等,2001)[17] 35-44;收入分配制度的不合理导致收入差距明显;教育、医疗、养老等社会保障制度的不健全一方面导致支出预期偏差较大,另一方面赡养老人、抚养子女的压力增大(何立新等,2008;杨汝岱和陈斌开,2009)[18]117-130,[19] 113-124。[注]本文认为,结合我国居民消费现实和相关学者的研究,有限理性、攀比、代际扶持等都是广义上的不确定性因素。比如有限理性,预期偏差将增大居民的不确定感,如叶德珠等(2012)的研究;相互攀比,落后于他人的惶恐会给居民带来焦虑感,如杭斌和闫新华(2013)的研究;代际扶持,赡养老人的压力,子女在教育、婚姻方面的竞争愈加激烈,都会加大居民对不确定性的预期,如杨汝岱和陈斌开(2014)、Du and Wei(2013)等的研究。因此,转型时期城镇居民面临的外部消费环境可总结为“多元不确定的增长经济环境”。

(二)内在心理特征分析

面对多元不确定的增长环境,以儒家为主体的文化传统塑造了我国居民的消费心理特征。总结而言,儒家所倡导的“未雨绸缪”“禁奢崇俭”“科层等级”“代际交叠”“三思而后行”等理念深刻影响着居民的心理特征[注]“人无远虑必有近忧”(《论语·卫灵公》)、“奢则不孙,俭则固,与其不孙也,宁固”(《论语·述而》)、“礼不下庶人,刑不上大夫”(《礼记·曲礼》)、“孝悌也者,其为人之本与”(《论语·学而》)、“吾日三省吾身”《论语·学而》等集中体现了儒家文化对居民消费行为的影响,分别形成了“未雨绸缪”“禁奢崇俭”“科层等级”“代际扶持”“三思而后行”等文化传统。。“未雨绸缪”内含的防范意识导致居民厌恶风险;“禁奢崇俭”内含的崇尚节俭引导居民偏好储蓄,形成内生流动性约束(杭斌和修磊,2016)[20] 73-79;“科层等级”内含的尊卑有序促使居民追求经济地位,相互攀比;“代际扶持”内含的利己动机促使居民养老扶幼。风险厌恶、偏好储蓄、寻求地位以及养老扶幼等共同体现了我国居民的消费心理特征。居民的风险厌恶倾向会因以上心理特征而强化。

此外,改革开放之前物质匮乏的生活经历使当今社会的消费主体对不确定性深恶痛绝,其风险厌恶倾向和代际扶持的动机“非理性”强化[注]45~60岁的人群构成我国社会的消费和储蓄主体,这部分人群在记忆保存和性格形成的童年和青少年时期正处于三年自然灾害和物质匮乏的年代(金烨等,2012)。(程令国和张烨,2011)[21] 119-132。故居民在心理上会有较强的预防性动机,促使其做出消费决策时“三思而后行”。

(三)居民消费行为特征

综上所述,转型时期我国城镇居民面临多元不确定的增长经济环境,习惯于生活水平的逐年提升,但同时也面临多种不确定性。面对不确定性的影响,风险厌恶等心理特征会导致居民具有较强的预防性动机。外部环境和内在心理的相互影响,促使居民在做出消费决策时将“三思而后行”,即总结过去、规划未来,故居民消费的效用除受到当期消费数量的影响,还将受过去消费量的影响,消费效用具有跨期相关性,居民消费行为将呈现习惯形成特征。

基于以上分析,我国城镇居民消费函数可以设定为:

Ct=f(Ht,Yt,X1t,X2t,…,Xnt,εt)

其中,Ct表示当期消费水平,Ht表示消费习惯性存量,Yt表示收入水平,X1t…Xnt表示各不确定因素,依据上文分析选取t期的地位寻求因素、收入差距水平、支出预期偏差、代际扶持因素等因素,εt则表示其他不可观测因素。

三、理论分析

生命周期—持久收入模型(LC-PIH)是研究现代居民消费问题的核心理论,但居民完全理性、效用时间可分等假设并不符合经济现实。故从两个方向对其进行改进:借鉴Angeletosetal.(2001)[22] 47-68的研究,引入双曲线贴现模型拓展时间偏好因子,改变LC-PIH模型关于时间偏好因子为常数的假设,体现居民的有限理性;借鉴Carrolletal.(2000)[4] 341-355的研究,引入习惯形成模型建立居民消费效用的时间相关性,改变LC-PIH模型关于居民消费效用仅取决于当期消费的原假设,体现居民消费行为的习惯形成特征。

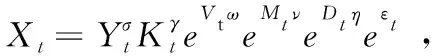

其消费效用规划如下:

(1)

(2)

s.t.At+1=(1+rt)(At+Yt-Ct)

(3)

其中Ct、Yt、At分别代表居民在t期的消费水平、收入水平和期初资产;Ht代表消费习惯性存量;rt代表实际利率;Et为期望算子,表示居民根据t期的信息对未来的预期。

借鉴Angeletosetal.(2001)[22] 47-68的方法,结合我国城镇居民边际消费倾向较低的现实,得出这一规划问题的欧拉方程如下:

(4)

即居民消费效用最大化的条件是各时期净消费的预期边际效用的贴现值均与当期净消费的边际效用相等。但未来时期被赋予了相对更大的权重,反映出有限理性放大了居民的风险厌恶倾向。

方程(4)中,期望算子Et表示居民根据t期的信息对未来的预期。因各外部因素也是居民进行预期的主要依据,故对方程(4)做如下处理:

(5)

lnCt=λlnCt-1+βδγlnKt+βδσlnYt+βδνMIt+βδωVIt+βδηDt+εt

(6)

方程(6)可以看出,时间偏好因子的时间不一致性引致的短期低、长期高的贴现率结构放大了外部因素等对居民消费水平的影响,这与黄娅娜和宗庆庆(2014)[10] 17-28的观点一致。

四、实证检验

本节将依据消费函数(6)和采用的数据类型设定结构计量方程,实证检验转型时期我国居民消费的习惯形成特征,并分析不确定性下居民消费习惯形成强度及其变化。

(一)数据说明、变量选取与模型设定

1.数据说明

本节采用城镇多元时间序列数据,时间范围为1991—2016年[注]我国城镇居民面临的经济和制度环境在1991年前后发生较大的改变(《发展和改革蓝皮书——中国改革开放30年(1978—2008)》,社会科学文献出版社,2008年),且运用邹检验、匡特似然比(QLR)检验的结果显示我国居民消费函数在1991年发生结构突变,故选择1991—2016年。检验结果显示该段时期不存在时间结构变动。。所有原始数据均来自历年《中国统计年鉴》和WIND数据库。数据主要包括居民消费水平、可支配收入、社会平均消费水平、基尼系数、社会信贷规模、劳动者报酬等数据,还有人口抚养比、人口性别比等人口统计学数据。以上含有价格因素的数据均以1990年消费价格指数为基期进行了平减,从而去除了通货膨胀因素的影响。为控制极端值并减轻异方差的影响对上述部分变量做了对数化处理。

2.变量选取

(1)被解释变量

本节的被解释变量是居民消费支出。借鉴翟天昶和胡冰川(2017a)[11] 61-74、陈斌开等(2010)[26] 62-71的研究,采用城镇居民实际消费水平CONt作为代理变量。

(2)关键解释变量

根据对我国居民消费环境的分析,影响居民消费支出的关键因素主要包括收入水平和多元不确定性,因此本节选取居民收入水平和地位寻求动机、收入差距水平、支出预期偏差、代际扶持动机作为关键解释变量。

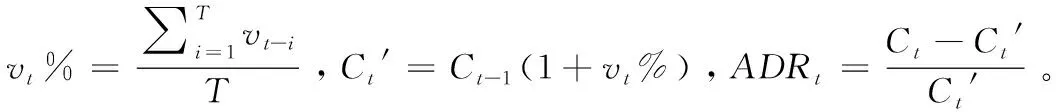

收入水平,以持久收入PIt作为代理变量,且为控制可能的内生性,采用可支配收入的平滑值计算持久收入[注]除了本文选取的解释变量和控制变量,经济系统中尚有如市场化进程、发展战略等宏观经济因素和居民性别、学历等微观人口特征同时影响居民消费水平和收入水平,故持久收入可能存在内生性。另此处及下文所说的平滑值均采用Holt-Winters无季节因素指数平滑法计算。。另采用居民可支配收入增量的平滑值RPISt作为替代变量进行稳健性检验。

地位寻求动机,借鉴杭斌和闫新华(2013)[9] 1191-1208的做法,利用社会平均消费水平加以表示,为控制可能的共线性,利用滞后两期的社会平均消费水平的平滑值ACt作为代理变量。

收入差距水平,主要源于收入分配的不平等,故借鉴孙慧钧(2004)[27]79-82的做法,采用基尼系数GIt作为代理变量,另采用收入增长率的平方VISt作为替代变量进行稳健性检验。

代际扶持动机Dt,借鉴孙涛和黄少安(2010)[30]51-61的研究,利用人口抚养比DRt,即老年和少儿总人口与劳动年龄人口比重作为代理变量。为检验结果的稳健性,以非经济活动人口和经济活动人口的比值定义人口负担比DREt作为替代变量进行检验。

(3)控制变量

此外,有学者将2001年加入世界贸易组织和2008年全球金融危机作为划分我国经济阶段的时间节点(张慧芳和朱雅玲,2017)[33]23-35。虽然邹检验显示居民消费函数在这两个时间点并不存在结构突变,但为进一步消除其影响,本节分别在2001和2008年引入时间虚拟变量T1和T2。

各变量的描述性统计结果显示,该段时期城镇居民的消费水平提高了约6.3倍,收入水平提高了约7.3倍,消费倾向总体上降低了;基尼系数最大值接近0.5,收入不平等情况较为严重,同时调整离差率的极差达到约18,居民的支出预期偏差较为显著。

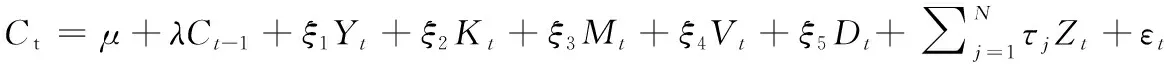

3.模型设定

本文采用多元时间序列数据,目的为探究居民的消费行为特征,故需验证居民消费水平与各解释变量的长期均衡关系,因此采用含有外生变量的自回归移动平均协整计量模型ARIMAX(p,d,q)[注]时间序列数据处理模型主要包括ARMA模型、ECM模型(误差修正)和VAR模型(向量自回归)。其中ARMA研究的是经济变量之间的长期均衡关系,ECM模型研究的是经济变量之间的短期波动关系,VAR模型研究的则是多个时间序列之间的相互影响。结合本文的目的,最终选择ARMA模型。ARIMAX(p,d,q)模型是引入外部变量后对ARMA模型的拓展。,设定结构计量模型如下:

其中,Ct和Ct-1分别表示居民在t期和t-1期的消费水平;Yt、Kt、Mt、Vt、Dt为关键解释变量;Zt为控制变量,表示影响居民消费水平的其他因素;εt为不可观测的随机扰动因素。

(二)研究设计

本节的分析遵循以下步骤。首先,通过Ljung-Box Q检验验证了被解释变量在1%水平上具有序列相关性;通过方差膨胀因子(VIF)检验验证了解释变量之间不存在严重多重共线性。其次,通过ADF值检验变量的平稳性,并用PP检验、DF-GLS检验、KPSS检验等判断ADF结果的稳健性,检验发现所有变量均为5%水平及以下的一阶差分平稳序列[注]为控制篇幅,此处并未列式变量平稳性检验的结果。;其次,采用多变量Johansen协整检验,迹检验和最大特征值检验两种检验结果均表明该长期均衡关系的存在;再次,通过AIC和BIC信息准则确定滞后阶数p和q的最优值,显示模型形式为ARIMAX(1,1,0)。

根据项目示范区产权的划分和石首市项目区实际情况,从水库取水,灌溉方式为自流灌溉的末级渠系供水费用由管理费用、配水人员劳务费用和运行维护费用三部分构成。提水灌溉的区域,由于泵站为小型泵站,且产权归农民用水者协会所有,农民用水者协会负责运行成本和维修,因此,提水灌溉区域末级渠系供水费用由管理费用、配水人员劳务费用、运行维护费用及水泵运行成本四部分构成。

接下来进行回归分析。最后对模型进行检验:为验证MLE估计的有效性,通过JB检验等检验扰动项的正态分布性;为检验模型拟合的优度,通过Ljung-Box Q检验等验证了残差的序列相关性和方差齐性;为验证模型不存在遗漏变量和内生性,通过Wald检验验证变量的联合显著性。结果均表明本文的模型设定是合理的。

(三)实证结果分析

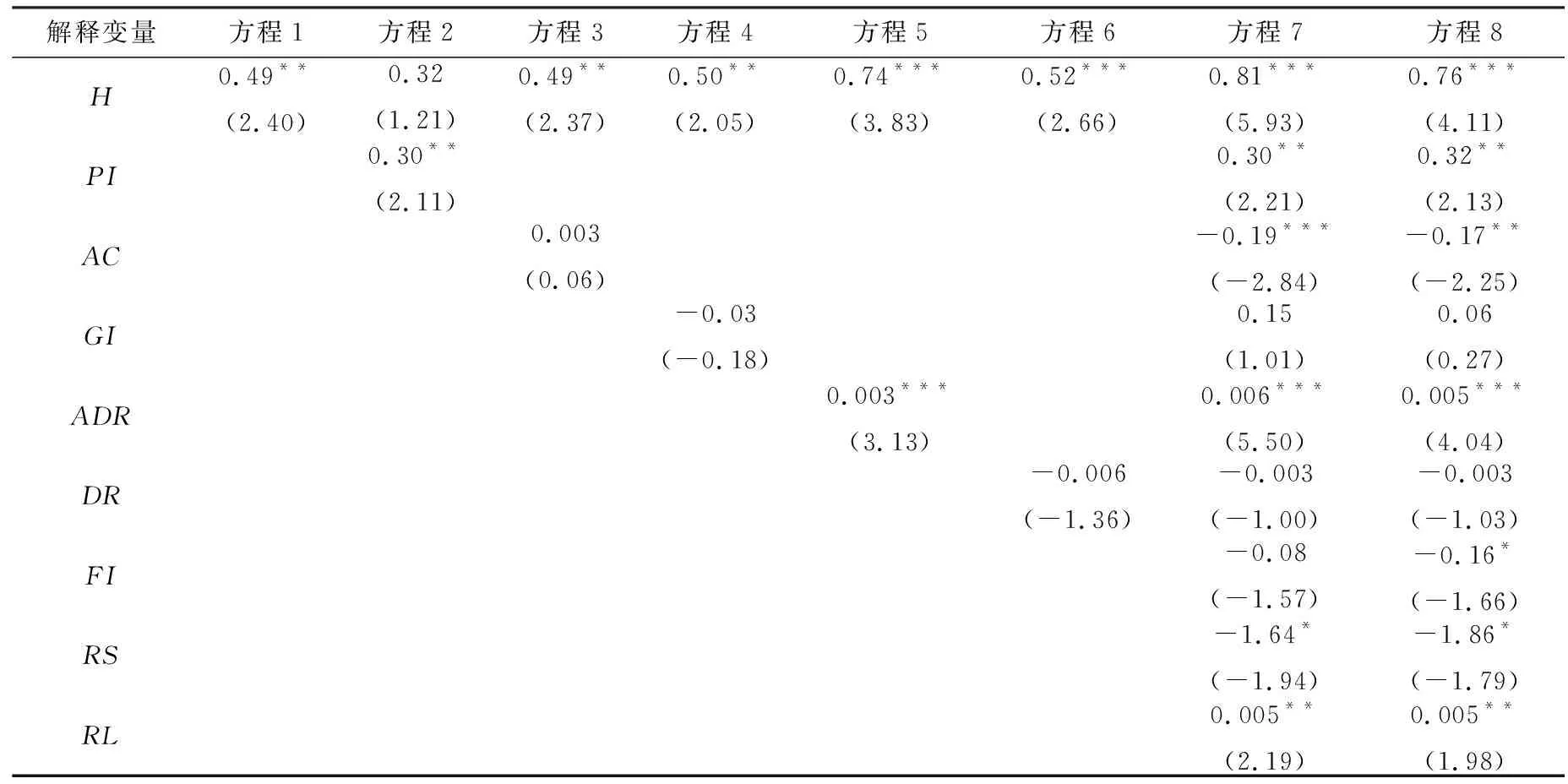

实证回归结果如表1所示。其中方程1不考虑外部因素的影响;方程2~6分别考虑收入水平和各外部不确定性因素的影响;方程7综合考虑以上因素;方程8加入了M1和M2时间虚拟变量。下面将从习惯形成参数和各变量系数的统计和经济显著性角度分析不确定性下城镇居民消费的习惯形成特征。

表1 ARIMAX检验结果

注:上标***、**、*分别表示在1%、5%和10%水平下显著;各变量的括号中报告的是z统计量,所有方程形式均为ARIMAX(1,1,0)。为控制篇幅,常数项、残差正态分布检验、白噪声检验、方差齐性检验和Wald检验结果没有列式。

总体来看,不论是否考虑收入水平和各不确定性因素,习惯性存量的系数均在1%水平下显著,反映出居民消费行为呈现显著的习惯形成特征,期待生活水平逐年提升的愿望和对未来生活水平下降的担忧均比较强烈。方程1结果显示,如不考虑外部因素,习惯形成参数约为0.43,该结果与杭斌等的估计结果(0.32~0.43)基本一致;方程2结果显示,如不存在不确定性,仅考虑收入水平的影响,居民消费将不再表现出习惯形成特征,因该段时期居民的收入水平稳步提高,保证了其生活水平的逐年提升,故无需三思而后行;方程3~6结果显示,分别考虑地位寻求动机、收入差距水平、支出预期偏差、代际扶持动机等不确定性因素的影响,居民的消费行为均表现出更加强烈的习惯形成特征,尤其是在考虑支出预期偏差时其参数的增大尤为明显,故习惯形成特征与不确定性的影响正相关,而且考虑习惯形成特征后,各不确定性因素对居民消费的影响或者不显著或者数值很小,故前者又会减小后者的影响;方程7结果显示,综合考虑外部因素的影响,习惯形成参数将增大至0.81,说明不确定性下居民消费行为具有更强的习惯形成特征,其强度随不确定性的增强而增大,类似谨慎的消费行为。方程8的结果显示2001年加入世界贸易组织和2008年全球金融危机并未对我国居民消费产生影响。

居民消费之所以呈现这样的行为特征,与我国改革开放发展历程是密切相关的。自1992年以来,我国开始建立社会主义市场经济体制,城镇的养老、医疗、教育和住房制度先后开启市场化改革,居民前期享有的“从摇篮到坟墓”的福利制度发生了根本性变化,支出预期的偏差以及财富分布的阶层差异化、赡养老人、抚养子女等各种压力骤然增加,多元不确定性成为居民做出消费决策时主要考虑的因素。外部环境因素的变化显著影响到居民形成消费习惯的过程,其担忧未来生活水平下降的预防性动机愈加强烈。因此,该段时期居民消费的习惯形成特征格外明显。

方程7的结果显示:首先,收入水平在5%水平上正向影响居民消费,故努力提高居民的收入水平应是扩大居民消费的主要选择之一。其次,地位寻求动机在1%水平上负向影响居民消费,故城镇居民通过地位性消费彰显社会地位的动机比较弱,这与金烨等(2012)[34]887-912的结论是一致的,如何促进居民地位性消费成为一个重要政策方向。再次,支出预期偏差的影响虽然统计上比较显著,但其数值非常小,这与臧旭恒和李燕桥(2012)[31]61-66的结论一致,间接地说明习惯形成特征会降低不确定性的影响。最后,控制变量中,人口性别比在10%的水平上负向影响居民消费,说明居民为提高子女的婚姻竞争力会减少消费积累财富,与DuandWei(2013)[32] 275-289的观点一致,这与我国日益失衡的性别比例相关;劳动收入份额在5%水平上正向影响居民消费,但其数值较小,努力增加劳动者收入在国民收入分配中的所得亦应成为扩大居民消费的政策方向之一。

综上所述,城镇居民的消费行为呈现习惯形成特征,居民具有比较强烈的期待生活水平不断提升的愿望。另外多元不确定性引致的预防性动机将增强习惯形成的强度,习惯形成特征又会降低不确定性的影响。1992年社会主义市场化经济改革的开展,就业、医疗、教育、住房等制度的改革使得城镇居民面临的不确定性骤然增加,其消费行为的习惯形成特征格外明显。

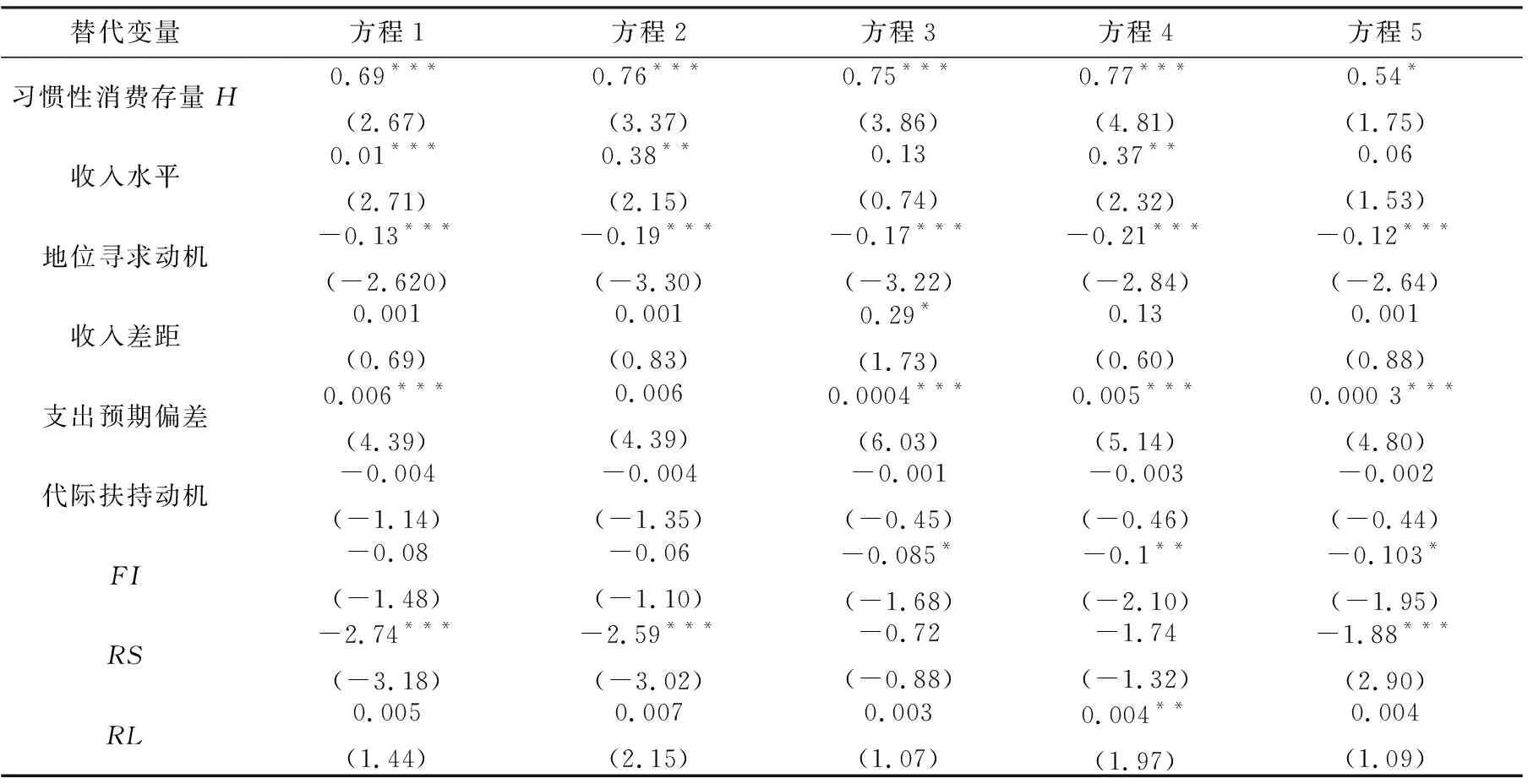

(四)稳健性检验

本节通过寻找关键解释变量的替代变量对上述结果进行稳健性检验,结果如表2所示。其中方程1用可支配收入增量的平滑值RPISt作为持久收入PIt的替代变量,方程2用居民收入增长率的平方VISt替代收入差距水平GIt,方程3用居民消费支出增长率的平方VCSt替代消费支出的调整利差率ADRt,方程4用非经济活动与经济活动人口之比DREt作为人口抚养比DRt的替代变量,方程5用以上替代变量同时替代原解释变量分别检验ARIMAX回归结果的稳健性。可以看到,上文得出的结论基本不变,城镇居民消费行为存在显著的习惯形成特征,且其参数值因考虑不确定因素而增大,收入水平显著促进居民消费,地位寻求动机、人口性别比均显著抑制居民消费,证实了结论的稳健性。

表2 ARIMAX稳健性检验结果

注:上标***、**、*分别表示在1%、5%和10%水平下显著;各变量的括号中报告的是z统计量; 所有方程形式均为ARIMAX(1,1,0)。为控制篇幅,残差正态分布检验、白噪声检验、方差齐性检验和Wald检验结果没有列式。

五、结论与政策建议

作为拉动经济增长的关键引擎,我国居民消费的现状与时代的要求严重不符,如何扩大居民消费成为多方关注的重点。习惯形成是居民消费行为的固有特征之一,对于引导释放居民消费潜力至关重要,为此本文以我国城镇居民为研究对象,从外部环境特征和内在心理特征两个维度系统总结了居民消费习惯形成特征的产生机理,以此构建了居民消费函数,并采用1991—2016年城镇多元时间序列数据进行了ARIMAX实证检验,实证结果对不同的变量和方法均具有稳健性。

本文的研究得出以下结论:(1)多元不确定性的增长经济环境和儒家文化传统造就并强化了我国居民消费的习惯形成特征;(2)居民消费的习惯形成特征类似于一种谨慎的消费行为,多元不确定性引致的预防性动机将增强习惯形成的强度,其又会降低不确定性的影响;(3)1992年社会主义市场化经济改革的开展,就业、医疗、教育、住房等制度的改革使得城镇居民面临的不确定性骤然增加,其消费行为的习惯形成特征格外明显,消费行为愈加谨慎。

因此,为释放我国居民消费潜力,缓解多元不确定性是关键所在,应从以下方面推进供给侧结构性改革:(1)完善公共制度供给,包括通过多种渠道扩大信息供给的力度和深度,通过提高教育水平来提高居民的预期水平;完善金融供给,通过普惠金融等制度安排缓解流动性约束;健全社会保障供给,发挥其在居民养老、医疗、教育方面的保障作用。(2)发挥收入水平、地位寻求、人口性别比等影响居民消费的积极作用,努力保持经济快速发展,千方百计提高居民收入水平,有效缩小收入差距,并合理调整人口政策,调节人口结构失衡。