腹腔镜手术治疗胃和小肠间质瘤

2018-10-11唐克李建孙征

唐克 ,李建 ,孙征

1.山东泰安新汶矿业集团中心医院普外科,山东泰安 271219;2.泰安88医院彩超室,山东泰安 271000

胃和小肠间质瘤属于间叶组织瘤,常见于胃肠道中,当前认为胃和小肠间质瘤通常是从Cajal间质细胞逐渐演变而来,因此间质瘤通常出现在胃肠道,胃部发生间质瘤的占比为60%~65%,小肠发生间质瘤的占比为25%~35%[1]。伴随腹腔镜技术的进步和发展,这一技术在临床中的应用也愈加广泛,且取得良好效果[2]。基于此,该文择取2016年1月—2017年1月山东泰安新汶矿业集团中心医院收治的86例胃和小肠间质瘤患者,探究应用腹腔镜手术治疗的临床效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

将该院收治的86例胃和小肠间质瘤患者随机分成两组,所选患者均经过术后病理得到证实参照组男23例,女20例,年龄介于23~78岁,平均年龄为(55.3±10.5)岁,肿瘤部位:16 例位于胃底-贲门部位、14例位于胃体处、13例位于胃窦-幽门部位,手术方式选择:28例选择胃楔形切除术、15例选择远端胃大部分切除术;研究组男24例,女19例,年龄介于25~77 岁,平均年龄为(55.5±10.4)岁,肿瘤部位:17 例位于胃底-贲门部位、15例位于胃体处、11例位于胃窦-幽门部位,手术方式选择:29例选择胃楔形切除术、14例选择远端胃大部分切除术;所选患者均知晓并同意参与该次研究,并且通过伦理委员会的批准。两组各项资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 治疗方法

参照组行以开腹手术治疗,对上腹部正中作切口,对胃部、结肠、肝脏、胆囊、盆腔、大网膜等区域进行探查,发现病灶及病变组织后直接切除,并对其进行全面清理,将切口闭合,术后行抗感染处理。研究组行以腹腔镜手术治疗,先取仰卧位,对脐孔进行穿刺,并建立气腹,保持15 mmHg压力,穿刺10 mmTrocar,将30°腹腔镜置入,分别在右侧中腹位置、脐孔位置以及剑突中点处穿刺5 mmTrocar,将无损伤肠钳置入,对胃部、结肠、肝脏、胆囊、盆腔、大网膜等区域进行探查,并依据屈氏韧带对空肠、盲肠以及回肠进行探查,或依据盲肠,从末端回肠处开始向上探查,直至屈氏韧带空肠。若探查发现小肠周围粘连,则在腹腔镜下行钝性分离,对小肠进行充分游离。以术中情况为依据确定采用楔形切除手术、局部肠段切除手术或局部肠段切除与淋巴结清扫相结合手术。

1.3 临床观察指标

观察并记录两组患者的手术时间、切口长度、术中出血量、术后住院时间、术后进食时间、术后排气时间、下床活动时间、术后并发症发生概率、术后疼痛指数。其中,术后疼痛指数通过疼痛指数评分标准进行评估,用0~10分代表疼痛程度,评分越高则代表疼痛程度越严重。

1.4 统计方法

采用SPSS 22.0统计学软件对数据进行处理、分析,计量资料用均数±标准差(±s)表示,并采用 t检验,计数资料采用[n(%)]表示,采用 χ2检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

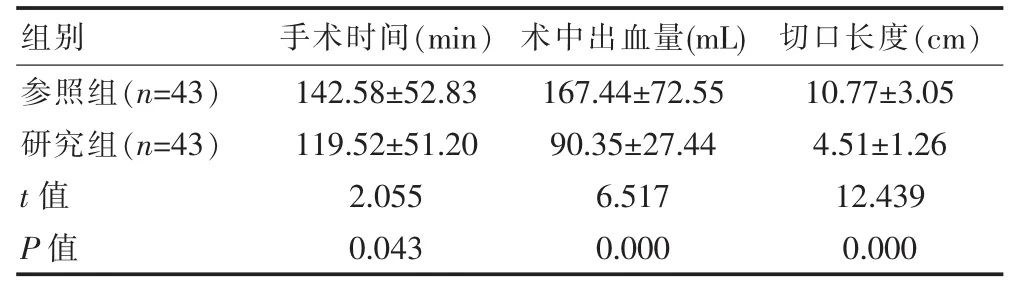

2.1 两组手术观察指标比较

研究组手术时间、切口长度、术中出血量均少于对照组(P<0.05)。 见表1。

表1 两组手术效果比较(±s)

表1 两组手术效果比较(±s)

组别 手术时间(min) 术中出血量(mL) 切口长度(cm)参照组(n=43)研究组(n=43)t值 P值142.58±52.83 119.52±51.20 2.055 0.043 167.44±72.55 90.35±27.44 6.517 0.000 10.77±3.05 4.51±1.26 12.439 0.000

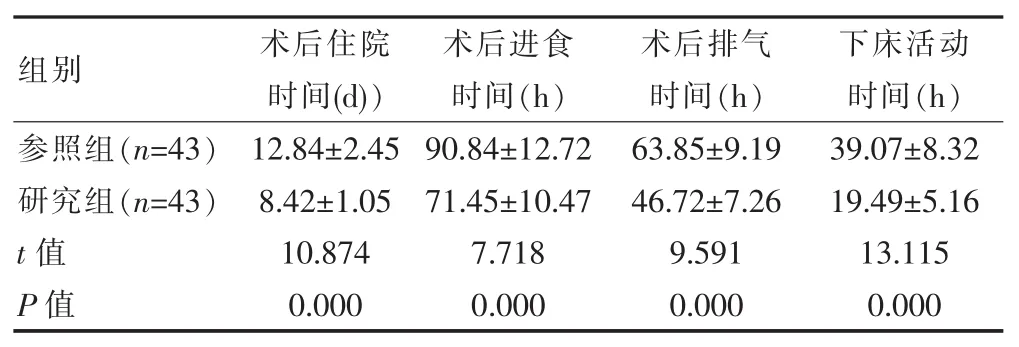

2.2 两组术后观察指标比较

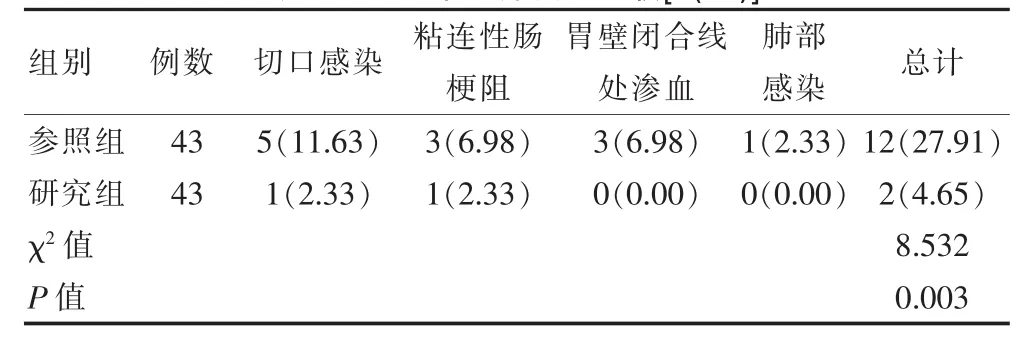

研究组术后住院时间、术后进食时间、术后排气时间、下床活动时间、术后并发症发生概率均少于对照组(P<0.05)。 见表2、3。

表2 两组术后观察指标比较(±s)

表2 两组术后观察指标比较(±s)

组别 术后住院时间(d))术后进食时间(h)术后排气时间(h)下床活动时间(h)参照组(n=43)研究组(n=43)t值P值12.84±2.45 8.42±1.05 10.874 0.000 90.84±12.72 71.45±10.47 7.718 0.000 63.85±9.19 46.72±7.26 9.591 0.000 39.07±8.32 19.49±5.16 13.115 0.000

表3 两组术后并发症比较[n(%)]

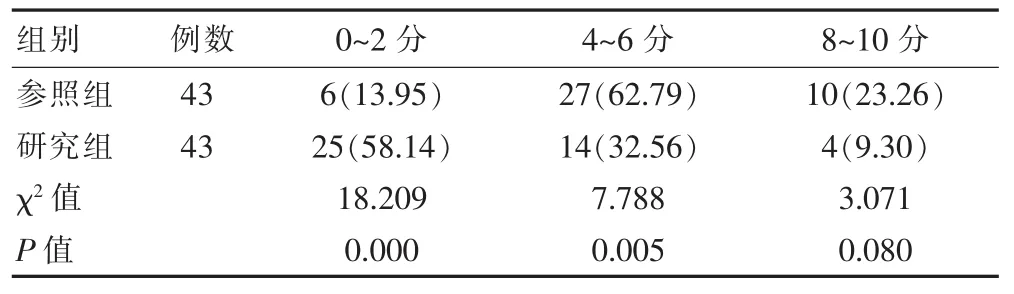

2.3 两组患者术后疼痛指数比较

研究组术后疼痛指数介于0~2分的患者占比均少于对照组(P<0.05)。 见表4。

表4 两组患者术后疼痛指数比较[n(%)]

3 讨论

胃肠间质瘤通常出现在直肠消化道的多个部位,如大网膜、肠系膜等,不同性别之间、不同年龄段之间的发病概率差异比较小。通常情况下,病变发生转移之后对多个部位会产生实质性伤害,如网膜、腹膜等,在发病晚期还有转移结节的可能[3]。

小肠间质瘤作为胃肠间质瘤的类型之一,此种疾病在发病早期不会出现明显特征,因此就诊率相对较低。小肠间质瘤与其他肿瘤之间最大的区别在于其早期表现无明显异常,且发病原因均相对隐秘,在肿瘤病变过程中,其体积逐渐变大,对消化道功能产生影响[4]。因此多数小肠间质瘤患者在发病初期通常未接受治疗,而在就诊时肿瘤已经逐渐发展为恶性阶段。而此时单纯进行放化疗已经无法起到良好作用,并且将严重影响患者预后情况,对于此临床中多通过切除术对患者进行根治,效果良好[5]。开腹手术属于传统术式,同时也是标准化术式,但因其创伤大等因素影响,无法成为胃间质瘤患者治疗的理想方式[6]。同时,传统开腹手术在治疗期间无法彻底清除淋巴结,所以出现严重的术后并发症,无法达到有效根治的目的。此种术式可以在小范围内完成手术操作,不会对患者造成严重创伤,因此术后并发症发生概率相对较低[7]。有研究显示,通过腹腔镜对小肠间质瘤患者行以切除术,可以使手术本身对患者的伤害降低,同时可以避免严重并发症的出现,但在可行性方面仍需深入研究[8]。由于小肠间质瘤病变通常位于肌层,肿瘤生长向外膨胀,且有向黏膜面发展的趋势,容易出现黏膜表面出血现象。在小肠间质瘤腹腔镜切除术实施之前,需要通过小腔镜对肿瘤大小及位置进行检查和判断,并通过染色剂进行标记,可以确保手术顺利进行[9]。

该次研究中,研究组手术时间(119.52±51.20)min、术中出血量(90.35±27.44)mL、住院时间(8.42±1.05)d,1例切口感染、1例粘连性肠梗阻。在马宝庆等[10]研究中,手术时间 50~192 min;术中出血量 20~150 mL;术后住院7~15 d;1例发生肿瘤破裂、1例切口感染。这与该次研究结果相似,说明腹腔镜手术治疗胃和小肠间质瘤的效果良好。

综上所述,对胃和小肠间质瘤患者行以腹腔镜手术治疗可取得良好效果,不仅可以缩短手术时间,减少术中出血量,还可以缩短术后住院时间,降低术后并发症发生概率,具有显著临床价值,值得推广。