对《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》主要技术标准的解析

2018-09-21马志富安玉红

马志富,安玉红

(中国铁路设计集团有限公司,天津 300142)

1990年以来,长大铁路隧道的消防研究逐渐得到重视,吴沛[2]立足长度9.392 km的米花岭隧道,进行了米花岭隧道火灾报警及消防监控试验研究;闫治国等[3]立足长度18.46 km的秦岭隧道,进行了数据库技术在秦岭隧道防灾工程设计中的应用研究;赵海东[4]立足长度20.05 km的乌鞘岭隧道,进行了乌鞘岭隧道辅助坑道对运营通风的影响及特长隧道定点防灾研究;王立暖等[5]结合UIC技术标准,进行了铁路隧道防灾救援技术研究;孙海富[6]结合长度27.839 km的太行山隧道,进行了石太客运专线长大隧道防灾救援设计研究;薛新功[7]进行了西部山区西安至成都客运专线越岭隧道群合理长度布设研究。2012年,随着《铁路隧道防灾救援疏散工程设计规范》[8]的颁布,安玉红[9]结合防灾救援有关技术标准的应用,进行了铁路隧道防灾救援疏散工程设计研究;李济良等[10]结合成兰铁路,进行了云屯堡隧道防灾救援疏散工程设计方案研究;陈绍华[11]结合关角隧道,进行了高海拔特长隧道防灾救援、疏散技术研究;史先伟[12]进行了铁路隧道群划分标准的影响因素及其救援站设置探讨;王志强[13]等进行了贵广高铁隧道防灾救援疏散预案研究。

不难看出,铁路隧道防灾研究的重点从最初的隧道内货物列车火灾事故转到隧道内旅客列车火灾事故。由于隧道内旅客列车火灾事故具有严重的生命伤害风险和高度的社会敏感性,需要通过提高社会风险标准,在进行全面的灾害预防体系标准下,采取安全适用、经济合理的疏散救援等减灾措施,具有重大的社会效益。因此,本文对铁路隧道防灾疏散救援工程的主要技术标准进行解析,期望规范使用者进一步了解规范制定的思想脉络。

1 铁路隧道防灾疏散救援工程设计的必要性

1.1 铁路隧道防灾疏散救援研究历程回顾

国内铁路隧道防灾技术研究工作肇始于1987年8月23日发生于天兰线十里山二号隧道内油罐车颠覆起火事故。此后一段时间内,长大隧道列车火灾的消防研究越来越受到重视,南昆铁路米花岭隧道,西康铁路秦岭隧道均将防范列车火灾特别是油罐车起火爆炸事故作为重点,并在隧道洞口段采取了相应的工程措施。乌鞘岭隧道是国内第一座突破20 km的铁路隧道,研究了定点消防方式并在工程中实施。

2005年,石太高速铁路太行山隧道开始修建,作为国内最长的客运专线铁路隧道,以往针对货物列车的研究成果不再适应,防范超长隧道内旅客列车发生火灾事故及发生事故后的处置方式关乎大量旅客的生命安全。通过研究,确定在太行山隧道内设置了2处“紧急救援站”,南梁隧道及石板山隧道各设置了一处“紧急出口”。在石太高速铁路防灾研究和《铁路隧道防灾救援有关技术标准的研究》[14]基础上,编制并颁布了《铁路隧道防灾救援疏散工程设计规范》(TB10020—2012)。

随着西成客运专线、成兰铁路等的修建,由于线路穿越环境敏感地带等原因,大量的隧道群成为这些项目突出的工程特点,依托这些项目专门研究解决长大隧道群紧急救援技术难题[15]。与此同时,为避免铁路对城市及水域的分割,城市及水下隧道也不断涌现,对城市及水下隧道的防灾救援也进行了专门的研究[16]。

1.2 铁路隧道防灾疏散救援工程针对的灾害类型

隧道内事故分3种。热事故:火灾、由于火灾引发的爆炸、有毒烟雾或气体的释放;冷事故:撞车,脱轨;持续停车。

研究认为,与脱轨等冷事故相比,铁路隧道为管道状,空间狭小,火灾蔓延速度快,排烟困难,洞内可视性差、方向感混乱,着火列车停在隧道内时,乘客疏散避难和救援困难。《国际铁路联盟规程》也认为隧道内主要危险是火灾、撞车及出轨。由于可能引起灾难性的后果,旅客列车火灾被认为是非常严重的危险,建议的安全措施集中在这类事故。

因此,铁路隧道防灾疏散救援工程设计主要针对的灾害是旅客列车火灾,即热事故。

对于隧道内发生脱轨等冷事故停车或持续停车,由于没有火灾引起的不利环境情况,在这些事故中人员没有严格的逃生的控制时间,事故本身对乘客和车组人员构成的威胁相对火灾事故小,但长时间的停车,可能导致人员恐慌,如果不加以心理干预,可能导致自发的、不受控制的疏散,应采取措施心理安慰或引领乘客利用隧道内的疏散设施进行有序疏散。在这种情况下,也可利用隧道内设置的疏散设施进行疏散和救援。

1.3 相关的法规、标准

1.3.1 依据的法律法规

依据的法律法规主要有《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国消防法》、《铁路法》和《铁路安全管理条例》。其立法目的等情况见表1。

表1 铁路隧道防灾疏散救援工程设计依据的法律法规

1.3.2 相关的规范、规程及标准

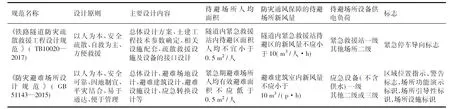

相关的规范、规程等标准主要有《铁路安全管理规定》、《铁路技术管理规程》(普速铁路部分、高速铁路部分)、《地铁设计规范》及《铁路工程防火设计规范》等。相关的规范内容见表2。

1.3.3 国外的规范标准

(1)欧洲

《国际铁路联盟(UIC)规程779-9/R〈铁路隧道安全〉(2003版)》和《关于与跨欧洲普通铁路和高速铁路系统“铁路隧道安全”相关的互通技术规范》(TSIs2008/163/EC),规程和规范对紧急出口等提出了相关要求。

联盟规程建议:特长隧道是长度超过15 km的隧道,特长隧道与一般隧道相比,建议加强预防事故措施,采用2条单线隧道,紧急救援站使用消防系统,设置横通道,采用列车控制系统参与救援,采用无砟轨道及高架线路分离等措施。

表2 国内与铁路隧道防灾疏散救援工程设计相关的规范

(2)日本

日本新干线非常重视火灾对策的研究[17]。东北新干线提出了如下列车火灾对策:

①将明线小于400 m相邻隧道设定为一个火灾对策分区,统一设置相应的火灾对策设施和设备;

②隧道内发生列车火灾的场合,如能在15 min内驶出隧道,原则上应在洞外停车处理;

③万一列车火灾和列车故障同时发生,不得不在隧道内停车,应考虑相应对策,确保安全。

1.3.4 小结

预防列车火灾事故列为铁路隧道防灾的主要对象,特长隧道疏散救援设施的设置应作为隧道工程安全设计的重点。

2 铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范定位

2.1 防灾疏散救援工程设计规范的层次

2.1.1 灾害预防

灾害预防是消防工作的重中之重,铁路工程中有关灾害预防的法规及文件有消防法、铁路法、铁路安全管理条例、安全管理规定及铁路技术管理规程等。

2.1.2 减灾措施

(1)长隧道火灾事故下的停车问题

隧道是空间狭长的半封闭结构,不利于事故列车停车疏散,特别是发生列车火灾事故,停在隧道内的列车疏散救援条件十分有限,灾害后果不堪设想。

为了减轻灾害事故影响,《铁路技术管理规程》规定,列车发生火灾、爆炸或接到列车发生火灾、爆炸的通知及报警时,须立即停车,但停车地点应尽量避开长大隧道等,并选择便于旅客疏散的地点。

(2)隧道内疏散的提出

以往,长大隧道较少,铁路防灾主要贯彻“以防为主,防消结合”的工作方针,和《铁路工程防火设计规范》相一致,侧重点在“防”和“消”,对事故列车不得已停在隧道内时,人员如何安全疏散,是特长隧道面临和需要解决的课题。

随着中国高速铁路的迅猛发展和隧道工程技术的进步,长大隧道越来越多,以长度为27.38 km石太客运专线太行山隧道为依托,进行了《特长隧道防灾救援、安全疏散及通风技术研究》[18],石太客运专线太行山、南梁隧道防灾救援设计首次将防灾救援设计原则进行了明确,将“以防为主,防消结合,方便自救,安全疏散”作为防灾救援设计原则。“以防为主,防消结合”是我国《消防法》规定的消防工作方针,也是相关规范贯彻的消防工作指导原则。在依托太行山、南梁隧道防灾救援设计而展开的研究“以防为主,防消结合”的基础上,增加了“方便自救,安全疏散”的内容,充分体现了“以人为本”的减灾理念,也是消防方针在铁路隧道工程中的贯彻和发展。

(3)紧急救援站设置

《铁路隧道防灾救援有关技术标准的研究》成果认为,事故列车的残余运行速度约为80 km/h,运行时间约为15 min,其运行距离约为20 km。由此,事故列车运行在长度超过20 km的隧道或隧道群时,不能完全驶离隧道,需要设置有利于停车疏散的“紧急救援站”,满足灾害事故列车不能驶出隧道或隧道群时停车疏散的情形,减轻灾害事故。

圣哥达隧道的安全研究者按照几率对比的方法,对列车发生火灾这一本身就是极小概率的情况,在不同距离的“紧急救援站”下不能到达的几率,通过模拟分析进行了对照[19]。

表3表明,如果“紧急救援站”的距离按30 km考虑,则列车出事后不能到达的几率是20 km间距的3 000倍,而“紧急救援站”间距在20 km的情况下,列车出事后不能到达的几率仅为间距12 km的4倍。

表3 圣哥达隧道模拟事故列车不能到达“紧急救援站”的几率

从以上的分析结果及趋势图(图1)可以看出,除非设置全隧道通长的“紧急救援站”,隧道内发生火灾事故的列车总是有一个不能到达“紧急救援站”的几率,而对于长度57 km的圣哥达隧道,行进在隧道内的列车发生火灾事故后,列车不能到达隧道内设置的紧急救援站的几率,随着救援站个数的增加呈现降低趋势,但设置2座紧急救援站是几率降低趋势由显著降低到缓慢降低的转折点,这个转折点就是圣哥达隧道设置紧急救援站的依据,圣哥达隧道在Sedrun和Faido设置了紧急救援站。

图1 火灾事故列车不能到达紧急救援站的几率与救援站的数量关系

2.1.3 关于疏散

疏散是本规范的核心,规范的土建工程设计(含紧急救援站、紧急出口、避难所、横通道、疏散通道、防护门等)、通风设计、人员疏散设计及机电设备等都是关乎疏散的内容。

2.1.4 关于救援

铁路运输部门结合疏散设施布置情况,制定应急预案及灾害相应机制,当行驶在隧道内的列车发生火灾事故时,启动应急预案,控制事故列车,合理利用疏散设施进行救援。

2.2 规范的定位

通过前面所述,可以看出,规范定位重点在于隧道内发生列车火灾事故后通过在适当位置停车疏散,以减轻灾害损失。欧洲相关技术规范对各层次的定位有明确的定位。见图2。

图2 隧道内风险化解示意

《关于与跨欧洲普通铁路和高速铁路系统“铁路隧道安全”相关的互通技术规范》(TSIs2008/163/EC)明确了为了保障隧道内的安全,防线由4个连续的层面组成:阻止、减轻、疏散以及救援。

因此,通过预防措施阻止事故的发生。合理设置疏散设施、人员及救援等综合作用,可降低残余风险。

2.3 小结

(1)《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》是为了降低隧道内列车火灾事故风险而针对人员疏散设计的规范,通过合理设置疏散设施,可以满足事故列车停在隧道内后的停车疏散。

(2)通过预防措施阻止火灾事故发生,合理设置疏散设施、人员疏散及救援等综合作用,可降低残余风险。

3 铁路隧道防灾疏散救援工程设计的指导思想与原则

3.1 设计指导思想

原规范的设计指导思想是:列车在隧道内发生火灾事故后,首先应将事故列车拉到洞外进行疏散;如果事故列车不能驶出洞外,应控制列车停靠在最近的紧急救援站进行疏散;如果隧道没有紧急救援站,则应控制列车停靠在最近的紧急出口、避难所等疏散设施进行疏散。

可以看出,原规范将列车发生火灾事故后的控车行为分为3个层级:第一层级,控制事故列车到洞外;第二层级,控制事故列车到紧急救援站;第三层级,控制事故列车到紧急出口或避难所。

规范修编过程中,认为火灾事故列车的残余运行能力能够满足其行驶到隧道洞外或紧急救援站,紧急出口或避难所不应作为火灾事故列车停车疏散的场所,可以作为故障列车停车后疏散的出口,因此将指导思想修改为:列车在隧道内发生火灾时,应控制列车驶出隧道进行疏散;当列车不能驶出隧道,应控制列车停靠在紧急救援站进行疏散和救援。

3.2 首版规范的设计原则

首版规范定位为隧道内发生列车火灾事故后,以采取何种措施达到安全疏散为重点的设计规范。在规范的编制过程中,设计原则开始是“以防为主,防消结合,立足自救,安全疏散”基本是合适的,但同时认为,规范既然是以救援疏散为中心的规范,就要突出该规范的特色,充分体现自救特点。为此,首版《防灾救援疏散工程设计规范》的设计原则最终确定为“以人为本,应急有备,方便自救,安全疏散”。

3.3 修编对原则的再认识

修编过程中,编制组认为,既然规范内容充分体现了疏散在本规范的核心地位,设计原则也应进行调整,突出疏散地位和发生灾害后进行自救的行为,因此,将设计原则修订为:以人为本、安全疏散、自救为主、方便救援。

鉴于设计原则的调整,修编认为,疏散发生在救援的前面,因此将规范名称由首版时的《铁路隧道防灾救援技术规范》改为《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》,进一步凸显了疏散作为本规范的核心地位。

4 疏散救援工程设施

4.1 紧急救援站

原规范编制时,考虑设置紧急救援站的超过20 km的隧道群情况较少,仅有石太客运专线太行山南梁隧道群和武广客运专线大瑶山隧道群,这两个隧道群分别采用了隧道内紧急救援站和隧道口疏散通道系统。隧道内紧急救援站采用两条隧道间加密横通道的方法,属于最简单的紧急救援站,利用隧道群两隧道之间的明线设置紧急救援站也缺乏研究与实践,因此,隧道内紧急救援站型式多样化研究和隧道洞口紧急救援站设置标准是修编规范的重点。

4.1.1 进一步优化了隧道群的界定标准

关于隧道群的界定,欧洲按1列车长的基础上增加50 m,日本则明确为400 m,在原规范编制过程中,认为1列车长增加50 m的标准过于严格,如客货共线铁路SS9单机牵引19节车厢时达到604 m,客运专线重联动车组时则达到约470 m,在我国山区铁路项目中可能出现大量的隧道群,因此将隧道洞口之间的距离≤400 m的毗连隧道视为隧道群。

规范修编时,对隧道群的标准进行了重新研究,将相邻隧道洞口间距小于一列旅客列车长度的一组隧道作为隧道群。

4.1.2 细化了隧道内紧急救援站

根据成兰、敦格等铁路项目的设计实践,隧道内紧急救援站除了原规范的加密横通道型,又增加了两侧平导型和单侧平导型,其中两侧平导型,适用于单洞双线隧道;单侧平导型,则适用于单洞单线隧道。

同时,根据线路标准的不同,隧道内紧急救援站的长度也进行了细化,高速铁路采用450 m;客货共线铁路采用550 m;城际铁路列车为8辆编组时采用230 m。

4.1.3 补充了隧道口紧急救援站的设置要求

隧道口紧急救援站是为了适应隧道群设置紧急救援站的需求而产生的,由于隧道口明线的存在,使得救援站的疏散条件较隧道内有利,将着火车厢停在明线段时,人员疏散时间不再受控。

(1)隧道口紧急救援站类型

按照明线长度,一般将隧道口紧急救援站分为3种类型:洞口疏散型适用于明线段长度大于250 m的隧道群;洞口辅助坑道型适用于明线段长度小于250 m的单、双洞隧道群;洞口横通道加密型适用于明线段长度小于250 m的双洞隧道群。

(2)隧道口紧急救援站长度

隧道口紧急救援站的长度应包括明线段与两端洞口段长度之和,且明线段与任意一端隧道洞口紧急救援站段的长度之和不小于列车长度,其长度范围涵盖了控制任意着火车厢(含普速列车的车头)都可以停靠在明线范围的情况。例如:某隧道群内设置紧急救援站的明线长度为300 m,列车长度为500 m,则隧道口紧急救援站长度为700 m。

(3)隧道口紧急救援站站台宽度、高度等标准

当人员疏散时间不受控制时,紧急救援站站台宽度、高度等不特殊规定。

4.2 紧急出口与避难所

紧急出口和避难所的土建工程设计标准修编过程中并没有实质的变化,主要的变化是通风设计要求,原规范规定紧急出口和避难所应设置防灾通风,修编认为火灾事故列车在长度20 km以下的隧道或隧道群时,均控制列车在洞外进行停车疏散,火灾事故列车在长度20 km及以上的隧道或隧道群时,首先控制列车在洞外停车疏散,当列车不能到达洞外时,则在紧急救援站停车疏散。因此,紧急出口和避难所的通风按故障列车停车疏散进行设计,也就是达到换气目标即可,不再考虑火灾工况。

由于紧急出口和避难所定位为一般事故列车停车疏散的功能要求,因此,取消了原规范规定的紧急出口和避难所间距不宜大于5 km的要求。

5 防灾疏散救援设施的有关标准与类似规范的对比

关于在疏散方面的标准,将《铁路隧道防灾救援疏散工程设计规范》与《防灾避难场所设计规范》进行对比,有关标准对比见表4。

可以看出,两个规范在设计原则、设计内容、待避场所的设备设施标准、供电标准及标志等方面相同或相近。

表4 防灾疏散设施有关标准与类似规范对比

6 结论

通过剖析,关于《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》,可以得到以下主要结论。

(1)预防列车火灾事故列为铁路隧道防灾的主要对象,特长隧道(群)疏散救援设施的设置应作为隧道工程安全设计的重点。

(2)《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》是为了降低隧道内列车火灾事故风险而针对人员疏散设计的规范,通过合理设置疏散设施,可以满足事故列车停在隧道内后的停车疏散。

(3)通过预防措施阻止火灾事故发生,合理设置疏散设施,人员疏散及救援等综合作用,可降低残余风险。

(4)《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范》设计原则是:以人为本、安全疏散、自救为主、方便救援。疏散设计是本规范的核心。

(5)隧道或隧道群内列车发生火灾事故后,应首先将列车控制到洞外停车疏散,当事故列车不能驶出隧道时,应控制列车在紧急救援站停车疏散。

(6)隧道内紧急救援站适用于单个长度超过20 km的隧道,隧道口紧急救援站适用于长度超过20 km的隧道群。

(7)紧急出口和避难所的通风按故障列车停车疏散进行设计,应满足换气要求。