阳安铁路地质灾害类型及其影响因素分析

2018-09-20张兆鹏薄景山常晁瑜李孝波

张兆鹏,薄景山,,常晁瑜,李孝波

(1.中国地震局工程力学研究所地震工程与工程振动重点实验室,哈尔滨 150080; 2.防灾科技学院,河北三河 065201)

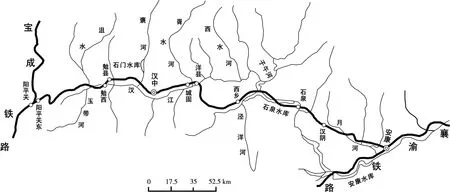

阳安铁路位于陕西省南部,隶属西安铁路局。线路西起宁强阳平关,东至陕南重镇安康,全长356.5 km,途径8县市,跨越3个工务段。该线路既是我国的第二条电气化铁路,又是我国第一条一次性建成的电气化铁路[1]。它是连接宝成、襄渝两条铁路干线的联络线,同时由于线路附近是陕西农林特产和有色金属资源的富集区,它也是拉动陕南经济发展的交通大动脉,运输地位十分重要。如图1所示。

阳安铁路于1969年1月开始动工兴建,1971年底建成通车,1976年交付运营[2]。由于在特殊的历史时期修建,导致开工之前的地质勘察工作较为粗略。后期为了抢施工进度,部分地段边勘察、边设计、边施工,线路方案几经变更[2];此外线路多位于山区,受区域性构造和降雨的影响强烈,致使铁路在施工过程中和交付运营后多次发生严重的地质灾害,后期虽然经过了数次的改造和整治,但是收效并不显著,崩塌、溜坍和路基不均匀沉降等地质灾害与工程地质问题时有发生,对行车安全构成严重威胁。笔者在实地野外调查的基础上,结合相关资料,着重讨论该条线路的地质灾害类型与成因并提出相应的防治措施。

图1 阳安铁路线路平面示意[2]

1 场地地质条件

阳安铁路北依秦岭,南邻大巴山。整个线路近东西走向,地理坐标北纬32°43′~33°9′,东经106°2′~108°58′。线路蜿蜒曲折,沿线及周边地质构造复杂,存在深大断裂,岩石节理裂隙发育,并且风化严重,地质环境较差。

1.1 地形地貌

阳安铁路所处的地貌单元为陕南秦巴山地,汉江和嘉陵江流域上游。线路自阳平关沿途经秦岭山地与汉中—安康低山丘陵盆地过渡区、汉中盆地、西乡盆地、安康盆地到达安康。沿线穿过4个地貌单元,以中山为主,其次为低山丘陵、断陷盆地、河谷阶地,整体地势西高东低。

1.2 气候条件

整条线路位于北亚热带湿润气候区,属大陆性季风气候,主要表现为四季分明、冬夏气温变化明显以及年降水分布不均匀。该区年平均气温12.9~15.5 ℃;年平均降水量793.6~1 103.6 mm,其中7~9月份降水占全年降水量的75%~80%,并且多为暴雨和连阴雨,这一时期同样也是地质灾害多发期。

1.3 地质构造

在秦巴构造单元划分略图上,阳安线大致以洋县为界,西段属扬子台地,东段属北大巴山早古生代褶皱带[3]。线路周围地质条件复杂,断裂发育[1],其中具有代表性的断裂主要有2条:金山寺—阳平关—大安断裂和月河断裂,如图2所示,这2条断裂分别影响和控制着线路西段与东段的地质构架和沉积环境。经监测,这2条断裂以0.01~0.06 mm/年的速度发生位移。断层活动导致线路周围的岩体破碎,为滑坡、崩塌以及泥石流等地质灾害的形成提供了重要的物质条件(例如K45+120处滑坡发育形成的重要原因,便是该段铁路正处于金山寺—阳平关—大安断裂破碎带上[4])。

此外第四纪以来,阳安线沿线断陷盆地下陷,两侧抬升。盆地的这种差异运动,导致在山前常有洪积、冲积扇形成,松散堆积物发育,与此同时山区亦不乏外营力剥落物质形成的残积、坡积层,这些都为地质灾害的形成奠定了丰富的物质基础。

1.4 地层岩性

阳安线由于受地质构造作用,岩浆岩侵入作用和变质作用的影响,出露的地层岩性复杂多变[5]。线路附近从元古界—新生界基本都有地层出露,现结合地质图(图2),对沿线主要地层岩性分区间进行简要描述。

阳平关—勉县区间由于受断裂构造运动影响,区域变质作用明显,周围节理裂隙发育,岩石表面风化严重。出露岩性以下元古界碧口岩群以及上古界灯影组变质岩为主。

勉县—洋县区间位于盆地以及河谷阶地,区间范围内地势平坦,构造作用不强烈,地质灾害少,地层岩性以第三系和第四系沉积岩为主。

洋县—石泉区间位于低山峡谷区,受区域构造影响,线路所经区域地形起伏较大,隧道众多。岩石片理裂隙发育,表面风化程度为中—强风化。地层岩性以下元古界碧口岩群砂岩为主,局部范围(晏家坝—马踪滩区间)内存在大量元古界岩浆岩侵入。

石泉—安康区间,该区间虽位于汉阴、安康盆地及月河河谷区,属丘陵地貌[5],但从地质图中可以看出,线路多走行于河谷阶地上,地势较为平坦,虽受月河断裂影响,但地质灾害较少,地层岩性以第三系和第四系沉积岩为主。

图2 阳安线地质图(引自陕西省区域地质志,略有修改)

1.5 灾害调查

野外调查范围依据西安铁路局下发的《阳安线地质灾害及设备隐患排查工作评估大纲》,不包含勉县—洋县区间、改线双绕地段及改线绕避区段,调查对象主要针对铁路两侧50 m范围内高度大于20 m的边坡,不良地质体以及隧道仰坡,内容包括查明沿线地质灾害及路基设备隐患的类型、分布、规模、诱发因素及其对铁路的危害程度等,调查方式以野外地质踏勘为主,历时20余天,共调查119处病害点,其中地质灾害类64处,主要为崩塌、溜坍、滑坡以及泥石流(如表1所示),其中以崩塌(含风化剥落)最为发育并对线路的影响最大。

上述灾害的形成除与地形地貌、气象水文、植被覆盖等沿线自然环境因素以及区域地质条件有关外,还与人类的工程活动有着密不可分的关系,如不合理的切削山体、破坏植被以及垦荒等。本文通过结合现场图片,就各类地质灾害及其成因进行分析。

2 主要地质灾害及机理分析

2.1 崩塌

调查范围内共发现崩塌灾害34处,影响线路长度4765 m,均为岩质崩塌,主要集中在青阳驿—勉西(K52+345~K60+020)以及池河—高粱铺(K283+320~K286+840)区间靠线路内侧石质堑坡上,岩性多为板岩、片岩、砂岩、岩浆岩以及第四系松散堆积物等。统计结果表明崩塌体距离线路水平距离1.5~3.5 m,垂直距离0.5~10 m。

调查结果表明,导致崩塌形成的直接原因是线路开挖切削山体,未经坡面保护的破碎裸露岩体在降雨或地震等作用下破坏了整体稳定性,临空的岩块在重力作用下,脱离母岩崩落。具体原因大致可分为以下几种情况:①堑坡坡度陡峻,为崩塌的形成提供了必要的条件,统计此次调查的34处崩塌灾害坡度,主要集中在1∶0.4~1∶0.7,较大的坡度,增大了岩体的下滑力,相比缓坡而言,可以使其在较小的作用力影响下形成崩塌。②受地质构造活动影响,岩石构造裂隙发育,表面破碎,为雨水的下渗提供了良好的通道,降低裂隙的摩擦系数,加速裂隙发展,切割岩体形成岩块,使之在重力的作用下,脱离母岩,成为落石而形成崩塌。③岩体存在软弱结构面或结构面的组合形式不利于坡体的稳定,与此同时在雨水冲刷、阳光暴晒等外营力作用下,风化进程加剧,使得被结构面切割形成的岩块最终在重力的作用下沿不利结构面形成向坡面外滑动的落石。图3为位于池河—高粱铺区间K286+650处线路左侧堑坡,岩性为变质砂岩,从图中可以看出,表部岩石植被覆盖较少,岩体被两组节理切割,存在多处探头,部分岩块松动。④软硬岩互层,由于两者的差异风化造成硬质岩石形成探头,最终剪断下部软弱岩层发生错断式崩塌或在自身重力作用下沿软弱岩层面产生滑移式崩塌。图4为青羊驿—小寨区间K58+550处线路左侧堑坡,岩石性质为砂岩与片岩互层,由于砂岩抗风化作用较强于片岩,差异风化最终导致片岩形成空腔,上部的砂岩因失去支撑而稳定性降低形成危岩探头。⑤地震以及爆破采石所产生的震动使堑坡原有裂隙扩展甚至贯通,破碎岩块受到扰动,大大增加了崩塌形成的概率,此外,列车行驶过程中的振动以及树木的根劈作用也会对崩塌的形成产生一定的影响。

图3 K286+650处岩质崩塌

图4 K58+550处岩质崩塌

2.2 滑坡

调查范围内发现滑坡灾害2处,影响线路长度1 007 m,第一处为堆积层滑坡,位于洋县—晏家坝区间K158+600~880线路左侧路堤段(图5),滑体由施工弃土构成,总厚度5 m左右,滑面为其下覆基岩顶面。该滑坡于2013年雨季发生滑动,滑动土体掩盖了坡下的公路,滑坡侧壁切割路堤,造成路堤边坡失稳,距离路基最近处3.5 m。2014年对该处进行了抗滑桩施工,工程完成后又一次发生滑动,好在抗滑桩抵住了滑坡对路堤的进一步破坏,目前该滑坡暂时处于滑带固结阶段,但有再次复活的可能,威胁路堤安全。第二处为岩质滑坡,位于茶镇—缯溪河区间K253+233~950的傍山隧道内(新鱼坝隧道),隧道所经地段岩性以绿泥石石英片岩为主,该处滑坡自从施工完成后就有向下运动的趋势,虽进行多次整治,但山体的运动仍然导致衬砌出现多处开裂变形。

经调查,导致上述滑坡形成的具体原因是:(1)堆积层滑坡,修筑公路的弃土堆积在铁路左侧的沟里,形成弃土堆积坡,土体松散,植被稀少,雨后土体浸水,重量增加,下滑力增大,最终导致滑体沿基岩面向下滑动;(2)岩质滑坡,由于施工之前,勘察较为粗略,致使隧道坐落在古滑坡错台上。该段山体地质断裂构造发育,2条逆冲断层横贯全区,规模较大,岩体节理裂隙发育,岩石风化严重,与此同时降水渗入又会软化绿泥石片岩,降低岩土体强度同时加速裂隙向深部发展;此外从图6可以看出,隧道左侧为汉江上游的石泉水库,滑坡前缘常年受河水或库水的下切与侵蚀作用影响,土体不断流失,坡脚高度变高,导致坡体抗滑力下降,与此同时水库水位经常因截流闸门的控制而发生较大变化(水位差最高可达10 m[6]),库水位的反复升降作用即改变了坡体所受的侧压力与浮托力,同时也导致滑面中的细小颗粒在这种过程中发生运移,降低了滑面的抗剪强度,从而导致坡体的整体稳定性下降。

图5 K158+600~K158+880处堆积层滑坡

图6 K253+233~K253+950处岩质滑坡

2.3 泥石流

调查范围内发现泥石流灾害1处,影响线路长度10 m,地点位于石泉县站内K267+927过水涵洞处,为沟谷型泥石流。沟内植被覆盖率中等,堆积物多为块石、碎石土等第四纪松散坡积物,降雨时容易造成涵渠堵塞,2011年~2013年曾对涵洞及上游进行清理,并修建了3道拦石坝,位置如图7所示,可抵挡一般规模的洪水对涵洞的威胁,但遇特大洪水时,仍存在泥石流越过拦石坝顶,堵塞涵洞,淤埋和冲毁铁路的危险。

泥石流灾害形成的原因有:(1)沟谷两侧山坡较陡,岭谷高差大,便于雨水汇集;(2)沟谷狭窄,沟道纵比降大,为泥石流的形成提高了优越的势能条件;(3)受区域地质构造影响岩体裂隙发育,表层风化严重,两侧的山体存在多处崩塌(图7),沟内松散土层堆积,这些为泥石流的形成提供了丰富的物源基础;(4)该县降雨集中,且多为暴雨和连阴雨[7],为泥石流的形成提供了激发水源;(5)除以上因素外,人为因素也会对泥石流的形成产生一定影响,例如修建公路不合理的切削山体造成的崩塌,沟内开垦农田破坏植被致使土层疏松等。

图7 K267+927过水涵洞处泥石流沟

2.4 溜坍

本次调查范围内共发现溜坍灾害27处,影响线路长度1 464 m,此类灾害在阳安线分布广泛,各个区间基本都有分布,类型分为堑坡溜坍和路堤溜坍,以堑坡溜坍为主。相比其他地质灾害而言,溜坍对线路的威胁相对较小,但放任其发展,仍会对行车安全构成严重威胁。例如堑坡溜坍往往导致坡体稳定性降低,坍体在雨水作用下沿坡面滚落,堵塞侧沟,掩埋行车路线;而路堤溜坍通常导致路肩缺失,轨枕外露,严重时甚至路堤坍塌,使轨道悬空[8],危及行车安全。因此有必要对此类灾害予以重视。

调查结果表明,溜坍灾害形成的原因如下所述。(1)受区域构造影响,坡面陡峭,风化严重的岩质边坡,表层结构松散,植被覆盖率低,在雨水的冲刷侵蚀作用下,土体充分吸水,达到饱和状态后,抗剪强度骤降,从而形成表层溜坍[8]。例如位于沙河坎—马踪滩区间K189+230~K189+240处线路左侧溜坍(图8),便是由于花岗岩全风化层雨季遭受地表水冲刷,饱水后自重增大,与此同时较陡的坡度以及凸形坡面又增加了坍体的下滑力,使其最终在重力作用下从坡体的肩中部与母体分离,并沿坡面下滑而形成的。(2)自然坡开垦农田破坏了原有植被,造成坡体裸露,翻松土层造成土壤结构破坏,强度降低,浇灌和降水在增大土体的自重同时也使得水压力增大,排水能力下降,土体加速饱和,最终导致溜坍形成,例如位于响水—宁强区间K35+520~K35+577处线路左侧溜坍(图9),便是由不合理的垦荒所引起的,从图中可以看到,封闭网底部堆积大量溜坍产生的土体,致使防护网受压变形,部分溜坍体进入侧沟,目前裸露的自然坡表面仍存在发生溜坍的隐患。

图8 K189+230~K189+240处溜坍

图9 K35+520~K35+577处溜坍

除上述地质灾害外,沿线还存在着一些工程地质问题,主要是挡墙开裂变形、路基下沉、隧道衬砌开裂等,这些问题将在今后的研究工作中进一步探讨。

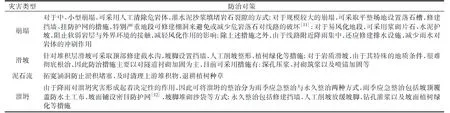

3 防治对策

目前铁路与公路地质灾害防治本着“以防为主,避让与防治相结合”的原则[9],主要包括两方面措施:一是避险绕行,即避开地质灾害集中且频发区段(目前阳安线复线就是采取此种措施,通过在汉江南岸修建短隧道,避开小寨至勉西区间的崩塌落石及河岸冲刷[8]);二是对致灾地质作用的防治,即防止灾害发生、减少灾害损失[10],针对不同的地质灾害,采取不同的防治措施,针对本线路存在的地质灾害,建议的主要治理措施列于表2。

除此之外,由于线路附近降雨集中,因此在雨季来临时,特别是遇到暴雨或连续降雨时,应进行雨中巡查,重点路段设置临时看守,加强监测,及早发现问题,及早治理,将灾害损失减到最低。

表2 地质灾害的类型和防治措施

4 结语

通过对线路地质灾害类型、分布以及成因等有关因素的调查与分析,提出防治对策并得出以下主要结论。①线路的地质灾害类型主要包括崩塌、滑坡、泥石流以及溜坍4种,其中以崩塌落石最为发育,且对线路的影响最大,但滑坡、泥石流以及溜坍的危害同样不可忽视。②灾害多发生在陡坡陡崖或地质构造活动强烈、植被覆盖率低的高路堑段,分布范围广,治理难度较大。③复杂的地质条件以及汛期降雨是诱发地质灾害的主要原因,此外地震以及人类活动对线路的影响也同样不可忽视。④施工之前详细的工程地质勘察对于规划线路,避让地质灾害易发地段,保证工程质量与安全至关重要。⑤坡面防护以及合理的防排水设施可最大限度减轻甚至避免灾害的损失。⑥对于已发生的病害,应及时采取措施进行整治,防止其继续恶化。

致谢:感谢西安铁路局汉中工务段以及安康工务段大力支持,感谢马吉林老师以及北京远方路基工程咨询有限公司赵明刚等人的帮助。