简述固原地区出土北方系青铜兵器

2018-09-20徐超李海平

徐超 李海平

青铜时代,是冷兵器的发展阶段,青铜冶炼铸造技术发展先进,精锐的兵器以青铜质料为代表。此时生活在固原的乌氏戎、义渠戎族,先后与东方的周、秦相抗衡,与相邻的鄂尔多斯高原地区的民族交流不断扩大。这里的青铜文化不仅受鄂尔多斯青铜文化的影响,同时也深受东方的秦国和中原文化的影响。

固原地区出土的北方系青铜兵器有青铜短剑、青铜长剑、铜戈、铜矛、铜戟、铜镞等。

一、青铜短剑

青铜短剑是北方草原民族携带和使用的器物,既可作为随身武器,也可作为工具使用。其形制分为多种样式,春秋晚期至战国时期流行的触角式短剑,茎首一般呈两兽头或鸟头相对形,是鄂尔多斯式青铜器的代表性器物。固原春秋战国墓地出土的短剑多为双兽首、半圆形、圆环状以及蘑菇状首部。

图一,1985年宁夏固原县河川乡阳洼村出土,春秋战国时期,通长25.8、刃宽2.4厘米。剑首为两个相对连接的兽头,剑柄扁平,中间有凹槽,两侧饰连续的锯齿纹,格为背向的两个兽头,剑锋为柳叶形,中部起脊。

图二,1985年宁夏固原县河川乡阳洼村出土,春秋战国时期,通长29.6、刃宽2.9厘米。剑首铸两个相对的兽头,柄部饰数行方点纹,剑格为背向连铸的兽头,直刃中部起脊,剑刃多处磕损。

图三,1982年宁夏彭阳县沟口村出土,春秋战国时期,通长22.8、刃宽2.9厘米。剑首铸有两个背向连接的兽头,扁柄中间有一长条形孔,格呈翼状,剑身宽短,直刃中部起脊。

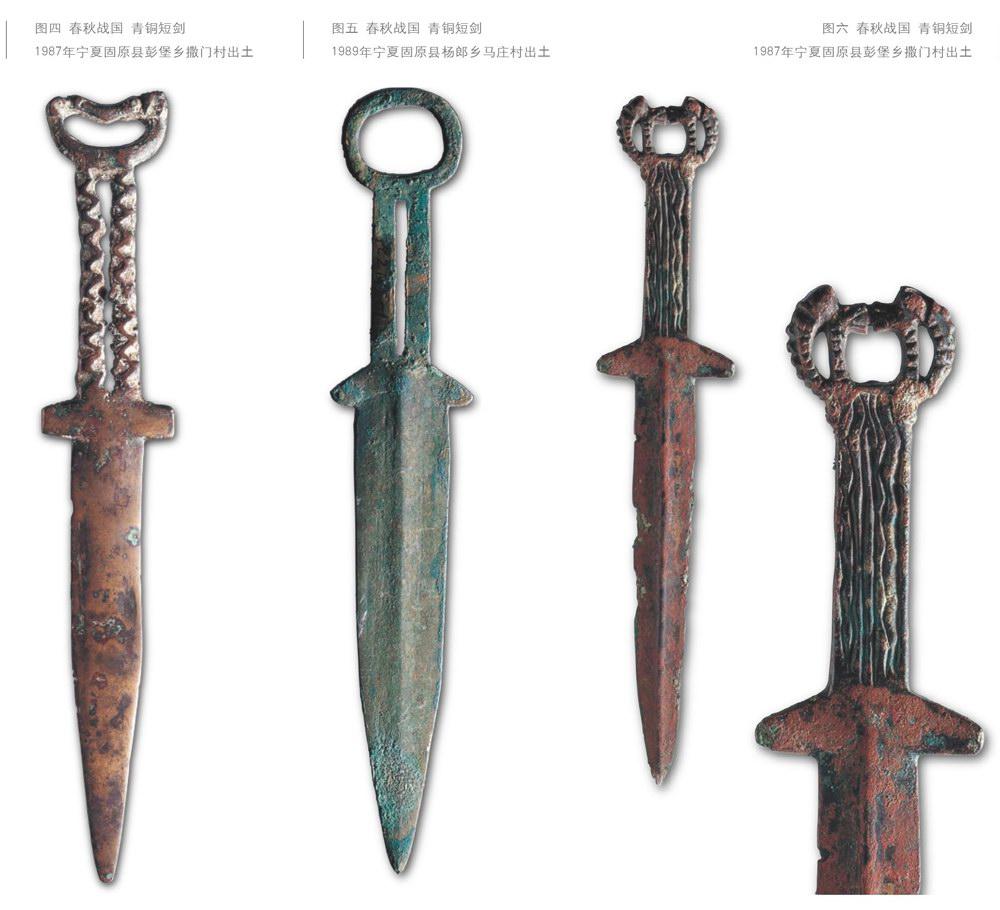

图四,1987年宁夏固原县彭堡乡撒门村出土,春秋战国时期,通长25.3、刃宽3.5厘米。剑首为两兽首相对连接呈环状,扁柄中间有一长条形孔,柄两侧饰连续的锯齿纹,条形剑格,剑身宽短,直刃无脊。

图五,1989年宁夏固原县杨郎乡马庄村出土,春秋战国时期,通长20.2、刃宽2.2厘米。剑首呈环状,柄中有一长条形孔,格呈翼状,直刃中部起脊。

图六,1987年宁夏固原县彭堡乡撒门村出土,春秋战国时期,剑首两鸟环状相对连接,鸟嘴微张,额部隆起,细颈与头部构成环形,柄扁平。一面饰曲线竖条纹,另一面饰小方点纹。剑格呈翼状,直刃中部起脊。

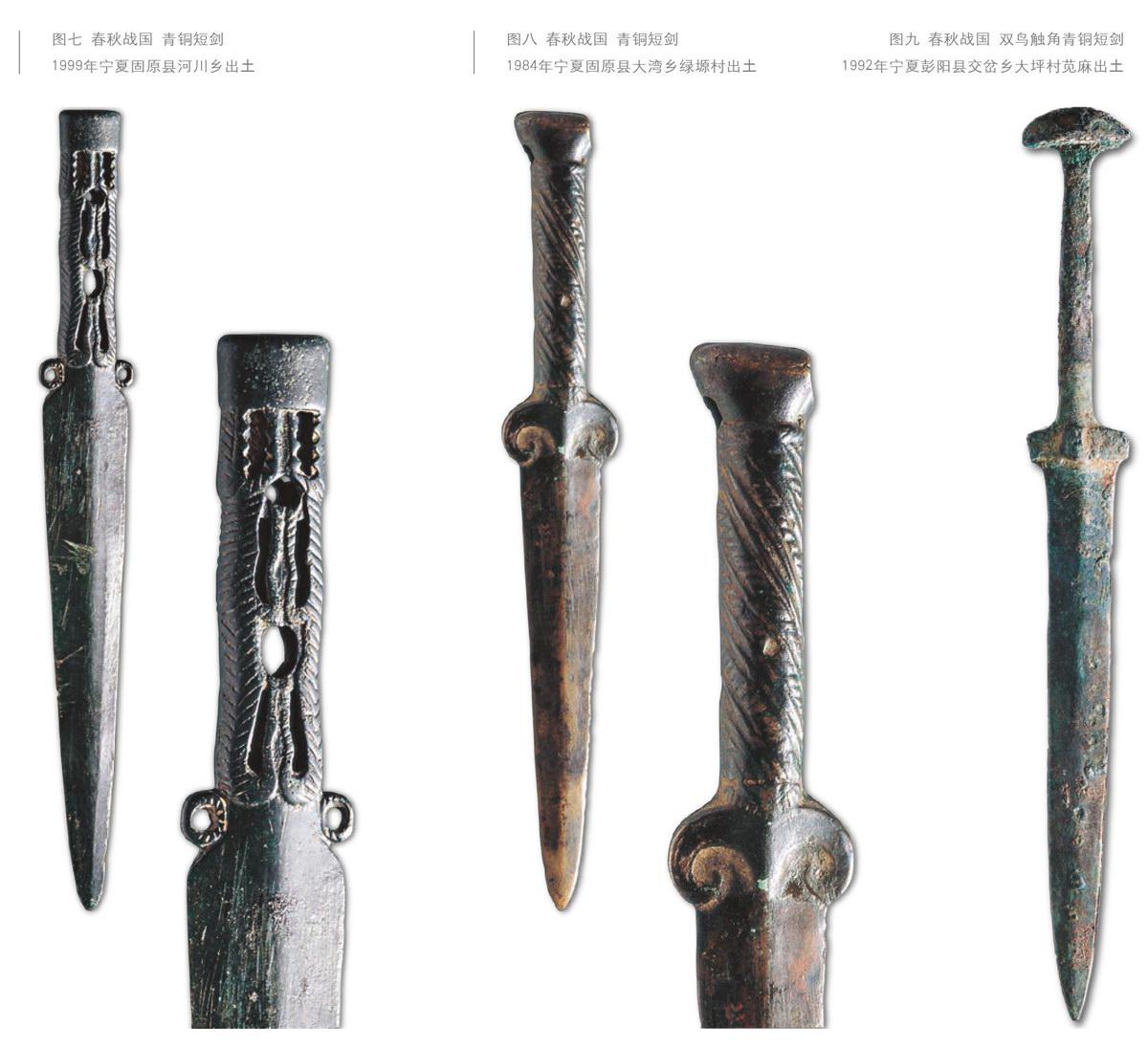

图七,1999年宁夏固原县河川乡出土,春秋战国时期,通长28.7、刃宽2.6厘米。剑首断面为椭圆形,柄上透雕对卧的双兽图案,两兽张口露齿,四肢向腹部收拢,尾部倒卷成环状作剑格。剑身两侧直刃,断面略呈菱形。

图八,1984年宁夏固原县大湾乡绿塬村出土,春秋战国时期,通长24、宽3.6、厚1.6厘米。剑首为椭圆形状。柄颈部绕有斜线纹,中间饰小方连点纹。剑格下斜,似羊角卷曲,中竖点纹。剑脊凸起,上宽下窄,呈柳叶状,柄茎首端残破二洞。

图九,双鸟触角青铜短剑,1992年宁夏彭阳县交岔乡大坪村苋麻出土,春秋战国时期。剑首呈双鸟触角式。鸟喙相吻,长方形茎,茎缘两侧各饰凹槽,中间饰涡纹。剑格方平。剑身上宽下窄,中起脊,断面呈菱形。

二、青铜长剑

图十,1989年宁夏固原县杨郎乡马庄村出土,春秋战国时期,通长62.2、柄长10、刃宽4.6厘米。剑首为圆饼形,圆形柄上饰两凸起的圆箍。翼状格,格上饰蟠虺纹。剑身狭长,中起脊,三角形锋,刃部锋利。

图十一,2003年宁夏西吉县出土,春秋战国时期,通长44.5、柄长10.8、刃宽4厘米。剑首圆饼形,柄上饰两凸起的圆箍。翼状格。剑身略宽,中起脊,三角形锋,刃部锋利。

三、铜戈、铜戟

戈为商周常见的兵器,属勾兵、啄兵,是用以钩挽敌人并啄刺敌人的装柄长兵。钩敌人项颈致其死,或钩近后以短兵砍杀之,故谓之勾兵。从上啄人头,或从旁横啄人腰,故谓之啄兵。所以钩啄为戈的基本效用。戟为戈矛之合体,柄的前端安矛,以刺敌人,侧旁装戈,以勾啄敌人。

图十二,1987年宁夏固原县彭堡乡撒门村出土,春秋战国时期,援长11.1、胡长9、内长7.7、内宽3.5厘米。援平直,前锋呈弧形,三面刃,胡上三穿孔,阑长出胡瑞。内长方形,内上一穿孔。

图十三,铭文铜戈,1983年宁夏彭阳县红河乡野王村窨子沟出土,春秋战国时期,通长21、援长13、援宽约2.5、内长8、内宽3.5厘米。援中部起脊,断面呈菱形,内微上翘,上有一桃形孔及透雕兽面纹纹饰,图案结构极为少见,长胡三穿,上穿为半圆形,其下两穿为长方形,援与胡近刃处凹刻一条带纹,胡部从上至下阴刻铭文为“廿七年,晋上(尚)容大夫”。有专家考证,此戈是魏国安厘王廿七年铸造,属三晋系统的魏国兵器,此件兵器在宁夏境内发现,反映了秦在统一过程中与其他国家征战或交往的关系。

四、铜矛

矛为刺兵,制作简单,杀伤力大。商代的矛形体较大,以后的矛形制逐渐向细长发展。固原出土矛形体上较长,銎上有钉孔,叶锋呈三角形,制作也较粗糙。而秦地流行銎圆,长骰,狭长矛叶,中脊,无血槽洞骹,固原发现的矛亦受此影响。

图十四,1988年宁夏彭阳县交叉乡出土,春秋战国时期,通长22、刃宽5厘米。青铜质,圆形骹,骹细长,圆形銎,銎上有钉孔穿过,矛身两叶对称,三角形锋。

图十五,1986年宁夏固原县三营出土,春秋战国时期,长15.4、宽3.6厘米。青铜质。圆形骸,圆形銎,上有圆形钉孔,宽叶,中起脊,脊两侧有槽,钝锋。

圖十六,1989年宁夏固原县杨郎乡出土,春秋战国时期,长21.3、 宽2.8厘米。青铜质。圆形骹,骹上有半圆形环,圆形銎,銎口弧形,长刃,中起脊,三角形锋,刃部两侧有血槽。

五、铜柄铁剑

鉴于铁器使用在中国历史上具有划时代意义,其最早使用年代,已经引起学术界的密切注意,近年来一些学者的成果表明,中国西北地区尤其是在新疆地区发现相当数量从西周至春秋时期的铁器。内地出土的铁器目前则以景家庄铜柄铁剑为最早。甘宁地区北方青铜文化中,基本上从春秋时代起就有若干发现,就目前而言略早于中原地区。北方游牧民族具有首先接受使用铁器的便利地域条件。铁剑的韧性,展延性,锋利程度都高于青铜剑,是一种性能优良的武器,使用它是合理的选择。

图十七,1996年宁夏固原县头营乡石羊村出土,春秋战国时期,残长55、格宽5.2厘米。剑首呈蘑菇状,剑柄断面呈椭圆形,上饰密集乳钉纹。

六、青铜弩机

弩由弓演变而来,是安装有张弦装置的弓,张弦装置由弩臂及安于其上的弩机构成,弩比弓箭更好操作,命中精度也更高,青铜弩机出现在东周时期,得益于青铜冶铸技术的提高。最早的弩机出土于山东曲阜的鲁国故城遗址。

图十八,2003年宁夏固原杨郎乡出土,春秋战国时期,通长15.4厘米。郭、望山、牙、悬刀、机塞、枢轴各部件齐全,郭一侧饰有铭文,模糊不清。

七、铜镞

图十九,1989年寧夏固原县彭堡乡撒门村出土,春秋战国时期,长1.6厘米到6.5厘米,分四式。一式,脊圆鼓,双翼扁平,圆棍状铤,3件铤失,后锋作尖状。二式,镞身圆脊附三翼,圆形铤,三翼弧形呈三角形。三式,中脊突起,扁翼刃弧形,无后锋,短圆状铤,前锋呈矛形。四式,镞身较长,断面呈三角形,有短铤。

从随葬器物组合可发现,固原地区出土的青铜短剑与相邻的内蒙古鄂尔多斯地区有很多相近性。其中,固原于家庄墓地出土的青铜短剑剑首与内蒙古毛庆沟出土的“变形触角式”短剑剑首相似,固原出土的蘑菇状剑首青铜短剑与内蒙古呼鲁斯太的短剑剑首相似。

与此同时,它们之间也存在着差异性。自商周以来作为体现中原地区礼仪制度的礼器和酒食器,并没有明显地波及固原地区,反而中原地区的传统兵器在这里有数量较多的出土,如戈、矛出土的数量较鄂尔多斯大,尤其是长胡、中胡多穿戈,与当时广泛流行于中原地区的同类器物形制极为相似。固原于家庄墓地所出土的矛,未见于鄂尔多斯地区,出土的菱形铜矛也不同于内蒙古鄂尔多斯地区出土的矛,在形制、风格方面有鲜明的地方民族特色,应是战国时期生活在固原的西戎民族使用的兵器。

兵器是实现战争目的的重要工具,战争是推动文化交流的重要手段。随着春秋战国时期秦国征服西戎进程的不断完成,最终武力征服了西戎诸国,同时中原文化也辐射到这里。实际上这种征服战争也是文化移植推广的一种手段,它扩大了相互间的文化交流,集中体现的是戎人之地出土的青铜兵器。

综上所述,春秋战国时期的固原,西戎各族杂居于此,多种文化相互碰撞、融合,形成其独具特色的农耕文明与草原游牧文化相互交融的文化。青铜兵器在固原的大量出土,印证了当时地处咽喉要塞的固原,战事频繁,中原民族和西北游牧民族在此兵戈相见、征战不休的历史事实。

[1]马建军:《二十世纪固原文物考古发现与研究》,宁夏人民出版社,2004年7月。

[2]马立群:《固原春秋战国墓地出土的青铜兵器》,《宁夏师范学院学报》2010年10月第5期。

[3]杨惠玲:《从考古资料看古代戎族的社会发展》,《西北民族大学学报(哲学社会科学版)》2007年第4期。

[4]罗丰:《以陇山为中心甘宁地区春秋战国时期北方青铜文化的发现与研究》,《内蒙古文物考古》1993年第1、2期。