宁夏固原出土北方系青铜器概述

2018-09-20王效军

王效军

固原位于宁夏回族自治区南部,处在黄土高原的西北边缘,地形主要由六盘山和周围的塬、梁、峁、川、台、沟相间的丘陵沟壑组成,海拔在1248 2954米之间,位于中心的六盘山降雨充沛、水源充足,为清水河、泾河、茹河、葫芦河的发源地,分别向北、东、南注入黄河,史称固原为“八郡之肩背,三镇之要膂”,是历史上中原通往塞外的交通和军事要冲。这种特殊的地理位置,使得这里自古以来就是多民族杂居之地。

自20世纪60年代起,在固原地区境内发现了大量的北方青铜文化墓葬,出土器物具有“北方系青铜器”一般特征的同时,还明显带有浓郁的区域风格特征,是内蒙古鄂尔多斯地区之外,又一北方系青铜器文化圈,为研究春秋战国时期中国北方青铜文化的多元性提供了丰富的实物依据。

一、先秦时期的固原与考古发现

商周时期,固原处于“荒服”之地。根据文献记载,周穆王十七年(前940年)北方“犬戎”不向周宗室纳贡,“王乃西征犬戎,获其五王以东,遂迁戎于大原”。此后百余年间,西周国势渐衰,诸戎小国日盛,“自是之后,荒服不至”。周懿王和周宣王期间,曾多次攻伐“大原之戎”。特别是周宣王,《竹书纪年》载,宣王五年(前823年),命“尹吉甫率师伐猃狁,至于大原”;《诗经·小雅·六月》载“薄伐猃狁,至于大原”;《史记·周本纪》载“宣王既亡南国之师,乃料民于大原”。这里的大原,就是顾炎武《日知录》所载“谓周人之遇猃狁,必在泾阳、原州之间”,即为当今宁夏固原及甘肃平凉、庆阳一带。

西周末年周幽王时,申侯和犬戎、缯、西夷等少数民族联合,犬戎杀幽王于骊山之下。之后周王室东迁,诸戎“居于泾、渭之间,侵暴中国”,成了新兴秦在西方的强敌。这一时期,在西北地区形成了以陇山为中心的诸多西戎小国,《史记·匈奴列传》记载:秦穆公时“自陇山以西有绵诸、绲戎、翟、豲之戎;岐、梁山、泾、漆之北有义渠、大荔、乌氏、朐衍之戎”。这其中以义渠戎势力最为强大,与秦冲突不断,秦穆公三十七年(前623年)“用戎人由余之谋.用兵西北,曾征战西戎诸国,大获全胜,扩地千里”。到了秦惠文王时(前337前311年),秦大举发兵,夺义渠国“徒泾二十五城”,并打败了乌氏戎,沿用了乌氏部落的旧称“置乌氏县”,此为固原地区行政建制之始。秦昭襄王三十五年(前272年),昭王的母亲宣太后与义渠戎王私通淫乱,诱杀义渠戎王于甘泉官,秦乘机起兵攻灭义渠,“于是秦有陇西、北地、上郡,筑长城以拒胡”。到战国末期,固原地区纳入秦国版图。隶属北地郡,设有乌氏县、朝那县。

1981年,在距固原城西南7.5公里的今原州区中河乡孙家庄林场附近发掘清理了一座西周墓和车马坑,出土遗物与中原西周青铜器一致。

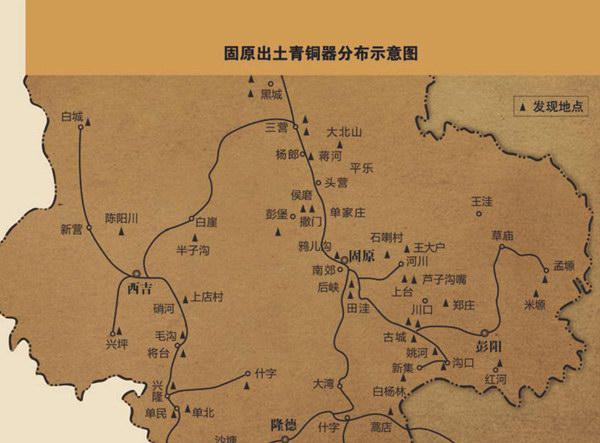

1960年,在西吉县白崖乡半子沟村柴沟率先发现青铜文化遗址,出土有青铜牌饰,孔首刀等青铜器物10件,这是固原青铜文化发现的肇始。此后,随着文物考古调查、发掘工作的不断延伸,在固原地区境内先后发现、清理和发掘各种类型青铜文化墓葬百余座,文化分布地点五十多处,主要分布在今原州区东、西、南郊,中河乡潘家庄,河川乡石喇、阳洼、吕坪、上店,杨郎乡马庄、大北山、蒋河,三营镇的三营,头营镇杨河、坪罗、石羊、双台、张家洼,彭堡镇撒门于家庄、候磨。彭阳县罗洼乡阳洼,小岔乡米沟,交岔乡大坪、苋麻,草庙乡张街、刘塬,孟塬乡的孟塬、米塬,白阳镇中庄、崾岘、姚河,城阳乡白岔,红河乡野王村,新集乡沟口、古城镇王大户、郑庄。泾源县大湾乡绿塬以及隆德县境。西吉县新营陈阳川,苏堡乡,兴坪乡,白崖乡,兴隆镇单北,将台乡,偏城乡。海原县的李俊乡,韭菜坪乡等地也有发现。

在固原地区境内科学系统发掘的墓葬,主要是原州区杨郎马庄、三营、彭堡于家庄,西吉县新营陈阳川、偏城,彭阳县草庙张街、白阳镇中庄、古城镇的王大户等,出土了大量的马、牛、羊头蹄骨、各种动物纹金、铜牌饰,铜、骨车马饰件,铜柄铁剑、青铜长剑、短剑、矛、戈、镞、弩机等青铜兵器,铜削、斧、锛、凿及陶、骨等生产和生活用具等。

考古发现证实,在中国长城沿线及其以北的广大地区,存在着以直刃类青铜短剑为特征的一类古代文化遗存,考古学称之为北方系青铜文化,其空间分布范围西起甘宁两省交界的陇山周围,向东经鄂尔多斯高原、冀北地区到内蒙古东部,时间上一般分为商周和春秋战国两个阶段,固原境内的发现属晚期即春秋战国时期(详见“固原出土青铜器分布示意图”)。

二、文化特征

(一)墓葬形制

根据经过科学发掘的马庄、于家庄等墓葬资料,其形制可分为四个类型。

1.长方形竖穴土坑。此类型分布范围最广,有单人葬,也有双人合葬,无葬具。其显著的特征是墓底部均向一头倾斜,呈斜坡式,墓主人头低脚高。

2.长方形竖穴单洞室。此类型在现已发掘的墓葬中最为流行,其特征是有一长方形墓道,在其一端横挖一土洞,作弧形券顶,洞室的底平面与竖穴底平面往往不在同一平面上,前高后低,呈斜坡式。无葬具,墓主人头低脚高。

3.竖穴双洞室。此类墓葬较少,其特征有正方形的竖穴作为两人的共用墓道,在一端的两侧各掘一土洞,洞与洞之间有一道隔梁,洞室的底也低于竖穴底平面,前高后低,墓主人头低脚高。这种合葬墓所葬的为小孩。

4.竖穴偏洞室。此类墓葬也较少,多为大墓。其特征是以长方形竖穴为墓道,在墓道长的一侧向里挖一和墓道平行的偏洞作墓室,偏洞室比墓道要长,也呈斜坡式,前高后低,葬式头低脚高。值得注意的是此类墓室的隨葬品较前三类墓要丰富,研究推测墓主人应该具有某种特殊的身份。

(二)殉牲

固原地区春秋战国时期的墓葬,无论是科学发掘的,还是田野调查的,普遍存在殉牲现象,陪葬有羊、牛、马三种,以羊最为常见,均以牲畜的头骨、下颌骨和蹄子代替全牲。各墓殉牲的数量多寡不一,多的五六十具,少的一二具,只有少数墓葬殉牲排列有序,大多数无规律可循。

(三)随葬品

1.器物的种类

出土的随葬遗物十分丰富,有铜、铁、金、银、骨、陶、石等多种质地,其中青铜器可分为生产生活用具、武器、车马器和装饰品等四个大类,骨器仅次于铜器,种类有生产生活工具、车马器和装饰品等,其他还有绿松石、玛瑙、水晶石、费昂思等各种质料的珠饰,陶器发现较少,器型多以陶罐为主。

2.器物摆放

发掘得知,各墓随葬品的摆放位置大体相同,存在一定规律。武器和生产生活用具一般放在人体的两侧或者头旁,戈在头旁,剑、矛、刀放在腹侧,鹤嘴斧、凿等或置于头旁,或置于体侧。管状器置于人体两侧,有的还装有骨针或锥之类的生活小用品。各种珠饰多散见于墓主人头颈附近,耳环耳坠则发现于人头两侧,戒指、環镯等一般发现于手臂两侧,各种带扣、带饰或发现于腰间,或发现于腹侧,多有明显的组合关系。大型青铜车马器诸如铃、轴、辕、杆头饰件等多发现于墓道埋葬殉牲的填土中,小型车马器如泡饰、当卢、节约、马衔等多发现于人体周围,青铜鹿、羊等立式空体动物饰件一部分与殉牲在一起,一部分则发现于人体旁边,陶器多与殉牲一起埋于墓道填土中,个别放于人体两侧。骨器多发现于人骨周围。

3.器物组合

常见的组合为青铜短剑、刀、鹤嘴斧、斧、镞组成的兵器和工具类;锥、管装饰组成的生活用具;带扣、牌饰组成的服饰品;当卢、节约、銮铃、泡饰、车轴、辕饰组成的车马器;各种珠料的装饰品。陶器、农业生产工具很少。

从墓葬及出土的遗物来看,其特点有四:一是遗存仅为墓葬,没有遗址,说明居民生活的流动性很大;二是随葬品以青铜器为主,器物组合的种类有工具与武器、服饰品、车马器和装饰品等,陶器数量少,而且制作粗糙,同时,各种质地的农业生产工具数量也很少,这些现象都表明农业在生产生活中所占的比重很小;三是小型实用,便于携带;四是青铜牌饰的装饰题材大部分为动物纹。这都表明,固原地区发现的青铜器具备了“北方系青铜器”的基本特征。其中青铜短剑是标志性器物,动物纹样的金、铜牌、扣饰品代表其主流,鹿形牌饰是本地制造专供随葬使用的装饰品。

三、族属与周边地区的关系

(一)族属

对于固原北方系青铜器的族属问题,依据文献推定主要活动的民族为在西北地区盛极一时的戎族。春秋战国时期,活动在北方地区的游牧民族甚众,种类繁多。史载,西周初年(约公元前11世纪)“成州之会……,正北方义渠以兹白……为献”。春秋时期,“及平王之末,泾北有义渠之戎……。当春秋时,间在中国,与诸夏盟会”。到了战国,秦厉公六年(前471年)“义渠来赂”,“至周贞王八年(前461年),秦厉公灭大荔,取其地。……自是中国无戎寇,唯余义渠种焉”,秦厉公“三十三年(前444年),秦伐义渠,虏其王”。秦惠文王“七年(前331年),义渠内乱,秦惠王遣庶长操将兵定之”,“十一年(前327年)义渠君为臣”,直到秦昭襄王三十五年(前272年)义渠戎国灭亡。

从文献记载中可知,义渠与中原在西周初年已经有了联系。关于义渠戎的聚居地,《索隐》引韦昭日:“今在北地郡”。《正义》引《括地志》日:“宁、原、庆三州,秦北地郡,战国及春秋时为义渠戎国之地”。顾颉刚先生认为义渠国广大,其都城在甘肃宁县。从义渠的地域分布看,义渠戎的活动范围大体在今天甘肃庆阳和宁夏固原地区。乌氏史料记载很少,或称“焉氏…‘阏氏”,其居地,《集解》引韦昭日:“乌氏,县名,属安定郡”。《正义》引《括地志》日:“乌氏故城在泾州安定县东三十里。周之故城,后入戎”。《汉书·地理志》记载:“安定郡有乌氏,县不称道”,又注:“乌水在西,北入河。都卢河在西”。乌水也就是清水河,乌氏或因乌水而得名。顾颉刚先生认为乌氏在甘肃平凉的西北。从乌氏的分布看,在固原的东南部一带。因此,就地域可知乌氏在义渠的范围之内,结合文献资料和考古资料,宁夏固原地区北方青铜文化为义渠戎和乌氏戎所创造。

(二)具有浓郁区域特征的器物

固原青铜文化的器物主要以青铜器为主,余则为骨、玉、金银、陶、铁、石器等。青铜器主要有兵器戈、矛、短剑、铜柄铁剑、镞等;生产和生活用具有斧、锛、凿、锥、刀、勺、管状饰、鹤嘴斧等;车马器当卢、节约、衔、镳、箍、泡饰、车辕饰、軎、毂、杆头饰、铃等;装饰品有带扣、带钩、环、镯、动物纹饰牌、透雕铜饰牌等。其中车马器和装饰品占有比例大。在众多的青铜器中,有许多器型完全一致,如兵器类触角式和环首式短剑、长骸宽叶菱形矛、长胡、中胡多穿戈、杆头饰等,生产和装饰品类环首刀、柄端有孔刀、长方形管状饰、浑体羊鹿、各种饰牌等,车马器类铃、车軎、当卢、泡饰等。有些器物具有鲜明的地方性,在北方其他地区所鲜见。如:兵器类触角式短剑、铜柄铁剑、车马饰毂、品字形铃、圆柱状缨帽当卢等典型器物,在固原及其毗邻区域均有发现,并且为本区域内颇具代表性的青铜器物,也可以说是北方系青铜器群中一个重要的地方类型,对研究北方系青铜器的分支具有重要意义。这些与其他地区同类文化中风格迥异的器物相比,形制独特,制作工艺精良,表现出了浓郁的地方特色,极大地丰富了北方青铜文化的内涵,为固原地区青铜文化作为中国北方青铜文化的地方类型提供了证据。

值得注意的是,所出土的青铜器都是采取一种简洁明快、程式化的表现方式,利用青铜浇铸成各种动物形状并制作出动物纹饰牌,作为游牧民族佩戴在腰间革带上的饰物,外形大多为不规则长方体,背部饰钮,兽头有扣,多为透雕。牌饰上的主纹充分展示出猛兽互斗、弱肉强食、肉食动物吞噬草食动物、猎取等题材。它的艺术构思来源于北方草原民族长期生活在大漠南北的草原地带,过着“逐水草而迁徙”的游牧生活,狩猎是他们生活的主要来源。诸如怪兽纹金牌饰、鎏金虎纹青铜牌饰、翼马纹金牌饰、虎抱鹿金扣饰、虎噬羊纹青铜牌饰、子母豹纹青铜牌饰、狮纹青铜牌饰、人驼纹青铜牌饰及鸟纹青铜牌饰、双鹿青铜牌饰、蛇形青铜牌饰、连钮青铜牌饰、兽头青铜牌饰等,其中鸟纹牌饰是最具特色的器物之一,这种牌饰大多平面为“S”形,正面有鸟纹图案,这部分牌饰上由反向对称的双鸟头或由双鸟头反向连接而成,眼、喙、耳均清晰可见,并且镂空等。骨器在这个区域内出土数量仅次于铜器,较周围地区发达,器型呈现出了多样化,可以与青铜器相媲美,使用范围已经扩大到了生产和生活的许多领域,器类丰富,有马镳、三瓣形器、带扣、节约、角形器等。这些器物的制作大多数利用动物骨骼加工而成,工艺精良,造型别致,精雕细琢,采用了磨制、雕刻、抛光等技艺,地方特色十分浓厚,是本区域青铜文化中颇具代表性的一类器物。

(三)与周边文化的关系

从出土的遗物可以看出,固原青铜文化在发展和孕育过程中,既受到了北方鄂尔多斯地区青铜文化的影响,又汲取了关中地区秦人等中原地区华夏族的文化因素,是一种典型的具有浓郁地方特点的区域青铜文化类型。

1.与中原地区的关系

固原中河乡孙家庄发现的西周墓葬和车马坑,出土有陶器、铜器、骨器、玉器、蚌壳和贝等。其中既有青铜礼器鼎、簋,也有兵器戈、戟,还有车马饰件诸如车轴饰、軎、辖、衔、銮铃、马镳、当卢及泡饰等。遗物受中原文化因素的影响较大,所出鼎、簋的形制、纹饰与陕西长安沣西张家坡、甘肃灵台白草坡西周墓出土的鼎、簋近同,车轴饰、軎、辖、銮铃与北京房山琉璃河黄土坡西周早期车马坑出土的同类器一致,该墓的时代在西周早期成、康之际。中河乡孙家庄西周墓的发现证明了西周政治和军事实力的范围,被学界认为是周人势力越过陇山的重要依据,为西周北部疆域的确定提供了重要标尺,也填补了宁夏以及陇山以西商周考古的空白。

与固原地区北方青铜文化共存的中原文化遗物主要是兵器和车马器等。从所出的青铜戈、矛和铜柄铁剑来看,当地文化对中原文化的吸收是主动的、有选择性的。北方地区选择了兵器,这说明在中原与北方之间的交往中,军事战争是一种重要的交往手段。这中间秦人充当了传播的媒介。随着春秋战国时期秦人雄霸西戎的推进,直至最终征服了西戎十二国,中原华夏族的文化跟随秦人来到这里。这种交流现象的集中体现就是青铜兵器。自商周以来作为体现中原地区礼仪制度的礼器并没有明显波及到这里,反而中原地区传统的兵器在这里有数量众多的出土,如戈、矛与当时流行于中原地区的同类器物形制极为相似,又如车马器的大量出土,说明这里已经广泛使用车辆。

2.与鄂尔多斯青铜器的关系

鄂尔多斯青铜器广泛分布于鄂尔多斯及其邻近地区,深受欧亚草原文化影响,在商周时期已日臻成熟,并广为扩散,影响到了周围邻近地区。同样地生活在固原的戎族,在拥有自己土著文化的同时,受到鄂尔多斯青铜器传播的冲击,两者之间在很多方面都表现出了文化因素的相似性,诸如墓葬的分布与形制、葬式、埋葬习俗等。特别是随葬遗物,固原地区发现的青铜器中有触角式短剑、鹤嘴斧、带扣、针管、兽头饰、鸟形饰及变形鸟形饰、动物纹牌饰、圆雕动物形象、连珠饰、管状饰等,在鄂尔多斯地区均有发现,形制大同小异,其中一些器物则完全相同。但两者的随葬品亦有明显差别,如鹤嘴斧、泡饰、竿头饰、圆雕动物形饰,还有部分器物只见于固原,如铜柄铁剑、水滴形的当卢、双环直棍式马衔、扣钮为动物形带扣、动物形牌饰等。

金银器在两地中均有发现,但鄂尔多斯金银器更为发达,器类丰富,制法多样,是固原地区早期发现的金银器中所不能企及的,固原只见耳环、耳坠等少量金银器,制法单一。

骨器均有出土,但鄂尔多斯地区数量少,器类、形制单一,工艺粗糙;固原出土的大量骨器,数量仅次于铜器,器形丰富,制作精细考究,部分还刻花、抛光。

两地出土陶器不多,但在器型、制法、纹饰等方面存在较多差别,鄂尔多斯地区出土的陶器有泥质灰陶和红陶两系,泥质灰陶多轮制,火候较高,纹饰以细密绳纹为主。固原地区出土陶器均为手制夹砂红褐陶带耳罐,胎质粗疏、火候低,素面无纹。通过对两地遗存的对比分析,之间存在着诸多的相同点,但也有差异,可以看出两者有着紧密联系。

就墓葬形制、葬俗、出土遗物特征等而言,固原青铜文化表现出了独特的区域文化特征。固原中河孙家庄西周墓葬的发现,说明了在西周早期周人已经越过陇山进入宁夏南部地区,但是从出土遗物而言,与北方系青铜器文化并无直接的关联,反而到了春秋以后,北方系青铜器在这一地区成为主流,这与北方游牧民族南下占领并长时间统治该地区有关,也说明了宁夏北方系青铜文化是由北方游牧民族南下,从北方草原传人的。

早在夏商周时期,以黄河流域为中心的中国农业文明业已形成,北方游牧民族正處于上升阶段。根据中国气候学家竺可桢的研究,“周朝的气候,虽然最初温暖,但不久就恶化了。《竹书纪年》上记载周孝王时,长江一个大支流汉水,有两次结冰,发生在公元前903年和前897年。《纪年》又提到结冰之后,紧接着就是大旱”。毫无疑问,是全球气候的变化,导致寒冷和旱灾出现,迫使西周以后农耕民族南下,北方游牧民族进入固原及其周边的地区。由此在中国北方的原始农业区逐渐产生一种顺应气候条件、利用食草动物特性改变人们生产方式的经济。这种专业游牧化的经济,在公元前800年至前1000年间很快在欧亚大陆草原上蔓延。一种以兵器、马具、动物纹饰为代表的青铜文化普遍流行。北方草原文化的向南渗透和中原王朝的不断向外扩展,加速了农耕文明与草原文明的交融,形成了独具特色的固原青铜文化。

[1](汉)司马迁:《史记》。

[2](汉)班固:《汉书》。

[3]《竹书纪年>:卷上、下。

[4]陈育宁主编:《宁夏通史》,宁夏人民出版社,2008年8月。

[5]乌恩:《论我国北方古代动物纹的渊源》,《考古与文物》1984年第4期。

[6]杜正胜:《欧亚草原动物纹饰与中国古代北方民族之考察》,《历史语言研究学集刊》,第64本第二分,1993年。

[7]鲁人勇、吴忠礼、徐庄:《宁夏历史地理考》,宁夏人民出版社,1993年7月。

[8]韩孔乐等:《宁夏固原县西周墓清理简报》,《考古》1983年第11期。

[9]许成、董宏征著:《宁夏历史文物》,宁夏人民出版社,2006年6月。

[10]谷苞、刘光华主编:《西北通史》第1卷,兰州大学出版社,2005年5月。

[11]罗丰、韩孔乐:《宁夏固原近年发现的北方系青铜器》,《考古》1990年第5期。

[12]钟侃:《宁夏固原县出土文物》,《文物》1978年第12期。

[13]钟侃、韩孔乐:《宁夏南部春秋战国时期的青铜文化》,《中国考古学会第四次年会论文集》,文物出版社,1983年。

[14]罗丰:《宁夏固原石喇村发现一座战国墓》,《考古学集刊》第三集。

[15]杨明:《宁夏彭阳发现“二十七年晋戈”》,《考古》1986年第8期。

[16]王全家:《隆德县出土的匈奴文物》,《考古与文物》1990年第2期。

[17]延世忠:《宁夏固原吕坪村发现一座东周墓》,《考古》1992第5期。

[18]延世忠:《宁夏西吉县发现一座青铜时代墓葬》,《考古》1992年第6期。

[19]罗丰、延世忠;《1988年固原出土的北方系青铜器》,《考古与文物》1993年第4期。

[20]宁夏文物考古研究所:《宁夏彭堡于家庄春秋战国墓地》,《考古学报》1995年第1期。

[21]宁夏文物考古研究所:《西吉县陈阳川春秋战国墓地发掘简报》,《宁夏考古文集》,宁夏人民出版社,1996年。

[22]杨宁国,祁悦章:《宁夏彭阳县近年出土的北方系青铜器》,《考古》1999年第12期。

[23]宁夏文物考古研究所:《宁夏彭阳县张街村春秋战国墓地》,《考古》2002年第8期。

[24]罗丰:《固原青铜文化初论》,《考古》1990年第8期。

[25]宁夏文物考古研究所、宁夏固原博物馆:《宁夏固原杨郎青铜文化墓地》,《考古学报》1993年第1期。

[26]宁夏文物考古研究所:《宁夏彭堡于家庄春秋战国墓地》,《考古学报》1995年第1期。

[27]罗丰:《以陇山为中心甘宁地区春秋战国时期北方青铜文化的发现与研究》,《内蒙古文物考古》1996年第1、2期合刊。

[28]罗丰:《胡汉之间——“丝绸之路”与西北历史考古》,文物出版社,2004年9月。

[29]田广金:《近年来内蒙古地区的匈奴考古》,《考古学报》1983年第1期。

[30]马建军编著:《二十世纪固原文物考古发现与研究》,宁夏人民出版社,2004年7月。