李欧梵 做有礼貌的反叛者过有趣的「狐狸」生活

2018-09-10阑珊

阑珊

见到李欧梵之前,已经听过许多他令人头晕目眩的头衔:哈佛教授、作家、评论家、公众知识分子等等。在他的专业“现代文学研究”领域里,他研究鲁迅、张爱玲,既能够在文学深度上探究,又能够用随笔的方式娓娓道来,将许多学术著作写成畅销书;在他感兴趣的艺术领域,写古典音乐、写电影、写建筑、写流行文化,都有非常独到的解读,形成了极具“李派”的研究趣味;在他几十年的教学生涯里,从哈佛大学到现在的香港中文大学,年近八十仍坚持站在讲台上,称教学就像栽花,看着学生成长起来的感觉是无价之宝,学生们都是他的朋友。

他一生游走于英语和汉语世界之间、中国文化和西方文化之间、理性学术研究和感性文学创作之间,从来都不是那种一脸高深、经院气十足的学者。相反的,始终带着一点反叛精神,不过是“非常有礼貌地反叛,非常文明地反叛,不是乱找乱闹地反叛”。

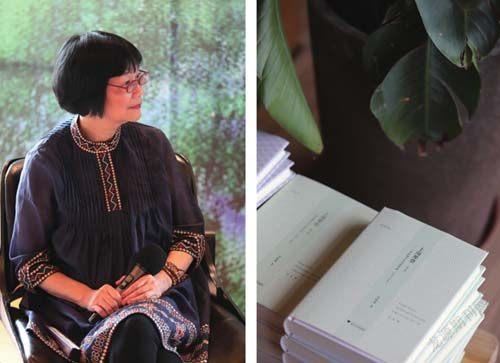

听他的沙龙分享,对东西方文学理论了然于胸,引经据典却全无掉书袋之气,旁征博引却又自有内在逻辑,真如他的学生所言“猶如钻进了狐狸的洞穴”。

聊天时,开朗、幽默而真诚,握手时,温暖而有力度。采访时会微微前倾,认真听清楚每一个问题。遇到某个词语,当时觉得不够准确,聊了几分钟别的问题后还会回过头来,解释应该用另外一个词语更为准确,从中英文对照到词根来源,不卖弄脑子里的一大堆学术名称,却处处体现大家学者的严谨。

面对沙龙当天许多特意从外地赶来的学生,他认真地与他们交流,因时间限制,沙龙结束后还轻轻感慨“可惜时间太短了,我还想多跟他们交流一会儿的”。随后又谦虚地表示,“我从来没有想到我会有什么粉丝,总是上意识下意识地觉得会有代沟,可是每一次看到这些很热情的面孔我就觉得,也许是我的真诚使得他们有点感动”。

作为当之无愧的治学大家,却不以学术之士自居,而以虚心求知的“狐狸学者”自封,以“二流学者”“三流作家”自嘲。好在有一点他还是愿意承认自己“一流”的,那便是“一流丈夫”。他与妻子李子玉的爱情早已传为圈内佳话,被好友白先勇称为“半生缘”加“倾城之恋”。一弃“知识分子”公众形象之迂腐沉闷,大谈浪漫的恋爱,还敢把自己跟妻子火辣辣的情书公之于众,毫不吝惜地与读者分享他们的生活情趣及经验,每一天的平常日子都是属于他们的“浮生六记”,这大概也是他在生活里的另一种“反叛”。

他认为“生活的满足比伟大的学术成就重要得多”,所以在劳碌了大半生授学后,现在只想做自己喜欢做的事情。但对于各种自己感兴趣的事情,始终充满干劲地去学习,不遗余力地去研究,不浪费一点时间地去享受。

即使已经获得很高的成就,但对他而言,“李欧梵”永远未完成。

“狐狸学者”的反叛

“狐狸学者”这个称号,始于1993年香港牛津大学出版社为他出的一部杂文书《狐狸洞话语》,以他自己的说法,“狐狸学者”的特征是像狐狸钻洞一般,这儿抓一下,那儿拨一下,然后走开,又去撩拨别的洞穴去了。

这当然是李欧梵自己一种谦虚的自嘲,但也确实符合他治学范围广博,兴趣面很宽大的风格。

在台湾求学时期他曾与同学白先勇,创办了引领台湾文坛潮流的《现代文学》杂志,自此成为挚友。李欧梵谈起这位老友,称赞他一辈子就做两件事,一个是昆曲,一个是红楼梦,而且都做成了。“这个非常了不起,我做不到,我只喜欢做小事。”

他厌倦于头头是道的“宏大叙事”,学术关注点不仅“杂多”而且“零做”,不写大学术的书,只写小小的话题,又往往喜欢在理论思考中穿插进对通俗文化的感受,这让他的叙述看似平淡无奇,却又别样精彩。

“我是被学术界训练出来的,可是我有一点反叛。我的老师说我是一个自由的灵魂。因为我不想跟其他人一样,所以我一开始就有一点儿不同。当时还没有另类这个词,它是从英语的‘alternative转过来的。我有点儿反对大一统,有不同的东西才好玩儿。”

这种反叛精神,体现在他写学术论文的时候,会用一种文学的新体来探讨研究的东西。很多人都是从《上海摩登》这本书认识李欧梵的,他用讲故事的方式讲述,但背后又有他的分析和理论,不枯燥地卖弄一大堆学术名称,也不空谈理论,所以能吸引众多读者进入他的世界。

这种反叛精神,还体现在他的写作上。由于在美国学习以及教书已经三十多年了,大部分时间都是用英文来写作,李欧梵觉得自己应该回到华文的世界里,用中文来写作。他坦言开始的时候很困难,总会不自觉地把英文的句子摆进去,为了克服这个困难,他发明了一种属于自己的中文文体,“在中文和英文之间做一种游戏,一种对照”。

但第二个困难又来了,“当我开始在电脑的小荧幕前面,用我非常生硬的拼音来写文章的时候,总觉得机器不听我的话,常常要找半天才能把我的句子找出来, 这对我来说是一个很好玩的事情,当然也是一个小小的痛苦”。

再加上对自己要求高,每次写完总是不停地修改,有时候一篇稿子得写三四天,每天写五六个小时,但他仍然坚持笔耕不辍。他说现在正在写一本关于音乐的书,和一个朋友一唱一和,一人写一篇,从萨义德的理论出发,关注作曲家、演奏家晚年风格的改变。

找寻自己的乌托邦时刻

李欧梵这样描述自己每一天的生活:早上起来先做柔软体操,按照太太的要求一招一式认真地做,然后吃早餐,一边跟太太聊聊天,一边看“闲书”,“这就是我们每天的黄金时间,是我们的乌托邦时刻”。

他不上网跟人聊天或看八卦,甚至不用手机,对于这个人人都被过于纷杂喧闹的资讯挟裹的世界,他选择逃避。“我心中的世界已经足够丰富了,我需要保持宁静去跟它相处,当我想象茨威格在巴西自杀的时候,当我陷在他的文本世界的时候,那个世界与当下毫无关系。”

他认为面对这个每天乱七八糟、忙忙碌碌的世界,唯一拯救的方式就是找寻自己内心的时间,走进一个自己的世界,和自己相处,和自己心中的世界相处,这非常困难,可是非常重要。

随着社会变迁及科技的进步,获取知识现在变得容易了。他认为任何喜欢知识的人都可以去追求,但是要留意不只是要求知,还要思考。资讯只是“information”,而知识则是“knowledge”,是更有深度和价值的,经过理解和思考,过了一段时间,这些知识可能会化为智慧“wisdom”。轰炸式的资讯或会令人无所适从,在这种情况下,我们更要追求知识。

他说他现在看的书,比以前授课的时候更多了。每天都要有属于自己的时间去看书这个精神是从他的老师费正清那儿学来的,“他每天六点起来,到哈佛的图书馆里读书,每天如此”。他形容自己看书又杂又乱,书柜遍布客厅和书房,五花八门,从文学到电影,从古代到当代,从佛学到历史,从中到西。

李子玉说,他们家有三多:书多、音碟多、影碟多。有了这三多,他就是世界上最快乐的人了。

艺术如呼吸一样重要

李欧梵现在感兴趣的,不再是发表学术论说,而是饱览所有自己感兴趣的东西,当中不可不提的是他的两大最爱(李夫人除外):古典音乐和电影。

李子玉形容他:每天吃早餐的时候,即播放古典音乐的音碟,于是边吃边听;摇笔杆写文章,阅读的当儿,音乐一直陪着他;黄昏过后,没有外出的日子,一定欣赏电影或歌剧影碟。

“音乐对我是无穷的乐趣,给我无穷的灵感。” 因为父母都是音乐家,所以李欧梵从小到大都在接触音乐。我问他如果没当教授会做什么?“指挥家”。之前在台湾当了两三次客座指挥,指挥了莫扎特的作品,在没有专业知识的基础下,他尝试执起指挥棒,算是圆了他多年的梦。

另外一个梦想是在一个不卖座的文艺片里演一个小角色,或者黑社会片里演一个坏蛋,“我就想探讨一下人间社会各种角色什么味道,一点点就够了,我不愿意整个变成另外一个人”。

这个梦也圆了。之前在许鞍华导演的《得闲炒饭》里演了一个角色,不过最后戏份全部都被剪了,许鞍华很不好意思,他却说没关系,因为已经体会到自己想体会的了。后来得知许鞍华要拍《黄金时代》,作为那个黄金时代的见证者和参与者,他以为许鞍华一定会请他去演,“结果她说怕我年纪大太辛苦,我就赶紧锻炼身体去了”。聊起音乐和电影,他兴趣盎然如孩童。

他说艺术其实是一种修养,是如吃饭睡觉一样的生活必需品,如呼吸一样重要。如果你每天吃饭需要两个小时,那么你也应该花两个小时去享受艺术,不论是绘画、听音乐、写书法还是看书。

“对我来说艺术就是我的生活,我会穷追不舍地去认识艺术。”

专业不能控制你的生活

李欧梵评价自己:早上是文化工作者,下午是学者,晚上是业余爱好者。“为什么把業余爱好者这个名词提出来呢,因为现在大家都讲专业,我是非常反对的,狭义的专业方式会把你夹住。专业只是一个开始,或者说,你混口饭吃不得不做你的专业,可是专业不能够控制你的生活。”

李欧梵曾经在写给青年人的一封信中写道:“青年人一定要聆听自己的心,每天要反省自己,问一些一般人不会问的问题,比如说:我的人生意义是什么?这些问题,有时候一生一世都解答不出来,但是一定要问。个人而言,我每天都问一些很奇怪的问题,我自己也解答不了,但这些问题,他们给了我思想上或者心理上的动力,支持我在人生的过程中一直诉求。”

他表示,青年人得不断地诉求,不断发现自己、发现人生,所以从这个意义上讲,他现在还是一个青年,因为他仍在不断地发现人生。

“兴趣是非常重要的,你可以应付自己的生活,可是自己的兴趣绝对不可以放弃。将来可能就是因为这个兴趣,就是因为这点小小的火花,支持你一辈子。”他说人活到一定年岁的时候,很多身外之物都丢开了,现在他所扮演的一些角色,什么教授、什么名人都是假的,“有什么要跟年轻的朋友们说的话,就是做回真诚的自己。要问一问你自己是谁,你到底要做什么,什么才是你认为最该做的事,然后去做就行,最后一定会有能够理解你的人跟你走在一起”。

晚晴轩里的“浮生六记”

之前就听说过李欧梵与李子玉的爱情传奇,这次见面,更是处处体会到他们之间携手到老的相濡以沫。在他与李子玉合著的《过平常日子》里,记录了二人简单而温暖的生活,被誉为现代版的《浮生六记》。其序为好友白先勇所写,题为“人间重晚晴”。书法家庄就据此为他们家提了几个字“晚晴轩”。现在字匾挂于饭厅之上,每天倒映着二人从早餐——李欧梵认为最美好的时光——开始新一天的平常日子。

“李子玉改变了我,我以前没有这么幽默的,为了让她笑我就幽默起来了。”李子玉曾经深受抑郁症的折磨,为了让妻子每天都开心,李欧梵发誓要每天让她大笑三次,那些“脱衣舞”“笑话”等故事,在他们的著作和散文中也常常看到。

“我也改变了她,她以前不大讲话的,我就一直鼓励她跟大家分享,你看她今天讲得多好。”在当天的沙龙分享上,李子玉坦诚亲切地讲述了她走出抑郁症的经历,令诸多听者落泪。

过平常日子的李欧梵很喜欢他现在的生活,因为他正和他爱的人和爱他的人,过着自己喜欢的每一天。就如他在《哈佛岁月》一文中所说:“睡在床上看书,她看着文学名著,我看间谍小说,不觉睡意朦胧。是谁在耳边吱吱地叫?清风徐来,我好像闻到玫瑰花的香味。”