孙蒋涛 人生无界,探索不止

2018-09-10龙芊霓

龙芊霓

“60后”孙蒋涛,是一个不折不扣的 “斜杠青年”前辈,画家、集邮家、企业家、博士生导师……多年来,孙蒋涛在艺术与商业之间、感性与理性之间自由穿插游走,他的生活也由此在多样化的标签下活出了更丰富、立体的模式。他的每一条斜杠,都是他人生的一段“传奇”。在孙蒋涛看来,自己的每个“斜杠”都并非刻意为之,是生长的时代与生活环境让他做出各种不同的标签选择。

时代背景下的斜杠人生

孙蒋涛出生于1960年,那个时代获取知识、信息的渠道、方式非常有限。“当时我那个年代没有电脑与互联网,只是靠手写,或记录,或眼看,这是一个时代的落差。什么叫做时代?这个就叫做时代。”

孙蒋涛10岁开始学习绘画,绘画时光贯穿了他大半辈子。他认为自己对绘画的痴迷是天生的。孙蒋涛并非成长于艺术家庭,父母都不是从事艺术行业。绘画的启蒙来自年幼时一些喜欢绘画的伙伴,与伙伴们之间进行绘画交流是他童年时期的重要娱乐之一。

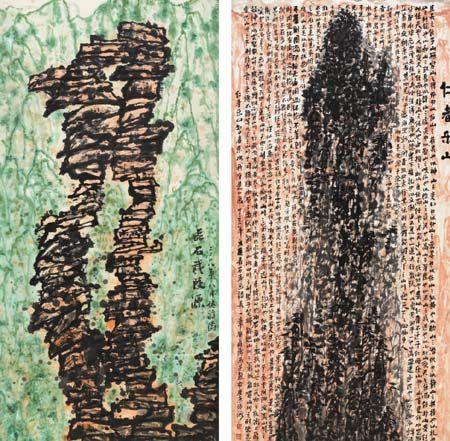

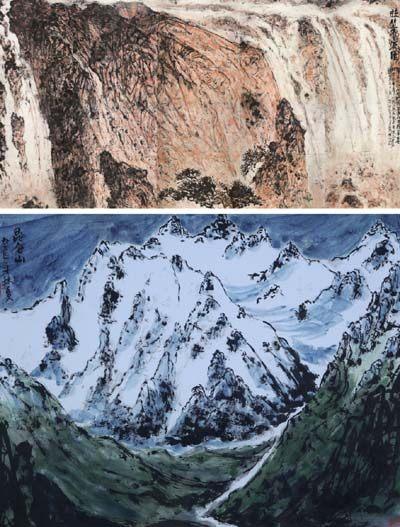

在他成长的那个年代,全国各地美术学院都采用西方绘画教学体系,无论学习什么艺术类型的专业,都需要从画石膏素描开始作为基础造型能力培养。而孙蒋涛喜欢的是传统国画中的泼墨泼彩,向往的是大胆自由、一气呵成的画风,这与当时绘画教学的理念并不相符。思想独立的孙蒋涛认为,这样的教学模式会造成自己的一种学习困境:“西方的艺术教学体系会造成自己对西方的文化非常了解,对本土文化的了解反而弱化,形成接受西方绘画风格影响有余,而本土绘画传统继承不足的现状。”当时画风主流与自己内在追求形成巨大的偏差,何去何从,曾让孙蒋涛在学画的过程一度陷入深深的痛苦之中。

虽然纠结,但执著的孙蒋涛一直坚持着自己的喜好,终于他等来一次机缘:年仅十几岁的他带着自己的作品拜访自己仰慕多年的大师——金陵画派张文俊。此次会面并不复杂,张文俊摊开他的习作,并没有说话,却在上面濡墨而书,直至笔落,抬头问眼前的少年:“想学画吗?”正是这句简单的话,从此结下了张文俊与孙蒋涛的师徒之缘。

张文俊的教学提倡多从生活中观察,以大量写生的方式来练习绘画,画作以展现自然物象的神韵为主,这与孙蒋涛的心性不谋而合。在张文俊的言传身教下,孙蒋涛仿佛一只终于扑向蓝天的飞鹰,在大自然的怀抱中酣畅淋漓地挥洒着自己的满腔真情。到张文俊80岁那年,破例招孙蒋涛为美术学博士。“泼得比较深厚。”是老师对这位弟子的评价。

但孙蒋涛似乎是个天生勇于不断突破自我的人,师从名门的他既没有像大师兄一样,进画院以画家为职业;也没有像二师兄一般在90年代以《当代中国画之我见》一文掀起思想巨潮,余波至今。孙蒋涛选择另辟蹊径,走出画室,准备为自己划下第一个斜杠:下海经商。

为谋生而“杠”

从画家到商人,这并不是一个简单的跨度。孙蒋涛跳脱的转变无疑让不少人刮目,问及原因,孙蒋涛的回答有些俏皮:“迫于生计。”

在“迫于生计”的后面,源于他职场中的一个小插曲。孙蒋涛大学毕业时恰逢改革开放初期,刚到工作岗位不久就突然被单位从江苏调遣到深圳。在孙蒋涛看来,除了工作原因外,这也与自己当时年轻处理不好与领导的关系有关。

“那个时候江苏不热,深圳很热,热就往有空调的地方跑,空调就是商场,出商场就热,一冷一热就感冒了。”成为第一批拓荒牛的那段时光,对于孙蒋涛来说不是那么好过。工作上的变动加上身体上的水土不服,让他病得很严重,自己心情也随着走向低迷。这也让孙蒋涛放缓了自己的脚步,他想先解决生计问题,再重归艺术。敢想敢做的他一边养病,一边在广东的几个城市转悠。发现珠海是个不错的城市,心生好感,孙蒋涛果断行动起来。

1981年3月,珠海特区刚刚成立不到一年,孙蒋涛就已经来到珠海着手创办自己的公司。虽然已经做出了决定,但对于未来的路,孙蒋涛也没有太明确的方向,“我们这一代人都是没有目标的,都是摸着石头过河,先干起来再说。当时也不知道自己的生意会做好还是做坏。”再次回忆起那段往事,孙蒋涛脸上没有显露出太多变化。

在商业起步之时,大概有六七年之久,孙蒋涛无法抽身拿起画笔。但他从来没有放弃过自己对绘画的痴念,只要是有名家开展,他是必到现场,心里默想:“什么时候我才能再次拿起画笔?”这个念头一直在孙蒋涛的心中盘旋。功夫不负有心人,孙蒋涛的生意开始慢慢步入正轨,商人这条“杠”终于在汗水中划下,他迫不及待再次拿起画笔,回归画家的身份。

他把自己的生活安排得很有规律:白天商业管理与教学,晚上绘画。绘画时间最让他感到享受,他经常晚上回家把门一关,整张纸铺开在地上挥笔泼墨,一夜痴迷,待到停笔再看窗外,已是晨光熹微。

“商业对于我,也是一种历练。经历越多,绘画处理越丰富。”历经商海沉浮的孙蒋涛变得更沉稳,过往风云化成笔墨下的故事,沉淀在他的作品中,这是一些从校门到画院门的画家难以具备的宝贵经验。孙蒋涛以划下新的斜杠为撬棍,撬起的是更为广阔的创作空间。

用实力开启立体生活模式

当第一个斜杠划下,利用现有资源突破行业壁垒,再划下其它的斜杠也就变得游刃有余。除了画家、商人,孙蒋濤还有一个重要的身份——中华全国集邮联合会第七届副会长。对于自己在邮票收藏上的成就,孙蒋涛是兴奋的,“现在国内集邮界,我不是第一也是第二。看怎么说,有些人拿了一件两件藏品是最好的,就会称第一了。我的收藏品整体质量都不错,所以我在国内不是第一,就是第二。”

其实孙蒋涛最早集邮是为了绘画。在孙蒋涛幼年时期,由于物质匮乏,他可以接触到的绘画鉴赏参照作品,除了过年的年画,剩下的就仅有邮票。这让他从小对邮票特别关注。孙蒋涛小学四年级的时候,在老师家中偶然看到了一本集邮册,从此他开始迷上集邮。每当市场上有新的邮票发行,孙蒋涛都很兴奋,会尽快收藏起来。到珠海发展后,有了一定的经济实力,他对集邮的爱好变得“发烧”起来,他笑言:“现在自己有经济条件了,就会想要争第一。”

在这三十余年里,孙蒋涛不断投入,广泛收集中国解放区邮票。在他看来,这虽然是一方小小的邮票,但是这个时期的每一枚邮票背后都有一段故事。将来人们也可以从另外一个侧面了解到那个年代的历史,使得更多的人珍爱这些在战乱年代中艰难保存下来的历史文物。

收藏的作品之多、品质之高,使孙蒋涛成为国内集邮界举足轻重的人物。在他收藏的邮票中最出名的非“稿字四方联”莫属,这套邮票是新四军使用的一种特殊邮票。是孙蒋涛从一位老战士手中获得。“稿字四方联”的存世量极少。到现在为止,市面上仅见到一个四方联,也就是孙蒋涛手中这套。

孫蒋涛多次被邀请代表中国参加国际集邮大奖赛,成绩颇为骄人。2009年,洛阳世界邮展孙蒋涛的《中国解放区和毛泽东像邮票(1937-1950)》获得金奖;2010年,孙蒋涛携“中国解放区邮票”以八框的规模,在日本和葡萄牙里斯本世界邮展上摘得“大金奖”加“特别奖”,这是当今中国和世界邮展中的最高荣誉。孙蒋涛的收藏在国际国内大大小小的各种邮展屡屡获奖,他的奖状在家中已是厚厚一沓。据了解,孙蒋涛已经投资13个亿在宜兴建设一座博物馆,用以收藏、展览自己的这些珍贵收藏品及展示其蕴含的历史文化。

从画家到企业家,从收藏家到学者……这些标签看似无关却又有着千丝万缕的联系,孙蒋涛切换起来似乎就是一个简单的动作:手心与手背的翻转,潇洒,利落。

“白天经商,晚上绘画,生活会很充实。”孙蒋涛认为事情是做不完的,该休息还是休息。他长期保持在一种充实而有规律的生活状态中,已经养成习惯。他并不会因为自己身份繁多而感觉时间被碎片化。晚上的绘画时间会让他自然静下来,只要一开始动笔,所有的心思就都会凝聚在纸上,不会受到外面的事物影响。也许对孙蒋涛而言“斜杠青年”不应该是标签,而是实力沉淀之后的结果,这种结果,自然而然,水到渠成。

对于自己的人生经验,孙蒋涛认为无法复制,因为不同年代的人所处时代背景不一样,不同环境成长出来的人说话做事的方式也会有所差异。“与我同一个年代出生的人会普遍原始动手能力比较强,比如绘画、雕塑、陶瓷,而现在年轻人的动手能力大多是建立在科技基础之上。每个人都有专注力和拼搏劲,只是不同的人对待工作的做法有所不同。”孙蒋涛感慨这些年国内的变化之大,生活在这个年代,他的思维方式既跳脱而又符合实际。即使在很多领域孙蒋涛已经达到了很高的成就,但对他而言,人生无界,探索永无止境。这也许是他成为“斜杠青年”的原因之一。