棉粕对盐渍化土壤团聚体中交换性盐基离子的影响

2018-08-16马宏秀张开祥孟春梅李宗飞王开勇

马宏秀,张开祥,孟春梅,李宗飞,王开勇

(石河子大学农学院,新疆 石河子 832000)

【研究意义】新疆被视为世界的盐碱土博物馆,盐渍化种类繁多,土壤退化及盐碱化问题突出,严重威胁到农业生产安全[1-5]。据统计,新疆盐渍化总面积可达8.48×106hm2,现耕地中已有31.1 %的面积受到盐渍化的危害[6]。土壤团聚体作为土壤主要组成部分,其研究一直备受关注。土壤团聚体中的胶结物质是影响土壤团聚体含量和稳定性的主要因素,土壤团聚体的主要胶结剂是有机质(主要有机残体和菌丝等粗有机质)、粘粒及二三氧化物(主要有无定形Fe2O3和Al2O3)[7-8]。因此,能够影响土壤胶结剂的土地利用方式、耕作管理、等措施都会影响土壤团聚体含量、组成和稳定性[9-13]。土壤团聚体大小及其组成比例的变化影响土壤理化性质,从而影响土壤供肥保肥能力和作物生长。我国每年产棉籽约1000万t以上,其中提取棉油后的棉籽饼粕达600万t,资源量全球第一[14]。新疆是我国最大的商品棉生产基地,棉花产量不断增长的同时带动了棉籽榨油副产物棉粕数量的稳定增加,使得新疆成为我国棉粕主产区之一。【前人研究进展】刘玉国等人就盐渍化土壤改良剂进行相关研究,针对盐渍化土壤在试验室对几种常见物质进行初次筛选,并对改良后盐渍化土壤的EC值和pH值进行测定,其中葵粕、棉粕、柠檬酸、沼液改良盐渍化土壌效果较好[15]。棉粕通过微生物发酵而产生的腐植酸,可制备成肥料。腐殖酸肥料不仅能提高肥料利用率,促进作物生长,还具有良好的改良土壤及使作物增产增收的作用[16]。王娟娟等[17]研究表明,含生化腐植酸的水溶性肥料可明显增加茄子产量,增产率可达33 %,经济与社会效益显著。【本研究切入点】以往的研究结果已充分证实,棉粕的加工产物对改善土壤结构,提高作物产量作用显著,那么棉粕本身是否也存在同样的效果,还有待进一步论证。【拟解决的关键问题】本实验以2种盐渍化土壤为背景,研究棉粕改良盐渍化土壤团聚体稳定性,为绿洲区盐渍化土壤改良与培肥、地力定向培育和长效保持土壤资源持续利用提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 供试材料

试验于2015年在新疆石河子大学试验站(N 44°18′42.37″,E 86°03′20.72″)进行,前茬作物为棉花,土壤质地为壤土,pH 7.73,全氮0.5 g·kg-1,有效磷(P)20.40 mg·kg-1,有效钾(K)112 mg·kg-1,有机质16.19 g·kg-1, 盐度(EC1:5)0.28 dS·m-1。供试材料为棉花,品种为新陆早60号。供试肥料为棉粕和开磷高塔硝硫基复合肥(N∶P2O5∶K2O=17-17-17)与尿素(N=46 %)。

1.2 试验设计

试验采用两因素随机区组设计,因素A为4种中性盐(NaCl)或碱性盐(Na2CO3),分别代表非盐渍化、轻度、中度、重度盐碱土;因素B为4种棉粕施用量。试验共有7个处理,分别为:CK(中性盐/碱性盐0 g/kg+棉粕0 kg/hm2);LNZ(中性盐4 g/kg+棉粕1500 kg/hm2);MNZ(中性盐8 g/kg+棉粕3000 kg/hm2);HNZ(中性盐12 g/kg+棉粕6000 kg/hm2);LNJ(碱性盐4 g/kg+棉粕1500 kg/hm2);MNJ (碱性盐8 g/kg+棉粕3000 kg/hm2);HNJ(碱性盐12 g/kg+棉粕6000 kg/hm2)。每个处理重复3次。

在试验的前一年,先采集混合土样,测定实验地基础含盐量。再将NaCl和Na2CO32种盐以浇灌的方式对试验小区预先进行盐化处理,至试验小区达到预定含盐量为止。同时将预定的棉粕施用量均匀地撒入各个小区,再在原地进行0~20 cm浅翻处理。小区面积5 m2,小区间距1.5 m。试验采用滴灌,一膜2管4行,配置模式40+20+40(cm),膜距40 cm,行距20 cm。施氮300 kg/hm2,五氧化二磷237 kg/hm2,氧化钾237 kg/hm2。全生育期共滴灌水4200 m3/hm2。试验于2015年4月播种,7月收获。其他管理措施同当地大田。

1.3 测定方法

采集的土壤样品置于通风处风干,同时剔除小石块和动植物残体,并把大土块沿自然结构面掰成10 mm左右的小土块。将风干土样100 g分别置于5,2,1,0.25 mm的套筛上,于转速180 r/min的振荡仪振荡5 min,分别得到>5 mm,2~5 mm,1~2 mm,0.25~1 mm,<0.25 mm的5种粒径团聚体,重复3次。继续将>1 mm的土样在牛皮纸上用木块压碎过1mm筛,装袋保存备用。

制备1∶5土水比的土壤浸出液,吸取一定量的浸出液,用火焰光度计测定土壤交换性K+和交换性Na+的含量;用EDTA滴定法分别测定交换性Ca2+和交换性Mg2+的含量。

1.4 数据处理

采用Microsoft Excel 2010软件对数据进行处理和作图,采用SPSS18.0软件进行统计分析和差异显著性检验(P<0.05)。

2 结果与分析

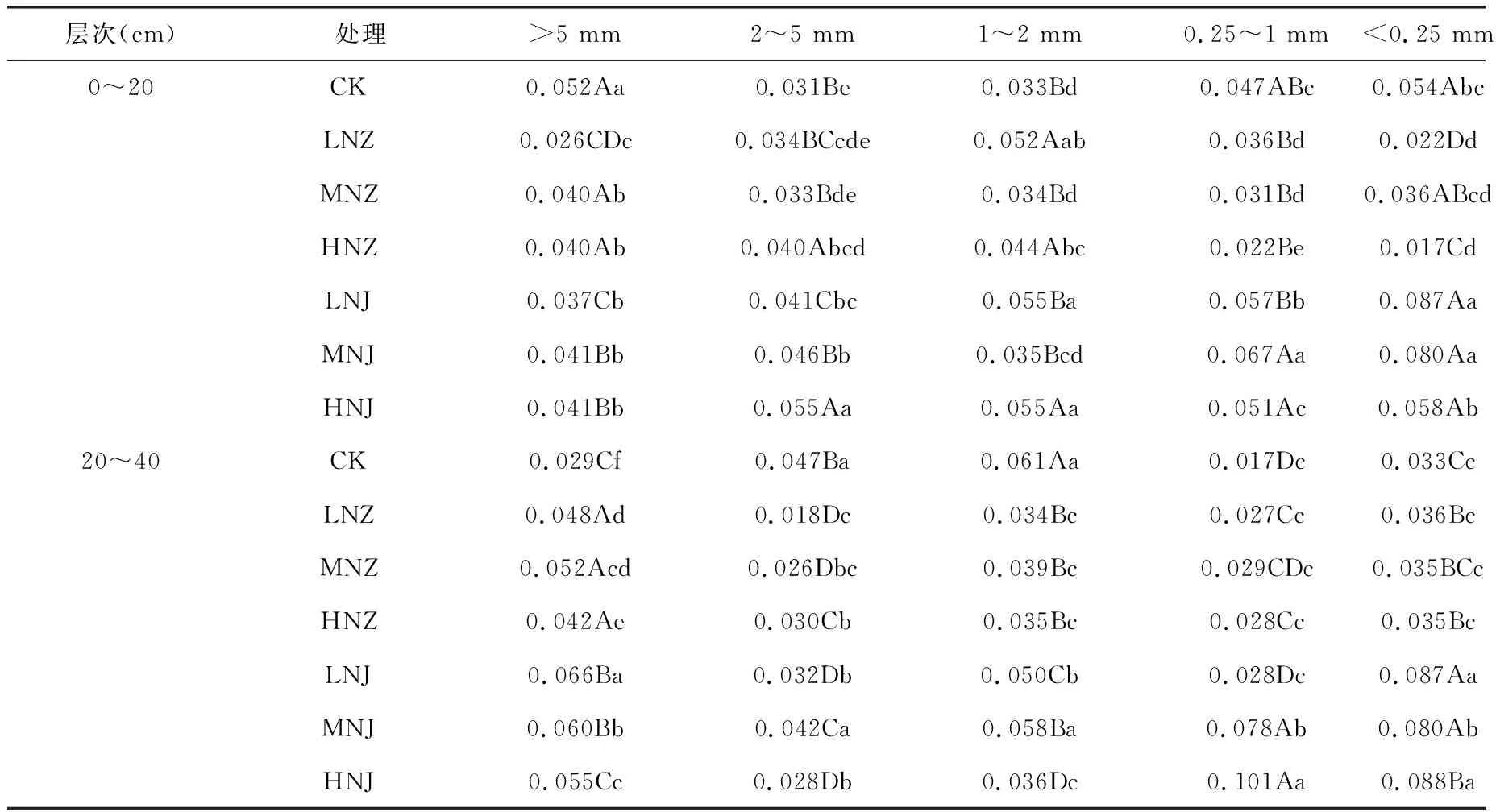

2.1 土壤团聚体中交换性K+的含量变化

由表1可知,在同一土层中在相同浓度和棉粕的处理下,碳酸钠型土壤中交换性K+含量均高于氯化钠型土壤(P<0.05)。两类盐化土壤中交换性K+在不同土层变化不明显,表明土壤中交换性K+受土层变化的影响较小。在不同粒径中,氯化钠型土壤中交换性K+主要分布于大团聚体中,而碳酸钠型土壤中交换性K+主要分布于微团聚体中。

表1 土壤团聚体中交换性K+的含量

注:同一行不同大写字母表示不同粒级在0.05水平上差异显著,同一列不同小写字母表示不同盐处理相同粒级在0.05水平上差异显著,下同。

Note: The same row with different capital letters indicate different graded significant difference at the 0.05 level, the same column with different lowercase letters indicate different salt processing the same graded significant difference at the 0.05 level.The same as below.

棉粕对氯化钠型和碳酸钠型0~20 cm土层各粒径土壤团聚体中K+含量影响不同。与CK相比,两类盐化土壤中各处理>5 mm团聚体中K+含量均有不同程度降低,降低幅度为20.5 %~49.5 %;2~5、1~2 mm团聚体中K+含量均有不同程度增加,增加幅度为3.9 %~74.6 %;氯化钠型盐化土壤0.25~1 mm、<0.25 mm团聚体中K+含量均有不同程度降低,降低幅度为19.9 %~68.4 %,碳酸钠型盐化土壤0.25~1、<0.25 mm团聚体中K+含量变化规律与之相反,均有不同程度增加,增加幅度为7.5 %~60.6 %。

棉粕对氯化钠型和碳酸钠型20~40 cm土层各粒径土壤团聚体中K+含量影响不同。与CK相比,两类盐化土壤中各处理>5、0.25~1、<0.25 mm团聚体中K+含量均有不同程度增加,增加幅度为7.1 %~171.7 %。;2~5、1~2 mm团聚体中K+含量均有不同程度降低,降低幅度为5.1 %~60.5 %。表明在表层棉粕对氯化钠型土壤大团聚体中K+含量有不同程度增加作用,而棉粕对碳酸钠型土壤小团聚体中K+含量有不同程度增加作用。在20~40 cm土层两类盐化土壤均会增加>5、0.25~1、<0.25 mm团聚体中交换性K+的积累。

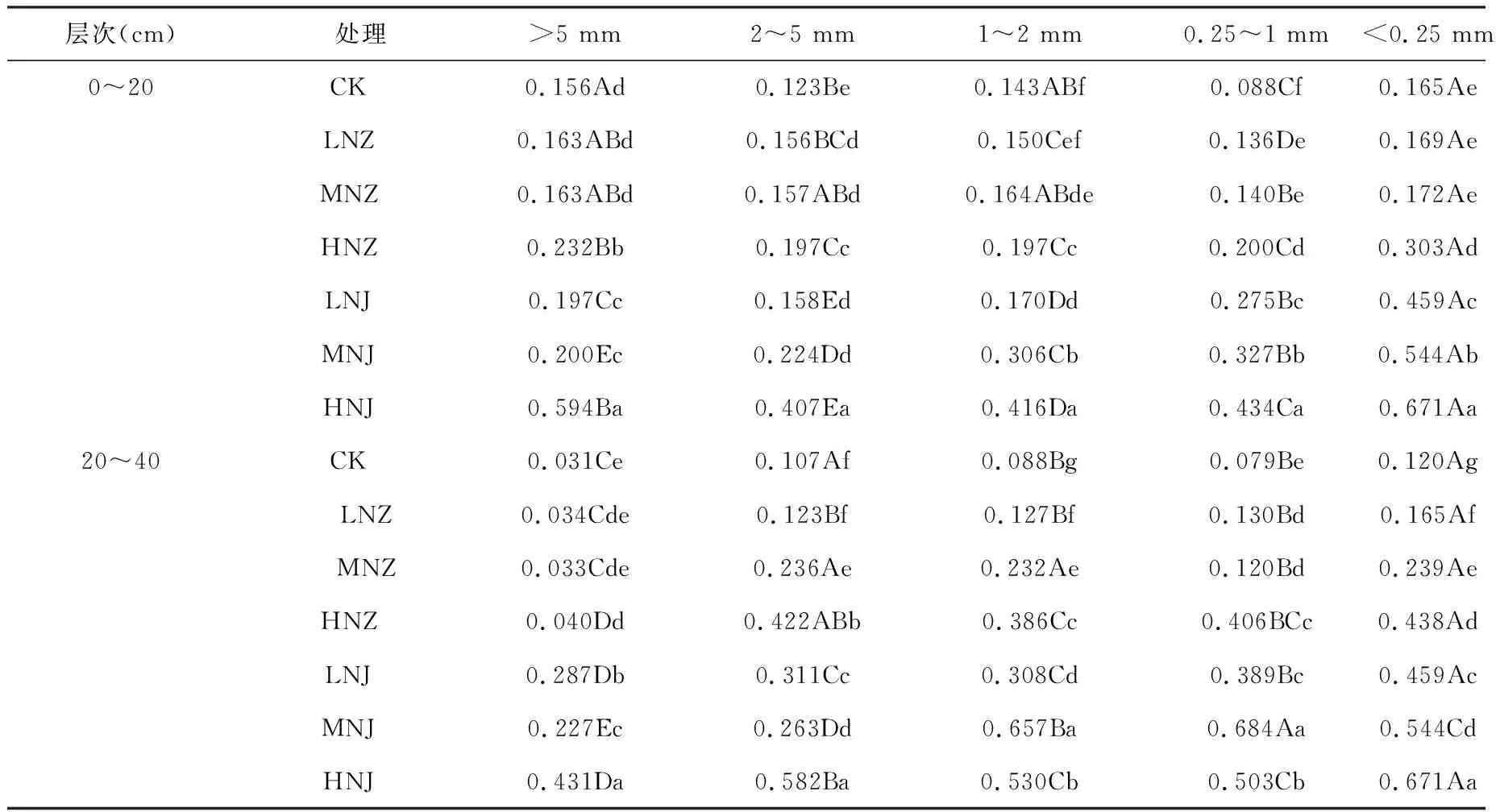

2.2 土壤团聚体中交换性Na+的含量变化

由表2可知,在同一土层中相同浓度和棉粕处理下,碳酸钠型土壤中交换性Na+含量均高于氯化钠型土壤(P<0.05)。在不同土层中,0~20 cm土层中>5 mm团聚体Na+含量明显高于20~40 cm土层,其他各粒径较0~20 cm土层普遍在20~40 cm土层呈现先下降后升高的趋势。表明表层>5 mm粒径中交换性Na+不宜淋溶到下部土层,而其它粒径中交换性Na+宜淋溶到下部土层。在不同粒径中,交换性Na+主要分布于微团聚体中。其主要是因为Na+是高强度的分散剂,会直接影响大团聚体的形成[18],从而较难在大团聚体中聚积。

棉粕对氯化钠型和碳酸钠型0~20 cm土层各粒径土壤团聚体中Na+含量影响相同,均有不同程度增加,但碳酸钠型增加幅度远大于氯化钠型。与CK相比,氯化钠型土壤增加幅度为2.4 %~127.2 %,2~5和0.25~1 mm团聚体增加幅度较其它团聚体大;碳酸钠型土壤增加幅度为19.0 %~392.3 %,0.25~1和<0.25 mm团聚体增加幅度较其它团聚体大。

棉粕对氯化钠型和碳酸钠型20~40 cm土层各粒径土壤团聚体中Na+含量影响相同,均有不同程度增加,但碳酸钠型增加幅度远大于氯化钠型。与CK相比,氯化钠型土壤增加幅度为4.1 %~415.9 %,2~5和1~2 mm团聚体增加幅度较其它团聚体大;碳酸钠型土壤增加幅度为144.8 %~1278.7 %,>5 mm团聚体增加幅度较其它团聚体大。表明棉粕对氯化钠型和碳酸钠型土壤中各粒径团聚体交换性Na+含量的积累有一定的促进作用,碳酸钠型土壤较为显著。

表2 土壤团聚体中交换性Na+的含量

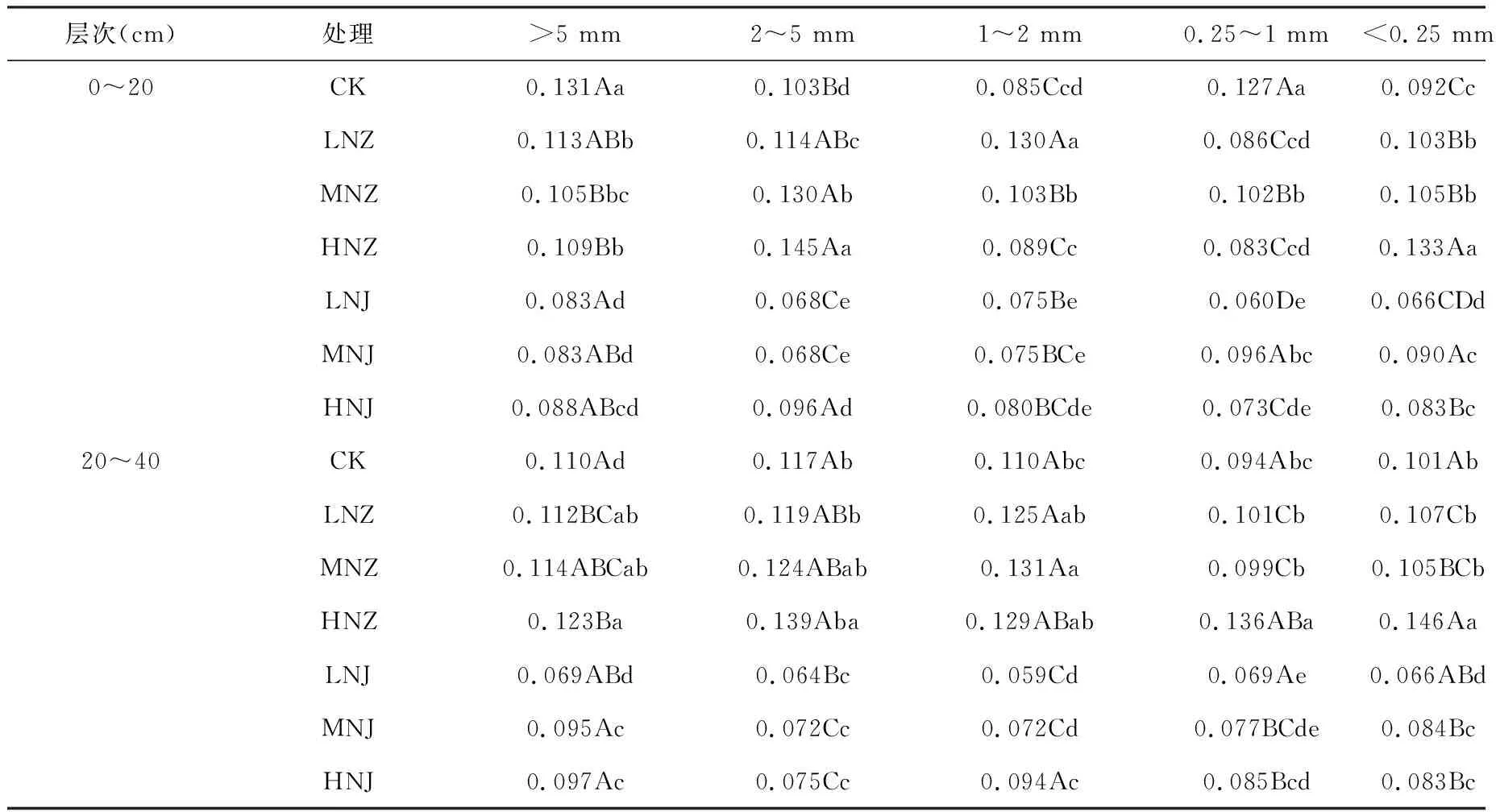

2.3 土壤团聚体中交换性Ca2+的含量变化

由表3可知,在同一土层中相同浓度和棉粕处理下,氯化钠型土壤中交换性Ca2+含量均显著高于碳酸钠型土壤(P<0.05),这与K+、Na+的结论不同。不同土层中,0~20 cm土层中各粒径团聚体Ca2+含量低于20~40 cm土层,原因是田间灌水及雨水的淋溶作用,导致Ca2+向下淋洗,再者,棉花的根系主要集中在0~40 cm[19],植物的根系活动能增加土壤的孔隙及钙离子的水平,同时根际土壤中部分CO2分压的增加,可以增加碳酸钙的溶解性[22]。在不同粒径中,交换性Mg2+在各粒径团聚体中分布较为均匀。

棉粕对氯化钠型和碳酸钠型0~20 cm土层各粒径土壤团聚体中Ca2+含量影响不同。与CK相比,氯化钠型土壤中>5、0.25~1 mm团聚体中Ca2+含量均有不同程度降低,降低幅度为13.8%~35.2 %,2~5、1~2、<0.25 mm团聚体中Ca2+含量均有不同程度增加,增加幅度为3.8-51.9 %;碳酸钠型土壤中各粒径Ca2+含量均有不同程度降低,降低幅度为1.5 %~52.9 %。

棉粕对氯化钠型和碳酸钠型20~40 cm土层各粒径土壤团聚体中Ca2+含量影响相反。与CK相比,氯化钠型土壤中各粒径团聚体中Ca2+含量均有不同程度增加,增加幅度为1.1 %~44.2 %, 1~2 mm团聚体中增加幅度最大;碳酸钠型土壤中各粒径Ca2+含量均有不同程度降低,降低幅度为10.5 %~46.8 %。表明在氯化钠型土壤条件下,0~20>5、0.25~1 mm团聚体会影响交换性Ca2+的积累,其它各粒径会增加交换性Ca2+的积累。

表3 土壤团聚体中交换性Ca2+的含量

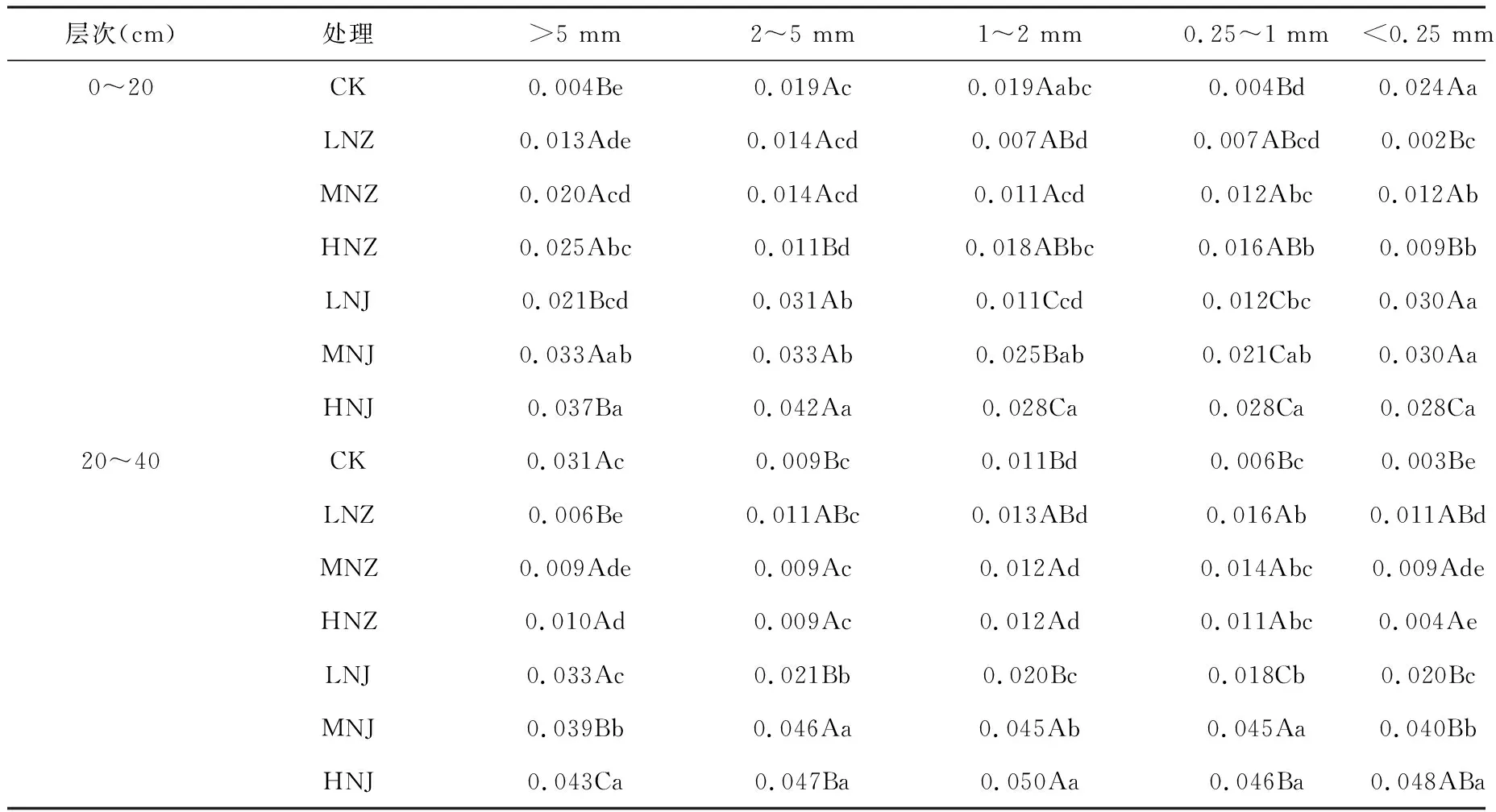

2.4 土壤团聚体中交换性Mg2+的含量变化

由表4可知,在同一土层中相同浓度和棉粕处理下,碳酸钠型土壤中交换性Mg2+含量均高于氯化钠型土壤(P<0.05)。在不同土层中,棉粕对CK和氯化钠型土壤在0~20 cm土层中Mg2+的含量高于20~40 cm土层,而碳酸钠型土壤则相反。表明在氯化钠型土壤中Mg2+没有出现大量的流失,而在碳酸钠型土壤中Mg2+流失较为严重。土壤团聚体中交换性Mg2+的含量随粒径变化规律并不显著。在不同粒径中,交换性Mg2+主要分布于大团聚体中。

棉粕对氯化钠型和碳酸钠型0~20 cm土层各粒径土壤团聚体中Mg2+含量影响不同。与CK相比,氯化钠型土壤中>5、0.25~1 mm团聚体中Mg2+含量均有不同程度增加,增加幅度为90.9 %~397.7 %,2~5、1~2、<0.25 mm团聚体中Mg2+含量均有不同程度降低,降低幅度为25.9%~91.9 %;碳酸钠型土壤各粒径Mg2+含量均有不同程度增加,增加幅度为1.7 %~779.8 %,>5和0.25~1 mm团聚体增加幅度较大。

棉粕对氯化钠型和碳酸钠型20~40 cm土层各粒径土壤团聚体中Mg2+含量影响不同。与CK相比,氯化钠型土壤中>5 mm团聚体中Mg2+含量降低幅度为68.1 %~81.9 %,2~5、1~2、0.25~1、<0.25 mm团聚体中Mg2+含量均有不同程度增加,增加幅度为3.7 %~240.0 %,0.25~1、 <0.25 mm团聚体增加幅度较大;碳酸钠型土壤中各Mg2+含量均有不同程度增加,增加幅度为8.3 %~1388.6 %, <0.25 mm团聚体增加幅度最大。表明氯化钠型土壤在表层大团聚体中利于Mg2+的积累,而在20~40 cm土层小团聚体中利于Mg2+的积累,碳酸钠型土壤在不同土层各粒径中均会增加团聚体中Mg2+的含量。

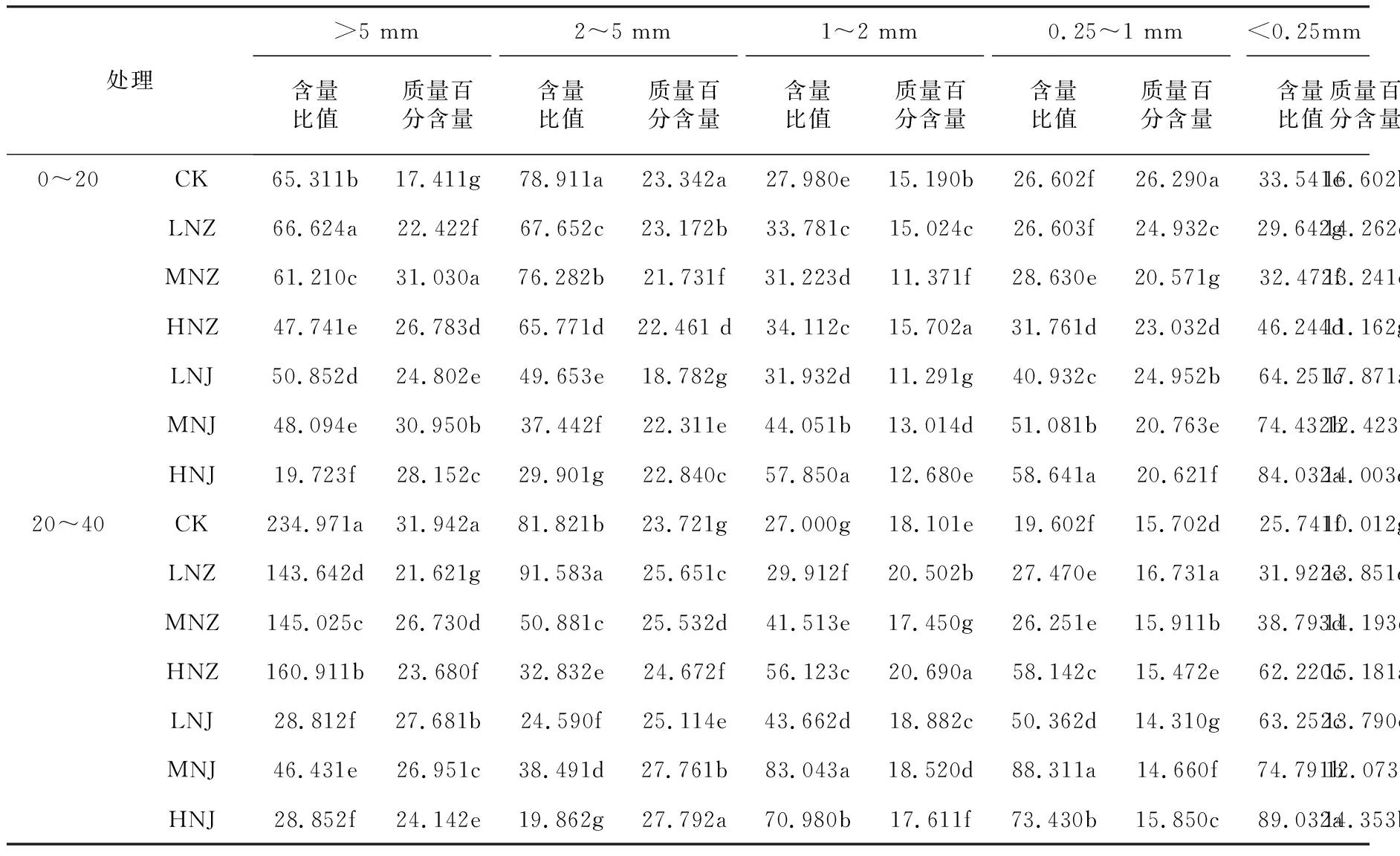

2.5 土壤团聚体(Ca2++Mg2+)/(K++Na+)含量比值与团聚体质量百分含量的关系

由表5可知,在同一土层中相同浓度和棉粕处理下,>5和2~5 mm粒径中氯化钠型土壤中(Ca2++Mg2 +)/(K++Na+)含量的比值均高于碳酸钠型土壤,其余各粒径则相反。不同处理间差异显著(P<0.05)。不同土层中,除2~5 mm团聚体,<2 mm团聚体在20~40 cm土层中(Ca2++Mg2+)/(K++Na+)含量的比值高于0~20 cm土层。这主要是Na+在土壤表层积累和Ca2+、Mg2+向下淋失的结果[20]。在0~20 cm土层中土壤团聚体含量随粒径的减小先降低再升高最后降低,这与王晟强等[21]研究结果一致。在20~40 cm土层中土壤团聚体含量随粒径的减小而减小。团聚体质量百分含量中>0.25 mm的大团聚体约占86 %,其中以>5 mm粒径团聚体总量最大,约占团聚体总量的25 %。相同土层处理间差异显著(P<0.05)。郑子成等[22]研究报道,在干筛条件下土壤团聚体均以>5 mm粒径为主,湿筛条件下土壤团聚体以<0.25 mm粒径为主。粒径>0.25 mm土壤团聚体含量是土壤肥沃的标志之一[23]。表明两类盐化土壤受团聚体百分含量变化的作用不明显。土壤团聚体中粒径越大,含量越高,土壤结构的稳定性也就越好[24]。

表4 土壤团聚体中交换性Mg2+的含量

表5 土壤团聚体(Ca2++Mg2+)/(K++Na+)含量比值与团聚体质量百分含量的关系

棉粕对氯化钠型和碳酸钠型0~20 cm土层各粒径土壤团聚体中(Ca2++Mg2 +)/(K++Na+)含量的比值影响相同。与CK相比,均有不同程度增加,但碳酸钠型增加幅度远大于氯化钠型。氯化钠型盐化土壤增加幅度为1.5 %~36 %,碳酸钠型盐化土壤增加幅度为7.17 %~147.13 %。由表5可知,在表层棉粕对氯化钠型土壤大团聚体和碳酸钠型土壤各粒径团聚体(Ca2++Mg2+)/(K++Na+)含量的比值随浓度的增加而增加,表明棉粕对两类盐化土壤的改良均有不同程度作用。

棉粕对氯化钠型和碳酸钠型20~40 cm土层各粒径土壤团聚体中(Ca2++Mg2+)/(K++Na+)含量的比值影响相同,与0~20 cm土层各粒径土壤团聚体相似,氯化钠型盐化土壤增加幅度为0.78 %~190.70 %。碳酸钠型盐化土壤增加幅度为50.60 %~341.55 %。由表5可知,棉粕对氯化钠型土壤2~5 mm团聚体(Ca2++Mg2+)/(K++Na+)含量的比值随浓度的增加而降低,其他粒径均升高,表明棉粕对氯化钠型土壤在20~40 cm土层除2~5 mm团聚体之外的各粒径中发挥一定作用。而碳酸钠型土壤在<0.25 mm团聚体(Ca2++Mg2+)/(K++Na+)含量的比值随浓度的增加而增加,其他粒径均先升后降,表明棉粕对碳酸钠型土壤在20~40 cm土层小团聚体中作用显著。

3 讨 论

常规模式的耕作条件下会降低团聚体稳定性[25],主要表现为大团聚体含量降低。微团聚体的含量升高。本试验中,>0.25的大团聚体约占86 %,其中以>5 mm 粒径团聚体总量最大。土壤的形成过程中,胶体表面的吸附交换特性[26]、盐基离子间作用及其性质[27]、生物物质循环[28]和淋溶作用[29]都会对盐基离子的分布产生显著影响。本试验中,各团聚体盐基离子平均含量的大小为Na+>Ca2+>K+>Mg2+。氯化钠型土壤交换性Ca2+和碳酸钠型土壤中交换性Mg2+主要储存于20~40 cm土层,可能与二者的淋溶强度相对较大有关[30]。在不同粒径中,碳酸钠型土壤中交换性K+和两类盐化土壤中交换性Na+主要分布于微团聚体中,交换性Mg2+在各粒径团聚体中分布较为均匀,氯化钠型土壤中交换性K+和交换性Ca2+主要分布于大团聚体中。说明棉粕对氯化钠型土壤团聚体中交换性K+和交换性Ca2+离子的积累有积极的影响。

在同一土层中相同浓度和棉粕的处理下,>5和2~5 mm粒径中氯化钠型土壤中(Ca2++Mg2+)/(K++Na+)含量的比值均高于碳酸钠型土壤,其余各粒径则相反。说明二价盐基离子的积累和一价盐基离子的减少促进了氯化钠型土壤大团聚体的形成,土壤团聚性较好。

4 结 论

由土壤团聚体中交换性盐基离子的变化可以看出,棉粕对氯化钠型土壤较碳酸钠型土壤改良效果较为明显。