蹴鞠与藤球的对比研究

——以菲律宾藤球(Sipa)为例

2018-08-08李海丹

陈 胜 ,肖 蕊 ,李海丹

前言

蹴鞠一词在汉代就已经出现,《太平御览》卷754引应劭《风俗通》说:“毛丸谓之鞠”;《汉书·卫青霍去病传》作“躢鞠”。“鞠”是对球的称呼,“蹴”或“躢”等意为用脚踢,蹴鞠即是用脚踢球的一种技艺。它在中国历经了几千年的发展,汉魏时期得以普及,隋唐进一步发展,宋代达到顶峰,而到明清时期则逐渐衰微。

藤球和蹴鞠一样,也历经了悠久的历史传承——从公元6~8世纪的缅甸骠人藤球,到11~13世纪蒲甘王朝的藤球,再到15世纪马六甲苏丹国统治区域藤球的盛行,最后经苏丹国传到泰国、马来西亚、菲律宾等地,藤球在东南亚地区的发展经久不衰,到20世纪中期,现代藤球兴起,经东南亚在全世界盛行起来。

公元6世纪到15世纪,藤球的盛行与蹴鞠在唐、宋、元、明等时期所历经的发展从时间跨度上看,正好相对应。蹴鞠与藤球在时间维度的发展演变上,以及各自的功能上都有共通的地方,同时也存在一定的差异性。本文就二者的起源、发展、踢法和服饰等方面做出对比研究。

1 蹴鞠与藤球的起源和发展

1.1 蹴鞠的起源与发展

1.1.1 蹴鞠的起源

关于蹴鞠的起源众说纷纭,有皇帝起源说、齐国起源说等。张永军写到:1973年,《十六经·正乱》有关黄帝蚩尤之战的文字记载,“…黄帝身禺之尤,因而擒之。…充其胃以为鞠,使人执之,多中者赏 …”[1]。大意为:在黄帝蚩尤之战中,黄帝身先士卒,战胜蚩尤并将其擒获;为庆祝胜利,取出蚩尤之胃,填充物品进去当球踢,供兵士娱乐及泄愤。《史记·苏秦列传》记载:“齐地方二千余里……,临淄甚富而实,其民无不吹竽、鼓瑟、斗鸡、…蹋鞠者”。说明了蹴鞠作为一种技艺已深得齐国临淄民众的喜爱并融入到了百姓的生活之中。

蹴鞠在汉魏时期不仅用于军事训练,皇宫及民间娱乐活动中也有出现,这个时期的蹴鞠兼具了对抗性、竞技性及娱乐性等特点。《会稽曲录》中写到“汉末三国鼎峙,年兴金革,士以弓马为务,家以蹴鞠为学。”《资治通鉴·魏明帝青龙元年》中记载:“洛阳宫鞠室灾。”不难看出,蹴鞠在汉魏时期得到了进一步的推广。

1.1.2 蹴鞠的盛行

唐朝时期国强民富,政通人和,为该时期的体育文化发展提供了契机[2]。具有鲜明特色的蹴鞠活动,此时深受帝王及民间百姓的喜爱。关于这一时期蹴鞠的外形,徐坚在《初学记》中有着详细的说明——“今蹴鞠曰戏毬。古用毛纤结之,今用皮,以胞为里嘘气闭而蹴之。”由此看出唐朝时期的蹴鞠已发展为以加工后的皮革作为外壳,由动物内脏、膀胱等做成充气球胆的带气球体,这种蹴鞠结实、轻巧且富有弹性。蹴鞠技术的再发展和新规则的演变,得利于这种充气蹴鞠技术的突破,这就使得蹴鞠运动的群体不再局限为男性,学者李娜在李白、杜甫等诗人描写蹴鞠的诗赋当中,发现这个时期出现了女子蹴鞠[3],极大推动蹴鞠的发展。

当今奥林匹克运动会比赛项目确立的重要依据在于该项目社团的数量和在全球普及的程度。宋朝时期,以蹴鞠谋生的艺人开始涌现,蹴鞠社团形成了井喷的态势,其中以圆社(齐云社)、打球社最为有名。南宋时期陈元静著有《齐云社规》一书,旨在对蹴鞠规则加以详细讲解,他用“十要紧”对队员的思想行为规范做了明确规定,从肩、背、拍、拽、捺、控、膝、拐、搭、臁等十种基本踢法技术性动作加以阐释,对“下脚”也做了详细的交代。张树军认为宋代蹴鞠具有多个第一性,即:第一次出现在社交礼仪中,第一个社团建立,第一次出现了以蹴鞠技艺谋生的艺人,以及第一次在蹴鞠比赛中加入商业运作[4]。

1.1.3 蹴鞠的衰落

《明通鉴》及《明史》中均记载:拥兵三吴、称兵割据的吴王张士诚的弟弟张士信,“每出师,不问军事,辄携樗蒲(一种赌具)、蹴鞠,拥妇女酣宴。”可见蹴鞠发展到此时,已和淫乐连在一起。明太祖朱元璋称帝后,颁布诏书,明朝军队禁止踢球,并下旨“蹴鞠者卸脚”[5]。清朝入关后,因满汉文化的相互交融,而产生了冰上蹴鞠运动,不过由于气候方面的原因,以及技术难度大等问题,冰上蹴鞠难以在民间开展延续,因此逐渐退出了历史舞台。另外,满族人民喜好涉猎,入主中原后,统治阶级也对中原的蹴鞠文化施行了禁令政策,清朝第三位皇帝顺治曾口谕严禁踢球,后来,乾隆皇帝颁布公文,禁止蹴鞠一切活动,这些禁令政策和蹴鞠自身发展的桎梏使得蹴鞠文化在明清时期逐渐衰落,再难达唐宋时的顶峰[6]。

1.2 藤球的起源与发展

700多年前,古代藤球在缅甸的蒲甘王朝时期相当盛行。当今普遍认为藤球运动源于15世纪苏丹国(Kesultanan Melayu Melaka)统治下的马六甲一带地区,被称为是现代藤球运动的起源地。它的特点是用头、肩、胸、背、腰、腿、脚踢球,使之不落地。20世纪中期,参照足球、排球和羽毛球比赛规则[7],制定了现代藤球全新的球规,这种融健身、对抗、竞争和娱乐为一体的藤球运动很快在东南亚一些国家得到发展。藤球在不同的国家有着不同的叫法,在菲律宾叫做“Sipa”,泰国叫做“Takraw”,目前藤球的官方英文“Sepak Takraw”,分别取自马来文的Sepak(指“踢”)与泰文的Takraw(指“藤編的球”),点出了这项运动的两大特征。

据《南洋志》记载:1945年,以表演性质为主的藤球赛第一次在马来西亚槟榔屿举行,影响强烈;1960年相关人士参考了排球与羽毛球的规则和场地,研发出现代版的藤球比赛,并于1965年首度成为东南亚半岛运动会(今东南亚运动会前身)的正式比赛项目;1990年北京亚运会中成为正式的比赛项目;1992年国际藤球联合会(ISTAF)正式成立。至今,ISTAF除了120个会员国外,每年的超级系列赛(Super Series)以及泰国的泰皇杯(King's Cup)等均是年度的国际级赛事。

菲律宾的藤球运动叫做Sipa,Sipa意为“球”。据文献记载,Sipa在15世纪由苏丹国传入菲律宾,在小孩玩耍的游戏中最为普及;西班牙三个世纪的殖民统治时期内,藤球亦是全国性比赛项目之一,它作为一种传统菲律宾国术仍然保留至今。当前,藤球运动已纳入学校的基础课程,学校会定期、分区域进行比赛,从而为亚运会藤球比赛输送优质选手[8]。藤球制作简单、技巧动作多样,参与性强,不仅在菲律宾深受欢迎,在整个东南亚地区都有着浓厚的群众基础。

1.3 蹴鞠与藤球的关联

从中国古代海上丝绸之路的大量文献考察中不难发现,中国与东南亚不仅贸易往来频繁,体育文化活动也随之传播到东南亚各国,其中,一种兼具健身、对抗、竞技及娱乐的蹴鞠文化活动得到了东南亚人民的青睐。此外,15世纪初期,郑和七次下西洋与沿途各国进行友好交流,让以蹴鞠为代表的体育文化渗透到世界各地。如果说当代足球的鼻祖正是中国古代的蹴鞠,那么管窥历史文献资料,我们也有理由认为藤球也是蹴鞠在多次中外文化互渗后的另外一种演变。蹴鞠运动随着历史的变迁和朝代的更迭逐渐淡出体育活动的舞台,但是从古老的蹴鞠文化中滋长发芽的藤球运动却在东南亚得以传承和盛放[9]。

2 蹴鞠与藤球踢球方法对比

2.1 器材与场地

2.1.1 鞠与藤球的制作

鞠的制作。据考古工作发现,以花岗岩为质的石球在公元前3000多年(新石器时代)以前就已出现。黄帝时期流行用动物的内脏塞入物品制鞠,以帮助军队训练,亦称“肉球”术。中国汉代发明了熟皮制鞠工艺,即“皮球”术,此时期的鞠广泛运用动物的皮革加工制成。《名都篇》记载:“连翩击鞠壤,巧捷惟万端”[10],即说明了毛球在三国时期已广泛流行,亦称“毛球”术,毛球即指用毛发、羽毛或各色布料等填充以为鞠。唐代发明了“气球”术,即球壳由8片皮子制作而成,动物胆灌入气,使球壳充盈饱满。

藤球的制作。藤球为空心圆球,一般用9至11根细藤单藤条(天然藤条)编制而成,周长约为53厘米,直径约为12厘米,球面上有12个五角形孔。当代比赛用球一般为塑料或者合成纤维所制,其中合成纤维用球在国际比赛中较为普及。菲律宾藤球Sipa一般由天然藤条或者竹子所制而成。

2.1.2 蹴鞠与藤球球门

蹴鞠的球门

高球门。以唐朝为例,蹴鞠由军事训练项目逐渐成为一种娱乐欣赏活动,带有技巧性和观赏性的蹴鞠表演得到了观众的青睐。另外,唐朝社会经济快速发展,手工业艺术等日益精进成熟,蹴鞠制作技术由皮球术发展为气球术,充气的球体轻盈且柔软,球的飞行高度得以增加,球门也随之提高。《寒食城东即事》中“蹴鞠屡过飞鸟上”,大意为蹴鞠的高度已经超过了天空飞鸟的飞行高度,这时期爱好者们以能将球提高为能事。

单球门。单球门是在蹴鞠比赛场地中央用两根竹竿作为门柱,在两门柱之间结一张网,球门(球洞)即设在网中间,供鞠穿过。

双球门。唐朝时期为了保持蹴鞠的对抗性,设有双球门,即在球场两端设立球门,两队队员互攻对方球门,这与现在的足球、橄榄球以及冰球等球门的设置相类似[11]。

无球门。无球门又称“打球”,宋代时称之为“白打”。无球门的蹴鞠根据参与人数的不同,共有十种踢法,分为一人场、二人场、三人场、到十人场。一人场即一个人独自表演,用手之外的身体部位支配球,配合各种技巧和花样,以花样多、观赏性佳者为胜;两人场就是两名队员为一组传接对踢,除了要个人技法高超外,还需二者的紧密配合;其余场的踢法与两人场类似,因人员增加,更具有表演性和观赏性。

藤球的门

藤球网。当代藤球赛中的单组赛、团体赛及双人赛藤球,比赛时用藤球网做中线,和羽毛球网类似;此外,藤球竞技比赛场地也和羽毛球的场地相当,长度为13.4米,宽度为6.1米,球网中间高度男子组比赛网高155厘米,女子组则为145厘米。

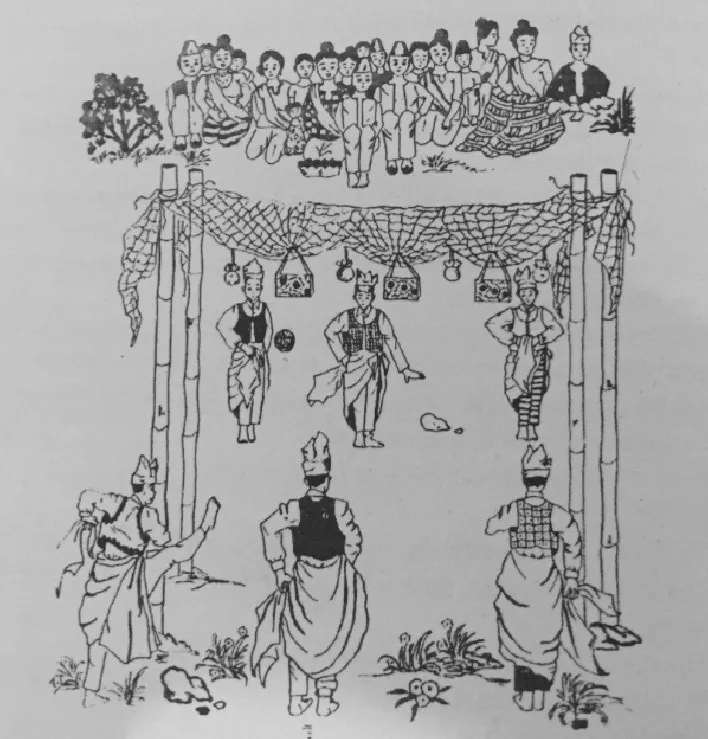

菲律宾藤球Sipa球网与当代国际上通用藤球网规格相差较大。Sipa比赛在场地中间用四根竹竿架设一张网(图1),将三个盒子分别悬挂在网的中间,盒子分为好中差三种[12]。

图1 菲律宾藤球网示意图

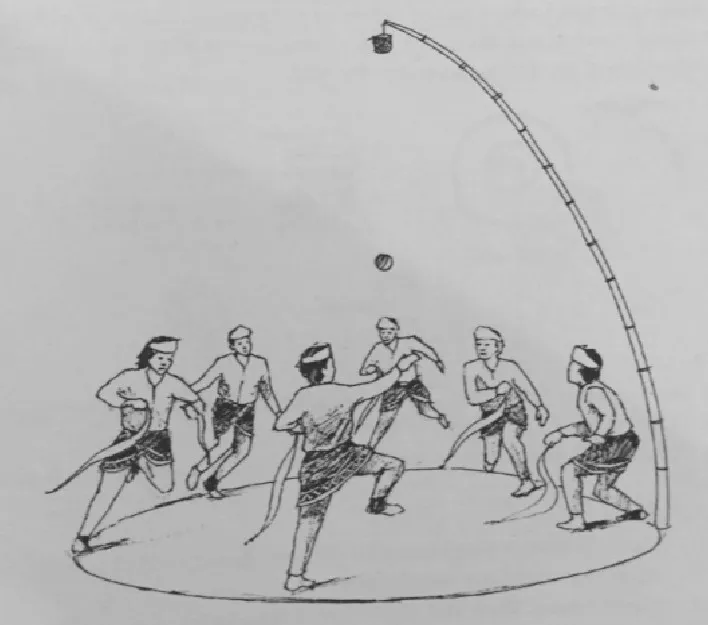

无球门。现代藤球中圆场赛即为无球门比赛,它以一块圆形场地为比赛用地,两队各六名队员和一名替补,在规定时间内接球的次数多的一方为胜。

单球门。以菲律宾Sipa为例,又称“Kasipa Sa Mangis”。单球门用于圆场赛比赛(图2),此球门为一根长竹竿插于圆场线外,竹竿顶端悬挂一盒子,置于圆场中间。

图2 单球门示意图

2.2 参赛人数及踢球方法

2.2.1 蹴鞠参赛人数及踢球方法

单球门踢法。在唐宋时期深得球员们喜爱,但是在这两个时期内的踢法又有所差别。唐朝时期,两队队员各站球门一侧的区域且不能触及对方区域和对方队员,场上队员每队7人,各有分工。踢球时,队员需在鞠落地前,接住从球门U形洞中射过来的鞠,几经传递后,最后一球传给球头(队长),由球头起脚射门。若鞠穿过球洞,触及对方队员或掉落于场地内,即得分;若撞在球网或球柱上,在未落地前,可由守网人接住继续踢,继而由球头再次射门。宋代时称为筑球,人数较唐朝时有所变化,为12人或16人,其它规则基本不变。

打球(白打)。唐朝时期的打球为两人或两人以上(偶数)对踢,彼此之间需配合默契,协同完成比赛或表演,宋朝时期(白打)则有分班与不分班两种,除手以外其它部位均可触球。打球动作花样繁多,技巧性强,踢起来更为轻松、洒脱、自由,深得人们喜爱。

2.2.2 藤球参赛人数及踢球方法

20世纪中期,在现代藤球运动之父泰国前教育部长科·乔哈利的大力推动下,确立了现代藤球的参赛人数及踢球方法等一系列规则。现代藤球比赛由单组赛(Regu Event)、团体赛(Team Event)、双人赛及圆场赛(Circle Game)组成。

菲律宾藤球Sipa比赛有双人赛和圆场赛两种赛法。

双人赛。图1所示,菲律宾双人比赛中,队员以两人为一组,分别站立于球网两侧,三组同时进行,用Sipa踢向盒子并成功踢下“好”的盒子一队为胜。

圆场赛(Circle Game)。图2所示,圆场赛中每队共六名参赛选手,球在选手之间各传一次后在最短时间内踢下盒子一方即为胜者。

2.3 服装

2.3.1 蹴鞠服饰

蹴鞠发展到宋朝时期,一种带有蹴鞠工艺文化的蹴鞠服饰随之出现,并逐渐发展和兴盛起来,同时蹴鞠服饰兼具了鲜明的时代特色及性别特点。

男子蹴鞠服饰。《宋太祖蹴鞠图》中从太祖赵匡胤、太宗赵光义等六人穿着造型上可以看出宋朝时期男子娱乐性蹴鞠的服饰实用性强,同时又兼具观赏性等特点[13]。《东京梦华录》中记载:正挟、头挟、左竿网、右竿网、散立,皆穿红色锦袄……;右军亦如此,只是皆穿青色锦袄,与左军区别分明[16]。这说明该时期蹴鞠比赛对服饰有了严格的要求。

女子蹴鞠服饰。《妇女踢球图》中描绘了宋代女子踢球时因技法需要,女子蹴鞠服饰与男子类似:圆领袍服,着裤,束发髻。贵族女子踢球时的穿着造型在《足球纹铜镜》中描述为:头束高冠髻,对襟,窄袖,中长褙子,着旋裙,内着裤,着弓鞋,其中裤露于裙外是最典型的服饰特征之一。

2.3.2 藤球服饰

当代藤球比赛服饰顺应了时代潮流,与排球服饰类似,上配体恤,下穿短裤,鞋以平底舒适为主。

菲律宾Sipa服饰在《菲律宾游戏学习》一书中有详细记载。因菲律宾受西班牙文化的影响,菲律宾吕宋岛和米亚莎岛上的人们统一着与西式天主教有关的衣物。女性服饰类似于印尼和马来半岛的女性着装,而男性戴头巾,着紧身衬衫,菲式传统裤子,束腰带,赤脚。头巾又或手帕,被折叠成一个三角形,置于头上,同时手帕的颜色又代表一个人的社会地位,比如栗色或黄金颜色的手帕只有皇室才可以戴。

2.4 观众

2.4.1 蹴鞠观众

唐朝以前,蹴鞠主要用于军事训练,几乎不被观赏。唐朝及以后,蹴鞠由军事训练大步地向民俗化、娱乐化、游戏化的方向发展,进而成为一项普遍的运动。加上技巧性强、观赏性高,深得贵族和民间大众的喜爱,因此蹴鞠的观众也随之扩大和改变。宋朝时期,为了活跃蹴鞠的比赛气氛,出现了专门的鼓手、乐手或舞者。《东京梦华录》中记载了:“女童皆选妙龄容颜过人者四百余人,或戴花冠,或仙人髻,乌霞之服;...莫不一时新妆,曲尽其妙”。说明了宋代蹴鞠比赛中已出现专业的“拉拉队员”来提高其观赏性。

2.4.2 藤球观众

古代藤球发源于15世纪苏丹国统治的马六甲一代,后传到菲律宾、印度尼西亚等国,主要以强身健体、休闲娱乐为主,上至国王,下至百姓,皆有爱好者。藤球观众基础雄厚,也是藤球经久不衰的重要原因之一。

在Mellie Leandicho Lopez的《菲律宾游戏学习》中,关于服饰记载中可以证明,Sipa已等到了菲律宾皇室和民众的喜爱。

3 结语

3.1 中国蹴鞠和藤球在参赛人数、踢法、服饰上均有相似地方。在中菲历史文献中,可以看出古代藤球与蹴鞠有着紧密的联系。

3.2 时间维度上,中国古代丝绸之路南线和15世纪初郑和下西洋,藤球运动15世纪在苏丹国统治下的马六甲一带兴起并相继传播到菲律宾、泰国等东南亚国家,蹴鞠在向南传播时,同时与当地文化融合,继而出现了藤球。

3.3 有着几千年悠久传统的蹴鞠文化现在逐渐淡出了中国文化的视野,这与明清统治者施行的各项禁令有着密不可分的关系;而藤球文化经过了5个世纪的漫长发展后,却大放异彩,这得力于藤球之父科·乔哈利在20世纪中期的大力推行以及各个学校在藤球课程设置上的高度重视。当代中国的体育文化多元且包容,探索蹴鞠与藤球二者的渊源和差异,有利于重新认识我国蹴鞠文化的发展方向,同时也需从古代文化交流互渗的经验中思考在当今环境下蹴鞠和藤球回归中国体育文化土壤的可能性。