裂缝性致密油藏地质-工程一体化开发

2018-08-07侯冰刘庆耿智盛世锋

侯冰,刘庆,耿智,盛世锋

(1.中国石油大学 油气资源与工程国家重点实验室,北京 102249;2.中国石油 新疆油田分公司 低效油田开发公司,新疆 克拉玛依 834000)

裂缝性致密油藏储集层具有低孔低渗、平面非均质性强、纵向多隔夹层等特点[1],开发时存在单井产能低、递减速度快的问题,其主要原因是地质评价与工程设计脱节。因此,在有效识别区域压裂“甜点”的基础上,采取地质-工程一体化开发技术能够实现高产[2-4]。针对裂缝性页岩储集层,实施大规模水平井压裂改造,可以有效提高缝网扩展规模[5-6]。文献[7]基于中国南方海相山地页岩气储集层甜点评价指标,建立了页岩气储集层“地球物理、储集层地质、裂缝系统、岩石地质力学”一体化综合评价三维模型。文献[8]针对中国南方海相页岩气的开发特点,提出了“钻井品质”概念,形成了“品质三角形”(储集层品质、钻井品质和完井品质),并提出了与工厂化钻完井作业相适应的页岩气开发地质-工程一体化的技术路线。文献[9]和文献[10]总结了中国非常规油气藏领域钻完井关键技术和方法,指出了国内亟待提高水平井分段完井技术、工厂化钻完井与体积压裂一体化理论和技术方法。文献[11]针对低渗透砂岩储集层,提出了油气藏描述和数值模拟技术一体化思想,能较好地解决石油地质研究和油气藏工程的衔接问题,为油气藏开发的动态预测和方案优化奠定了基础。因此,地质-工程一体化开发是实现裂缝性致密油藏高效开发的最佳途径。

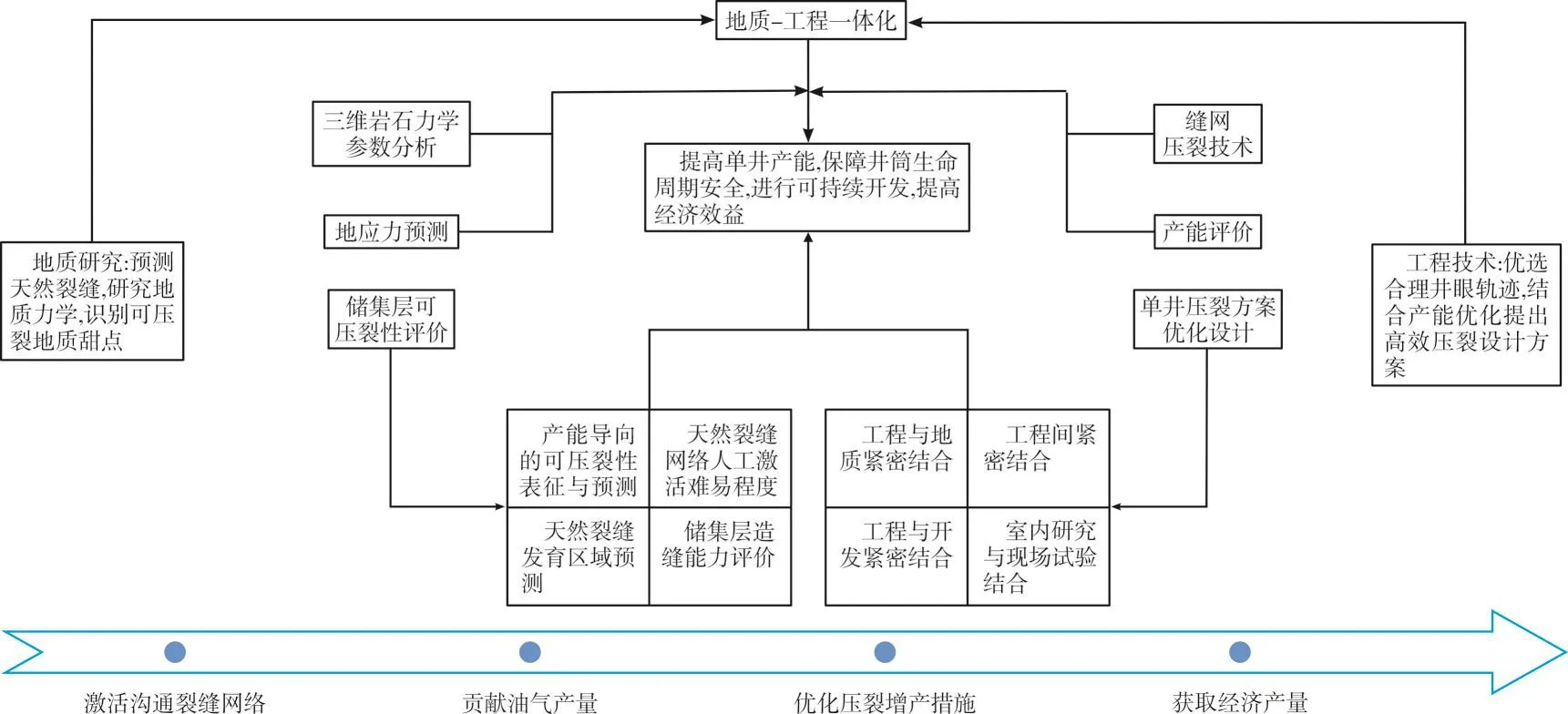

1 地质-工程一体化开发方法及技术路线

针对裂缝性致密储集层的地质-工程一体化研究,地质方面应重点预测天然裂缝,研究地质力学,识别压裂“甜点”;工程技术应突出优选合理的井眼轨迹,结合产能优化,提出高效压裂设计方案。地质和工程结合时,重点围绕提高单井产能,保障井筒全生命周期安全,进行可持续性高效开发,提高经济效益。

基于上述思路,笔者提出针对裂缝性致密储集层的地质-工程一体化开发方法技术路线(图1),该方法主要包括储集层天然裂缝发育程度预测、三维岩石力学参数分析、地应力预测、储集层区域可压裂性评价、缝网压裂技术、产能评价、井位优选和单井压裂方案优化等一整套研究模型和方法。可以预测天然裂缝发育区域,识别储集层可压裂性优势区域,优化井眼轨迹,掌握储集层油气流动的长效机制,建立提升储集层改造效率的压裂设计方法,通过激活沟通的裂缝网络贡献油气产能,而获取经济产能正是压裂增产措施的最终目标,这就需要重点聚焦于建立直接以产能为导向的区域可压裂性表征与预测。其中,有效天然裂缝网络激活难易程度是需要考虑的重要因素,可激活沟通的天然裂缝越多,压裂增产作业能沟通的有效储集层越多,从而提高油气采收率[12-13]。

图1 地质-工程一体化开发方法技术路线

1.1 储集层地质力学研究

利用波阻抗反演技术进行三维地震资料反演获取三维地层速度数据,采用目前应用较多的测井约束下的波阻抗反演技术获取高分辨率的反演剖面。根据三维地震反演获取的声波速度、岩石密度等基础数据,计算研究区三维岩石力学参数数据体[14]。

1.2 区域可压裂性评价

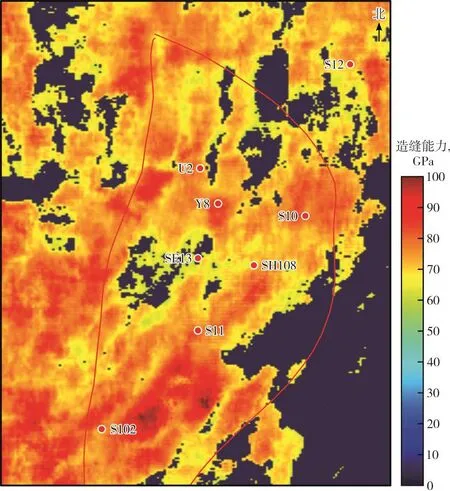

构造应力作用是裂缝形成的根本原因,本文采用地震曲率属性中的地层最大正曲率,表征地层天然裂缝发育空间分布规律[11]。可压裂性通常指储集层压裂增产的难易程度,根据裂缝扩展理论,利用岩石力学参数项Eγ/(1-ν2)表征岩石的造缝能力(其中,E为岩石弹性模量,GPa;γ为裂缝表面能,MPa·m;ν为泊松比)[14]。在相同泊松比的条件下,岩石弹性模量越小,越易被水力压开,因此,Eγ/(1-ν2)越小,地层越易形成水力裂缝。

压裂时火成岩岩体内的水力裂缝在扩展过程中会沟通天然孔隙,或沿着天然裂缝延伸,其裂缝形态复杂、扭曲。因此,在天然裂缝富集区域,应增加压裂施工规模,让大量液体进入到地层中,激活更多的天然裂缝,才能有效提高单井产能[15]。

1.3 产能模拟

用建立的基质-天然裂缝-人工裂缝系统渗流模型,模拟井区单井产能变化情况,采用蒙特卡洛法对潜在发育的天然裂缝进行随机分布预测[16]。

压裂规模主要指压裂人工裂缝波及长度,压裂规模与产能的关系,本质上是压裂后的人工裂缝与沟通的天然裂缝所形成的缝网对产能的影响,因此,可模拟在既定天然裂缝分布情况下,不同长度的人工裂缝所沟通的天然裂缝情况以及产能的变化。

1.4 井眼轨迹及压裂方案优化

由于储集层压裂改造技术必须与钻井、完井及测试等技术紧密结合[17]。因此,针对裂缝性致密储集层,完井要求等都应在钻完井前设计好,工程技术之间须紧密结合。针对裂缝性致密储集层,应以提高产能为主导选取井位和设计井眼轨迹,钻直井时需要选取裂缝发育区域,钻水平井时可以沿着穿透天然裂缝的方向设计井眼轨迹,既保障井筒的全生命周期完整性,又需兼顾单井资源的最大化动用[18]。

2 实例应用

克拉玛依油田克80井区二叠系火成岩储集层构造为东偏南倾的单斜。其中,风城组火成岩构造倾角约10°,储集层随机分布天然裂缝和层理弱面,导致裂缝的起裂特征和动态扩展规律异常复杂,裂缝形态难以控制,增产改造效果差。

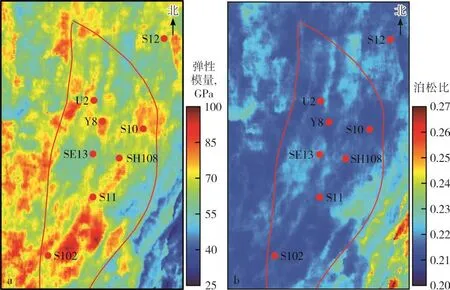

根据地质-工程一体化开发方法,首先根据地质力学解释方法[11],解释并提取克80井区风城组三维空间岩石力学基础参数,包括弹性模量和泊松比(图2)。储集层含油性区域范围,即红色线区域,弹性模量约40~90 GPa,泊松比约0.214~0.226.南部S102井与S11井间局部区域弹性模量大,岩层坚硬,北部大部分区域弹性模量较小,岩层相对偏软。

图2 克80井区风城组储集层弹性模量(a)和泊松比(b)平面分布

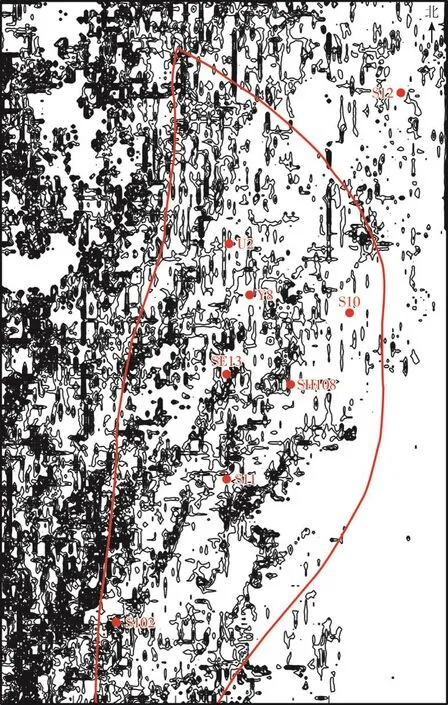

基于构造曲率特征与储集层地质力学性质,解释出风城组火成岩储集层范围内的天然裂缝发育与分布趋势(图3)。其中,SE13井区、S102井区和S11井区天然裂缝相对发育,SH108井区和S12井区天然裂缝相对欠发育。

根据影响裂缝形态的岩石力学参数,分析并表征风城组火成岩储集层分布范围内的人工造缝能力。如图4所示,深蓝色背景区域为非储集层,渐变色区域为火成岩储集层形成人工裂缝的难易程度,数值越小的黄色区域,越容易造缝。

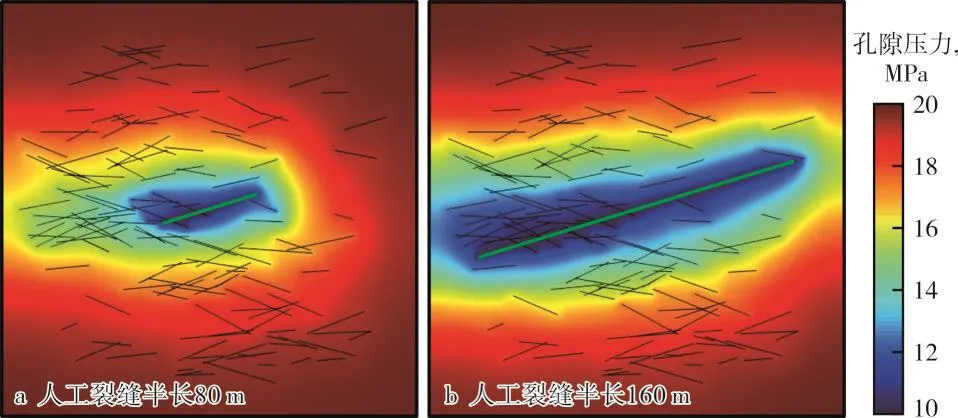

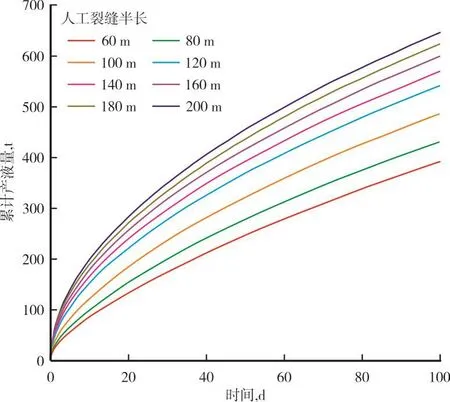

根据图3中研究区的天然裂缝统计特征,采用蒙托卡洛法生成井周天然裂缝网络,特征裂缝走向为北西西—南东东向,裂缝长度20~80 m,提取SE13井区的天然裂缝,当人工裂缝半长越长时,沟通储集层的天然裂缝数量越多。通过模拟60 m,80 m,100 m,120 m,140 m,160 m,180 m和200 m这8种不同的人工裂缝半长,评价人工裂缝与天然裂缝沟通后对产能的贡献,最终得到适合每口井的最优改造人工裂缝半长。模拟生产2 mon后的储集层孔隙压力分布规律如图5所示,随着开采时间增加,孔隙压力缓慢下降。

图3 克80井区风城组火成岩储集层裂缝发育区域

图4 克80井区风城组火成岩储集层造缝能力

SE13井区的天然裂缝密度较高,人工裂缝半长越大,沟通的天然裂缝越多,泄流面积越大。图6是不同人工裂缝半长下的累计产液量,SE13井39 d累计产油117 t,产水103 t,与人工裂缝半长为70 m时的累计产液量较吻合。

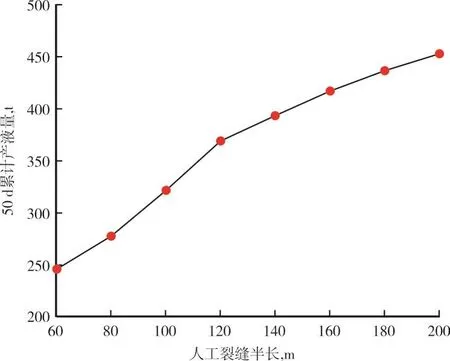

SE13井50 d累计产液量与人工裂缝半长的关系如图7所示,由50 d累计产液量可以看出,人工裂缝半长越大,沟通的天然裂缝越多,泄流面积越大,相同时间内累计产液量越大,累计产液量随人工裂缝半长的增大先快速增大,人工裂缝半长大于120 m以后缓慢增大。前期的快速增长是因为沟通的天然裂缝增多,但SE13井实际的人工裂缝半长仅为70 m,因此,对该井进行二次改造时,通过增加压裂液液量提高施工规模,可以进一步提高升单井产能。

图5 SE13井区模拟生产2 mon后的储集层孔隙压力分布

图6 SE13井不同人工裂缝半长下的累计产液量

图7 SE13井50 d累计产液量与人工裂缝半长的关系

通过综合分析邻井的压裂作业工程技术资料,从压裂泵注曲线、支撑剂类型、压裂施工排量、压裂液类型、单井产能等方面对比压裂改造效果。提出根据裂缝参数优化目标的裂缝长度为100~140 m,前置液比例35%对应的累计产液量为320~380 m3,压裂施工排量3.5~4.0 m3/min较合适;由于储集层岩石致密,压裂施工排量小,人工裂缝宽度较窄,加砂容易引起砂堵,建议目前施工砂比11.36%~21.12%,平均15.89%;由于储集层裂缝发育,滤失量大,建议应用前置液小粒径支撑剂段塞,降低砂堵风险。对克80井区风城组储集层进行针对性的二次改造后,单井产能提高1倍以上。

3 结论

(1)裂缝性致密油藏的地质-工程一体化开发,要综合应用多学科知识和现场工程作业经验,开展储集层天然裂缝识别、三维储集层地质力学分析、地应力预测、储集层区域可压裂性评价、缝网压裂技术、产能评价、井眼轨迹控制、单井压裂方案优化设计等一系列紧密结合的研究工作,以提高产能为导向,评价储集层可压裂性为关键,建立一体化设计理念,实现高效开发。

(2)对于火成岩储集层,裂缝系统是油气资源储存的空间与运输通道,天然裂缝能否被有效沟通,决定油气藏的开发潜力。可压裂性高的储集层区域,应同时满足天然裂缝发育、天然裂缝可水力激活以及储集层岩石造缝能力较高。采用地质-工程一体化开发方法,可落实适宜布井的区域,优化井眼轨迹与井身结构,在完井阶段能更为有效地通过增产措施来沟通天然裂缝,形成复杂网络系统,从而提高产能。

(3)基于孔隙弹性理论的产能模拟表明,在天然裂缝发育区域,人工裂缝半长越长,即压裂后的人工裂缝与沟通的天然裂缝所形成的缝网规模越大,单井产能越高;在天然裂缝发育区域,当改造井已经达到预期的单井累计产能后,模拟的人工裂缝半长越小,表明该井通过二次改造进一步提高缝网沟通规模的可能性越高。

(4)通过地质-工程一体化开发方法,可有效识别可压裂性高的“甜点”区,建立井筒与储集层的有效连通通道,针对单井产能低、递减速度快的典型特点,可以有效提高水力压裂效率,促进目的层开发,获得更高的油气产能。