川中高磨地区灯影组微孔结构及可动流体饱和度特征

2018-08-07任聪李勇赵晓红陈伟王书彦李居正

任聪,李勇,赵晓红,陈伟,王书彦,李居正

(1.中国石油 西南油气田分公司 勘探事业部,成都 610041;2.成都理工大学 油气藏地质及开发工程国家重点实验室,成都 610059)

四川盆地中部高石梯—磨溪地区(以下简称高磨地区)震旦系灯影组为典型的碳酸盐岩气藏储集层,储集层发育广泛,具有巨大的气藏地质储量。但由于该区储集层埋藏深度大,成岩作用多样,导致储集层微观孔隙结构发育不均,渗流规律复杂多变,对储集层微观孔隙特征及可动流体饱和度特征的认识仍相对薄弱。已有的关于微观孔隙结构的研究,只是基础性的对实验现象进行表述,将孔隙结构特征与渗流特征相结合进行研究的相对较少,严重制约气藏的高效开发[1-4]。鉴于致密碳酸盐岩储集层复杂的孔渗特征,笔者以扫描电镜、高压压汞实验为依托,对比分析不同储集层孔隙结构特征,并结合核磁共振,从微观机理上揭示可动流体与孔隙结构的关系,为高磨地区气藏高效开发提供参考。

1 区域地质概况

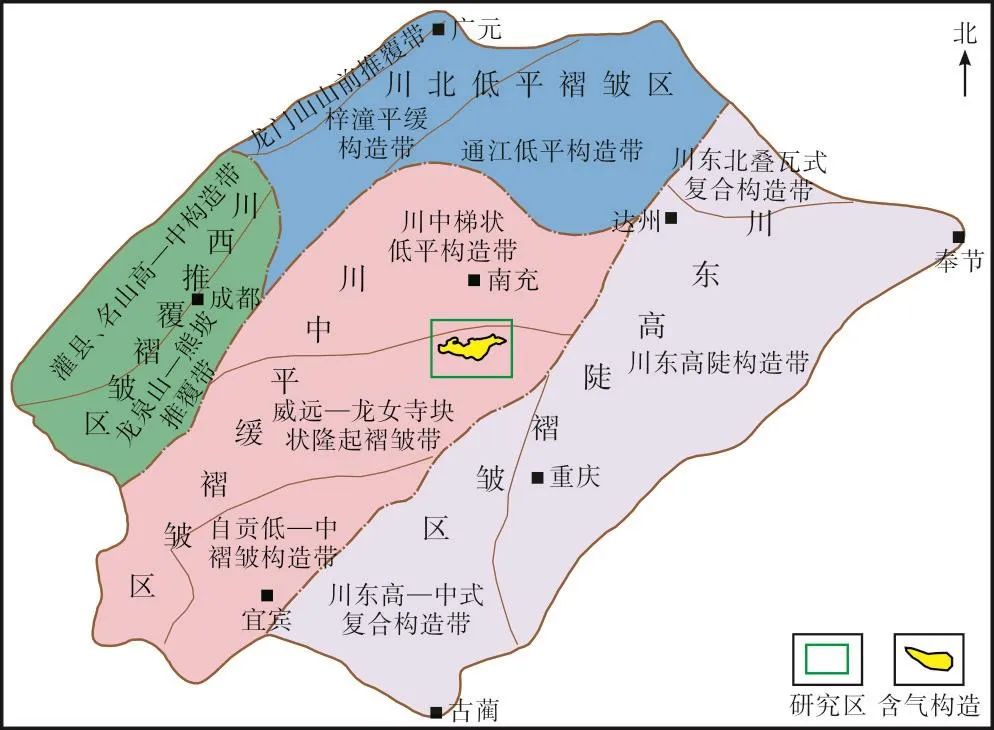

高磨地区构造上位于四川盆地中部,处于川中古隆中斜平缓构造带中部,乐山—龙女寺加里东古隆起东段,面积约5 300 km2(图1)。震旦系灯影组灯四段是在陡山沱组之后发育的大规模碳酸盐台地沉积,整体呈西高东低的宽缓坡度,发育台内滩、灰泥丘等对形成优质储集层有利的沉积类型,油藏平均埋深3 800~4 000 m,受桐湾运动二幕影响,灯四段受到不同程度剥蚀,不同地区砂体发育程度不同,储集层平均厚度200~250 m,以浅灰—深灰色层状粉晶白云岩、溶孔粉晶白云岩和藻白云岩为主[5-7]。

图1 研究区构造位置

2 储集层孔隙类型及特征

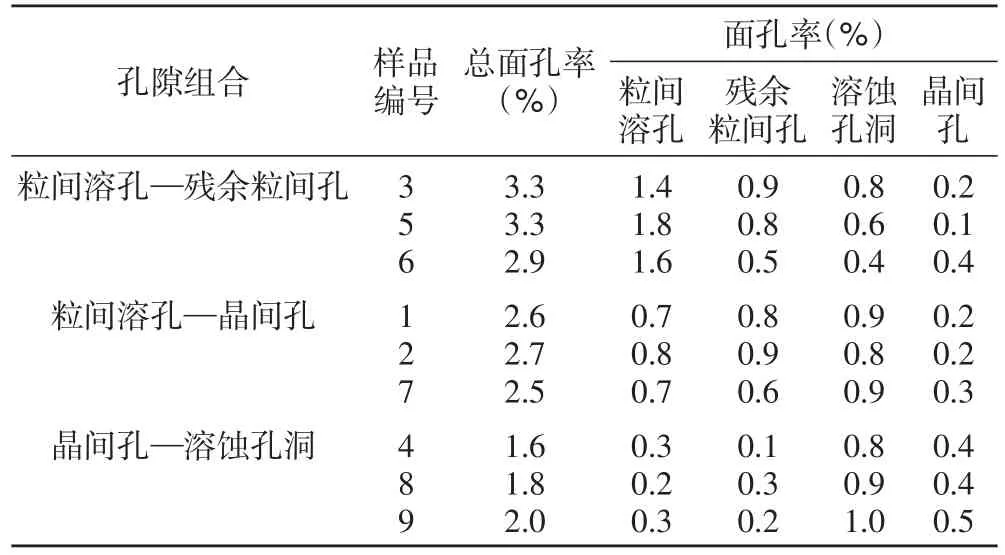

根据铸体薄片、扫描电镜等测试结果,高磨地区灯影组主要发育粒间溶孔、残余粒间孔、晶间孔、溶蚀孔洞等4类孔隙。其中粒间溶孔最发育,最大面孔率达1.4%,平均为0.9%;其次为溶蚀孔洞,平均为0.8%;残余粒间孔平均面孔率为0.6%,晶间孔平均面孔率为0.3%;研究区部分岩心可见裂缝发育,平均面孔率最低,但对储集及渗流起较大作用。研究区各类储集空间在经历高强度成岩作用后,原生孔隙被强烈改造,次生孔隙逐步发育。储集空间多次改造的叠加,使得灯影组的孔隙类型复杂,发育多种孔隙组合[3-6],主要有粒间溶孔—残余粒间孔组合、粒间溶孔—晶间孔组合和晶间孔—溶蚀孔洞组合(表1)。

表1 高磨地区灯四段储集层孔隙组合

(1)粒间溶孔—残余粒间孔组合 粒间溶孔是在粒间孔、残余粒间孔的基础上,经过骨架颗粒、粒间胶结物溶蚀产生的次生孔隙,是研究区最为重要的孔隙类型(图2a)。残余粒间孔是沉积时期原生孔隙在成岩作用后保留部分,主要发育在未被白云石胶结充填的砂屑或鮞粒白云岩中(图2b)。

图2 高磨地区灯四段储集层铸体薄片

(2)粒间溶孔—晶间孔组合 主要发育于粉晶、细晶白云岩中,晶间孔主要为晶体颗粒集合堆积而形成,晶间孔形态多样,与晶体自生形态有关,呈现港湾状、锯齿状等(图2c),白云石化及重结晶作用是影响晶间孔发育的主要因素。在重结晶过程中发生的溶蚀作用,对晶体颗粒及晶体间填隙物溶蚀,形成晶间孔,由于重结晶及溶蚀程度的不一致,导致晶间孔分布不均匀。溶蚀作用在扩大原始晶间孔体积的同时,连通了初期由于胶结作用而不连通的孔隙,提高了储集层的渗透性。

(3)晶间孔—溶蚀孔洞组合 溶蚀孔洞是指不规则溶蚀性孔隙,多被白云石、方解石、硅质及沥青充填。此类孔隙比微观孔隙大,具有良好的连通性,孔洞多终结于硅质胶结发育处,但在研究区发育程度较低。

3 微观孔隙结构特征

储集层微观孔隙结构是指岩石中各类储集空间的分布状况、发育程度及其连通性。本文利用高压压汞实验结果,从不同角度表征储集层孔隙结构,将高磨地区储集层划分为以下3种类型[8-11]。

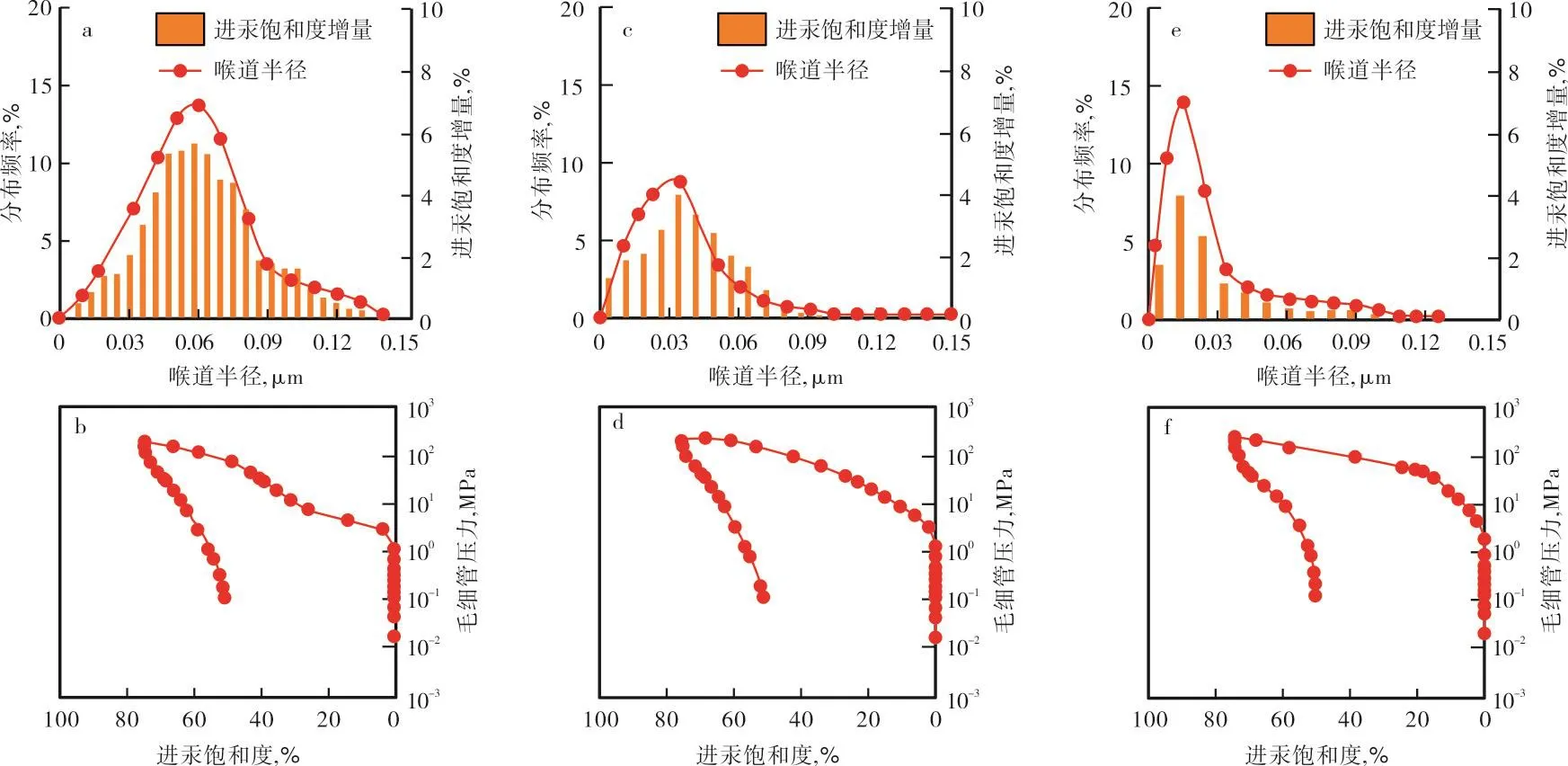

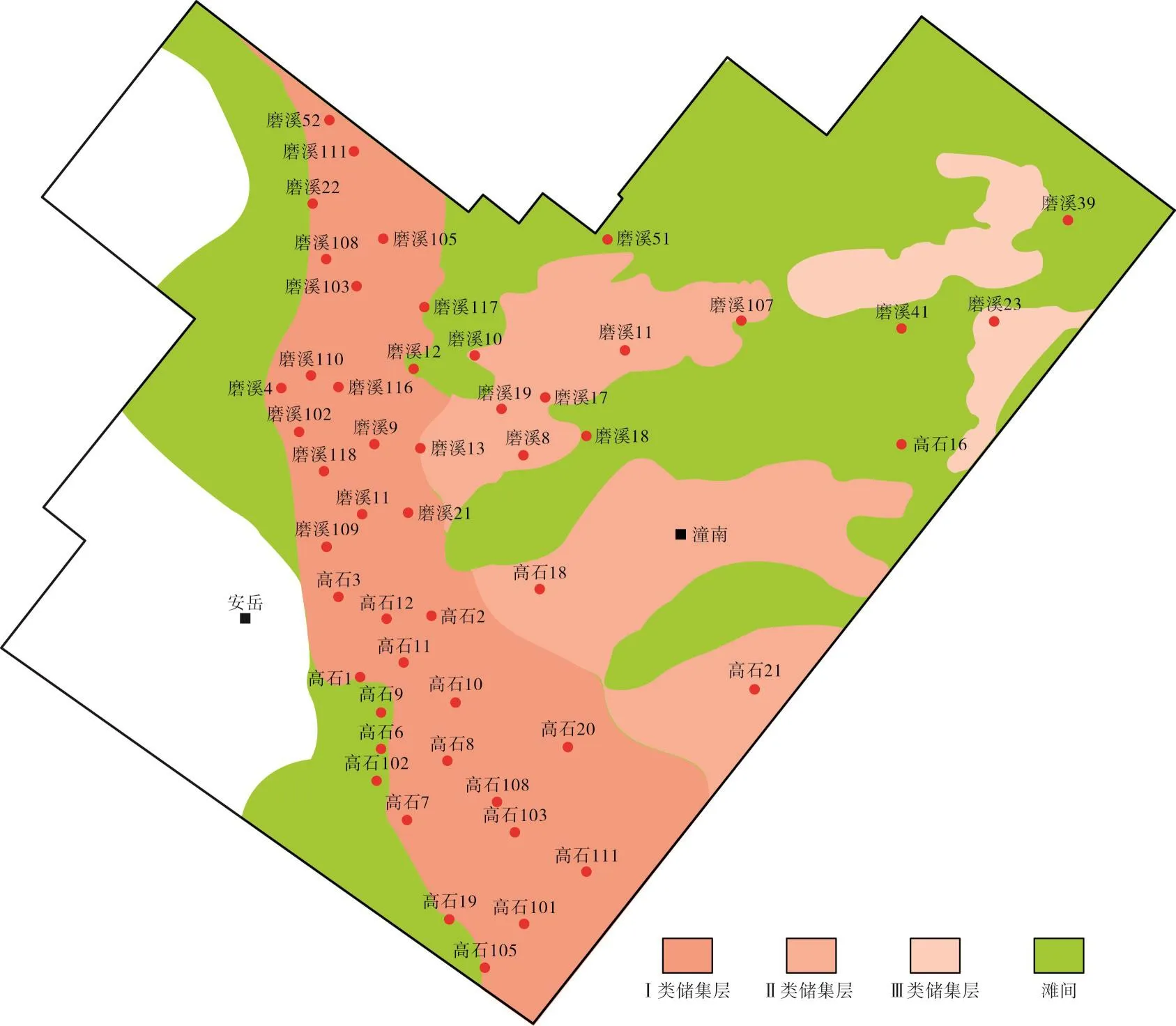

(1)Ⅰ类储集层 储集空间以粒间溶孔—残余粒间孔为主,属于研究区较好的储集层。孔隙排驱压力为4.1 MPa,中值压力为18.7 MPa,毛细管压力曲线表现为粗歪度,表明汞最先进入该类储集层。孔隙喉道半径为0.01~0.09μm的部分占比为78.6%~84.3%,此类孔隙喉道分布范围最大,进汞饱和度增量主要集中在0~0.10μm的孔隙喉道所控制的空间内,贡献了85.3%的渗流能力,孔隙喉道粗,渗透率大。此类储集层主要分布在丘滩相中心区域,相对集中,是研究区物性较好的储集层(图3a,图3b,图4)。

图3 高磨地区灯四段储集层高压压汞曲线

图4 高磨地区灯四段储集层分布

(2)Ⅱ类储集层 储集空间以粒间溶孔—晶间孔型为主,排驱压力为9.3 MPa,中值压力为31.4 MPa,毛细管压力曲线表现为中等歪度,表明汞同样较易于进入此类孔隙空间。与Ⅰ类储集层孔隙类型相比,此类储集层孔隙喉道分布范围相对较窄,孔隙喉道半径在0.01~0.06μm的占比为61.2%~75.6%,进汞饱和度增量主要集中在0.01~0.06μm的孔隙喉道所控制的空间内,贡献了82.5%的渗流能力。此类储集层孔隙喉道相对较粗,渗透率大,主要分布在丘滩相与滩间相过渡区域,分布相对分散,是研究区物性中等的储集层(图3c,图3d,图4)。

(3)Ⅲ类储集层 储集空间以晶间孔—溶蚀孔洞型为主,属于研究区相对较差的成岩相类型。此类成岩相的排驱压力为27.6 MPa,中值压力为76.8 MPa,毛细管压力曲线表现为细歪度,表明汞难于进入此类储集空间。与前两类成岩相储集层相比,此类成岩相储集层孔隙喉道分布范围最窄,孔隙喉道半径在0.01~0.03μm的部分占比为45.8%~51.5%,进汞饱和度增量主要集中在0.01~0.03μm的孔隙喉道所控制的空间内,分布范围相对较小。此类储集层孔渗较差,主要在滩间相零星分布,是研究区物性较差的储集层(图3e,图3f,图4)。

4 不同孔隙结构可动流体饱和度特征

研究区储集层渗流特征复杂,极大地增加了储集层开发难度,开展储集层微观渗流特征研究,可以更深层次地整体认识储集层。本文应用核磁共振T2谱,对可动流体饱和度进行定量表征[12-14]。

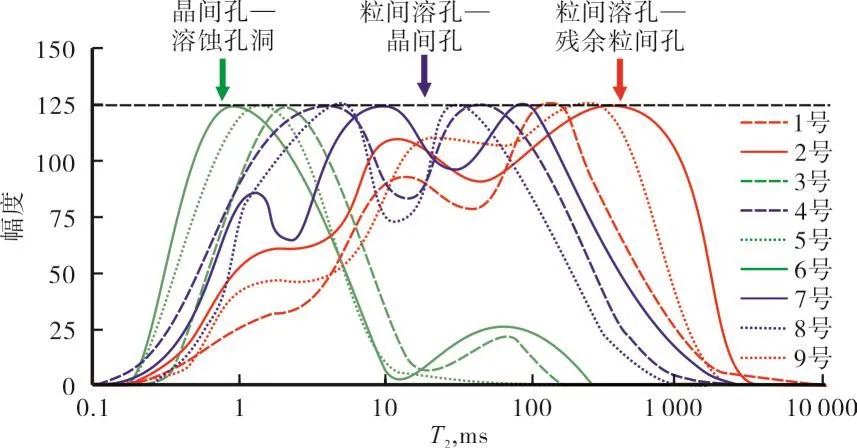

通过对研究区9块岩心进行核磁共振实验,研究区储集层可动流体饱和度相对较低,为17.1%~45.9%,平均为33.1%.粒间溶孔—残余粒间孔型储集空间可动流体饱和度最高,为35.8%~45.9%,平均为41.5%,T2谱中弛豫时间为0.1~8 500.0 ms,以双峰状为主,反映此类储集空间主要以大孔隙为主,同时存在一部分中孔隙。粒间溶孔—晶间孔型储集空间可动流体饱和度较高,为32.1%~37.7%,平均为34.5%,T2谱中弛豫时间为0.1~7 500.0 ms,以双峰—三峰状为主,反映此类储集空间中大孔隙、中孔隙及小孔隙同时存在,且以中孔隙为主。晶间孔—溶蚀孔洞型储集空间可动流体饱和度较低,为17.9%~28.9%,平均为23.2%,T2谱中弛豫时间为0.1~6 000.0 ms,以单峰状为主,弛豫时间范围较小,此类储集空间主要以小孔隙为主(图5)。根据核磁共振结果,结合高压压汞实验分析,储集层可动流体饱和度受微观孔隙结构发育程度的影响,储集层孔隙发育程度越高,可动流体饱和度越高。

图5 研究区灯四段实验样品T2谱

5 可动流体饱和度影响因素分析

5.1 储集层物性

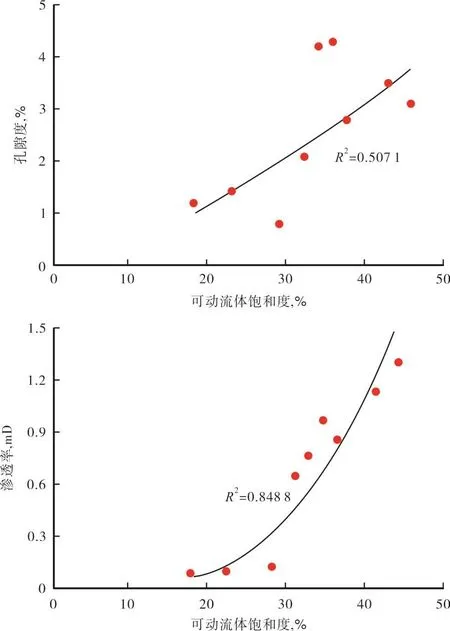

储集层的好坏可通过物性参数来表征,通过相关性分析可知,可动流体饱和度与孔隙度的相关性较小,例如2号岩心孔隙度为2.1%,可动流体饱和度为32.1%,3号岩心孔隙度为4.3%,可动流体饱和度为35.8%,两者可动流体饱和度基本相近;而可动流体饱和度与渗透率间的相关系数为0.848 8,渗透率变化时,可动流体饱和度变化较大(图6)。因此,储集层物性影响可动流体饱和度的大小,其中渗透率起主要作用。

图6 研究区物性与可动流体饱和度相关性分析

5.2 孔隙类型

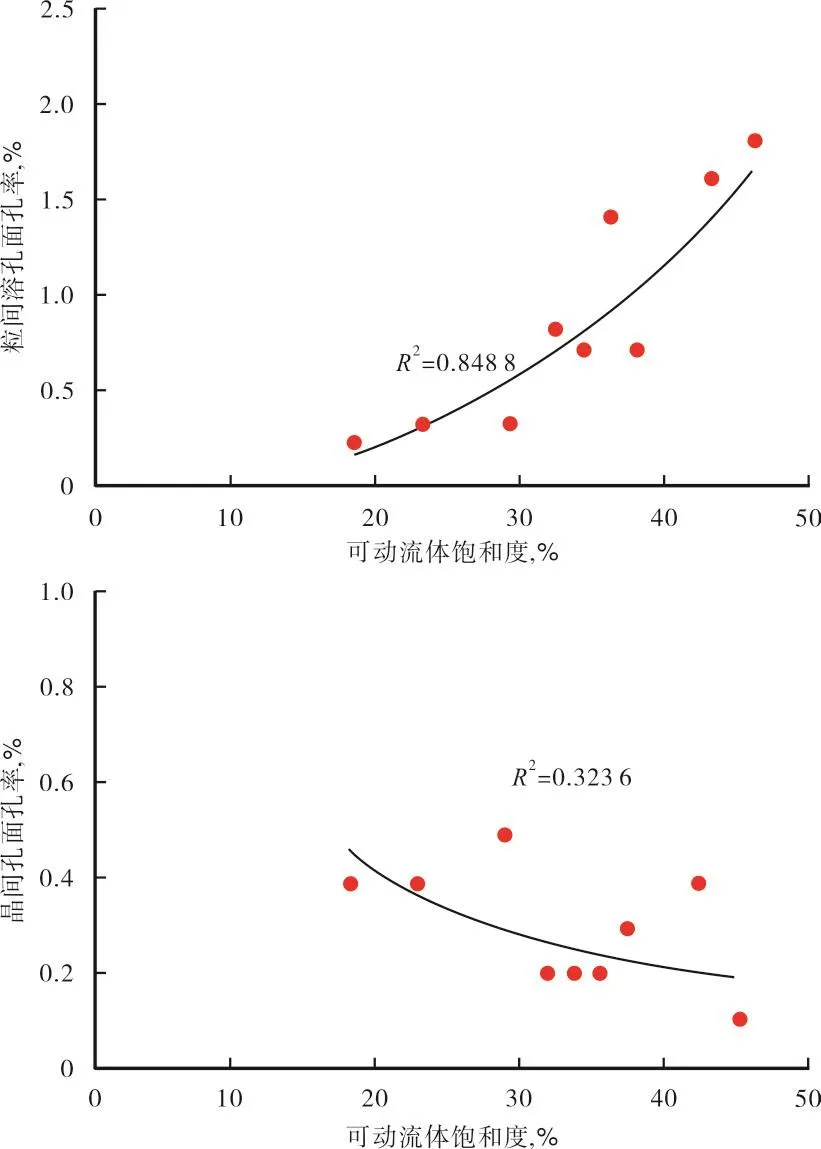

高磨地区灯影组储集层平均总面孔率为2.5%,孔隙类型以粒间溶孔、残余粒间孔、晶间孔、溶蚀孔洞为主,溶孔发育并提供较大比例的面孔率。总面孔率与可动流体饱和度相关系数为0.756 9,其中粒间溶孔与可动流体饱和度的相关性较好,相关系数为0.848 8,粒间溶孔对面孔率的贡献越大,可动流体饱和度越大;而晶间孔对面孔率的贡献增加时,自生矿物随之发育,充填原生孔隙及次生溶蚀孔,导致有效面孔率降低,孔喉匹配关系变差,晶间孔的发育与可动流体饱和度相关性较差(图7)。

图7 研究区面孔率与可动流体饱和度相关性分析

5.3 孔喉半径及孔喉连通性

研究区碳酸盐岩储集层喉道发育程度存在较大差异。通过对比不同物性的9块岩心样品,解析孔隙结构对可动流体赋存特征的影响[15-17]。

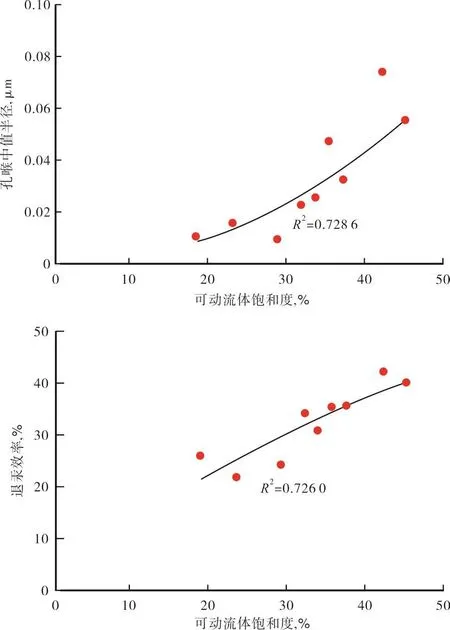

利用高压压汞实验参数,可以定量获取孔隙结构特征参数,其中表征孔喉大小的参数为孔喉中值半径。研究区平均孔喉半径中值为0.033μm,通过相关性分析可知,孔喉半径中值与可动流体饱和度相关性较强,相关系数为0.728 6(图8)。分析认为,研究区由于强烈的溶蚀作用,粒间溶孔及溶蚀孔洞联合发育造成孔喉半径增加,有效储集空间显著增加,提高了可动流体饱和度。

毛细管压力曲线中,退汞曲线视为喉道体积,退汞效率不仅反映孔喉匹配程度,也决定非润湿相的采收率,是评价孔喉连通性的重要参数。9块岩心样品高压压汞退汞效率为24.8%~45.9%,平均为35.5%,其与可动流体饱和度具有好的正相关性。退汞时,汞由微细的喉道挤出后,部分孔隙间不连通造成孔隙的孤立,反映了细小喉道阻碍孔隙空间流体的渗流。无论样品的物性好坏,微细喉道的增加会使样品空间内部的连通性变差,降低可动流体饱和度,孔喉连通性对孔隙空间的赋存能力起着重要的作用。

图8 研究区高压压汞参数与可动流体饱和度相关性分析

5.4 矿场生产分析

不同微观孔隙结构制约着可动流体饱和度,最终影响气井采收率[18-19]。以粒间溶孔—残余粒间孔为主的5号岩心样品为例,孔隙发育程度好且分布均匀,孔隙之间连通性好,孔喉半径最大,可动流体饱和度为45.9%.从生产曲线上,该井初期日产气24.5×104m3,压力保持稳定,日产气量稳定在20.0×104m3,属于高产稳产型。以晶间孔—溶蚀孔洞为主的9号岩心样品,岩心面孔率较低,孔喉半径微细,可动流体饱和度为28.9%,从生产曲线上,该井初期日产气20.1×104m3,压力一直呈下降趋势,日产气量逐步下降至10.5×104m3,属于高产递减型。由生产动态分析可知,储集层的微观孔隙结构影响着储集层的可动流体饱和度及渗流能力,同时对最终采收率起着较大的制约作用。

6 结论

(1)高石梯—磨溪地区灯影组灯四段储集层孔隙类型以粒间溶孔、残余粒间孔、晶间孔、溶蚀孔洞为主,平均总面孔率为2.5%;根据微观孔隙结构,可将储集层分为Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ类,其孔隙发育程度依次降低,储集及渗流能力逐步下降。

(2)研究区平均可动流体饱和度为33.1%,T2谱中弛豫时间为1~10 000 ms,储集层存在部分大孔隙,随孔隙发育程度降低,其弛豫时间相应减小。

(3)渗透率及粒间溶孔发育程度是影响可动流体饱和度的重要参数,孔喉半径中值与退汞效率的提高,对可动流体饱和度起建设性作用。对于致密储集层,投产初期通过适当加大压裂改造规模,提高渗透率及孔喉发育程度,是提高气井产量的重要手段。