川西坳陷沙溪庙组储集层致密化与天然气成藏耦合关系

2018-08-07南红丽蔡李梅叶素娟阎丽妮张世华杨映涛

南红丽,蔡李梅,叶素娟,阎丽妮,张世华,杨映涛

(中国石化 西南油气分公司 勘探开发研究院,成都 610041)

四川盆地川西坳陷中侏罗统沙溪庙组陆相碎屑岩油气勘探取得了重大突破,先后发现了新场气田、成都气田和中江气田。前人对沙溪庙组气藏的储集层特征、成藏条件、成藏特征等方面开展了一些工作[1-5],研究重点主要集中在基础油气特征上,仅对部分地区(如新场构造带)的储集层孔隙演化与储集层致密化进行了研究[6]。但是,由于研究区储集层物源及沉积环境不同,储集层岩石类型并不一致,与此相应的储集层致密化过程势必具有差异性,其储集层致密化与天然气成藏的耦合配置也存在差异。鉴于此,本文根据显微镜下观察分析与扫描电镜、电子探针、碳酸盐胶结物碳氧同位素等多种测试分析数据,结合埋藏史和构造演化史,明析了不同储集层的成岩作用类型,建立了川西坳陷中侏罗统沙溪庙组储集层成岩演化序列,确定不同类型储集层致密化时间,同时,通过明确油气充注的时间,厘定不同类型储集层致密化与天然气成藏的时序关系,为进一步探索油气富集规律、实现高效勘探提供依据。

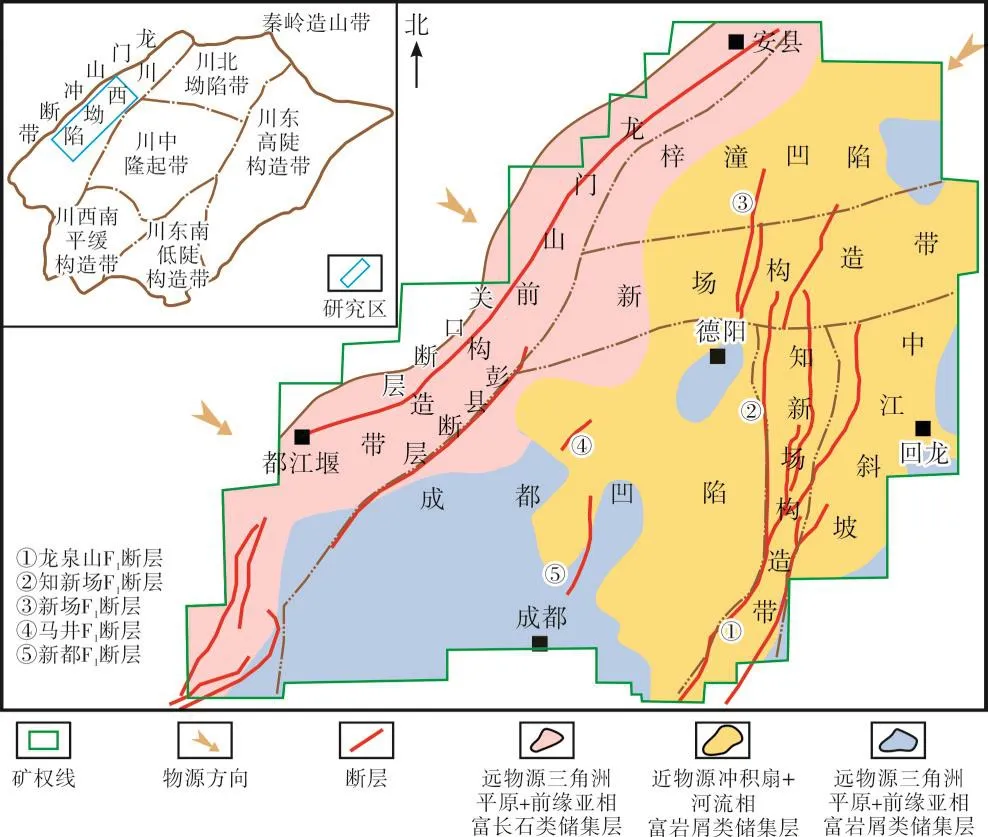

图1 川西坳陷构造单元划分及中侏罗统沙溪庙组储集层分类(据文献[7]修改)

1 研究区地质背景

川西坳陷位于四川盆地西部,西邻龙门山冲断带,东北与秦岭造山带相接,南抵峨眉山和乐山,东连川中隆起,大致呈北东—南西向延伸,总体呈三隆两凹一斜坡的构造格局,即龙门山前构造带、新场构造带、知新场构造带、成都凹陷、梓潼凹陷和中江斜坡[7](图1)。

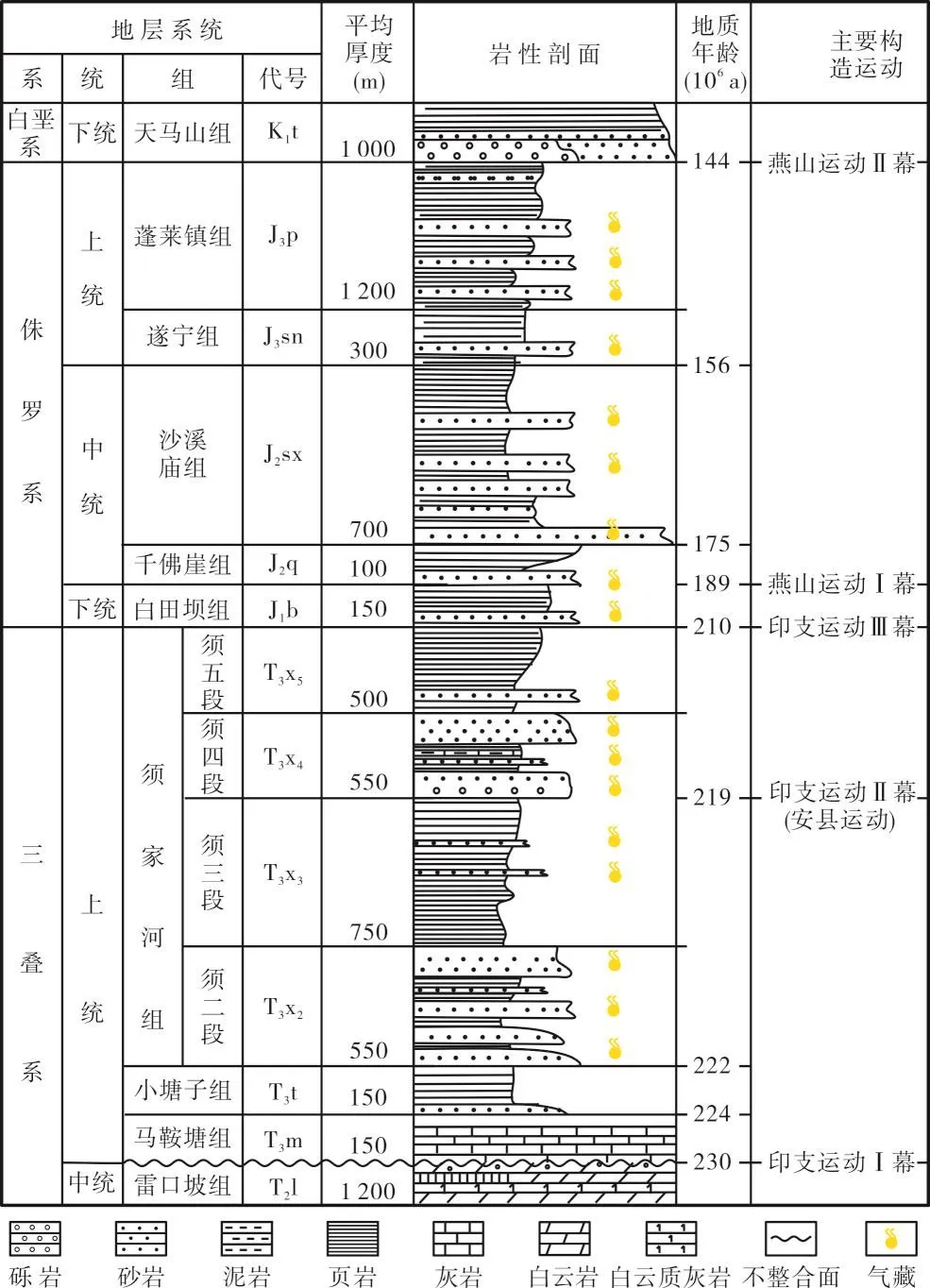

研究区中生代储集层中蕴藏有丰富的天然气,迄今已发现的气田数量超过10个。川西坳陷上三叠统及其之上主要为碎屑岩,沉积厚度最大超过8 000 m.中侏罗统沙溪庙组厚度600~750 m,其下伏地层为中侏罗统千佛崖组(J2q),上覆地层为上侏罗统遂宁组(J3sn)(图2)。沙溪庙组主要为砂岩和泥岩频繁互层,砂岩主要为河流和湖泊三角洲沉积。沙溪庙组共发育了3套气藏(沙一气藏、沙二气藏和沙三气藏)。

川西坳陷侏罗系基本不具备生烃能力,中侏罗统中产出的天然气主要来自下伏的上三叠统须家河组须五段暗色含煤泥页岩,为远源次生气藏。其中须五段烃源岩的镜质体反射率为1.1%~1.2%,主体处于成熟演化阶段。

受不同物源影响[8-9],川西坳陷中侏罗统储集层平面上表现出不同的沉积相展布特征和岩石分布特征,其中,研究区西部龙门山前构造带、梓潼凹陷、新场构造带和成都凹陷西北部局部,以短轴近物源富岩屑沉积为主;中江斜坡、知新场构造带、新场构造带、梓潼凹陷和成都凹陷中东部大部分地区,则以长轴远物源富长石类沉积为主。因此,依据构造背景、沉积背景、物源等差异,将研究区储集层划分为3类,即远物源三角洲平原+前缘亚相富长石类储集层、远物源三角洲平原+前缘亚相富岩屑类储集层和近物源冲积扇+河流相富岩屑类储集层(图1),其中远物源富长石类和近物源富岩屑类储集层分布范围广,储集层孔隙演化和储集层含气性均差异明显,本文主要围绕这两种储集层类型进行分析和论述。

图2 川西坳陷上三叠统—白垩系柱状剖面(据文献[7]修改)

2 储集层特征与成岩演化

2.1 储集层岩石学特征

川西坳陷中侏罗统沙溪庙组储集层整体上以中、细粒岩屑砂岩为主,但由于物源不同,距离物源远近不同,不同区域不同层位分布了不同岩石类型的储集层。对于受东北部物源影响的中江斜坡和知新场构造带,由于距物源较远,主要形成远物源三角洲平原+前缘亚相富长石类储集层,包括岩屑长石砂岩、长石砂岩等,以岩屑长石砂岩为主,长石含量较高;而龙门山前构造带距物源较近,主要形成近物源冲积扇+河流相富岩屑类储集层,岩石类型主要为岩屑砂岩(表1),成分成熟度较低,一般为2.16.

2.2 储集空间类型

研究区中侏罗统储集层储集空间以剩余粒间孔、粒间溶孔、长石粒内溶孔为主。其中远物源富长石类储集层整体以孔隙型为主,沙溪庙组上部以剩余粒间孔为主,沙溪庙组下部则以粒间溶孔为主;近物源富岩屑类储集层整体以裂缝-孔隙型储集层为主,储集空间以剩余粒间孔为主。

2.3 成岩作用与成岩演化序列

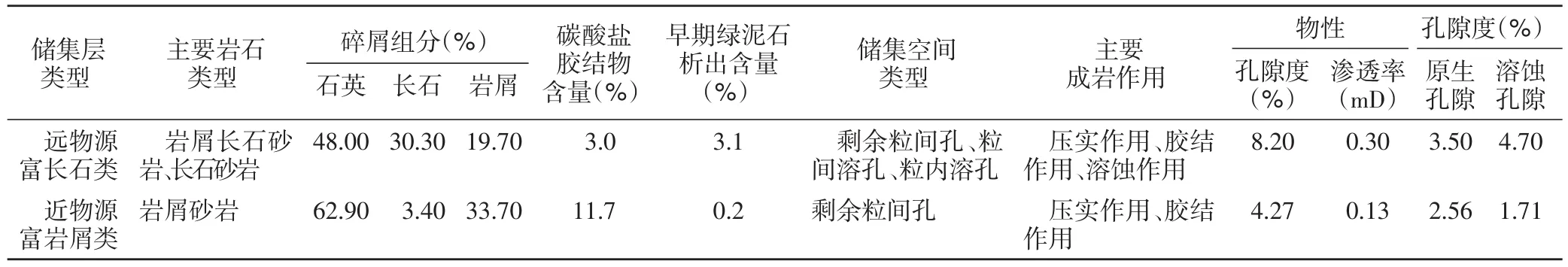

川西坳陷中侏罗统沙溪庙组储集层经历的成岩作用主要表现为具破坏性的压实作用、碳酸盐胶结作用和具建设性的溶蚀作用及早期绿泥石环边析出[10-12](图3)。

研究区经历的压实作用较弱—中等,以机械压实作用为主。机械压实作用使碎屑颗粒重新排列,颗粒之间基本上为线接触,沉积物密度变大,孔隙度变小;同时,云母及其他软组分挤入孔隙,孔隙体积进一步变小,渗透率变差。压实变形后,岩屑矿物填塞粒间孔隙,导致原生粒间孔隙极大地减少,其颗粒分选较差时沉积物原生孔隙损失大。该成岩作用在研究区普遍发生。

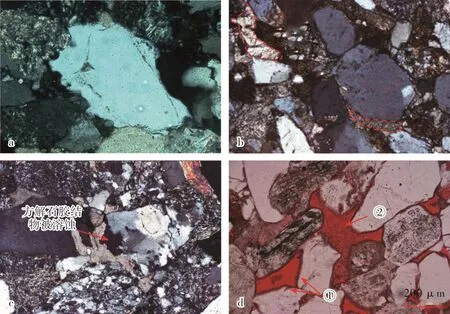

表1 川西坳陷中侏罗统不同类型储集层特征差异对比

图3 川西坳陷中侏罗统储集层成岩作用显微照片

川西坳陷中侏罗统储集层普遍发育多期胶结作用,常见的胶结物主要有硅质、碳酸盐矿物和少量黏土矿物(伊利石和高岭石)等。硅质胶结主要以石英次生加大和自生石英充填孔隙为主,碳酸盐矿物胶结主要为方解石胶结。胶结作用发育导致原生孔隙在早期压实作用减孔的基础上进一步减少,储集层致密化增强,非均质性增强。胶结作用是造成储集层致密化的重要因素。该成岩作用在研究区较为普遍,尤以近物源富岩屑类储集层更为发育。

研究区发育多期溶蚀作用,显微镜下可清楚地观察到早期溶蚀发生在绿泥石薄膜形成之前,早期溶蚀孔被绿泥石薄膜包围,晚期溶蚀作用发生于颗粒胶结成岩之后,表现为早期重结晶方解石的溶蚀。溶蚀作用在一定程度上增大了孔隙,主要发生在远物源富长石类储集层发育区。

自生绿泥石在孔隙中以2种形式产出,即孔隙环边和孔隙充填。研究区储集层中绿泥石含量较低,以孔隙环边形式产出的绿泥石对砂岩原生孔隙的保存具有积极作用。绿泥石环边通过隔绝颗粒表面与孔隙流体的接触,阻断石英成核而阻止自生石英的沉淀。此外,粒间绿泥石环边还可抑制压溶作用的发生[13-14]。该成岩作用主要发生在远物源富长石类储集层分布区,发育于成岩阶段的早期。

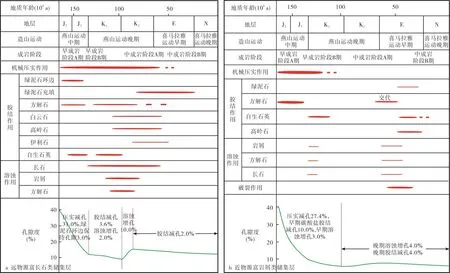

基于不同类型不同期次胶结物含量和形成时间的系统分析,建立了川西坳陷中侏罗统砂岩储集层成岩演化序列(图4)。

2.4 储集层致密化过程

对于储集层致密化时间的研究,主要依据储集层孔隙度的演化过程来判断[15]。依据中华人民共和国国家标准GB/T 30501—2014和中国石油天然气行业标准SY/T 6832—2011,储集层在孔隙度小于10%时,为致密储集层[16-17]。

由于储集层岩石类型不同,所处构造位置不同,与烃源岩的关系不同(与烃源岩是否直接接触、是否有通源断层沟通),经历的成藏事件的类型、强度有差异,从而不同类型储集层具有不同的孔隙演化过程,储集层致密化时间也不尽一致。采用文献[7]的研究方法,在成岩作用差异分析基础上,对不同类型储集层的孔隙演化进行分析。

由图5的孔隙演化反映出,远物源富长石类储集层沉积时的初始孔隙度为39.9%,自沉积埋藏开始到燕山运动晚期中段,储集层处于早成岩阶段,由压实作用造成了约31.0%的初始孔隙度损失,此时部分储集层发育早期绿泥石环边,一定程度上抵抗了压实作用,保持了孔隙,因此这些储集层中压实造成的孔隙度损失为27.0%左右;同时,此阶段还发生了早期碳酸盐矿物胶结作用,损失了3.0%的孔隙度,因此,到早成岩阶段末,孔隙度已经减至10.0%左右,储集层已基本致密,致密化大概发生于早白垩世中—晚期。此后,受到压实作用和胶结作用的影响,孔隙持续减少,储集层致密化程度不断加强。进入中成岩阶段A期(古地温85~140℃),一部分远物源富长石类储集层与烃源层通过通源断层相接,由于受到源于下部须家河组烃源有机质成熟析出的有机酸流体的影响,易溶矿物被溶解,这种溶蚀造成孔隙度增大10.0%左右,孔隙度恢复到12.0%左右;与此同时,另一些未与通源断层相接的储集层,受酸性热液影响较小,后期溶蚀作用非常弱,未对孔隙改善造成影响。当远物源富长石类储集层进入中成岩阶段B期后(喜马拉雅运动期),大规模排烃终止,成岩环境整体变为偏碱性的封闭环境,该阶段得以沉淀的方解石和白云石占据了孔隙空间,使孔隙度普遍减少了约2.0%,但整体孔隙度变化不大,与通源断层相接的储集层至今依然保持了10.0%~12.0%的孔隙度,未与通源断层相接的储集层现今孔隙度则约为6.0%.

图4 川西坳陷中侏罗统砂岩储集层成岩演化序列与孔隙演化

近物源富岩屑类储集层初始孔隙度为39.6%,前期经历了压实作用和早期强烈的胶结作用,其中,压实作用降低的孔隙度可达27.4%,胶结作用破坏的孔隙度可达10.0%,因此孔隙度降低迅速,在晚侏罗世末期,储集层孔隙度就已减至10.0%左右,储集层已致密。其后,虽受到一定破裂作用,但储集层储集性能并未得到改善。

3 储集层致密化与天然气成藏耦合配置

3.1 天然气充注时间与期次

利用与成藏有关的包裹体产状、均一温度,结合盆地的古地温史和储集层埋藏史,确定包裹体形成的时间,从而确定油气充注时间。研究区不同类型储集层的油气充注时间和期次略有差异。

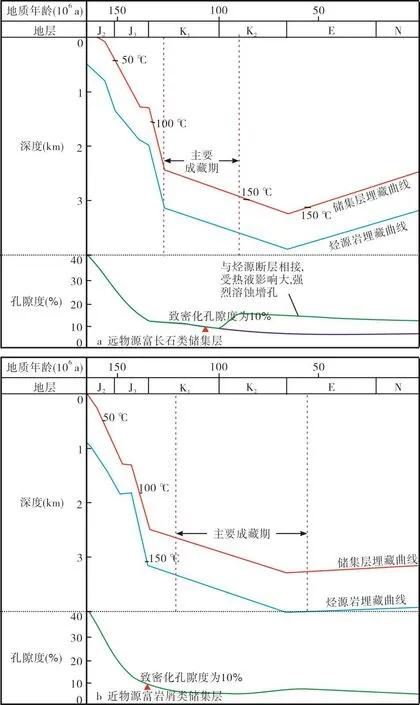

远物源富长石类储集层中,与烃类包裹体共生的盐水包裹体具有多种产状,既有赋存于石英颗粒微裂缝中,又有赋存于石英加大边中,还有在方解石胶结物中的。800余个包裹体均一温度分析数据表明,无论何种产状,其均一温度主峰均位于100~140℃,结合古地温史和埋藏史,其对应埋深为2 000~3 000 m,相应的主成藏时间为130×106—80×106a,即早白垩世早期—晚白垩世晚期,此时排烃进入高峰期,为该类油气主成藏期。

近物源富岩屑类储集层中,与烃类包裹体共生的盐水包裹体主要赋存于石英颗粒微裂缝中。通过对130余块样品的分析统计,包裹体均一温度主峰位于110~150℃,表现为多期充注,结合古地温史和埋藏史,其对应埋深为2 500~3 200 m,相应的主成藏时间为120×106~55×106a,即早白垩世中期—古近纪早期,排烃进入高峰期,为该类储集层油气主成藏期。

图5 川西坳陷中侏罗统砂岩储集层致密化—成藏耦合配置关系

3.2 地球化学特征

研究表明,流体与岩石相互作用(水岩反应)后的流体化学特征、自生矿物碳氧同位素组成、流体包裹体特征等,均反映出伴随油气充注的酸性流体的影响[9,18]。川西坳陷中侏罗统储集层地层水化学特征、自生方解石碳氧同位素组成等的差异,反映出不同层位、不同类型的储集层孔隙空间受到的影响和油气充注的差异。

(1)地层水化学特征 远物源富长石类储集层纵向上表现出明显不同的地层水化学特征。其中,沙溪庙组上部储集层地层水具有中等矿化度,低—较低的Na/K值和Ca2+含量,表现出原始地层水的特点;沙溪庙组下部储集层地层水则具有低—高矿化度、高Na/K值、高Ca2+含量和低HSO42-含量的特征。反映出自下而上,来自下部须家河组酸性流体的影响逐渐减弱,储集空间类型由粒间溶孔为主变为剩余粒间孔为主。

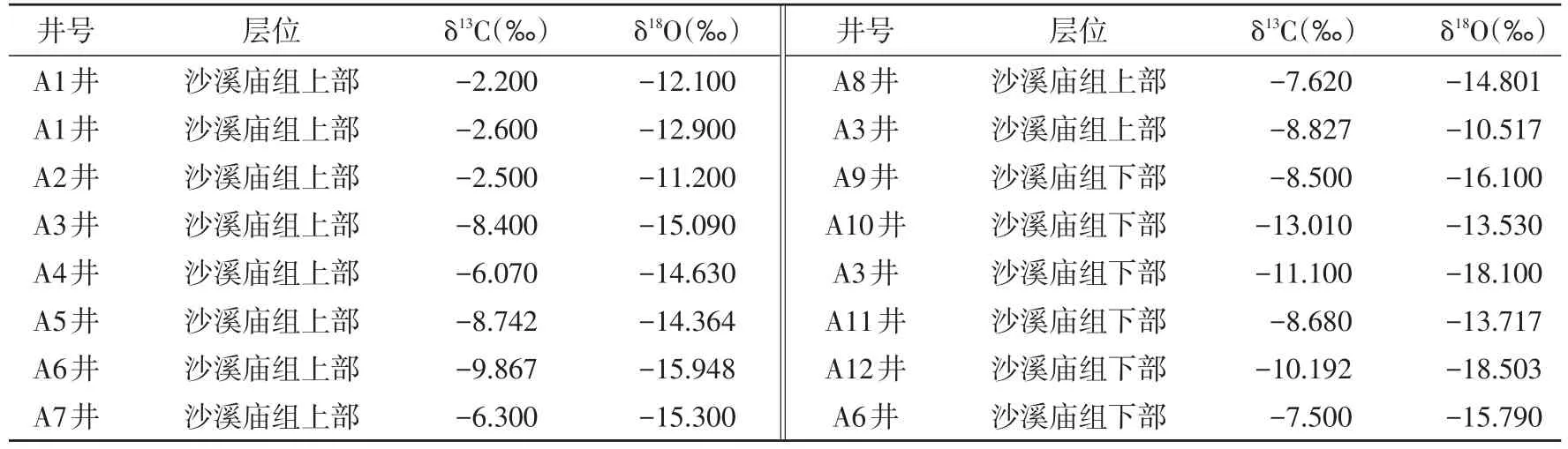

(2)自生方解石碳氧同位素特征 川西坳陷远物源富长石类储集层中,自生方解石的碳氧同位素组成在纵向上呈现一定规律性的变化(表2)。沙溪庙组下部样品的 δ13C 为-15.330‰~-2.600‰,δ18O为-18.500‰~-8.760‰;沙溪庙组上部样品的δ13C为-11.370‰~-1.300‰,δ18O为-18.300‰~-1.690‰,总体表现出由下至上逐渐变重的趋势,沙溪庙组下部受到来自下伏须家河组包含有机成因CO2的高温酸性流体的影响更大。同时,根据碳氧同位素与距断层距离的关系可以看出,沙溪庙组下部δ13C小于-6.000‰,δ18O小于-10.000‰的样品多分布在距离断层5~15 km的范围内,沙溪庙组上部碳氧同位素较轻的样品则主要分布在距离断层5 km的范围内,反映自下而上来自须家河组高温酸性流体的影响强度及范围逐渐减小。自生方解石碳氧同位素的变化特征同样与溶蚀孔隙发育的特点吻合。

平面上,近物源富岩屑类储集层自生方解石碳氧同位素组成较远物源富长石类储集层碳氧同位素更重,反映出富长石类储集层受到来自下伏须五段和须四段包含有机成因CO2的高温酸性流体的影响更大。

(3)包裹体均一温度与盐度关系 川西坳陷中侏罗统储集层中含烃盐水包裹体的均一温度和盐度分布范围较广,不同地区不同类型储集层表现出不同的均一温度与盐度关系。

远物源富长石类储集层中,盐水包裹体盐度与均一温度没有明显的相关性,其中可见较多盐度较低(小于10%)但均一温度较高(大于120℃)的样品和盐度高、均一温度异常高(超过成岩最高温度)的样品,反映样品受到深部热液上侵的影响。

表2 川西坳陷中侏罗统沙溪庙组自生方解石碳氧同位素值

近物源富岩屑类储集层中,盐水包裹体盐度与均一温度呈一定的负相关关系,即均一温度高的盐度低,均一温度低的盐度反而较高,反映其受沿早期活动断层上涌的成岩早期须五段高温低盐度酸性流体的影响较大。

3.3 储集层致密化与天然气成藏耦合配置关系

综合川西坳陷中侏罗统气藏天然气成藏期次、储集层成岩作用分析,结合生排烃史和埋藏史,建立储集层致密化与天然气成藏的耦合配置关系。不同类型的储集层致密化与成藏耦合关系具有一定差异。

对于远物源富长石类储集层而言,由前述储集层致密化的研究反映,致密化时间大概在早白垩世晚期,而其主要成藏期在白垩纪,油气的充注一直伴随着储集层的致密化进程,储集层致密化之后的晚期强烈溶蚀,更是造成现今储集层品质好、含油气丰度高的根本。因此,储集层成岩与天然气成藏耦合关系相对较好,储集层成岩与天然气成藏整体同时进行(图5a)。此类储集层成岩与成藏配置可划分为3个阶段:①中侏罗世—早白垩世早期,储集层埋深小于3 km,在沉积埋藏过程中遭受强烈压实和早期方解石胶结等作用,孔隙度迅速降低,此时烃源岩有机质成熟度也较低,烃类尚未大量形成;②早白垩世早期—晚白垩世晚期,储集层埋藏深度进一步加大,孔隙度继续降低,并最终致密,但绿泥石衬垫的形成,一定程度上减缓了孔隙减少,此时烃源岩中有机质开始进入成熟—高成熟阶段,生成的低熟—成熟气、轻质油和酸性热液沿断层进入储集层,酸性热液对致密储集层中长石等成分强烈溶蚀,使得储集层致密化程度得以有效缓解,因而油气大量充注并聚集成藏,这个时期成储成岩同时进行;③晚白垩世晚期之后,烃源岩大规模排烃终止,储集层中基本无酸性热液进入,成岩环境变为偏碱性的封闭环境,方解石和白云石等碳酸盐胶结物得以沉淀,储集层孔隙度进一步降低,喜马拉雅运动期的构造抬升促使储集层形成一定程度微裂缝,前期气藏得到一定程度的调整。

近物源富岩屑类储集层致密化时间大概在晚侏罗世末,而其主要成藏期在早白垩世中期—古近纪早期。此类储集层成岩与成藏配置主要划分为2个阶段:①中侏罗世—晚侏罗世末期,储集层在沉积埋藏过程中遭受强烈压实和早期方解石胶结等作用,孔隙度迅速降低,至该阶段末,孔隙度已降至10%,致密砂岩储集层基本形成,此时烃源岩有机质成熟度较低,烃类尚未大量形成;②晚侏罗世末期以后,储集层继续深埋,储集层致密化程度加深,此时烃源岩进入成熟阶段,天然气充注主要是在储集层致密化之后进行的,因此此类储集层成岩与天然气成藏的关系整体表现为先致密后成藏(图5b)。

4 结论

(1)储集层致密化主要受控于储集层类型。远物源三角洲平原+前缘亚相富长石类砂岩储集层,储集空间以剩余粒间孔和粒间溶孔为主,主要经历压实作用、胶结作用,发育早期绿泥石环边和溶蚀作用,致密化大概发生于早白垩世晚期;近物源冲积扇+河流相富岩屑类砂岩储集层岩石类型主要为岩屑砂岩,成分成熟度较低,储集空间类型以剩余粒间孔为主,经历了压实作用和强烈的胶结作用,致密化时间约为晚侏罗世末期。

(2)不同类型、不同层位储集层地层水化学特征、自生方解石碳氧同位素组成等地球化学指标存在差异,远物源富长石类储集层受到酸性热液影响相对较强,次生孔隙相对较发育,油气充注度更高;同一类型储集层自下而上,受到下部须家河组酸性热液的影响逐渐减弱,下部溶蚀孔隙更为发育。

(3)远物源富长石类储集层主要成藏期在早白垩世早期—晚白垩世晚期,天然气的充注与储集层致密化的过程匹配,成岩与成藏耦合关系好,整体表现为成储成藏同时进行;近物源富岩屑类储集层主要成藏期在早白垩世中期—古近纪早期,天然气充注主要是在储集层致密化之后,储集层致密化与天然气成藏的关系整体表现为先致密后成藏。